Натуральная оспа тип симметрии

Оглавление темы «Типы микроорганизмов. Вирусы. Вирион.»: Вирусы. Вирион. Морфология вирусов. Размеры вирусов. Нуклеиновые кислоты вирусов.Вирусы [от лат. virus, яд] — наименьшие по размерам агенты, имеющие геном, окружённый белковой оболочкой. Вирусы не воспроизводятся самостоятельно, они — облигатные внутриклеточные паразиты, репродуцирующиеся только в живых клетках. Все вирусы существуют в двух формах. В настоящее время известны вирусы бактерий (бактериофаги), грибов, растений и животных. Внеклеточная форма — вирион — включает в себя все составные элементы (капсид, нуклеиновую кислоту, структурные белки, ферменты и др.). Внутриклеточная форма — вирус — может быть представлена лишь одной молекулой нуклеиновой кислоты, так как, попадая в клетку, вирион распадается на составные элементы.

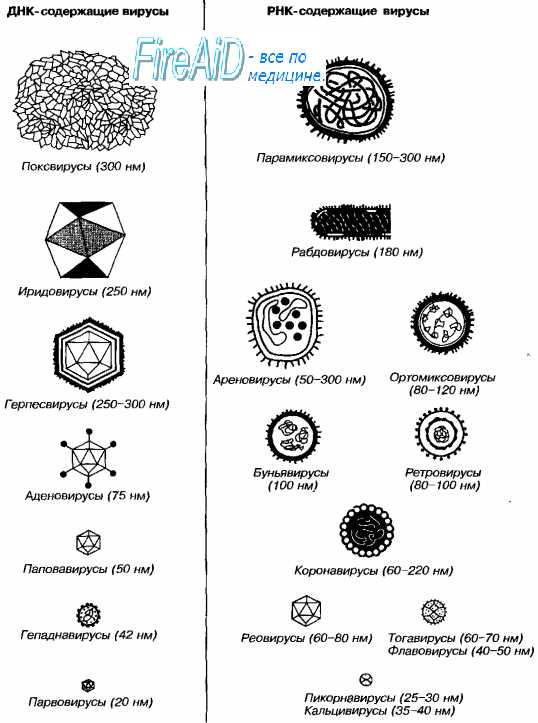

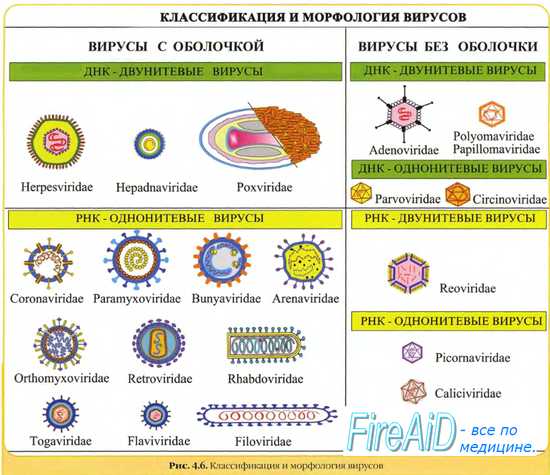

Морфология вирусов. Размеры вирусов.Несмотря на внутриклеточный паразитизм, среди вирусов имеются крупные виды, соизмеримые по размерам с микоплазмами и хламидиями. Например, вирус натуральной оспы достигает 400 нм и вполне сравним с риккетсиями (300-500 нм) и хламидиями (300-400 нм). По морфологии выделяют вирусы палочковидные (например, возбудитель лихорадки Эбола), пуле-видные (вирус бешенства), сферические (герпесвирусы), овальные (вирус оспы), а также бактериофаги, имеющие сложную форму (рис. 2-1). При всём разнообразии конфигураций, размеров и функциональных характеристик вирусам присущи некоторые общие признаки. В общем виде зрелая вирусная частица (вирион) состоит из нуклеиновой кислоты, белков и липидов, либо в его состав входят только нуклеиновые кислоты и белки. Нуклеиновые кислоты вирусовВирусы содержат только один тип нуклеиновой кислоты, ДИК или РНК, но не оба типа одновременно. Например, вирусы оспы, простого герпеса, Эпстайна-Барр — ДНК-содержащие, а тогавирусы, пикорнавирусы — РНК-содержащие. Геном вирусной частицы гаплоидный. Наиболее простой вирусный геном кодирует 3-4 белка, наиболее сложный — более 50 полипептидов. Нуклеиновые кислоты представлены однонитевыми молекулами РНК (исключая реовиру-сы, у которых геном образован двумя нитями РНК) или двухнитевыми молекулами ДНК (исключая парвовирусы, у которых геном образован одной нитью ДНК). У вируса гепатита В нити двухнитевой молекулы ДНК неодинаковы по длине. Вирусные ДНК образуют циркулярные, ковалентно-сцёпленные суперспирализованные (например, у паповавирусов) или линейные двухнитевые структуры (например, у герпес- и аденовирусов). Их молекулярная масса в 10-100 раз меньше массы бактериальных ДНК. Транскрипция вирусной ДНК (синтез мРНК) осуществляется в ядре заражённой вирусом клетки. В вирусной ДНК на концах молекулы имеются прямые или инвертированные (развёрнутые на 180″) повторяющиеся нуклеотидные последовательности. Их наличие обеспечивает способность молекулы ДНК замыкаться в кольцо. Эти последовательности, присутствующие в одно- и двух-нитевых молекулах ДНК, — своеобразные маркёры вирусной ДНК.

Вирусные РНК представлены одно- или двухнитевыми молекулами. Однонитевые молекулы могут быть сегментированными — от 2 сегментов у ареновирусов до 11 — у ротавирусов. Наличие сегментов ведёт к увеличению кодирующей ёмкости генома. Вирусные РНК подразделяют на следующие группы: плюс-нити РНК (+РНК), минус-нити РНК (-РНК). У различных вирусов геном могут образовывать нити +РНК либо -РНК, а также двойные нити, одна из которых -РНК, другая (комплементарная ей) — +РНК. Плюс-нити РНК представлены одиночными цепочками, имеющими характерные окончания («шапочки») для распознавания рибосом. К этой группе относят РНК, способные непосредственно транслировать генетическую информацию на рибосомах заражённой вирусом клетки, то есть выполнять функции мРНК. Плюс-нити выполняют следующие функции: служат мРНК для синтеза структурных белков, матрицей для репликации РНК, упаковываются в капсид с образованием дочерней популяции. Минус-нити РНК не способны транслировать генетическую информацию непосредственно на рибосомах, то есть они не могут функционировать как мРНК. Однако такие РНК служат матрицей для синтеза мРНК. Инфекционность нуклеиновых кислот вирусовМногие вирусные нуклеиновые кислоты инфекционны сами по себе, так как содержат всю генетическую информацию, необходимую для синтеза новых вирусных частиц. Эта информация реализуется после проникновения вириона в чувствительную клетку. Инфекционные свойства проявляют нуклеиновые кислоты большинства +РНК- и ДНК-содержащих вирусов. Двухнитевые РНК и большинство -РНК не проявляют инфекционных свойств. — Также рекомендуем «Капсид вируса. Функции капсида вирусов. Капсомеры. Нуклеокапсид вирусов. Спиральная симметрия нуклеокапсида. Кубическая симметрия капсида.» |

Источник

Занятие №7. Общая характеристика

вирусов и особенности их репродукции.

ДНК- и РНК-содержащие вирусы.

Вирусы— мельчайшие микробы, не

имеющие клеточного строения,

белоксинтезирующей системы, содержащие

только ДНК или РНК. Относятся к

царству Vira. Являясь облигатными

внутриклеточными паразитами, вирусы

размножаются в цитоплазме или ядре

клетки. Они — автономные генетические

структуры. Отличаются особым — разобщенным

(дизъюнктивным) способом размножения

(репродукции): в клетке отдельно

синтезируются нуклеиновые кислоты

вирусов и их белки, затем происходит их

сборка в вирусные частицы. Сформированная

вирусная частица называется вирионом.

Морфологию и структурувирусов

изучают с помощью электронного микроскопа,

так как их размеры малы и сравнимы с

толщиной оболочки бактерий.

Формавирионов может быть

различной: палочковидной (вирус табачной

мозаики), пулевидной (вирус бешенства),

сферической (вирусы полиомиелита, ВИЧ),

в виде сперматозоида (многие бактериофаги).

Различают просто устроенные и сложно

устроенные вирусы.

Простые, или безоболочечные, вирусы

состоят из нуклеиновой кислоты и белковой

оболочки, называемой капсидом. Капсид

состоит из повторяющихся морфологических

субъединиц — капсомеров. Нуклеиновая

кислота и капсид взаимодействуют друг

с другом, образуя нуклеокапсид.

Сложные, или оболочечные, вирусы снаружи

капсида окружены липопротеиновой

оболочкой (суперкапсидом, или пеплосом).

Эта оболочка является производной

структурой от мембран вирус-инфицированной

клетки. На оболочке вируса

расположены гликопротеиновые

шипы, или шипики (пепломеры).

Под оболочкой некоторых вирусов находится

матриксный М-белок.

Фенотипическое смешивание довольно

широко распространено среди

близкородственных безоболочечных

вирусов, таких, например, как вирусы

полиомиелита типов 1 и 2, вирусов ЭКХО и

Коксаки, других пикорнавирусов. Таким

образом, немутационные вирусы-гибриды

— полноценные вирионы. Подобно

вирусам-мутантам, возникают путем

комплементации, а не вследствие

скрещивания геномов, как рекомбинанты.

Состояния гетерозиготности и

транскапсидизации вирусов неустойчивы

и быстро исчезают при пассажах.

Биологическое значение гетерозигот не

выяснено. Транскапсидизация же может

обеспечить вирусам-гибридам широкий

круг хозяев и преодоление межвидовых

барьеров.

Капсид и суперкапсидзащищают

вирионы от влияния окружающей среды,

обусловливают избирательное взаимодействие

(адсорбцию) с клетками, определяют

антигенные и иммуногенные свойства

вирионов. Внутренние структуры вирусов

называются сердцевиной.

Тип симметрии. Капсид или нуклеокапсид могут

иметь спиральный, икосаэдрический

(кубический) или сложный тип

симметрии.Икосаэдрическийтип

симметрии обусловлен образованием

изометрически полого тела из капсида,

содержащего вирусную нуклеиновую

кислоту (например, у вирусов гепатита

А, герпеса, полиомиелита).Спиральныйтип

симметрии обусловлен винтообразной

структурой нуклеокапсида (например, у

вируса гриппа).

Включения— скопление вирионов или

отдельных их компонентов в цитоплазме

или ядре клеток, выявляемые под микроскопом

при специальном окрашивании. Вирус

натуральной оспы образует цитоплазматические

включения — тельца Гварниери; вирусы

герпеса и аденовирусы — внутриядерные

включения.

Размеры вирусов определяют с

помощью электронной микроскопии, методом

ультрафильтрации через фильтры с

известным диаметром пор, методом

ультрацентрифугирования. Одним из самых

мелких вирусов является вирус полиомиелита

(около 20 нм), наиболее крупным — натуральной

оспы (около 350 нм).

Вирусы имеют уникальный геном, так

как содержат либо ДНК, либо РНК. Поэтому

различают ДНК-содержащие и РНК-содержащие

вирусы. Они обычно гаплоидны, т.е. имеют

один набор генов. Геном вирусов представлен

различными видами нуклеиновых кислот:

двунитчатыми, однонитчатыми, линейными,

кольцевыми, фрагментированными. Среди

РНК-содержащих вирусов различают вирусы

с положительным (плюс-нить РНК) геномом.

Плюс-нить РНК этих вирусов выполняет

наследственную функцию и

функцию информационной РНК (иРНК).

Имеются также РНК-содержащие вирусы с

отрицательным (минус-нить РНК) геномом.

Минус-нить РНК этих вирусов выполняет

только наследственную функцию.

Геномвирусов способен включаться

в состав генетического аппарата клетки

в виде провируса, проявляя себя

генетическим паразитом клетки. Нуклеиновые

кислоты некоторых вирусов (вирусы

герпеса и др.) могут находиться в

цитоплазме инфицированных клеток,

напоминая плазмиды.

Внутримолекулярные

рекомбинации у вирусов, как и других

микроорганизмов, реализуются механизмом

разрыв — воссоединение, а у РНК-вирусов

с сегментированным геномом — перемешиванием

генов. В общем, у вирусов различают две

группы рекомбинаций -рекомбинация у

ДНК-вирусов и рекомбинация-пересортировка

у РНК-вирусов с сегментированным геномом.

Среди

генетических рекомбинаций ДНК-вирусов

выделяют рекомбинации:

1)

между двумя дикими типами вирусов с

интактными (лат intactus — нетронутый), т. е.

полными, геномами;

2)

между диким типом и его мутантным

вариантом;

3)

между вариантами мутантов дикого типа

вируса.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Вирусы оспы. Виды вирусов оспы. Строение вирусов оспы.

Вирусы оспы (ВО) — самые крупные вирусы, содержащие ДНК, молекулярная масса которой больше, чем у любого другого вируса животных. Они широко распространены в природе, вызывают заболевания позвоночных и беспозвоночных с летальным исходом или в виде легко протекающей продолжительной инфекции с образованием доброкачественных опухолей. ВО передаются членистоногими при прямом контакте, аэрозольно или механически. ВО обычно имеют узкий круг хозяев, хотя некоторые из них представляют исключения, в том числе вирусы вакцины и оспы птиц. Вирусы оспы позвоночных включают восемь родов (орто-, пара-, ави-, капри-, лепори-, суи-, моллюсци- и ятапоксвирусы).

Разделение вирусов оспы позвоночных на роды проведено с учетом массы и структуры генома, размера и формы вириона, способности к генетической рекомбинации, антигенной связи и спектра патогенности.

Ортопоксвирусы. Типичный представитель — вирус осповакцины (ВОВ). Спектр естественных хозяев узкий, обычно ограничен одним видом животных: вирусы агглютинируют эритроциты цыплят; варьируют по вирулентности для естественных хозяев и лабораторных животных. Другие виды: вирусы оспы буйволов, верблюдов, крупного рогатого скота, мышей, обезьян и вирус натуральной оспы.

Парапоксвирусы. Типичный представитель — вирус контагиозного пустулёзного дерматита (эктимы) овец и коз (вирус орф). Представители рода серологически связаны между собой, но отличаются от представителей других родов; гемагглютинин не образуют. Другие виды: вирусы пустулёзного стоматита крупного рогатого скота, контагиозной эктимы серн и сыпи доярок.

Авипоксвирусы. Естественные хозяева — птицы; типичный представитель — вирус оспы кур. Члены рода серологически связаны между собой. Другие виды: вирусы оспы канареек, голубей, перепелов, воробьев, скворцов, индеек и оспы Юнко. Передаются членистоногими.

Каприпоксвирусы. Естественные хозяева — парнокопытные; типичный представитель — ВО мелких жвачных (овец и коз). В данный род входит также вирус кожной бугорчатки крупного рогатого скота.

Лепорипоксвирусы. Типичный представитель — вирус миксомы кроликов. Передается механически членистоногими. Другие виды: вирусы фибромы зайцев, кроликов (вирус Шоупа) и белок. Вирус злокачественной фибромы кроликов — летальный туморогенный поксвирус, возникший, по-видимому, вследствие рекомбинации между вирусами фибромы и миксомы кроликов.

Суипоксвирусы. Типичный представитель — вирус оспы свиней. В инфицированных клетках образуются несколько типов цитоплазматических включений и наблюдается вакуолизация ядра. Другие члены рода не определены.

Моллюсципоксвирусы. Типичный представитель — вирус контагиозного моллюска. Возможные члены рода — вирусы однокопытных и обезьян.

Ятапоксвирусы включают вирус опухолей обезьян Яба и вирус оспы Тана.

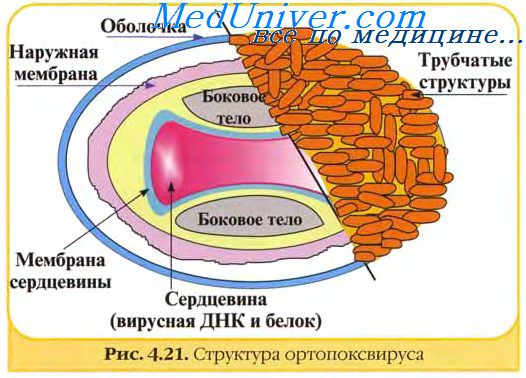

Вирусы оспы — наиболее крупные из всех вирусов животных. Под электронным микроскопом они выглядят как большие овальные (кирпичеобразные) частицы размером около 250-350×200-270 нм.

Орто-, ави-, лепорипоксвирусы более вытянуты, а вирус оспы свиней шире, чем другие ВО. Парапоксвирусы имеют овальную (коконообразную) форму и размер 260×160 нм.

В структуре вирусов оспы различают три основных компонента: двояковогнутую сердцевину, овальные боковые тела и оболочку вириона. Сердцевину вириона составляют ДНК и связанные с нею белки. Сердцевина окружена гладкой мембраной (толщиной около 5 нм), снаружи покрытой слоем вертикально уложенных и плотно прилегающих друг к другу цилиндрических субъединиц (5×10 нм). Вогнутость сердцевины с обеих сторон занята овальными образованиями (неизвестной природы), называемыми боковыми телами. Они как бы сдавливают сердцевину, придавая ей форму двояковогнутого диска, имеющего на разрезе вид гантели.

Вирионы заключены в липопротеиновую супероболочку, которая имеет толщину 20—30 нм и содержит липиды клетки и вирусспецифические белки.

Вирионы большинства вирусов оспы окружены слоем беспорядочно расположенных трубчатых структур, придающих им характерный вид. Эти структуры состоят из сферических субъединиц диаметром около 5 нм. Субъединицы построены из молекул протеина или гликопротеина. В состав ворсинок длиной 20 нм покрывающих поверхность вируса осповакцины (ВОВ), входит белок с молекулярной массой 58 кД, относящийся к главным полипептидам вириона. Поверхность парапоксвирусов покрыта длинными нитеподобными трубочками, уложенными крест-накрест, напоминающими клубок пряжи.

Вирус осповакцины содержит белки, липиды и ДНК, которые соответственно составляют 90, 5 и 3,2% массы вириона (5х10~15 г). В вирусе оспы птиц около 1/3 массы составляют липиды.

Вирион образуется включением ДНК внутрь незрелых вирусоподобных частиц, которые затем созревают, покрываясь дополнительно наружными оболочками. Репликация и сборка вирионов происходят в разных местах цитоплазмы (в виропластах или вирусных фабриках), и вирионы освобождаются почкованием или при лизисе клеток.

Вирионы, освободившиеся из клетки почкованием до ее разрушения, покрыты оболочкой, которая содержит клеточные липиды и несколько вирусспецифических белков.

— Также рекомендуем «Геном вирусов оспы. Антигены вирусов оспы.»

Оглавление темы «Частная вирусология.»:

1. ДНК-вакцины. Свойства и методы получения днк-вакцин.

2. Синтетические пептидные вакцины. Свойства синтетических пептидных вакцин.

3. Вирусы оспы. Виды вирусов оспы. Строение вирусов оспы.

4. Геном вирусов оспы. Антигены вирусов оспы.

5. Оспа овец. Оспа птиц. Особенности оспы овец и птиц.

6. Контагиозный пустулёзный дерматит. Эктима. Миксоматоз.

7. Асфаровирусы. Признаки и свойства асфаровирусов.

8. Иридовирусы. Герпесвирусы. Семейство герпесвирусов.

9. Эпидемиология герпесвирусов. Строение герпесвирусов.

10. Антигены вируса герпеса. Протеины герпесвирусов.

Источник

Чёрная смерть, эпидемия чумы 1346—1353 гг.

Чёрная смерть, или чёрный мор, — вторая в истории пандемия чумы. Предполагается, что она унесла жизни 25 миллионов человек по всему миру и, по разным оценкам, от 30 до 60% населения Европы.

Первая эпидемия чумы поразила Древнюю Грецию: афинская чума разразилась в 430 г. до н. э., в разгар Пелопоннесской войны. Вслед за афинской чумой, уже в нашу эру, пришли чума Антонина, чума Киприана и Юстинианова чума, поразившие Римскую империю и Византию. Юстинианова чума стала первой зарегистрированной пандемией чумы: она охватила всю территорию тогдашнего цивилизованного мира, опустошила почти все страны Средиземноморья (Византия потеряла более половины населения) и бушевала отдельными вспышками еще два столетия.

Прокопий Кесарийский, знаменитый византийский историк, писал о пандемии так:

«От чумы не было человеку спасения, где бы он ни жил — ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы… Много домов опустело, и случалось, что многие умершие за неимением родственников или слуг лежали по нескольку дней несожжёнными. В это время мало кого можно было застать за работой. Большинство людей, которых можно было встретить на улице, были те, кто относил трупы. Вся торговля замерла, все ремесленники бросили свое ремесло».

В 664 году эпидемия добралась до Англии и там наконец закончилась.

А потом чума вернулась.

Чёрная смерть

Почему несколько столетий человечеству удавалось избегать эпидемий чумы, при том, что лекарства от нее, конечно же, не существовало? Дело в том, что возбудителем заболевания является чумная палочка, а источником возбудителя инфекции — грызуны: сурки, суслики и песчанки, черные и серые крысы. Переносчики инфекции к человеку — блохи, более 55 видов, которые паразитируют еще и на кошках и верблюдах. Чума невероятно заразна, но для начала эпидемии нужен очаг.

Считается, что он появился в пустыне Гоби: там из-за необычайной засухи и бескормицы грызуны покинули места обитания и переместились ближе к человеческому жилью. Оттуда по Великому шелковому пути болезнь пришла в Китай.

Документы и хроники того времени содержат сведения о гибельной засухе, а затем об ураганах и проливных дождях, накрывших в 1333 году Ханбалык (нынешний Пекин). И вновь грызуны мигрировали к местам обитания людей, а вместе с грызунами мигрировали и блохи. Люди же в разрушенном ураганами городе жили скученно и не имели никакой возможности избавиться от грызунов и соблюдать правила гигиены. Так пришла Чёрная смерть.

Из Китая болезнь распространилась на территории Средней Азии, Индии и Египта, была принесена в низовья Дона и Волги Золотой ордой, купеческими кораблями — на Крымский полуостров и весной 1347 года пришла в Константинополь.

В Европе, как и в Китае, именно в это время бушевали катаклизмы: во‑первых, по не установленной до сих пор причине началось резкое похолодание, которое привело к неурожаям и голоду. В Европе свирепствовала очередная эпидемия натуральной оспы — болезни, которая не исчезала никогда, но каждый раз распространялась вспышками во время природных катаклизмов, ослаблявших иммунитет населения. К оспе скоро добавилась проказа, вынудившая церковь впервые открыть убежища для людей, зараженных одной и той же болезнью.

Кроме того, жители городов жили бедно и тесно, а санитарное состояние и их жилищ, и самих городов привело бы в неописуемый ужас любого нашего современника: мусор выбрасывался прямо из окон на улицы, и туда же выливались помои; контакт с крысами был настолько тесным, что никого не удивляли укусы грызунов за лицо или следы их жизнедеятельности на подушках; люди не просто жили скученно — они ели из одной посуды, спали вповалку и, естественно, довольно редко мылись. К тому же у части населения, особенно в монастырской среде, со времен Раннего Средневековья добровольное принятие аскезы считалось великой добродетелью: грешное тело предполагалось усмирять, лишая его самого необходимого — вплоть до священного обета не погружать тело в воду никогда в жизни. Неудивительно, что в таких условиях Европа не могла устоять перед натиском чумы.

А чуть позже, в разгар эпидемии, ее и назвали Чёрной смертью: трупы людей, умерших от болезни быстро чернели и выглядели словно обугленные. Это наводило еще больший ужас на население, но спасения от чумы не существовало.

Чумной доктор

С началом пандемии начались и попытки медиков противостоять страшной болезни, но, конечно, средневековая медицина не располагала ни знаниями, ни средствами, способными хоть как-то помочь зараженным. Основным методом лечения были попытки выжигать или вырезать бубоны (воспаленные лимфатические узлы) или модное в то время кровопускание, что, конечно, не способствовало выздоровлению. Одним из самых успешных чумных докторов был Мишель де Нострадам, больше известный как предсказатель Нострадамус: он предлагал как можно скорее сжигать тела умерших от чумы, а больным обеспечивать наличие чистой воды, качественного питания и свежего воздуха. И это единственное, что действительно могло помочь.

Костюм чумного доктора изобрел и ввел в обращение французский медик Шарль де Лорм. Считалось, что устрашающая маска с клювом отпугивает болезнь. Кроме того, клюв защищал врача от «болезнетворного запаха», то есть являлся прообразом современных респираторов. Его кончик заполняли сильно пахнущими лекарственными травами или губкой, пропитанной благовониями. Такие же губки, пропитанные ладаном, врачеватель вставлял в уши и ноздри. Глаза были защищены стеклянными вставками в маске, а кожаная или промасленная одежда из грубой ткани защищала чумного доктора от физического контакта с телами инфицированных людей и трупами.

Вторая пандемия чумы длилась вплоть до 1730 года, охватив весь мир, в том числе и Российскую империю. Между пиками активности проходили десятки лет, а то и столетия, и каждый раз новые поколения людей, не знавшие Чёрной смерти, сталкивались с ней как в первый раз.

Чума не побеждена до сих пор, но теперь успешно лечится и не приводит к эпидемиям.

Натуральная оспа: от начала нашей эры до 1977 года

Натуральная, или чёрная, оспа — высокозаразная вирусная инфекция, вызываемая сразу двумя видами вирусов: Variola major (летальность 20−40%, по некоторым данным — до 90%) и Variola minor (летальность 1−3%). Болезнь протекает в тяжелой форме: с высокой температурой и лихорадкой, рвущими болями в теле, сильной жаждой, головной болью, рвотой и сыпью на коже, которая оставляет уродливые рубцы. Помимо этого, оспа может частично или полностью отнять зрение.

Когда точно этот вирус впервые поразил человечество, неизвестно. Сейчас ученые предполагают, что это случилось в начале нашей эры: согласно генетическим исследованиям, натуральная оспа очень близка к оспе верблюжьей, так что первым очагом заражения считается Ближний Восток.

Первая пандемия оспы поразила Китай в IV веке, а затем Корею; в 737 году от оспы вымерло более 30% населения Японии; арабские завоевания в VII—VIII вв. разнесли оспу от Испании до Индии; а нашествие норманнов на Париж в 846 г. распространило заболевание по территории всей Европы, а оттуда — и мира.

Масштабы распространения болезни, пожалуй, сложно себе представить современному человеку: сравнить ее можно разве что с сезонным ОРВИ, с которым сталкивался каждый из нас, с той разницей, что оспа убивала едва ли не каждого второго зараженного. Оспой болели все без исключения: и короли, и епископы, и простые горожане, и землепашцы, и нищие. Она была распространена настолько, что к XV веку европейские врачи стали утверждать, что «каждый человек должен болеть оспой, по крайней мере один раз в жизни». Английский врач Кильвай в своём трактате об оспе (1593 год) считал «излишним вдаваться в подробное описание этой болезни, так как она хорошо известна почти каждому». Оспа в отличие от чумы никогда не прекращала убивать своих жертв и вскоре стала даже обыденностью: например, она сильно повлияла на моду тех лет. Густые белила и румяна, покрывающие лицо, появились только по одной причине: с их помощью скрывали безобразные шрамы, которые оставляла оспа.

Распространение оспы по Европе совпало с эпохой Великих географических открытий. Именно так оспа добралась и до обеих Америк, и именно поэтому завоевания так легко удались: эпидемия болезни, к которой у аборигенов не было и не могло быть никакого иммунитета, позволила колонизаторам с легкостью завоевывать огромные территории, населенные весьма воинственными и искушенными в боях цивилизациями. И инки, и северо-американские индейцы были ослаблены страшной эпидемией еще до того, как до них добрались вооруженные отряды европейцев.

Только в конце XVIII века несколько наблюдателей обратили внимание на коровью оспу — заболевание, часто передающееся от коров к людям. Коровья оспа вызывала у животных появление пустул на вымени, и они очень напоминали язвы от натуральной оспы у человека. Выяснилось, что коровья оспа у самих животных протекает довольно легко, равно как и у доярок, которые повсеместно ею заражались. Но самое главное: натуральной оспой доярки после этого не заболевали никогда. Кроме того, лошади, как выяснилось, тоже болели оспой, тоже заражали всадников и тоже таким образом обеспечивали людям иммунитет: например, в английской армии XVIII столетия заболеваемость оспой в кавалерии была значительно ниже, чем в пехоте. Так открыли первая вакцина от оспы: в 1774 году английский фермер Бенджамин Джести успешно привил коровьей оспой свою семью, и то же сделал немецкий учитель Петер Плетт в 1791 году.

Однако, несмотря на изобретение вакцины и множественные декреты об обязательной вакцинации, принятые в большинстве стран, оспа свирепствовала на планете вплоть до XX столетия. Последней крупной вспышкой заболевания стала московская эпидемия в 1959—1960 гг.

Болезнь привез в город известный художник-плакатист, дважды лауреат Сталинской премии Алексей Алексеевич Кокорекин. Ему предстояла поездка в Индию, но за год до нее он привился от оспы и поэтому отправился в турне, ни о чем не беспокоясь. В Индии ему довелось присутствовать на сожжении умершего брамина, а затем поучаствовать в распродаже вещей покойного, в качестве сувенира Кокорекин приобрел ковер. 23 декабря 1959 года художник прилетел в Москву.

Его прилет состоялся на сутки раньше, чем было сообщено: таким образом Кокорекин хотел выиграть день, чтобы провести его со своей любовницей, а уже потом возвращаться из командировки к жене. Но уже к вечеру художник почувствовал себя плохо, а наутро обратился в поликлинику, где ему поставили диагноз «грипп». Состояние Кокорекина ухудшалось с каждым днем, он был госпитализирован, но оспу по‑прежнему никто не распознал: сыпь приняли за аллергическую реакцию. 29 декабря 1959 года Алексей Кокорекин скончался в Боткинской больнице.

Смерть заслуженного деятеля искусств РСФСР требовала тщательной проверки, и на вскрытие был приглашен академик АМН СССР Николай Александрович Краевский. Он-то и опознал страшную болезнь, о которой уже почти забыли.

Увы, вспышка заболевания все равно была неизбежной, но ее удалось быстро локализовать. Москву закрыли на карантин, отменив железнодорожное и авиационное сообщение и перекрыв автодороги. Были немедленно мобилизованы все медработники и организованы прививочные пункты.

К 25 января 1960 года вакцинировали 5 559 670 москвичей и более 4 000 000 жителей Подмосковья. Такой масштабной вакцинации в столь сжатые сроки до этого не существовало. По итогам вспышки заболели оспой 45 человек, из которых трое скончались.

Последний случай заражения натуральной оспой был зарегистрирован в 1977 году в Сомали. Сегодня считается, что вирус побежден полностью. Предполагается, что его образцы находятся только в двух лабораториях мира — в России и в США.

Испанский грипп, 1918—1919 гг.

Испанский грипп, или испанка, — самая масштабная пандемия гриппа, с которой когда-либо сталкивалось человечество, как по числу зараженных, так и по числу умерших. Заразились более 550 миллионов человек, что составляло почти 30% населения Земли на тот момент; умерло, по разным данным, от 70 до 100 миллионов человек — до 5% населения. Это самая масштабная катастрофа в истории планеты, хотя и самая краткосрочная: эпидемия длилась всего 18 месяцев — с апреля 1918-го по осень 1919-го.

Эпидемия пришлась на конец Первой мировой войны и быстро затмила по числу жертв и смертоносности даже этот крупнейший (на тот момент) вооруженный конфликт в мире. Именно войну исследователи винят в том, что эпидемия приняла столь колоссальный масштаб: антисанитария, голод, скученность людей в лагерях — все это дало благодатную почву для распространения вируса.

Необычной и потому невероятно пугающей особенностью испанки было то, что она поражала преимущественно молодых и здоровых людей. В 1918 году почти половина смертельных случаев приходилась на долю людей от 20 до 40 лет. В время эпидемии любого гриппа, как правило, первыми жертвами становятся люди с ослабленным или еще не сформированным иммунитетом: дети, люди преклонного возраста, беременные женщины. Но испанка перевернула все представления об эпидемиях гриппа: зараженных убивала их собственная иммунная система. Крепкий иммунитет слишком резко реагировал на вирус, вследствие чего уничтожал не только возбудителя болезни, но и самого носителя: резкое увеличение жидкости с белыми кровяными тельцами буквально топило заболевшего. Основные симптомы болезни — синий цвет лица и кашель с кровью. Испанка развивалась стремительно: иногда между первыми симптомами заражения и смертью проходило всего три дня. В Великобритании такая форма болезни стала настолько распространенной, что испанку даже называли трехдневной лихорадкой. Впрочем, некоторые зараженные умирали и на следующий день после начала болезни.

До сих пор никто не знает, где именно находился первичный очаг эпидемии. Испанкой эта разновидность гриппа была названа только потому, что правительство Испании первым объявило о пандемии, не пытаясь скрыть масштабы бедствия. В других странах информацию об эпидемии замалчивали, чтобы не ронять боевой дух солдат на фронтах Первой мировой. Впрочем, это не помогло: вирус не обошел ни одной европейской страны, добрался до России, США, Азии и Африки. Он стал самой страшной эпидемией в истории человечества, которая закончилась так же неожиданно, как началась.

Фото: Getty images

Понравилась статья?

Подпишись на новости и будь в курсе самых интересных и полезных новостей.

Я соглашаюсь с правилами сайта

Мы отправили на ваш email письмо с подтверждением.

Источник