Вспышка оспы в англии

Черная (натуральная) оспа, пожалуй, самая масштабная болезнь в мировой истории. Да, была еще чума, уносившая разом тысячи жизней. Но чума приходила и уходила, а оспа была всегда и она регулярно прорежала население планеты.

Определить точный период появления оспы невозможно. Некоторые исследователи полагают, что она уже была в Египте в 3720-3710 гг. до н. э., другие оспаривают этот момент и считают, что в то время имела место другая эпидемия. Однако, совершенно точно известно что в 4 веке Китай уже порядком лихорадило от Черной оспы.

Из Китая она двинулась в Корею, далее — в Японию, Африку, а в 6 веке уже во всю хозяйничала в Византии. Так, за короткий срок опасная болезнь захватила весь мир. В 15 веке оспа завладела последними континентами — Южной и Северной Америкой, переправившись туда вместе с испанскими конкистадорами.

Статистические данные таковы, что на тысячу человек разве что одному удавалось избежать болезни. 300-400 на тысячу умирали. В средине века в ходу была грустная поговорка:

Мало кому удается избежать оспы и любви

Болезнь начиналась как лихорадка. Повышалась температура, появлялась слабость и боли в спине. Позже присоединялась сыпь, перераставшая в гнойные пузырьки (папулы).

На 8—9-й дни болезни в стадии нагноения пузырьков вновь ухудшается самочувствие больных, возникают признаки токсической энцефалопатии. Период подсыхания и отпадения корок занимает около 1—2 недель. На лице и волосистой части головы образуются многочисленные рубцы.

Оспенные рубцы сохранялись на всю жизнь и были зловещим напоминанием о перенесенной болезни. Именно из-за уродливых «оспин» средневековые дамы так тяготели к свинцовой пудре, маскирующей недостатки кожи.

Бороться с болезнью, конечно, пытались. Ну как — пытались? Древние люди мало что понимали в медицине и действовали проверенными методами. Пускали кровь, тыкали в больных раскаленным железом, а то и вовсе одевали в красные одежды, полагая, что болезнь испугается красного цвета и сбежит.

Однако в 8-10 веках в Китае и Индии медики додумались до вариоляции — введение гноя из папулы больного здоровому человеку.

Метод был не совершенным и так же приводил к смерти здорового человека, но многим удавалось переболеть оспой в легкой форме.

Именно к этому способу прибегла отважная Екатерина II, порядком напугав царский двор. Позже ее примеру последовали многие аристократы.

В конце 18 века ученые умы установили, что коровья оспа, привитая человеку, помогает избежать болезнь и легко переносится. Можно считать, что именно с этого момента человечество дало отпор страшной болезни. Вакцинация от оспы приняла массовый характер. Последний случай заражения оспой был зафиксирован в Сомали в 1977 году.

Однако, сильно радоваться не стоит. В американской и российской лабораториях до сих пор обитает вирус черной оспы.

В июле 2014 года шесть пробирок с вирусом были обнаружены в забытой картонной коробке на складе в кампусе института здравоохранения в Мэрилэнде. Было установлено, что вирус сохранял жизнеспособность. 24 февраля 2015 года пробирки были уничтожены под надзором представителя ВОЗ.

И хоть многие выступают за его уничтожение, этого пока не произошло…

Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного 🙂

ЧИТАЙТЕ так же:

Винсент Ван Гог, Маяковский, Иуда — великие самоубийцы

Источник

Летом 1978 года зафиксирован последний известный случай оспы, который унес жизнь 40-летней Дженет Паркер, медицинского фотографа. Каким же же образом болезнь, которая в то время считалась искорененной по всему миру, вспыхнула во втором крупнейшем городе Великобритании?

11 августа 1978 Дженет Паркер почувствовала, что ей плохо.

В последующие несколько дней состояние госпожи Паркер — медицинского фотографа с кафедры анатомии медицинского факультета Бирмингемского университета — резко ухудшилось. На спине, руках, ногах и лице появились невыразительные красные пятна.

Вызвали врача, который диагностировал ветрянку.

Впрочем, мать миссис Паркер Гильда Виткомб не поверила врачу. Ее дочь перенесла ветрянку в раннем детстве, а большие волдыри, которые появлялись у нее на теле были совсем другие.

Лучше ей не становилось, и 20 августа женщину госпитализировали в инфекционную больницу Кэтрин де Барнс, что в Солигалли.

К тому времени госпожа Паркер настолько ослабла, что не могла даже стоять на ногах без помощи.

«Помню, я подумала, что выглядит она очень плохо. Сыпь была ужасной», — вспоминает профессор Дебора Симмонз, которая первой из медперсонала осмотрела миссис Паркер.

«Тогда считалось, что оспы в мире уже нет».

Только после детального осмотра в истории болезни Джанет появилось страшное слово «вариола» — научное название оспы. Вскоре худшие страхи врача подтвердились.

Натуральная оспа, последний случай которой был зафиксирован в 1977 году в Сомали, вдруг вернулась.

Эта болезнь знакома человечеству уже тысячи лет и внушала страх по всему миру, убивая около трети инфицированных.

Электронная микрофотография вируса оспы

Только в ХХ веке от нее умерло около 300 млн человек.

У тех, кто переболел и выжил, обычно оставались на коже отметины — оспины.

Для устранения болезни провели мировую кампанию по вакцинации, возглавляемую Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и по состоянию на начало 1970-х гг. Оспа случалась очень редко.

В 1978 году ВОЗ как раз собиралась официально провозгласить, что оспы в мире больше нет.

Английские дети во время вакцинации от оспы в 1962 году

И где ее никак не ожидали, так это в Великобритании. В течение пяти лет до случая с Паркер здесь никто не болел оспой. Поэтому новость о возвращении этой болезни вызвала сильный международный резонанс.

«Это был шок. Оспу почти провозгласили побежденой — было уже известно о таких планах», — говорит профессор Аласдер Геддес, который в то время был консультантом по инфекционным заболеваниям в больнице Восточного Бирмингема.

«Этой болезни очень боялись. Не только в Бирмингеме, но и в правительстве, и в ВОЗ была паника — неужели оспа вернется?»

Услышав новости из Бирмингема, ВОЗ решила сделать все, чтобы устранить риски. Вместе со СМИ, представители этой организации заполонили город.

«Очень-очень быстро здесь появилась сначала британская, а потом и международная пресса», — говорит Геддес. Это стало «большой международной проблемой».

Профессор Аласдер Геддес работал консультантом по инфекционным болезням в госпитале Бирмингема

«Приехало много чиновников из ВОЗ. Конечно, они были обеспокоены».

«Инкубационный период оспы достаточно длинный — около 12 дней. Поэтому нам пришлось около двух недель волноваться, не появятся ли новые случаи».

Медики взялись за решительные действия — прежде всего, вакцинировали и поместили под карантин ближайших к Джанет людей.

Боясь, что болезнь распространится дальше, чиновники подробно расспросили мужа Джанет — Джозефа Паркера — и его родителей Гильду и Фредерика Виткомб обо всех недавние дела их семьи.

Похожим профилактическим процедурам подвергли всех, кто имел контакт с миссис Паркер — сантехника, который приходил чинить ей умывальник, персонал больницы, больничного капеллана и врачей амбулатории, которые консультировали ее еще до госпитализации.

По состоянию на 28 августа, только через две недели после того, как у Джанет Паркер появились признаки болезни, более 500 человек получили экстренную вакцинацию.

И у всех на уме был один вопрос: как она заразилась?

В то время на медицинском факультете Бирмингемского университета (где работала госпожа Паркер) действовала лаборатория по исследованию оспы — одна из немногих, уполномоченных ВОЗ. Начальником лаборатории был профессор Генри Бедсон.

В тот же вечер, когда у миссис Паркер диагностировали оспу, профессор Бедсон помогал профессору Геддесу исследовать ее анализы.

«Генри, что ты там видишь? — спросил я, но он не ответил, — вспоминает Аласдер Геддес. — Тогда я легонько отодвинул его от микроскопа и заглянул туда сам. Я увидел крошечные кирпичики — типичный вид вируса оспы».

Профессор Генри Бедсон, который возглавлял лабораторию оспы в медицинской школе, был «крайне подавленным» из-за вспышки оспы

«Генри был в ужасе, ведь не оставалось сомнений, что вирус каким-то образом сбежал из лаборатории и заразил Джанет Паркер».

«Думаю, как только он это увидел, так все понял. Он знал, откуда пришел вирус и что будет дальше», — говорит профессор Симмонз.

«При таких обстоятельствах, откуда еще он мог взяться? Была еще теория, что вирус проник в вентиляционную систему, но если так, почему заболела только одна женщина?»

Все взгляды сошлись на профессоре Бедсоне, говорит профессор Марк Поллен, автор книги «Последние дни оспы: бирмингемская трагедия».

49-летний профессор — всемирно признанный эксперт по оспе — чувствовал себя «крайне подавленно».

«Журналисты ходили толпой, а под домом Бедсона разбили лагерь. Но он был настоящим героем — старался, как только мог, чтобы освободить мир от оспы», — говорит профессор Поллен.

Время шло, госпожа Паркер оставалась в изоляции, но его состояние постепенно ухудшалось.

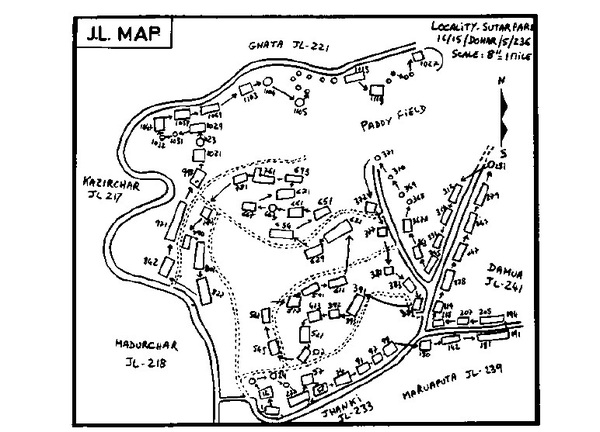

План лаборатории Бедсона. А-лаборатория оспы, В-лаборатория животной оспы, С-лаборатория культуры тканей, Е-коридор, D-люки для внутреннего пользования. Стрелками обозначены вытяжные шкафы. Размер лаборатории 9.5 метров в ширину.

Она почти ослепла на оба глаза из-за язв, а кроме того, врачи диагностировали у нее почечную недостаточность.

Со временем развилось еще и воспаление легких, и миссис Паркер перестала говорить.

5 сентября, когда она была в больнице, умер ее 77-летний отец Фредерик. Причиной смерти стал сердечный приступ, очевидно вызванный переживаниями за больную дочь. Впрочем, поскольку он был на карантине, аутопсии не проводили, боясь заражения оспой.

Узнав об этой первой, хотя косвенное жертве оспы, профессор Бедсон на следующий день пошел в кладовую своего дома в бирмингемском пригороде Гарборн и покончил с собой.

Он оставил записку с такими словами: «Мне жаль, что я обманул доверие, с которым мои друзья и коллеги относились ко мне и моей работе».

В 1977 году ВОЗ отклонила прошение Бедсона об использовании его лаборатории в исследовании и хранении вируса оспы.

До этого, в 1966 году, в этой же лаборатории произошла аналогичная вспышка. Медицинский фотограф Тони Макленнан, работавший в тех же помещениях, что и Паркер заразился оспой в мягкой форме, которая не была диагностирована в течении по меньшей мере восьми недель и не меньше двенадцати человек заразились от него,так как он не был в карантине.

Правительство немедленно начало расследование заражения Паркер. Случай был рассмотрен в парламенте, что привело к радикальным изменениям в изучении опасных патогенов в Великобритании. На университет было заведено уголовное дело по нарушению законодательства в области здравоохранения и безопасности.

Пятью днями после самоубийста Бедсона, 11 сентября в 3 часа. 50 мин. умерла Джанет Паркер.

Джанет Паркер изолировали в специальном госпитале, где она умерла

Болезнь унесла свою последнюю жертву.

У матери миссис Паркер были «очень слабые проявления оспы» (словами профессора Геддеса), и 22 сентября её выписали из больницы здоровой.

Она не попала на похороны ни мужа, ни дочери.

16 октября 1978 Бирмингем объявили «свободным от оспы»; однако никто так и не дал исчерпывающего ответа на вопрос о том, как Джанет Паркер заразилась.

В октября 1979 года трое судей магистратского суда Бирмингема закрыли дело о том, что персонал Бирмингемского университета якобы нарушил «Закон о безопасности на рабочем месте» — «за недостатком улик».

Джозеф Паркер, муж Джанет, после судебного разбирательства, получил 25 тысяч фунтов в качестве компенсации.

Таким образом профессора Бедсона реабилитировали.

В 1980 году по заказу правительства провели еще одно расследование этого дела, выводы которого были опубликованы в «Отчете Шутера» (по фамилии руководителя исследования). Джанет Паркер «несомненно» заразилась оспой в лаборатории, решили ученые.

Рассекреченный отчёт руководителя правительственной комиссии профессора Шутера отмечал, что Бедсон не информировал власти об изменениях в его исследованиях, которые могли повлиять на безопасность. Шутер обнаружил, что Консультативная группа опасных патогенов дважды осматривала лабораторию и разрешила исследования натуральной оспы, несмотря на то, что оборудование лаборатории было далеко от требуемого по закону.

Несколько сотрудников лаборатории не имели специальной подготовки. Бедсон даже позволил выпускнику школы работать с натуральной оспой в качестве стажёра после всего девяти месяцев подготовки. Инспекторы ВОЗ сообщили Бедсону, что оборудование лаборатории не соответствует стандартам ВОЗ, но рекомендовали только изменения в некоторых процедурах.

Бедсон лгал ВОЗ о снижении объёмов работ, хотя с 1973 года объёмы исследований только росли, так как Бедсон старался успеть как можно больше до закрытия лаборатории, после отклонения прошения в 1977 году.

Вирус мог перекинуться на нее одним из трех путей: воздушным через вентиляционную систему, через личный контакт или через контакт с зараженным оборудованием.

По одной из версий Джанет Паркер не была вакцинирована от оспы. В докладе делается вывод, что вероятно миссис Парке была заражена штаммом Абид, названным в честь трёхлетнего пакистанского мальчика, одного из жертв этого штамма.

С этим штаммом активно работали в лаборатории 24 и 25 июля 1978 года. Выращенный вирус поднялся по вентиляционным каналам в комнату отделения анатомии, которая использовалась для телефонных звонков. 25 июля Паркер провела там гораздо больше времени чем обычно, заказывая фотоматериалы, так как приближался конец финансового года.

Однако теория, что вирус распространился через вентиляцию «не казалась вероятной никому из тех, кто владел информацией», говорит профессор Поллен.

«Почему же она умерла, почему болезнь так ее подкосила?» — до сих пор удивляется профессор Симмонз.

Впрочем, она добавляет: «Если 40 лет назад нам не удалось узнать, что именно произошло, сейчас оно уже не прояснится».

Со временем «жизнь вернулась в привычное русло», говорит профессор Симмонз.

Иллюстрация, на которой изображена первая вакцинация от оспы английским физиологом Эдвард Дженнер в 1796 году

До сих пор, вспышек оспы больше не было.

В 1980 году, через два года после смерти госпожи Паркер, чиновники официально заявили, что оспы в мире больше нет. Эта болезнь покорилась медицине.

Это был самый пример того, как весь мир объединился, чтобы преодолеть инфекционную болезнь.

Такое выдающееся достижение стало возможным благодаря сотрудничеству многих стран.

Как говорит профессор Лоуренс Янг с медфакультета Университета Ворика: «Эта болезнь трагически сказывалась на человеческой жизни — разрушала её, вызывала увечья. То, что мы победили оспу и сумели её искоренить, — огромное достижение».

Эдвард Дженнер ввел вакцинацию от оспы в 1796 году

Эдвард Дженнер — английский ученый, живший в XVIII веке. Он разработал первую в мире вакцину — от оспы.

В 1796 году Дженнер заметил, что доярки, которые болели коровью оспу, потом почти никогда не заражались оспой натуральной. Коровья оспа очень похожа на натуральную, но менее опасна.

Тогда он собрал гной из пустул от коровьей оспы на руках одной из доярок и умышленно инфицировал ним маленького мальчика.

Мальчик ненадолго заболел, но потом поправился и выработал устойчивость против заражения как коровьей, так и натуральной оспое. В будущем Дженнер сделал несколько попыток его инфицировать, но безрезультатно.

Итак, Дженнер первым в мире провел вакцинацию от инфекционной болезни.

По материалам: BBC

Источник

Èñïàíñêèé ãîñòü. Ýïèäåìèÿ ãðèïïà â 1918-1919 ãîäàõ

Ñ ãðèïïîì çíàêîì, íàâåðíîå, êàæäûé èç íàñ ýòî çàáîëåâàíèå ïðèõîäèò «â ãîñòè» êàæäóþ çèìó, ìèãðèðóÿ èç þæíîãî ïîëóøàðèÿ â ñåâåðíîå. È êàæäûé âèçèò çàêàí÷èâàåòñÿ ýïèäåìèåé: âèðóñ ãðèïïà ìóòèðóåò òàê áûñòðî, ÷òî ñïóñòÿ ãîä èììóííîé ñèñòåìå ÷åëîâåêà ïðèõîäèòñÿ çàíîâî ó÷èòüñÿ ñïðàâëÿòüñÿ ñ áîëåçíüþ.

«Ðÿäîâàÿ» ýïèäåìèÿ ãðèïïà óáèâàåò íåñêîëüêî ñîòåí òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à åå æåðòâàìè îáû÷íî ñòàíîâÿòñÿ óæå îñëàáëåííûå ðàíåå ëþäè äåòè è ñòàðèêè, áåðåìåííûå æåíùèíû, è òå, êòî óæå ñòðàäàåò ñåðüåçíûìè çàáîëåâàíèÿìè. Íî â 1918 ãîäó ÷åëîâå÷åñòâî ñòîëêíóëîñü ñ ãðèïïîì, êîòîðûé óáèâàë ìîëîäûõ è ñîâåðøåííî çäîðîâûõ ëþäåé ïðè÷åì óáèâàë ìèëëèîíàìè, âûêàøèâàÿ öåëûå íåáîëüøèå ãîðîäà.

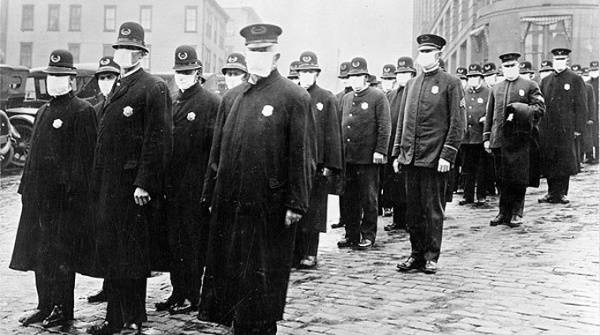

ðàçãàð ýïèäåìèè íà óëèöàõ ìíîãèõ ãîðîäîâ áûëî íåðåàëüíî âñòðåòèòü ÷åëîâåêà áåç ìåäèöèíñêîé ïîâÿçêè

Íåñìîòðÿ íà íàçâàíèå, «èñïàíñêèé ãðèïï», âåðîÿòíî, âîçíèê â ñàìîì íà÷àëå 1918 ãîäà â Êèòàå, îòêóäà ïîïàë â ÑØÀ. 11 ìàðòà íà áàçå â ôîðòå Ðàéëè âèðóñ çàðàçèë áîëåå 500 ñîëäàò, ãîòîâèâøèõñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Ïåðâîé ìèðîâîé. Âñå èì áûñòðî ñòàëî ëåã÷å è ïîäðàçäåëåíèå îòïðàâèëîñü íà êîðàáëÿõ â Åâðîïó.

Òàê «èñïàíêà» ïîïàëà â ïî÷òè èäåàëüíîå ìåñòî. Ìèëëèîíû ñîëäàò íàõîäèëèñü â îêîïàõ, ãäå íå ñîáëþäàëèñü ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà ãèãèåíû è áûëà íåäîñòóïíà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.  òûëó òàêæå íå õâàòàëî âðà÷åé è ëåêàðñòâ âñå ëó÷øåå óõîäèëî íà ôðîíò. Ïî ìîðþ, æåëåçíûì è àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ì÷àëèñü êîíâîè, êîòîðûå âìåñòå ñ âîåííûì ãðóçàìè äîñòàâëÿëè è ðàçíîñ÷èêà áîëåçíè.

Ê êîíöó àïðåëÿ ãðèïï îõâàòèë Ôðàíöèþ, îòêóäà çà äâà ñ íåáîëüøèì ìåñÿöà ðàñïðîñòðàíèëñÿ ïî âñåé Åâðîïå. Èç-çà âîéíû ïðàâèòåëüñòâà çàïðåùàëè ãàçåòàì íàãíåòàòü ïàíèêó, ïîýòîìó âñëóõ î ýïèäåìèè ñòàëè ãîâîðèòü ëèøü êîãäà çàáîëåâàíèå äîñòèãëî íåéòðàëüíîé Èñïàíèè îòñþäà è íàçâàíèå. Äî êîíöà ëåòà âèðóñ äîñòèã Ñåâåðíîé Àôðèêè è Èíäèè, à çàòåì çàòèõ.

êîíöå àâãóñòà «èñïàíêà» äâèíóëàñü îáðàòíî îíà ïîðàçèëà ÷àñòü Àôðèêè, âåðíóëàñü â Åâðîïó, íà êîðàáëÿõ ïåðåïðàâèëàñü â ÑØÀ, à ê çèìå îõâàòèëà ïî÷òè âåñü ìèð, êðîìå Ìàäàãàñêàðà, Àâñòðàëèè è Íîâîé Êàëåäîíèè. È íà ýòîò ðàç âèðóñ íà÷àë óáèâàòü. Ñêîðîñòü ðàçâèòèÿ áîëåçíè ïóãàëà äàæå âèäàâøèõ ìíîãîå âðà÷åé: â ñ÷èòàííûå ÷àñû òåìïåðàòóðà ïîäíèìàëàñü äî ñîðîêà ãðàäóñîâ, íà÷èíàëèñü áîëè â ãîëîâå è ìûøöàõ, à çàòåì áîëåçíü äîáèðàëàñü äî ëåãêèõ, âûçûâàÿ ñèëüíåéøóþ ïíåâìîíèþ. Óæå íà âòîðîé-òðåòèé äåíü íåêîòîðûå ãèáëè îò îñòàíîâêè ñåðäöà, êîòîðîå íå ìîãëî ïîääåðæèâàòü ðàññòðîåííûé îðãàíèçì. Äðóãèå äåðæàëèñü äî äâóõ íåäåëü, ïîãèáàÿ óæå èç-çà ïíåâìîíèè.

Âñåãî çà äâà ãîäà èñïàíñêèé ãðèïï óíåñ â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå æèçíåé, ÷åì Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ

Î÷åâèäöû «èñïàíêè» îïèñûâàþò êàðòèíó, êîòîðîé ìîãóò ïîçàâèäîâàòü ñöåíàðèè ìíîãèõ ôèëüìîâ-êàòàñòðîô.  Èíäèè íåáîëüøèå ãîðîäà ïðåâðàùàëèñü â ïðèçðàêîâ, ãäå ïîãèáëî âñå íàñåëåíèå.  Âåëèêîáðèòàíèè â ðàçãàð âîéíû âñòàëè ìíîãèå çàâîäû, à â Äàíèè è Øâåöèè íà íåêîòîðîå âðåìÿ ïåðåñòàëè ðàáîòàòü òåëåãðàô è òåëåôîí ïðîñòî èç-çà òîãî, ÷òî íåêîìó áûëî ðàáîòàòü. Ñî ñáîÿìè ðàáîòàëè æåëåçíûå äîðîãè ìàøèíèñòû íåêîòîðûõ ïîåçäîâ óìèðàëè â ïóòè.

Ïîïûòêè ñîçäàòü âàêöèíó íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì, íå áûëî è ñðåäñòâ, ÷òîá ïîääåðæàòü áîëüíîãî, îñëàáèâ ñèìïòîìû èíôåêöèè è äàâ îðãàíèçìó ñàìîìó ñïðàâèòüñÿ ñ âèðóñîì. Îáùåñòâî ïûòàëîñü çàùèòèòüñÿ îðãàíèçàöèîííûìè ìåðàìè: áûëè îòìåíåíû âñå ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, ìàãàçèíû íà÷àëè òîðãîâàòü «÷åðåç îêîøêî», â êîòîðîå êëèåíò ïðîñîâûâàë äåíüãè è ïîëó÷àë òîâàð, à â íåáîëüøèõ àìåðèêàíñêèõ ãîðîäêàõ ñëó÷àéíîãî ïðîõîæåãî ìîãëè è ïðèñòðåëèòü, åñëè ïàòðóëþ èç ñîçíàòåëüíûõ ãðàæäàí êàçàëîñü, ÷òî îí ïîõîæ íà áîëüíîãî.

Ýïèäåìèÿ «èñïàíêè» ïðîäåðæàëàñü äî êîíöà 1919 ãîäà, ïðè÷åì òðåòüÿ åå âîëíà íå òðîíóëà ëèøü áðàçèëüñêèé îñòðîâ Ìàðàæî â óñòüå ðåêè Àìàçîíêè. Âèðóñ çàðàçèë áîëåå ÷åòâåðòè íàñåëåíèÿ ïëàíåòû, à ñìåðòíîñòü ïî ðàçíûì îöåíêàì ñîñòàâèëà îò 50 äî 100 ìèëëèîíîâ òî åñòü 2,5-5% âñåãî òîãäàøíåãî íàñåëåíèÿ ïëàíåòû.

Ïîáåæäåííûé ìîíñòð. Íàòóðàëüíàÿ îñïà

Îñïà, ñåé÷àñ óæå îòñóòñòâóåò â ïðèðîäå ýòî ïåðâîå çàáîëåâàíèå, ïîëíîñòüþ ïîáåæäåííîå ÷åëîâåêîì. Âïåðâûå ýïèäåìèè îñïû áûëè ïîäðîáíî îïèñàíû íà Áëèæíåì âîñòîêå â IV âåêå áîëåçíü ïðîêàòèëàñü ïî Êèòàþ, çàòåì ïîÿâèëàñü â Êîðåå, à â 737 ãîäó ýïèäåìèÿ ïîòðÿñëà ßïîíèþ, ãäå ïî íåêîòîðûì èñòî÷íèêàì ïîãèáëî äî òðåòè íàñåëåíèÿ. Òîãäà æå âèðóñ íà÷àë ïðîíèêàòü â Åâðîïó.

Îñïà â ñ÷èòàííûå äíè îáåçîáðàæèâàåò ñâîåãî íîñèòåëÿ, ïîêðûâàÿ òåëî ìíîæåñòâîì ÿçâ. Çàðàçèòüñÿ ïðè ýòîì ìîæíî íå òîëüêî âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì, íî è ÷åðåç îäåæäó, ïîñòåëüíîå áåëüå, ïîñóäó, íà êîòîðûå âîçáóäèòåëü ïîïàäàë èç ÿçâ.  ñðåäíåâåêîâîé Åâðîïå îñïà â êàêîé-òî ìîìåíò ñòàëà ïî÷òè ïîñòîÿííûì ñïóòíèêîì ÷åëîâåêà. Íåêîòîðûå âðà÷è óòâåðæäàëè, ÷òî åé äîëæåí ïåðåáîëåòü êàæäûé, à ïîëèöåéñêèå îòñóòñòâèå ñëåäîâ îñïû óêàçûâàëè êàê îñîáóþ ïðèìåòó ïðè ðîçûñêå ïîäîçðåâàåìîãî. Îò îñïû óìèðàë êàæäûé âîñüìîé çàðàçèâøèéñÿ, à ñðåäè äåòåé ñìåðòíîñòü äîñòèãàëà 30%.  «ñïîêîéíûå» ãîäû áîëåçíü óíîñèëà îò 800 òûñÿ÷ äî ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ æèçíåé, íå ùàäÿ ïðè ýòîì è âûçäîðîâåâøèõ ïîìèìî øðàìîâ îò ÿçâ, êîòîðûå îñòàâàëèñü íà âñþ æèçíü, çàðàçà íåðåäêî ïðèâîäèëà ê ñëåïîòå.

Îñïà îäíî èç ñàìûõ «óðîäëèâûõ» çàáîëåâàíèé, èçâåñòíûõ ÷åëîâå÷åñòâó

Åùå óæàñíåé îêàçàëàñü ýïèäåìèÿ îñïû â Àìåðèêå, êóäà âèðóñ ïîïàë ñ êîëîíèçàòîðàìè. Åñëè èììóíèòåò åâðîïåéöåâ áûë õîòü êàê-òî çíàêîì ñ çàáîëåâàíèåì, òî äëÿ èíäåéöåâ íîâûé âèðóñ îêàçàëñÿ ñìåðòåëüíî îïàñíûì ñþðïðèçîì â íåêîòîðûõ ïëåìåíàõ îò îñïû ãèáëè äî 80-90% çàðàçèâøèõñÿ. Ïî ñóòè åâðîïåéöû ïðèìåíèëè ñâîåîáðàçíîå áèîëîãè÷åñêîå îðóæèå îñïà, à òàêæå äðóãèå áîëåçíè, âðîäå ìàëÿðèè, òèôà è êîðè, øëè âïåðåäè çàâîåâàòåëåé, óíè÷òîæàÿ öåëûå äåðåâíè è îñëàáëÿÿ èíäåéöåâ.  ðàçâèòîé èìïåðèè èíêîâ îñïà óáèëà íå ìåíåå 200 òûñÿ÷ èç øåñòèìèëëèîííîãî íàñåëåíèÿ, îñëàáèâ èìïåðèþ íàñòîëüêî, ÷òî èñïàíöû ñìîãëè çàâîåâàòü åå íåáîëüøèì îòðÿäîì.

Ïåðâûå ïîïûòêè ëå÷èòü îñïó ïðåäïðèíèìàëèñü â Èíäèè è Êèòàå åùå â VIII-X âåêàõ âðà÷è èñêàëè áîëüíîãî, ó êîòîðîãî îñïà ïðîòåêàëà â ñëàáîé ôîðìå, à çàòåì çàðàæàëè «îñëàáëåííûì» âèðóñîì çäîðîâûõ.  Åâðîïå ýòîò ñïîñîá îïðîáîâàëè â íà÷àëå XVIII âåêà, íî ïîëó÷èëè ñïîðíûå ðåçóëüòàòû îñòàâàëñÿ íåáîëüøîé ïðîöåíò ëþäåé, êîòîðûõ ïðèâèâêà, íàîáîðîò, çàðàæàëà è äàæå óáèâàëà. Îíè ñòàíîâèëèñü ðàçíîñ÷èêàìè áîëåçíè, òàê ÷òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿ ëå÷åíèå ñàìî ïðèâîäèëî êî âñïûøêàì ýïèäåìèè.

Íàñòîÿùàÿ âàêöèíà áûëà îòêðûòà â êîíöå òîãî æå âåêà, êîãäà àíãëèéñêèé âðà÷ Ýäâàðä Äæåííåð íà÷àë ïðèâèâàòü ïàöèåíòàì âàêöèíó êîðîâüåé îñïû. Ýòîò âèðóñ áûë íåîïàñåí äëÿ ÷åëîâåêà, íî âûçûâàë èììóíèòåò îò «íàñòîÿùåé» îñïû. Ëåêàðñòâî îêàçàëîñü ñðàâíèòåëüíî äåøåâî â ïðîèçâîäñòâå è ïðèìåíåíèè, ñòàâ ïîïóëÿðíûì â Åâðîïå. Íî è âèðóñ íå ñîáèðàëñÿ ñäàâàòüñÿ áåç áîÿ. Âàêöèíà íåðåäêî îêàçûâàëàñü íåêà÷åñòâåííîé, ïëþñ íå ñðàçó íàó÷èëèñü äåëàòü ïîâòîðíóþ âàêöèíàöèþ ÷åðåç íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò. Ïîñëåäíèé ñåðüåçíûé óäàð îñïà íàíåñëà â 1871-73 ãîäàõ, êîãäà ñìåðòíîñòü â Åâðîïå ïîäíÿëàñü äî òîãî æå óðîâíÿ, ÷òî è âåêîì ðàíåå.

Ëèêâèäàöèÿ îñïû â 1970-å ãîäû ÷åì-òî áûëà ïîõîæà íà íàñòîÿùóþ âîéíó äëÿ êàæäîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ðèñîâàëñÿ ïëàí, ÷òîáû ãðóïïû âàêöèíàöèè íå ïðîïóñòèëè íè îäèí äîì è íè îäíîãî ïðîõîæåãî

Êî âòîðîé ïîëîâèíå XX âåêà îñïó óäàëîñü âûòåñíèòü èç ðàçâèòûõ ñòðàí. Áîëåòü ïðîäîëæèëè òîëüêî â Àçèè, Àôðèêå è Þæíîé Àìåðèêå, îòêóäà âèðóñ ðåãóëÿðíî ïûòàëñÿ ïðîðâàòüñÿ îáðàòíî. Äëÿ îêîí÷àòåëüíîé ïîáåäû â 1967 ãîäó Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòàðòîâàëà áåñïðåöåäåíòíóþ ïðîãðàììó öåíîé â 1,2 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ (â öåíàõ 2010 ãîäà), öåëüþ êîòîðîé ñòàëà âàêöèíàöèÿ ìèíèìóì 80% íàñåëåíèÿ ïðîáëåìíûõ ñòðàí èìåííî òàêîé óðîâåíü ñ÷èòàëñÿ äîñòàòî÷íûì äëÿ îñòàíîâêè ðàñïðîñòðàíåíèå âèðóñà.

Ïðîãðàììà çàòÿíóëàñü ïî÷òè íà äåñÿòü ëåò, íî çàêîí÷èëàñü óñïåõîì ïîñëåäíèé áîëüíîé îñïîé áûë çàðåãèñòðèðîâàí â 1977 ãîäó â Ñîìàëè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñïà íå ñóùåñòâóåò â ïðèðîäå îáðàçöû âèðóñà õðàíÿòñÿ ëèøü â äâóõ ëàáîðàòîðèÿõ â ÑØÀ è Ðîññèè.

×åðíûé óáèéöà. Ýïèäåìèÿ ÷óìû 1346-53 ãîäîâ

Ñ 1312 ãîäà íà Çåìëå íà÷àëñÿ ìàëûé ëåäíèêîâûé ïåðèîä òåìïåðàòóðà ðåçêî óïàëà, à äîæäè è çàìîðîçêè óíè÷òîæàëè óðîæàé çà óðîæàåì, âûçâàâ æóòêèé ãîëîä â Åâðîïå. Íó à â 1346 ãîäó ïðèøëà åùå îäíà íàïàñòü ñòðàøíàÿ áîëåçíü. Êîæà ïîäõâàòèâøèõ çàðàçó íà÷èíàëà ïîêðûâàòüñÿ «áóáîíàìè» âîñïàëèâøèìèñÿ è ðàñïóõøèìè äî îãðîìíûõ ðàçìåðîâ ëèìôîóçëàìè. Áîëüíûå áèëèñü â æóòêîé ëèõîðàäêå, à ìíîãèå êàøëÿëè êðîâüþ ýòî çíà÷èëî, ÷òî áîëåçíü äîøëà äî ëåãêèõ. Øàíñû âûçäîðîâåòü áûëè ìèíèìàëüíû ïî ñîâðåìåííûì ïîäñ÷åòàì ñìåðòíîñòü ñîñòàâëÿëà áîëåå 90%.

Ïîçæå èñòîðèêè íàçîâóò ýòó áîëåçíü «×åðíîé ñìåðòüþ» âåðîÿòíî, èç-çà êîëè÷åñòâà ïîãèáøèõ (ñëîâîì «÷åðíàÿ» ïðè ïåðåâîäå çàìåíèëè «ìíîãî ëþäåé»). Íà ñàìîì æå äåëå ðå÷ü èäåò î èçâåñòíîé ìíîãèì ÷óìå.

«×åðíàÿ ñìåðòü» íå åäèíñòâåííàÿ êðóïíàÿ ýïèäåìèÿ â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà.  VI âåêå ñëó÷èëàñü «Þñòèíèàíîâà ÷óìà», îò êîòîðîé áîëüøå âñåãî ïîñòðàäàëà Âèçàíòèÿ, à â XIX âåêå ýïèäåìèÿ ïîðàçèëà Êèòàé è Èíäèþ. Ìåíåå çíà÷èòåëüíûå âñïûøêè â òîé æå Åâðîïå ôèêñèðîâàëèñü ïî÷òè êàæäûé âåê

Ïðèðîäíûì íîñèòåëåì ÷óìíîé ïàëî÷êè ÿâëÿþòñÿ ãðûçóíû. Ïî íàèáîëåå ïîïóëÿðíîé òåîðèè, ýïèäåìèÿ ÷óìû íà÷àëàñü îêîëî 1320 ãîäà íåïîäàëåêó îò íûíåøíåé ãðàíèöû Êèòàÿ è Ìîíãîëèè ïëîõîé êëèìàò è ãîëîä âûãíàëè ãðûçóíîâ èç èõ òðàäèöèîííûõ ìåñò ïðîæèâàíèÿ, çàñòàâèâ èñêàòü åäó âîçëå ëþäñêèõ æèëèù. Áëîõè, ïðîæèâàâøèå íà ãðûçóíàõ, ñòàëè âñå ÷àùå êóñàòü ëþäåé è òàê áàêòåðèÿ ñòàëà çàðàæàòü ëþäåé. Íà òåëàõ, â ñêëàäêàõ îäåæäû è â ãðóçàõ òîðãîâöåâ ìàëåíüêèå ðàçíîñ÷èêè ñòàëè ïóòåøåñòâîâàòü îò ïîñåëåíèÿ ê ïîñåëåíèþ, ðàçíîñÿ áîëåçíü âñå äàëüøå.

1331 ãîäó ÷óìà äîøëà äî êèòàéñêîé ïðîâèíöèè Õýíàíü, ãäå ïîãóáèëà 90% íàñåëåíèÿ. Çàáîëåâàíèå ïðîäîëæèëî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïî òåððèòîðèè Êèòàÿ è Èíäèè, à â 1346 ãîäó òîðãîâûå êîðàáëè ïðèíåñëè ÷óìó â Êðûì.  îäíîì èç èñòî÷íèêîâ ãîâîðèòñÿ, ÷òî âî âðåìÿ îñàäû ãåíóýçñêîé êðåïîñòè íà ìåñòå íûíåøíåé Ôåîäîñèè îðäûíñêèé õàí Äæàíèáåê ïðèìåíèë íå÷òî âðîäå áèîëîãè÷åñêîãî îðóæèÿ, ñ ïîìîùüþ êàòàïóëüò çàáðîñèâ çàðàæåííûå òðóïû íà òåððèòîðèþ ïîñåëåíèÿ. Âïðî÷åì, ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò ýòó èñòîðèþ ìàëîðåàëüíîé.

Êîðàáëè íàäîëãî ñòàëè ãëàâíûì ðàçíîñ÷èêîì áîëåçíè òîðãîâûå ñóäà, íà êîòîðûõ â æèâûõ îñòàâàëèñü äåñÿòêè ÷åëîâåê, îñòàíàâëèâàëèñü â ïåðâûõ ïîïàâøèõñÿ ïîðòàõ. Òàê âåñíîé 1347 ãîäà ÷óìà äîáðàëàñü äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ãäå óáèëà äî 90% æèòåëåé. Îòòóäà áîëåçíü ïîøëà â Àëåêñàíäðèþ è äàëüøå â Àôðèêó, à òàêæå íà òåððèòîðèþ ñîâðåìåííîé Èòàëèè, äîáðàâøèñü ê ÿíâàðþ äî Âåíåöèè çäåñü âëàñòè âïåðâûå ïîïûòàëèñü äàòü ÷óìå îòïîð, çàïðåòèâ ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, îðãàíèçîâàâ êàðàíòèííûå çîíû äëÿ çàðàæåííûõ è çàõîðîíåíèå òðóïîâ. Íî äàæå òàêèå ìåðû íå ïîìîãëè ñïàñòè íàñåëåíèå â Âåíåöèè óìåðëî äî 60% æèòåëåé.

1348 ãîäó ÷óìà ðàñïðîñòðàíèëàñü âî Ôðàíöèþ è Àíãëèþ. Ëþáîïûòíî, ÷òî áîëåçíü äîëãîå âðåìÿ íå òðîãàëà Øîòëàíäèþ íî ïðîñëûøàâ î ñòðàäàíèÿõ ñâîèõ äàâíèõ ïðîòèâíèêîâ, øîòëàíäöû íå óäåðæàëèñü è óñòðîèëè íàáåã íà àíãëè÷àí. Âîéñêî áûëî ðàçáèòî, à âåðíóâøèåñÿ íàçàä ñîëäàòû ïðèíåñëè áîëåçíü â ñâîè äîìà. Ê 1353 ãîäó ÷óìà ïðîøëà ïî÷òè ïî çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè Åâðîïû, Àôðèêè è Áëèæíåãî âîñòîêà, à çàòåì îòñòóïèëà. Íî äî êîíöà âåêà ñëó÷èëîñü åùå íåñêîëüêî áîëåå ñëàáûõ âñïûøåê ýïèäåìèè.

Ìåäèêè XIV âåêà îêàçàëèñü áåñïîìîùíû ïåðåä ÷óìîé. Âðà÷è ðåêîìåíäîâàëè íîñèòü íà øåå «îæåðåëüå» èç ôåêàëèé (îòïóãèâàåò áîëåçíü), ðàçáðàñûâàëè ïî óëèöàì ìåðòâûõ ñîáàê (îïÿòü æå, çàïàõ äîëæåí îòïóãíóòü áîëåçíü), ïðèãîíÿëè â ãîðîäà ñòàäà ëîøàäåé (èõ äûõàíèå äîëæíî î÷èñòèòü àòìîñôåðó). Çàðàçó èç áîëüíûõ ïûòàëèñü âûòÿíóòü ñ ïîìîùüþ ìàãíèòîâ, à èíîãäà áóáîíû íà òåëå âñêðûâàëè è ïðèæèãàëè ðàñêàëåííîé êî÷åðãîé, ÷òî çà÷àñòóþ êîí÷àëîñü ñìåðòüþ îò áîëåâîãî øîêà. Åäèíñòâåííûì ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì ïðîòèâ ëåêàðñòâà áûëî áåãñòâî ïîäàëüøå îò çàðàæåííûõ ðàéîíîâ è áóäó÷è ëþäüìè îáðàçîâàííûìè, ìíîãèå âðà÷è îäíèìè èç ïåðâûõ ïîêèíóëè ñâîè ïîñòû.

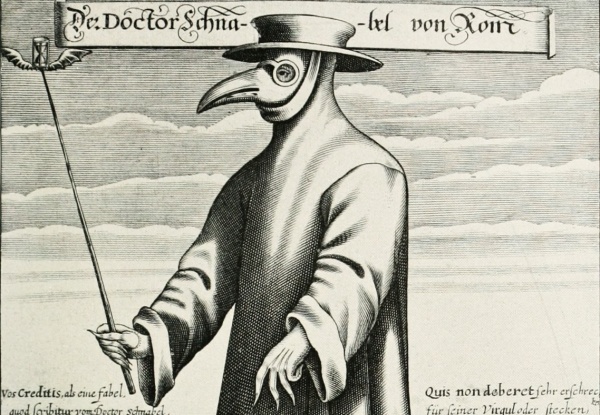

Íà èõ ìåñòî ïðèøëè òàê íàçûâàåìûå «÷óìíûå äîêòîðà». Îáû÷íî ýòî áûëè ïîñðåäñòâåííûå ìåäèêè, íåäàâíèå ñòóäåíòû, à òàêæå ïðîñòî øàðëàòàíû, êîòîðûõ âëàñòè çàìàíèâàëè áîëüøèé çàðïëàòîé (êñòàòè, èõ ýôôåêòèâíîñòü îñòàâàëàñü òàêîé æå, êàê ó îáû÷íûõ âðà÷åé ïðèìåðíî íèêàêîé). Íå æåëàÿ ïîãèáíóòü, ÷óìíûå äîêòîðà îáëà÷àëèñü â çàùèòíûå êîñòþìû, ìàêñèìàëüíî çàêðûâàâøèå òåëî êñòàòè, ýòî äåéñòâèòåëüíî íåìíîãî ïîìîãàëî îò áëîõ, ïåðåíîñèâøèõ çàðàçó.  êàêîé-òî ìîìåíò (ñêîðåå âñåãî, óæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ «×åðíîé ñìåðòè») ïîÿâèëñÿ åäèíûé ñòàíäàðò îäåæäû, êîòîðûé ïî÷òè êàæäûé íàâåðíÿêà âèäåë â ôèëüìàõ è èãðàõ äëèííûé ïëàù, øèðîêîïîëàÿ øëÿïà è ìàñêà â âèäå ïòè÷üåãî êëþâà, êóäà ïîìåùàëèñü àðîìàòíûå òðàâû, «îòïóãèâàâøèå» áîëåçíü.

×óìíîé äîêòîð íà ãðàâþðå Ïîëÿ Ôþðñòà, íàïèñàííîé â 1656 ãîäó

×óìíûå äîêòîðà áûëè íå åäèíñòâåííûìè íåîáû÷íûìè ïåðñîíàæàìè, ðîæäåííûìè ýïèäåìèåé. Ïîÿâèëèñü ñåêòû ðåëèãèîçíûõ ôàíàòèêîâ ôëàãåëëàíòîâ è áüÿíîê. Ïåðâûå ñ÷èòàëè, ÷òî ïîáåäèòü ÷óìó ìîæíî ëèøü ñ ïîìîùüþ ñàìîèñòÿçàíèÿ, ïî ìíåíèþ âòîðûõ, äëÿ ýòîãî áûëî äîñòàòî÷íî íîñèòü áåëûå îäåæäû, ìîëèòüñÿ è ïîñòèòüñÿ. Ïðåäñòàâèòåëè îáåèõ ñåêò ïóòåøåñòâîâàëè èç ãîðîäà â ãîðîä, óñòðàèâàÿ ìàññîâûå øåñòâèÿ, ÷òî òîëüêî ïîìîãàëî ðàçíîñèòü çàðàçó.  èòîãå ôëàãåëëàíòîâ ñåðüåçíî îãðàíè÷èëè â ïðàâàõ, à áüÿíîê çàïðåòèëè, äëÿ ãàðàíòèè ñïàëèâ íåñêîëüêèõ ïðåäâîäèòåëåé íà êîñòðàõ. Ñàìûì æå íåîáû÷íûì ÿâëåíèåì áûëà õîðåîìàíèÿ, êîãäà ëþäè ñáèâàëèñü â áîëüøèå òîëïû è íà÷èíàëè êîð÷èòüñÿ â äèêîì òàíöå, îñòàíàâëèâàÿñü ëèøü ïîñëå ïîëíîãî èçíåìîæåíèÿ. Íàó÷íîãî îáúÿñíåíèÿ õîðåîìàíèè íå ñóùåñòâóåò, íî ñêîðåå âñåãî ðå÷ü èäåò î ìàññîâîì ïñèõîçå, âûçâàííîì ñòðàõîì ïåðåä áîëåçíüþ.

Ñàìûå îñòîðîæíûå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî «×åðíàÿ ÷óìà» óíåñëà íå ìåíåå 60 ìèëëèîíîâ æèçíåé òî åñòü ÷åòâåðòü (!) âñåãî íàñåëåíèÿ Çåìëè. Åâðîïà ëèøèëàñü ïðèìåðíî òðåòè íàñåëåíèÿ (äî 25 ìèëëèîíîâ ïîãèáøèõ), à â ñòðàíàõ âðîäå Íîðâåãèè è Èñëàíäèè âûæèëî ëèøü 30% ëþäåé. Ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ ýïèäåìèè îùóùàëèñü åùå íåñêîëüêî ñîòåí ëåò. «×åðíàÿ ñìåðòü» äàæå èçìåíèëà ãåíåòè÷åñêèé ñîñòàâ ÷åëîâå÷åñòâà ñòàëà ÷àùå âñòðå÷àòüñÿ ïåðâàÿ ãðóïïà êðîâè, âëàäåëüöû êîòîðîé ìåíüøå áîëåëè ÷óìîé.

Îòêðûòèå àíòèáèîòèêîâ è ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ âàêöèíàöèè, êàçàëîñü áû, íàäåæíî îãðàäèëî ÷åëîâå÷åñòâî îò ýïèäåìèé, ïîäîáíûõ îïèñàííûì âûøå. Íî ðàññëàáëÿòüñÿ ðàíî. Ñìåðòíîñòü îò ãåìîððàãè÷åñêîé ëèõîðàäêè Ýáîëà, âèðóñ êîòîðîé áûë îòêðûò ñîâñåì íåäàâíî â 1976 ãîäó äîñòèãàåò 80-90%, à íè îäíî ëåêàðñòâî îò íåå ïîêà íå ïðîøëî êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ. Ê ñ÷àñòüþ, âèðóñ Ýáîëû íåîõîòíî ïåðåäàåòñÿ îò ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó ïîýòîìó íåáîëüøèå ýïèäåìèè âñïûõíóëè ëèøü â Àôðèêå ñ îòñòàëîé ìåäèöèíîé è ñëàáîé ãèãèåíîé. Íåò ãàðàíòèé, ÷òî â ñëåäóþùèé ðàç íàì ïîâåçåò òàê æå ñèëüíî, è ÷òî î÷åðåäíàÿ àãðåññèâíàÿ âåðñèÿ ãðèïïà íå ñäåëàåò ñ íàñòîÿùèì Íüþ-Éîðêîì.

Àâòîð: Àíäðåé Àëåêñàíäðîâ

Èñòî÷íèê

Источник