Вирус оспы человека фото

Если бы Петр Чайковский не выпил некипяченой воды, внук Петра I не заболел оспой, а Антон Чехов смог бы привиться от туберкулеза, мир был бы уже другим. Опасные болезни едва не стерли человечество с земного шара, а некоторые продолжают свирепствовать до сих пор.

Чума передалась людям от крысиных блох, испанка — от диких птиц, черная оспа — от верблюдов, малярия — от комаров, СПИД — от шимпанзе… Человек никогда не был защищен от болезней, которые нес окружающий мир, и потребовались сотни лет, чтобы научиться с ними бороться.

Есть в мировой истории поистине трагические главы под названием «пандемии» — глобальные эпидемии, поражавшие население огромной территории одновременно. Вымирали целые деревни и острова. И никто не знает, какие повороты истории ждали бы человечество, если бы все эти люди — разных сословий и культур — остались жить. Может быть, весь прогресс XX века — результат того, что наконец перестали погибать среди прочих ученые, писатели, художники, врачи и другие люди, заставляющие мир «крутиться». Сегодня мы решили рассказать о семи самых убийственных болезнях, которые определенно изменили и продолжают менять судьбу нашей планеты.

Чума

Еще недавно чума была одной из самых убийственных болезней для человечества. При заражении бубонной формой чумы человек умирал в 95% случаев, при легочной чуме был обречен с вероятностью в 98–99%. Три крупнейшие мировые эпидемии черной смерти унесли миллионы жизней по всему свету. Так, Юстинианова чума, которая возникла в Восточной Римской империи в 541 году при императоре Юстиниане I, охватила полмира — Ближний Восток, Европу и Восточную Азию — и за два века забрала более 100 млн жизней. По свидетельству очевидцев, в разгар эпидемии в 544 году в Константинополе ежедневно умирало до 5000 человек, город лишился 40% населения. В Европе от чумы погибло до 25 млн человек.

Вторая крупнейшая пандемия чумы пришла из Китая в середине XIV века и со скоростью лесного пожара распространилась по всей Азии и Европе, докатившись до Северной Африки и Гренландии. Средневековая медицина не могла справиться с черным мором — за два десятилетия погибло не менее 60 млн человек, многие регионы лишились половины населения.

Третья пандемия чумы, которая также возникла в Китае, лютовала уже в XIX веке и закончилась лишь в начале XX — в одной лишь Индии она унесла жизни 6 млн человек. Все эти эпидемии отбрасывали человечество на много лет назад, парализуя экономику, культуру и всякое развитие.

О том, что чума — инфекционное заболевание и передается людям от блох, заразившихся от грызунов, стало известно лишь недавно. Возбудитель болезни — чумная палочка — была открыта в 1894 году. А первые противочумные лекарства были созданы и опробованы российскими учеными в начале XX века. Вакцину из убитых температурой чумных палочек первым разработал и проверил на себе иммунолог Владимир Хавкин, после этого он успешно прививал население Индии. Первую живую вакцину против чумы создала и испытала на себе бактериолог Магдалина Покровская в 1934 году. А в 1947 году советские врачи первыми в мире применили для лечения чумы стрептомицин, что помогло «оживить» даже самых безнадежных пациентов во время эпидемии в Маньчжурии. Хотя в целом болезнь удалось победить, локальные эпидемии чумы все еще периодически вспыхивают на планете: так, в начале этого года черная смерть «побывала» на Мадагаскаре, унеся жизни более 50 человек. Ежегодно число заболевших чумой составляет около 2500 человек.

Жертвы: римские императоры Марк Аврелий и Клавдий II, византийский император Константин IX Мономах, русский художник Андрей Рублев, итальянские живописцы Андреа дель Кастаньо и Тициан Вечеллио, французский драматург Александр Арди и эстонский скульптор Кристиан Аккерман.

Испанский грипп

В разгар Первой мировой войны, когда людям было явно не до болезней, разразилась одна из самых крупных пандемий гриппа в истории человечества — она получила название «испанка», так как именно в Испании были зафиксированы первые случаи заболевания. За несколько месяцев 1918 года умерло, по разным данным, от 50 до 100 млн человек. Это 3–5% мирового населения — в два раза больше, чем погибло в ходе самой войны. Как удалось позже выяснить, вирус испанки H1N1 передавался дикими птицами. Грипп косил преимущественно молодое и здоровое население в возрасте 20–40 лет, часто от заражения до смерти проходил всего один день.

Поезда, дирижабли, скоростные корабли и прочие чудеса техники способствовали тому, что болезнь распространялась даже в самые отдаленные районы Земли. От Аляски и до Южной Африки вымирали целые деревни, а в Кейптауне был случай, когда машинист зарегистрировал 6 смертей на участке пути в 5 км. Запреты на рукопожатия, обязательное ношение масок не могли победить болезнь. Единственным населенным местом, которое не подверглось пандемии, оказался бразильский остров Маражо в устье Амазонки.

Пандемии гриппа вспыхивают и в наши дни. Вакцинация не всегда эффективна, так как невозможно угадать, какой штамм вируса придет в следующем году, а их известно более 2000 видов. По оценкам ВОЗ, в наши дни от всех штаммов вируса ежегодно умирают от 250 000 до 500 000 человек.

На картине «Семья» умирающий художник Эгон Шиле изобразил трёх жертв испанки: себя, свою беременную жену и её нерождённого ребёнка

Жертвы: в России одной из жертв испанки стала 25-летняя российская киноактриса немого кино Вера Холодная. Также этот вид гриппа унес жизни французских поэтов Гийома Аполлинера и Эдмона Ростана, немецкого социолога Макса Вебера и канадского хоккеиста Джо Холла.

Холера

Эта смертельная кишечная инфекция известна с античных времен, однако самый сокрушительный ущерб человечеству она нанесла в XIX и XX веке: на период с 1816 по 1966 год приходятся семь пандемий, которые унесли жизни нескольких миллионов людей. До первой четверти XIX века европейцы полагали, что им нечего бояться, так как эпидемии вспыхивали в дальних бедных странах.

Однако после смерти 10 000 британских солдат в Индии проблема стала очевидной: в 1817 году эпидемия азиатской холеры пришла на Запад, а затем впервые в истории охватила Африку — ее занесли торговцы-караванщики. Холера стала бедой и для России: между 1865 и 1917 годами погибло около 2 млн человек, постоянно вспыхивали холерные бунты солдат, крестьян и горожан против карантинов, кордонов, докторов и чиновников — простолюдины полагали, что их заражают намеренно.

В 1883 году Робертом Кохом был открыт вибрион холеры, и с тех пор началась история борьбы с этим заболеванием. Совместные разработки исследователей дали результат: если в 1880-х от холеры гибло более 3 млн человек ежегодно, то в наши дни смертельные случаи составляют 100 000 — 130 000. Правда, диарея (а это один из признаков холеры) входит в десятку главных причин смерти: по данным ВОЗ, в 2012 году от нее погибли 1,5 млн человек.

Евдокия Истомина

Жертвы: от холеры скончались русские художники Ивановы, в 1848 году умер Андрей Иванов, а спустя десять лет — его сын Александр, автор картины «Явление Христа народу».

Также эта кишечная инфекция унесла жизни легендарной танцовщицы Санкт-Петербургского балета Евдокии Истоминой и знаменитого композитора Петра Чайковского. Последний умер вскоре после посещения элитного ресторана на углу Невского проспекта, где ему подали стакан некипяченой воды.

Черная оспа

На сегодняшний день считается полностью побежденной. Последний случай заражения черной (натуральной оспой) был зафиксирован в 1977 году в Сомали. Однако еще недавно это был настоящий бич для человечества: смертность составляла 40%, в одном лишь XX веке вирус убил от 300 млн до 500 млн человек. Первая эпидемия произошла в IV веке в Китае, затем страдало население Кореи, Японии, Индии. Корейцы верили в духа оспы и пытались задобрить его с помощью еды и вина, которые укладывали на алтарь, посвященный «уважаемому гостю оспе». Индийцы же представляли оспу в виде богини Мариатале — крайне раздражительной женщины в красной одежде. Сыпь от оспы в их представлении появилась от гнева этой богини: рассердившись на отца, она порвала свое ожерелье и кинула бусины ему в лицо — так появились язвы, характерные для болезни.

Изучая оспу, люди заметили, что эта болезнь редко поражает тех, кто имеет дело с коровами и лошадьми — доярки, конюхи, кавалеристы оказались более стойкими к заболеванию. Позже было доказано, что вирус человеческой оспы очень похож на верблюжий и, как предполагают ученые, именно верблюды были первыми источниками заразы, а контакт с зараженными парнокопытными дает к ней некоторый иммунитет.

Жертвы: оспа была проклятьем для многих королевских особ — от нее в разное время скончались правитель инков Вайна Капак и правитель ацетков Куитлауак, английская королева Мария II, король Франции Людовик XV, 17-летний король Испании Луис I, пробывший у власти всего семь месяцев, 14-летний внук Петра Великого Петр II и три японских императора. Неизвестно, каким был бы этот мир, если бы эти короли остались у престолов.

Туберкулез

В XIX веке туберкулез убил четверть взрослого населения Европы — многие находились в расцвете сил, были продуктивны, молоды и полны планов. В XX веке от туберкулеза во всем мире погибло около 100 млн человек. Вид бактерии, вызывающий болезнь, был открыт Робертом Кохом еще в 1882 году, но до сих пор человечество не может избавиться от этой болезни. По мнению ученых, треть населения земли инфицированы палочкой Коха, а новый случай заражения происходит каждую секунду.

По данным ВОЗ, в 2013 году 9 млн человек заболели туберкулезом и 1,5 млн скончались от этой болезни. Он является самой убийственной из современных инфекций после СПИДа. Больному человеку достаточно чихнуть, чтобы заразить окружающих. Вместе с тем своевременная диагностика и лечение этого заболевания очень эффективны: с 2000 года врачам удалось спасти более 40 млн человеческих жизней.

Жертвы: чахотка прервала жизнь многих известных людей, не дав им завершить все задуманное.

Ее жертвами пали писатели Антон Чехов, Илья Ильф, Константин Аксаков, Франц Кафка, Эмилия Бронте, художники Борис Кустодиев и Василий Перов, актриса Вивьен Ли и др.

Малярия

Сколько миллионов жизней унесли комары и москиты, вряд ли удастся когда-нибудь подсчитать. На сегодняшний день именно малярийные комары считаются самыми опасными животными для человека — гораздо опаснее львов, крокодилов, акул и других хищников. От укусов маленьких насекомых ежегодно погибают сотни тысяч человек. В подавляющем большинстве страдает будущее человечества — дети в возрасте до пяти лет.

Только в 2015 году малярией заболели 214 млн человек, 438 000 из них скончались. До 2000 года смертность была выше на 60%. Риску заболеть малярией постоянно подвергаются около 3,2 млрд человек — почти половина человечества. В основном это население африканских стран к югу от Сахары, но есть вероятность подхватить малярию и в Азии, отправившись на отдых.

Прививки от малярии не существует, но спасением от комаров могут служить инсектициды и репелленты. Кстати, догадаться о том, что лихорадку, озноб и другие признаки болезни вызывает именно комар, ученым удалось не сразу. На рубеже XIX и XX веков сразу несколько врачей ставили опыты: намеренно давали себя искусать комарам, пойманным в малярийных госпиталях. Эти героические эксперименты помогли узнать врага в лицо и начать с ним бороться.

Жертвы: от малярии умер легендарный египетский фараон Тутанхамон, а также папа римский Урбан VII, писатель Данте, революционер Оливер Кромвель.

ВИЧ

«Пациентом ноль» считается некий Гаэтан Дугас — канадский стюард, которого в 1980-х обвинили в распространении ВИЧ и СПИДа. Однако недавние исследования доказали, что вирус передался человеку гораздо раньше: им заразился в начале XX века некий охотник из Конго, разделавший тушу больной обезьяны шимпанзе.

Сегодня ВИЧ, или вирус иммунодефицита человека, входит в десятку ведущих причин смерти в мире (занимает восьмое место после ишемической болезни, инсульта, рака и других болезней легких, диабета и диареи). По подсчетам ВОЗ, от ВИЧ и СПИДа умерло 39 млн человек, инфекция уносит по 1,5 млн жизней ежегодно.

Так же как и туберкулез, очагом распространения ВИЧ служит Африка к югу от Сахары. Лекарства от болезни нет, но благодаря терапии зараженные продолжают почти полноценную жизнь. В конце 2014 года в мире насчитывалось примерно 40 млн людей с ВИЧ-инфекцией, при этом 2 млн человек в мире приобрели заболевание в 2014 году. В странах, страдающих от ВИЧ-инфекции и СПИДа, пандемия препятствует экономическому росту и увеличивает бедность населения.

Последнее:

Жертвы: в числе знаменитых жертв СПИДа историк Мишель Фуко, писатель-фантаст Айзек Азимов (заразился через донорскую кровь во время операции на сердце), певец Фредди Меркьюри, актер Рок Хадсон, советский балетмейстер Рудольф Нуриев.

Источник

Черная (натуральная) оспа, пожалуй, самая масштабная болезнь в мировой истории. Да, была еще чума, уносившая разом тысячи жизней. Но чума приходила и уходила, а оспа была всегда и она регулярно прорежала население планеты.

Определить точный период появления оспы невозможно. Некоторые исследователи полагают, что она уже была в Египте в 3720-3710 гг. до н. э., другие оспаривают этот момент и считают, что в то время имела место другая эпидемия. Однако, совершенно точно известно что в 4 веке Китай уже порядком лихорадило от Черной оспы.

Из Китая она двинулась в Корею, далее — в Японию, Африку, а в 6 веке уже во всю хозяйничала в Византии. Так, за короткий срок опасная болезнь захватила весь мир. В 15 веке оспа завладела последними континентами — Южной и Северной Америкой, переправившись туда вместе с испанскими конкистадорами.

Статистические данные таковы, что на тысячу человек разве что одному удавалось избежать болезни. 300-400 на тысячу умирали. В средине века в ходу была грустная поговорка:

Мало кому удается избежать оспы и любви

Болезнь начиналась как лихорадка. Повышалась температура, появлялась слабость и боли в спине. Позже присоединялась сыпь, перераставшая в гнойные пузырьки (папулы).

На 8—9-й дни болезни в стадии нагноения пузырьков вновь ухудшается самочувствие больных, возникают признаки токсической энцефалопатии. Период подсыхания и отпадения корок занимает около 1—2 недель. На лице и волосистой части головы образуются многочисленные рубцы.

Оспенные рубцы сохранялись на всю жизнь и были зловещим напоминанием о перенесенной болезни. Именно из-за уродливых «оспин» средневековые дамы так тяготели к свинцовой пудре, маскирующей недостатки кожи.

Бороться с болезнью, конечно, пытались. Ну как — пытались? Древние люди мало что понимали в медицине и действовали проверенными методами. Пускали кровь, тыкали в больных раскаленным железом, а то и вовсе одевали в красные одежды, полагая, что болезнь испугается красного цвета и сбежит.

Однако в 8-10 веках в Китае и Индии медики додумались до вариоляции — введение гноя из папулы больного здоровому человеку.

Метод был не совершенным и так же приводил к смерти здорового человека, но многим удавалось переболеть оспой в легкой форме.

Именно к этому способу прибегла отважная Екатерина II, порядком напугав царский двор. Позже ее примеру последовали многие аристократы.

В конце 18 века ученые умы установили, что коровья оспа, привитая человеку, помогает избежать болезнь и легко переносится. Можно считать, что именно с этого момента человечество дало отпор страшной болезни. Вакцинация от оспы приняла массовый характер. Последний случай заражения оспой был зафиксирован в Сомали в 1977 году.

Однако, сильно радоваться не стоит. В американской и российской лабораториях до сих пор обитает вирус черной оспы.

В июле 2014 года шесть пробирок с вирусом были обнаружены в забытой картонной коробке на складе в кампусе института здравоохранения в Мэрилэнде. Было установлено, что вирус сохранял жизнеспособность. 24 февраля 2015 года пробирки были уничтожены под надзором представителя ВОЗ.

И хоть многие выступают за его уничтожение, этого пока не произошло…

Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного 🙂

ЧИТАЙТЕ так же:

Винсент Ван Гог, Маяковский, Иуда — великие самоубийцы

Источник

Èñïàíñêèé ãîñòü. Ýïèäåìèÿ ãðèïïà â 1918-1919 ãîäàõ

Ñ ãðèïïîì çíàêîì, íàâåðíîå, êàæäûé èç íàñ ýòî çàáîëåâàíèå ïðèõîäèò «â ãîñòè» êàæäóþ çèìó, ìèãðèðóÿ èç þæíîãî ïîëóøàðèÿ â ñåâåðíîå. È êàæäûé âèçèò çàêàí÷èâàåòñÿ ýïèäåìèåé: âèðóñ ãðèïïà ìóòèðóåò òàê áûñòðî, ÷òî ñïóñòÿ ãîä èììóííîé ñèñòåìå ÷åëîâåêà ïðèõîäèòñÿ çàíîâî ó÷èòüñÿ ñïðàâëÿòüñÿ ñ áîëåçíüþ.

«Ðÿäîâàÿ» ýïèäåìèÿ ãðèïïà óáèâàåò íåñêîëüêî ñîòåí òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à åå æåðòâàìè îáû÷íî ñòàíîâÿòñÿ óæå îñëàáëåííûå ðàíåå ëþäè äåòè è ñòàðèêè, áåðåìåííûå æåíùèíû, è òå, êòî óæå ñòðàäàåò ñåðüåçíûìè çàáîëåâàíèÿìè. Íî â 1918 ãîäó ÷åëîâå÷åñòâî ñòîëêíóëîñü ñ ãðèïïîì, êîòîðûé óáèâàë ìîëîäûõ è ñîâåðøåííî çäîðîâûõ ëþäåé ïðè÷åì óáèâàë ìèëëèîíàìè, âûêàøèâàÿ öåëûå íåáîëüøèå ãîðîäà.

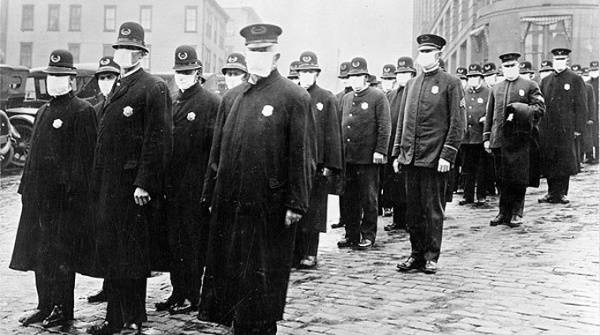

ðàçãàð ýïèäåìèè íà óëèöàõ ìíîãèõ ãîðîäîâ áûëî íåðåàëüíî âñòðåòèòü ÷åëîâåêà áåç ìåäèöèíñêîé ïîâÿçêè

Íåñìîòðÿ íà íàçâàíèå, «èñïàíñêèé ãðèïï», âåðîÿòíî, âîçíèê â ñàìîì íà÷àëå 1918 ãîäà â Êèòàå, îòêóäà ïîïàë â ÑØÀ. 11 ìàðòà íà áàçå â ôîðòå Ðàéëè âèðóñ çàðàçèë áîëåå 500 ñîëäàò, ãîòîâèâøèõñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Ïåðâîé ìèðîâîé. Âñå èì áûñòðî ñòàëî ëåã÷å è ïîäðàçäåëåíèå îòïðàâèëîñü íà êîðàáëÿõ â Åâðîïó.

Òàê «èñïàíêà» ïîïàëà â ïî÷òè èäåàëüíîå ìåñòî. Ìèëëèîíû ñîëäàò íàõîäèëèñü â îêîïàõ, ãäå íå ñîáëþäàëèñü ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà ãèãèåíû è áûëà íåäîñòóïíà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.  òûëó òàêæå íå õâàòàëî âðà÷åé è ëåêàðñòâ âñå ëó÷øåå óõîäèëî íà ôðîíò. Ïî ìîðþ, æåëåçíûì è àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ì÷àëèñü êîíâîè, êîòîðûå âìåñòå ñ âîåííûì ãðóçàìè äîñòàâëÿëè è ðàçíîñ÷èêà áîëåçíè.

Ê êîíöó àïðåëÿ ãðèïï îõâàòèë Ôðàíöèþ, îòêóäà çà äâà ñ íåáîëüøèì ìåñÿöà ðàñïðîñòðàíèëñÿ ïî âñåé Åâðîïå. Èç-çà âîéíû ïðàâèòåëüñòâà çàïðåùàëè ãàçåòàì íàãíåòàòü ïàíèêó, ïîýòîìó âñëóõ î ýïèäåìèè ñòàëè ãîâîðèòü ëèøü êîãäà çàáîëåâàíèå äîñòèãëî íåéòðàëüíîé Èñïàíèè îòñþäà è íàçâàíèå. Äî êîíöà ëåòà âèðóñ äîñòèã Ñåâåðíîé Àôðèêè è Èíäèè, à çàòåì çàòèõ.

êîíöå àâãóñòà «èñïàíêà» äâèíóëàñü îáðàòíî îíà ïîðàçèëà ÷àñòü Àôðèêè, âåðíóëàñü â Åâðîïó, íà êîðàáëÿõ ïåðåïðàâèëàñü â ÑØÀ, à ê çèìå îõâàòèëà ïî÷òè âåñü ìèð, êðîìå Ìàäàãàñêàðà, Àâñòðàëèè è Íîâîé Êàëåäîíèè. È íà ýòîò ðàç âèðóñ íà÷àë óáèâàòü. Ñêîðîñòü ðàçâèòèÿ áîëåçíè ïóãàëà äàæå âèäàâøèõ ìíîãîå âðà÷åé: â ñ÷èòàííûå ÷àñû òåìïåðàòóðà ïîäíèìàëàñü äî ñîðîêà ãðàäóñîâ, íà÷èíàëèñü áîëè â ãîëîâå è ìûøöàõ, à çàòåì áîëåçíü äîáèðàëàñü äî ëåãêèõ, âûçûâàÿ ñèëüíåéøóþ ïíåâìîíèþ. Óæå íà âòîðîé-òðåòèé äåíü íåêîòîðûå ãèáëè îò îñòàíîâêè ñåðäöà, êîòîðîå íå ìîãëî ïîääåðæèâàòü ðàññòðîåííûé îðãàíèçì. Äðóãèå äåðæàëèñü äî äâóõ íåäåëü, ïîãèáàÿ óæå èç-çà ïíåâìîíèè.

Âñåãî çà äâà ãîäà èñïàíñêèé ãðèïï óíåñ â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå æèçíåé, ÷åì Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ

Î÷åâèäöû «èñïàíêè» îïèñûâàþò êàðòèíó, êîòîðîé ìîãóò ïîçàâèäîâàòü ñöåíàðèè ìíîãèõ ôèëüìîâ-êàòàñòðîô.  Èíäèè íåáîëüøèå ãîðîäà ïðåâðàùàëèñü â ïðèçðàêîâ, ãäå ïîãèáëî âñå íàñåëåíèå.  Âåëèêîáðèòàíèè â ðàçãàð âîéíû âñòàëè ìíîãèå çàâîäû, à â Äàíèè è Øâåöèè íà íåêîòîðîå âðåìÿ ïåðåñòàëè ðàáîòàòü òåëåãðàô è òåëåôîí ïðîñòî èç-çà òîãî, ÷òî íåêîìó áûëî ðàáîòàòü. Ñî ñáîÿìè ðàáîòàëè æåëåçíûå äîðîãè ìàøèíèñòû íåêîòîðûõ ïîåçäîâ óìèðàëè â ïóòè.

Ïîïûòêè ñîçäàòü âàêöèíó íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì, íå áûëî è ñðåäñòâ, ÷òîá ïîääåðæàòü áîëüíîãî, îñëàáèâ ñèìïòîìû èíôåêöèè è äàâ îðãàíèçìó ñàìîìó ñïðàâèòüñÿ ñ âèðóñîì. Îáùåñòâî ïûòàëîñü çàùèòèòüñÿ îðãàíèçàöèîííûìè ìåðàìè: áûëè îòìåíåíû âñå ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, ìàãàçèíû íà÷àëè òîðãîâàòü «÷åðåç îêîøêî», â êîòîðîå êëèåíò ïðîñîâûâàë äåíüãè è ïîëó÷àë òîâàð, à â íåáîëüøèõ àìåðèêàíñêèõ ãîðîäêàõ ñëó÷àéíîãî ïðîõîæåãî ìîãëè è ïðèñòðåëèòü, åñëè ïàòðóëþ èç ñîçíàòåëüíûõ ãðàæäàí êàçàëîñü, ÷òî îí ïîõîæ íà áîëüíîãî.

Ýïèäåìèÿ «èñïàíêè» ïðîäåðæàëàñü äî êîíöà 1919 ãîäà, ïðè÷åì òðåòüÿ åå âîëíà íå òðîíóëà ëèøü áðàçèëüñêèé îñòðîâ Ìàðàæî â óñòüå ðåêè Àìàçîíêè. Âèðóñ çàðàçèë áîëåå ÷åòâåðòè íàñåëåíèÿ ïëàíåòû, à ñìåðòíîñòü ïî ðàçíûì îöåíêàì ñîñòàâèëà îò 50 äî 100 ìèëëèîíîâ òî åñòü 2,5-5% âñåãî òîãäàøíåãî íàñåëåíèÿ ïëàíåòû.

Ïîáåæäåííûé ìîíñòð. Íàòóðàëüíàÿ îñïà

Îñïà, ñåé÷àñ óæå îòñóòñòâóåò â ïðèðîäå ýòî ïåðâîå çàáîëåâàíèå, ïîëíîñòüþ ïîáåæäåííîå ÷åëîâåêîì. Âïåðâûå ýïèäåìèè îñïû áûëè ïîäðîáíî îïèñàíû íà Áëèæíåì âîñòîêå â IV âåêå áîëåçíü ïðîêàòèëàñü ïî Êèòàþ, çàòåì ïîÿâèëàñü â Êîðåå, à â 737 ãîäó ýïèäåìèÿ ïîòðÿñëà ßïîíèþ, ãäå ïî íåêîòîðûì èñòî÷íèêàì ïîãèáëî äî òðåòè íàñåëåíèÿ. Òîãäà æå âèðóñ íà÷àë ïðîíèêàòü â Åâðîïó.

Îñïà â ñ÷èòàííûå äíè îáåçîáðàæèâàåò ñâîåãî íîñèòåëÿ, ïîêðûâàÿ òåëî ìíîæåñòâîì ÿçâ. Çàðàçèòüñÿ ïðè ýòîì ìîæíî íå òîëüêî âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì, íî è ÷åðåç îäåæäó, ïîñòåëüíîå áåëüå, ïîñóäó, íà êîòîðûå âîçáóäèòåëü ïîïàäàë èç ÿçâ.  ñðåäíåâåêîâîé Åâðîïå îñïà â êàêîé-òî ìîìåíò ñòàëà ïî÷òè ïîñòîÿííûì ñïóòíèêîì ÷åëîâåêà. Íåêîòîðûå âðà÷è óòâåðæäàëè, ÷òî åé äîëæåí ïåðåáîëåòü êàæäûé, à ïîëèöåéñêèå îòñóòñòâèå ñëåäîâ îñïû óêàçûâàëè êàê îñîáóþ ïðèìåòó ïðè ðîçûñêå ïîäîçðåâàåìîãî. Îò îñïû óìèðàë êàæäûé âîñüìîé çàðàçèâøèéñÿ, à ñðåäè äåòåé ñìåðòíîñòü äîñòèãàëà 30%.  «ñïîêîéíûå» ãîäû áîëåçíü óíîñèëà îò 800 òûñÿ÷ äî ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ æèçíåé, íå ùàäÿ ïðè ýòîì è âûçäîðîâåâøèõ ïîìèìî øðàìîâ îò ÿçâ, êîòîðûå îñòàâàëèñü íà âñþ æèçíü, çàðàçà íåðåäêî ïðèâîäèëà ê ñëåïîòå.

Îñïà îäíî èç ñàìûõ «óðîäëèâûõ» çàáîëåâàíèé, èçâåñòíûõ ÷åëîâå÷åñòâó

Åùå óæàñíåé îêàçàëàñü ýïèäåìèÿ îñïû â Àìåðèêå, êóäà âèðóñ ïîïàë ñ êîëîíèçàòîðàìè. Åñëè èììóíèòåò åâðîïåéöåâ áûë õîòü êàê-òî çíàêîì ñ çàáîëåâàíèåì, òî äëÿ èíäåéöåâ íîâûé âèðóñ îêàçàëñÿ ñìåðòåëüíî îïàñíûì ñþðïðèçîì â íåêîòîðûõ ïëåìåíàõ îò îñïû ãèáëè äî 80-90% çàðàçèâøèõñÿ. Ïî ñóòè åâðîïåéöû ïðèìåíèëè ñâîåîáðàçíîå áèîëîãè÷åñêîå îðóæèå îñïà, à òàêæå äðóãèå áîëåçíè, âðîäå ìàëÿðèè, òèôà è êîðè, øëè âïåðåäè çàâîåâàòåëåé, óíè÷òîæàÿ öåëûå äåðåâíè è îñëàáëÿÿ èíäåéöåâ.  ðàçâèòîé èìïåðèè èíêîâ îñïà óáèëà íå ìåíåå 200 òûñÿ÷ èç øåñòèìèëëèîííîãî íàñåëåíèÿ, îñëàáèâ èìïåðèþ íàñòîëüêî, ÷òî èñïàíöû ñìîãëè çàâîåâàòü åå íåáîëüøèì îòðÿäîì.

Ïåðâûå ïîïûòêè ëå÷èòü îñïó ïðåäïðèíèìàëèñü â Èíäèè è Êèòàå åùå â VIII-X âåêàõ âðà÷è èñêàëè áîëüíîãî, ó êîòîðîãî îñïà ïðîòåêàëà â ñëàáîé ôîðìå, à çàòåì çàðàæàëè «îñëàáëåííûì» âèðóñîì çäîðîâûõ.  Åâðîïå ýòîò ñïîñîá îïðîáîâàëè â íà÷àëå XVIII âåêà, íî ïîëó÷èëè ñïîðíûå ðåçóëüòàòû îñòàâàëñÿ íåáîëüøîé ïðîöåíò ëþäåé, êîòîðûõ ïðèâèâêà, íàîáîðîò, çàðàæàëà è äàæå óáèâàëà. Îíè ñòàíîâèëèñü ðàçíîñ÷èêàìè áîëåçíè, òàê ÷òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿ ëå÷åíèå ñàìî ïðèâîäèëî êî âñïûøêàì ýïèäåìèè.

Íàñòîÿùàÿ âàêöèíà áûëà îòêðûòà â êîíöå òîãî æå âåêà, êîãäà àíãëèéñêèé âðà÷ Ýäâàðä Äæåííåð íà÷àë ïðèâèâàòü ïàöèåíòàì âàêöèíó êîðîâüåé îñïû. Ýòîò âèðóñ áûë íåîïàñåí äëÿ ÷åëîâåêà, íî âûçûâàë èììóíèòåò îò «íàñòîÿùåé» îñïû. Ëåêàðñòâî îêàçàëîñü ñðàâíèòåëüíî äåøåâî â ïðîèçâîäñòâå è ïðèìåíåíèè, ñòàâ ïîïóëÿðíûì â Åâðîïå. Íî è âèðóñ íå ñîáèðàëñÿ ñäàâàòüñÿ áåç áîÿ. Âàêöèíà íåðåäêî îêàçûâàëàñü íåêà÷åñòâåííîé, ïëþñ íå ñðàçó íàó÷èëèñü äåëàòü ïîâòîðíóþ âàêöèíàöèþ ÷åðåç íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò. Ïîñëåäíèé ñåðüåçíûé óäàð îñïà íàíåñëà â 1871-73 ãîäàõ, êîãäà ñìåðòíîñòü â Åâðîïå ïîäíÿëàñü äî òîãî æå óðîâíÿ, ÷òî è âåêîì ðàíåå.

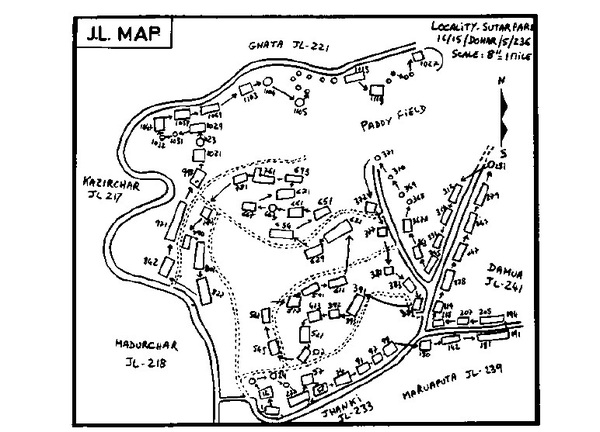

Ëèêâèäàöèÿ îñïû â 1970-å ãîäû ÷åì-òî áûëà ïîõîæà íà íàñòîÿùóþ âîéíó äëÿ êàæäîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ðèñîâàëñÿ ïëàí, ÷òîáû ãðóïïû âàêöèíàöèè íå ïðîïóñòèëè íè îäèí äîì è íè îäíîãî ïðîõîæåãî

Êî âòîðîé ïîëîâèíå XX âåêà îñïó óäàëîñü âûòåñíèòü èç ðàçâèòûõ ñòðàí. Áîëåòü ïðîäîëæèëè òîëüêî â Àçèè, Àôðèêå è Þæíîé Àìåðèêå, îòêóäà âèðóñ ðåãóëÿðíî ïûòàëñÿ ïðîðâàòüñÿ îáðàòíî. Äëÿ îêîí÷àòåëüíîé ïîáåäû â 1967 ãîäó Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòàðòîâàëà áåñïðåöåäåíòíóþ ïðîãðàììó öåíîé â 1,2 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ (â öåíàõ 2010 ãîäà), öåëüþ êîòîðîé ñòàëà âàêöèíàöèÿ ìèíèìóì 80% íàñåëåíèÿ ïðîáëåìíûõ ñòðàí èìåííî òàêîé óðîâåíü ñ÷èòàëñÿ äîñòàòî÷íûì äëÿ îñòàíîâêè ðàñïðîñòðàíåíèå âèðóñà.

Ïðîãðàììà çàòÿíóëàñü ïî÷òè íà äåñÿòü ëåò, íî çàêîí÷èëàñü óñïåõîì ïîñëåäíèé áîëüíîé îñïîé áûë çàðåãèñòðèðîâàí â 1977 ãîäó â Ñîìàëè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñïà íå ñóùåñòâóåò â ïðèðîäå îáðàçöû âèðóñà õðàíÿòñÿ ëèøü â äâóõ ëàáîðàòîðèÿõ â ÑØÀ è Ðîññèè.

×åðíûé óáèéöà. Ýïèäåìèÿ ÷óìû 1346-53 ãîäîâ

Ñ 1312 ãîäà íà Çåìëå íà÷àëñÿ ìàëûé ëåäíèêîâûé ïåðèîä òåìïåðàòóðà ðåçêî óïàëà, à äîæäè è çàìîðîçêè óíè÷òîæàëè óðîæàé çà óðîæàåì, âûçâàâ æóòêèé ãîëîä â Åâðîïå. Íó à â 1346 ãîäó ïðèøëà åùå îäíà íàïàñòü ñòðàøíàÿ áîëåçíü. Êîæà ïîäõâàòèâøèõ çàðàçó íà÷èíàëà ïîêðûâàòüñÿ «áóáîíàìè» âîñïàëèâøèìèñÿ è ðàñïóõøèìè äî îãðîìíûõ ðàçìåðîâ ëèìôîóçëàìè. Áîëüíûå áèëèñü â æóòêîé ëèõîðàäêå, à ìíîãèå êàøëÿëè êðîâüþ ýòî çíà÷èëî, ÷òî áîëåçíü äîøëà äî ëåãêèõ. Øàíñû âûçäîðîâåòü áûëè ìèíèìàëüíû ïî ñîâðåìåííûì ïîäñ÷åòàì ñìåðòíîñòü ñîñòàâëÿëà áîëåå 90%.

Ïîçæå èñòîðèêè íàçîâóò ýòó áîëåçíü «×åðíîé ñìåðòüþ» âåðîÿòíî, èç-çà êîëè÷åñòâà ïîãèáøèõ (ñëîâîì «÷åðíàÿ» ïðè ïåðåâîäå çàìåíèëè «ìíîãî ëþäåé»). Íà ñàìîì æå äåëå ðå÷ü èäåò î èçâåñòíîé ìíîãèì ÷óìå.

«×åðíàÿ ñìåðòü» íå åäèíñòâåííàÿ êðóïíàÿ ýïèäåìèÿ â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà.  VI âåêå ñëó÷èëàñü «Þñòèíèàíîâà ÷óìà», îò êîòîðîé áîëüøå âñåãî ïîñòðàäàëà Âèçàíòèÿ, à â XIX âåêå ýïèäåìèÿ ïîðàçèëà Êèòàé è Èíäèþ. Ìåíåå çíà÷èòåëüíûå âñïûøêè â òîé æå Åâðîïå ôèêñèðîâàëèñü ïî÷òè êàæäûé âåê

Ïðèðîäíûì íîñèòåëåì ÷óìíîé ïàëî÷êè ÿâëÿþòñÿ ãðûçóíû. Ïî íàèáîëåå ïîïóëÿðíîé òåîðèè, ýïèäåìèÿ ÷óìû íà÷àëàñü îêîëî 1320 ãîäà íåïîäàëåêó îò íûíåøíåé ãðàíèöû Êèòàÿ è Ìîíãîëèè ïëîõîé êëèìàò è ãîëîä âûãíàëè ãðûçóíîâ èç èõ òðàäèöèîííûõ ìåñò ïðîæèâàíèÿ, çàñòàâèâ èñêàòü åäó âîçëå ëþäñêèõ æèëèù. Áëîõè, ïðîæèâàâøèå íà ãðûçóíàõ, ñòàëè âñå ÷àùå êóñàòü ëþäåé è òàê áàêòåðèÿ ñòàëà çàðàæàòü ëþäåé. Íà òåëàõ, â ñêëàäêàõ îäåæäû è â ãðóçàõ òîðãîâöåâ ìàëåíüêèå ðàçíîñ÷èêè ñòàëè ïóòåøåñòâîâàòü îò ïîñåëåíèÿ ê ïîñåëåíèþ, ðàçíîñÿ áîëåçíü âñå äàëüøå.

1331 ãîäó ÷óìà äîøëà äî êèòàéñêîé ïðîâèíöèè Õýíàíü, ãäå ïîãóáèëà 90% íàñåëåíèÿ. Çàáîëåâàíèå ïðîäîëæèëî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïî òåððèòîðèè Êèòàÿ è Èíäèè, à â 1346 ãîäó òîðãîâûå êîðàáëè ïðèíåñëè ÷óìó â Êðûì.  îäíîì èç èñòî÷íèêîâ ãîâîðèòñÿ, ÷òî âî âðåìÿ îñàäû ãåíóýçñêîé êðåïîñòè íà ìåñòå íûíåøíåé Ôåîäîñèè îðäûíñêèé õàí Äæàíèáåê ïðèìåíèë íå÷òî âðîäå áèîëîãè÷åñêîãî îðóæèÿ, ñ ïîìîùüþ êàòàïóëüò çàáðîñèâ çàðàæåííûå òðóïû íà òåððèòîðèþ ïîñåëåíèÿ. Âïðî÷åì, ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò ýòó èñòîðèþ ìàëîðåàëüíîé.

Êîðàáëè íàäîëãî ñòàëè ãëàâíûì ðàçíîñ÷èêîì áîëåçíè òîðãîâûå ñóäà, íà êîòîðûõ â æèâûõ îñòàâàëèñü äåñÿòêè ÷åëîâåê, îñòàíàâëèâàëèñü â ïåðâûõ ïîïàâøèõñÿ ïîðòàõ. Òàê âåñíîé 1347 ãîäà ÷óìà äîáðàëàñü äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ãäå óáèëà äî 90% æèòåëåé. Îòòóäà áîëåçíü ïîøëà â Àëåêñàíäðèþ è äàëüøå â Àôðèêó, à òàêæå íà òåððèòîðèþ ñîâðåìåííîé Èòàëèè, äîáðàâøèñü ê ÿíâàðþ äî Âåíåöèè çäåñü âëàñòè âïåðâûå ïîïûòàëèñü äàòü ÷óìå îòïîð, çàïðåòèâ ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, îðãàíèçîâàâ êàðàíòèííûå çîíû äëÿ çàðàæåííûõ è çàõîðîíåíèå òðóïîâ. Íî äàæå òàêèå ìåðû íå ïîìîãëè ñïàñòè íàñåëåíèå â Âåíåöèè óìåðëî äî 60% æèòåëåé.

1348 ãîäó ÷óìà ðàñïðîñòðàíèëàñü âî Ôðàíöèþ è Àíãëèþ. Ëþáîïûòíî, ÷òî áîëåçíü äîëãîå âðåìÿ íå òðîãàëà Øîòëàíäèþ íî ïðîñëûøàâ î ñòðàäàíèÿõ ñâîèõ äàâíèõ ïðîòèâíèêîâ, øîòëàíäöû íå óäåðæàëèñü è óñòðîèëè íàáåã íà àíãëè÷àí. Âîéñêî áûëî ðàçáèòî, à âåðíóâøèåñÿ íàçàä ñîëäàòû ïðèíåñëè áîëåçíü â ñâîè äîìà. Ê 1353 ãîäó ÷óìà ïðîøëà ïî÷òè ïî çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè Åâðîïû, Àôðèêè è Áëèæíåãî âîñòîêà, à çàòåì îòñòóïèëà. Íî äî êîíöà âåêà ñëó÷èëîñü åùå íåñêîëüêî áîëåå ñëàáûõ âñïûøåê ýïèäåìèè.

Ìåäèêè XIV âåêà îêàçàëèñü áåñïîìîùíû ïåðåä ÷óìîé. Âðà÷è ðåêîìåíäîâàëè íîñèòü íà øåå «îæåðåëüå» èç ôåêàëèé (îòïóãèâàåò áîëåçíü), ðàçáðàñûâàëè ïî óëèöàì ìåðòâûõ ñîáàê (îïÿòü æå, çàïàõ äîëæåí îòïóãíóòü áîëåçíü), ïðèãîíÿëè â ãîðîäà ñòàäà ëîøàäåé (èõ äûõàíèå äîëæíî î÷èñòèòü àòìîñôåðó). Çàðàçó èç áîëüíûõ ïûòàëèñü âûòÿíóòü ñ ïîìîùüþ ìàãíèòîâ, à èíîãäà áóáîíû íà òåëå âñêðûâàëè è ïðèæèãàëè ðàñêàëåííîé êî÷åðãîé, ÷òî çà÷àñòóþ êîí÷àëîñü ñìåðòüþ îò áîëåâîãî øîêà. Åäèíñòâåííûì ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì ïðîòèâ ëåêàðñòâà áûëî áåãñòâî ïîäàëüøå îò çàðàæåííûõ ðàéîíîâ è áóäó÷è ëþäüìè îáðàçîâàííûìè, ìíîãèå âðà÷è îäíèìè èç ïåðâûõ ïîêèíóëè ñâîè ïîñòû.

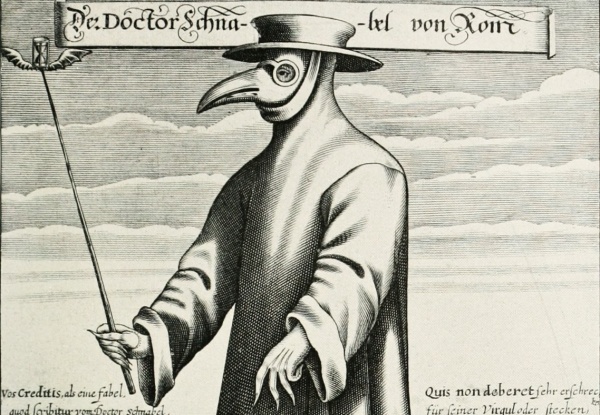

Íà èõ ìåñòî ïðèøëè òàê íàçûâàåìûå «÷óìíûå äîêòîðà». Îáû÷íî ýòî áûëè ïîñðåäñòâåííûå ìåäèêè, íåäàâíèå ñòóäåíòû, à òàêæå ïðîñòî øàðëàòàíû, êîòîðûõ âëàñòè çàìàíèâàëè áîëüøèé çàðïëàòîé (êñòàòè, èõ ýôôåêòèâíîñòü îñòàâàëàñü òàêîé æå, êàê ó îáû÷íûõ âðà÷åé ïðèìåðíî íèêàêîé). Íå æåëàÿ ïîãèáíóòü, ÷óìíûå äîêòîðà îáëà÷àëèñü â çàùèòíûå êîñòþìû, ìàêñèìàëüíî çàêðûâàâøèå òåëî êñòàòè, ýòî äåéñòâèòåëüíî íåìíîãî ïîìîãàëî îò áëîõ, ïåðåíîñèâøèõ çàðàçó.  êàêîé-òî ìîìåíò (ñêîðåå âñåãî, óæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ «×åðíîé ñìåðòè») ïîÿâèëñÿ åäèíûé ñòàíäàðò îäåæäû, êîòîðûé ïî÷òè êàæäûé íàâåðíÿêà âèäåë â ôèëüìàõ è èãðàõ äëèííûé ïëàù, øèðîêîïîëàÿ øëÿïà è ìàñêà â âèäå ïòè÷üåãî êëþâà, êóäà ïîìåùàëèñü àðîìàòíûå òðàâû, «îòïóãèâàâøèå» áîëåçíü.

×óìíîé äîêòîð íà ãðàâþðå Ïîëÿ Ôþðñòà, íàïèñàííîé â 1656 ãîäó

×óìíûå äîêòîðà áûëè íå åäèíñòâåííûìè íåîáû÷íûìè ïåðñîíàæàìè, ðîæäåííûìè ýïèäåìèåé. Ïîÿâèëèñü ñåêòû ðåëèãèîçíûõ ôàíàòèêîâ ôëàãåëëàíòîâ è áüÿíîê. Ïåðâûå ñ÷èòàëè, ÷òî ïîáåäèòü ÷óìó ìîæíî ëèøü ñ ïîìîùüþ ñàìîèñòÿçàíèÿ, ïî ìíåíèþ âòîðûõ, äëÿ ýòîãî áûëî äîñòàòî÷íî íîñèòü áåëûå îäåæäû, ìîëèòüñÿ è ïîñòèòüñÿ. Ïðåäñòàâèòåëè îáåèõ ñåêò ïóòåøåñòâîâàëè èç ãîðîäà â ãîðîä, óñòðàèâàÿ ìàññîâûå øåñòâèÿ, ÷òî òîëüêî ïîìîãàëî ðàçíîñèòü çàðàçó.  èòîãå ôëàãåëëàíòîâ ñåðüåçíî îãðàíè÷èëè â ïðàâàõ, à áüÿíîê çàïðåòèëè, äëÿ ãàðàíòèè ñïàëèâ íåñêîëüêèõ ïðåäâîäèòåëåé íà êîñòðàõ. Ñàìûì æå íåîáû÷íûì ÿâëåíèåì áûëà õîðåîìàíèÿ, êîãäà ëþäè ñáèâàëèñü â áîëüøèå òîëïû è íà÷èíàëè êîð÷èòüñÿ â äèêîì òàíöå, îñòàíàâëèâàÿñü ëèøü ïîñëå ïîëíîãî èçíåìîæåíèÿ. Íàó÷íîãî îáúÿñíåíèÿ õîðåîìàíèè íå ñóùåñòâóåò, íî ñêîðåå âñåãî ðå÷ü èäåò î ìàññîâîì ïñèõîçå, âûçâàííîì ñòðàõîì ïåðåä áîëåçíüþ.

Ñàìûå îñòîðîæíûå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî «×åðíàÿ ÷óìà» óíåñëà íå ìåíåå 60 ìèëëèîíîâ æèçíåé òî åñòü ÷åòâåðòü (!) âñåãî íàñåëåíèÿ Çåìëè. Åâðîïà ëèøèëàñü ïðèìåðíî òðåòè íàñåëåíèÿ (äî 25 ìèëëèîíîâ ïîãèáøèõ), à â ñòðàíàõ âðîäå Íîðâåãèè è Èñëàíäèè âûæèëî ëèøü 30% ëþäåé. Ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ ýïèäåìèè îùóùàëèñü åùå íåñêîëüêî ñîòåí ëåò. «×åðíàÿ ñìåðòü» äàæå èçìåíèëà ãåíåòè÷åñêèé ñîñòàâ ÷åëîâå÷åñòâà ñòàëà ÷àùå âñòðå÷àòüñÿ ïåðâàÿ ãðóïïà êðîâè, âëàäåëüöû êîòîðîé ìåíüøå áîëåëè ÷óìîé.

Îòêðûòèå àíòèáèîòèêîâ è ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ âàêöèíàöèè, êàçàëîñü áû, íàäåæíî îãðàäèëî ÷åëîâå÷åñòâî îò ýïèäåìèé, ïîäîáíûõ îïèñàííûì âûøå. Íî ðàññëàáëÿòüñÿ ðàíî. Ñìåðòíîñòü îò ãåìîððàãè÷åñêîé ëèõîðàäêè Ýáîëà, âèðóñ êîòîðîé áûë îòêðûò ñîâñåì íåäàâíî â 1976 ãîäó äîñòèãàåò 80-90%, à íè îäíî ëåêàðñòâî îò íåå ïîêà íå ïðîøëî êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ. Ê ñ÷àñòüþ, âèðó?