Ветряная оспа и вич

2018-01-09

- Источник

- Проявления

- Осложнения

- Вакцины

Ветряная оспа (варицелла, ветрянка) является острым и очень заразным заболеванием. Оно вызвано первичной инфекцией вирусом ветряной оспы. Вспышки ветряной оспы возникают во всём мире, и при отсутствии программы вакцинации затрагивают большую часть населения к середине молодого возраста.

Когда возникла ветряная оспа?

Ветряная оспа была известна с древних времён. В течении некоторого времени она считалась лёгким течением натуральной оспы и только в 1772 году она была выделена в отдельное заболевание. А в 1909 году было установлено, что ветряная оспа и опоясывающий лишай имеют одного и того же возбудителя, что впоследствии было подтверждено лабораторными исследованиями. Последующее изучение особенностей вируса привело к разработке живой аттенуированной вакцины против ветряной оспы в Японии в 1970-х годах. Вакцина была лицензирована для использования в Соединенных Штатах в марте 1995 года.

Чем вызывается ветряная оспа и как можно заразиться?

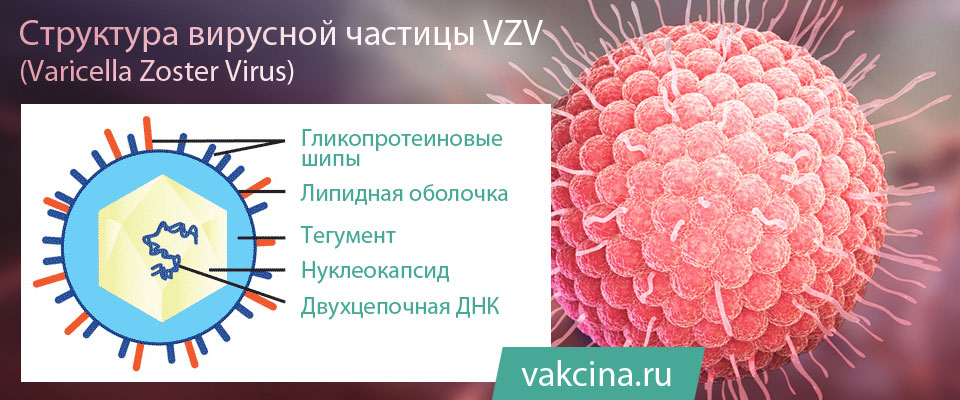

Varicella zoster virus (VZV) – это вирус, который является возбудителем ветряной оспы и принадлежит к семейству герпесвирусов. Как и другие вирусы этой группы, он обладает способностью сохраняться в организме после первичной инфекции.

После того, как человек переболел ветрянкой, VZV не покидает его организм, а сохраняется в сенсорных нервных ганглиях.

Таким образом, первичная инфекция VZV приводит к ветряной оспе, а опоясывающий герпес является результатом реактивации скрытой инфекции этого вируса, которая обусловлена снижением иммунитета вследствии различных обстоятельств (переохлаждение, стрессы и др.) либо сопутствующими заболеваниями, которые сопровождаются иммунодефицитом (злокачественные заболевания крови, ВИЧ и т. д.). За наличие этого свойства вирус ветряной оспы и относится к группе возбудителей медленных инфекций. Стоит отметить, что вирус ветряной оспы и сам имеет иммунодепрессивное свойство.

Считается, что VZV имеет короткое время выживания в окружающей среде. Все герпесвирусы чувствительны к химическому и физическому воздействию, в том числе к высокой температуре.

Источником инфекции является человек больной ветряной оспой или опоясывающим герпесом. Вирус содержится на слизистых оболочках и в элементах сыпи. Заразным больной считается с момента появления сыпи до образования корочек (обычно до 5 дня с момента последних высыпаний).

Вирус ветряной оспы обладает высокой контагиозностью, то есть с очень большой вероятностью передаётся через респираторные капли или прямой контакт с характерными поражениями кожи инфицированного человека. С этим связан тот факт, что большая часть населения заболевает уже в детском возрасте.

На возраст до 14 лет приходится 80-90 % случаев. Также для ветряной оспы характерна высокая восприимчивость (90-95 %).

Большинство стран имеют тенденцию к более высокому уровню заболеваемости в городских населённых пунктах (700-900 на 100 000 населения) и значительно меньшему в сельских регионах. Эпидемиология заболевания отличается в разных климатических зонах, например, существенная разница наблюдается в умеренном и тропическом климатах. Причины этих различий плохо изучены и могут относиться к свойствам вируса (которые, как известно, чувствительны к теплу), климату, плотности населения и риску воздействия (например, посещение в детском саду или школе или число братьев и сестёр в семье).

Почему так актуальна ветряная оспа в современном мире?

Относительно нетяжёлое течение и невысокая летальность долгое время были причиной предельно спокойного отношения к этой инфекции.

Однако, на данный момент, как результат многочисленных исследований, было установлено, что возбудитель может поражать не только нервную систему, кожу и слизистые, но и лёгкие, пищеварительный тракт, мочеполовую систему.

Вирус оказывает неблагоприятное влияние на плод, при возникновении заболевания у беременных женщин. При этом стоит помнить, что мать может передать инфекцию плоду, если она больна ветряной оспой или опоясывающим герпесом (вирус способен проникать через плаценту на протяжении всей беременности).

Какие проявления ветряной оспы (ветрянки)?

Вирус ветряной оспы проникает через дыхательные пути и конъюнктиву. Считается, что вирус размножается в слизистой носоглотки и региональных лимфатических узлах.

Первичное попадание вируса в кровь возникает через несколько дней после заражения и способствует попаданию вируса в эпителиальные клетки кожи, где и происходит дальнейшее размножение вируса и соответствующие кожные изменения.

Затем происходит вторичное попадание в кровь. Следует помнить, что поражаться может не только эпителий кожи, но и слизистые желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовая система. Учитывая то, что вирус является тропным к нервной ткани в нервных узлах, корешках чувствительных нервов и спинном мозге могут развиваться дегенеративные и некротические изменения.

Инкубационный период. Период от попадания вируса в организм до начала клинических проявлений составляет от 5 до 21 дня после воздействия, чаще 1-2 недели. Инкубационный период может быть более долгим у пациентов с ослабленным иммунитетом.

У инфицированных людей может быть мягкий продромальный период, который предшествует наступлению сыпи. У взрослых это может быть от 1 до 2 дней лихорадки и недомогания, но у детей чаще всего сыпь является первым признаком заболевания.

Начало чаще всего острое. Лихорадка длиться 2-7 дней, при тяжёлом течении дольше. Больные жалуются на возникновение зудящей сыпи, ломоту в теле, снижение аппетита, нарушение сна, головную боль. Могут наблюдаться тошнота и рвота.

Первые элементы сыпи появляются на лице и туловище, а затем на волосистой части головы и конечностях; наибольшая концентрация поражений находится на туловище с появлением подсыпаний в течении 4-6 дней. При этом элементы сыпи присутствуют на нескольких стадиях развития (например, покраснения и папулы могут наблюдаться одновременно и в той же области, что и везикулы и корочки).

Сыпь также может возникать на слизистых оболочках ротоглотки, дыхательных путей, влагалища, конъюнктивы и роговицы.

Элементы сыпи обычно имеют диаметр от 1 до 4 мм. Везикулы (пузырьки) являются поверхностными, однокамерными и содержат прозрачную жидкость, окружены красным ободком. Со временем они подсыхают и превращаются в корочки, после отторжения которых остается временная пигментация и изредка маленькие рубчики.

Количество элементов сыпи колеблется от единичных до множественных. Везикулы могут разорваться или загноиться до того, как они высохнут и приобретут вид корочек. Высыпания сопровождаются выраженным зудом.

У 20-25 % больных высыпания могут возникать на слизистых рта, дёснах. Обычно они быстро вскрываются, образуют эрозии и сопровождаются болезненностью, жжением и повышенным слюноотделением.

Около 2-5 % заболевших имеют элементы сыпи на коньюнктивах.

Также при ветряной оспе, как правило, увеличиваются лимфатические узлы (подчелюстные, шейные, подмышечные, паховые).

Восстановление от первичной инфекции ветряной оспы обычно приводит к пожизненному иммунитету. Но в последнее время всё чаще наблюдаются случаи повторного заболевания ветряной оспой. Это не является обычным явлением для здорового человека, и чаще всего происходит у лиц с ослабленным иммунитетом.

Какие осложнения могут возникнуть при ветряной оспе?

Болезнь обычно имеет нетяжёлое течение, но могут возникать осложнения, включая бактериальные инфекции (например, бактериальные кожные поражения, пневмония) и неврологические (например, энцефалит, менингит, миелит), которые могут закончиться летальным исходом.

Вторичные бактериальные инфекции кожных покровов, которые вызваны стрептококком или стафилококком, являются наиболее распространённой причиной госпитализации и амбулаторных медицинских визитов. Вторичная инфекция стрептококками инвазивной группы А может вызвать абсцессы и флегмоны.

Пневмония после ветряной оспы обычно является вирусной, но может быть и бактериальной. Вторичная бактериальная пневмония чаще встречается у детей моложе 1 года. Она характеризуется нарастанием температуры до 40⁰С, нарастанием бледности и цианоза кожи, появлением загрудинного сухого кашля и одышки. Больные могут принимать вынужденное положение в постели.

Поражение центральной нервной системы при ветряной оспе варьируются от асептического менингита до энцефалита. Вовлечение мозжечка с последующей мозжечковой атаксией является наиболее распространенным проявлением нарушений центральной нервной системы, но, как правило, имеет положительный исход.

Энцефалит – одно из самых опасных осложнений ветряной оспы (10-20 % заболевших имеют летальный исход). Проявляется это осложнение головной болью, тошнотой, рвотой, судорогами и часто приводит к коме. Диффузное вовлечение головного мозга чаще встречается у взрослых, чем у детей. Вместе с энцефалитом или самостоятельно может возникнуть ветряночный менингит.

Редкими осложнениями ветряной оспы являются синдром Гийена-Барре, тромбоцитопения, геморрагическая и буллёзная ветряная оспа, гломерулонефрит, миокардит, артрит, орхит, увеит, ирит и гепатит.

После заражения вирус остается скрытым в нервных клетках и может быть реактивирован, вызывая вторичную инфекцию — опоясывающий герпес. Обычно это происходит у взрослых в возрасте старше 50 лет или при ослаблении иммунитета и связано с болезненной сыпью, которая может привести к постоянному повреждению нервов.

Что такое опоясывающий герпес?

Опоясывающий герпес (herpes zoster, опоясывающий лишай) возникает у людей, как проявление реактивации латентной инфекции, вызванной вирусом, который находился в нервных ганглиях, после перенесённой ветряной оспы. Локализация последующих высыпаний будет зависеть от того, в каком нервном узле находился вирус (VZV) в латентном (спящем) состоянии.

Локализация сыпи при поражении узла тройничного нерва – на волосистой части головы, в области лба, носа, глаз, нижней челюсти, нёба, языка; при наличии вируса в спинальных ганлиях — на шее, туловище, верхних и нижних конечностях.

Особенностями сыпи при опоясывающем герпесе являются:

- везикулы располагаются на коже группами вдоль соответствующего нерва,

- начинается заболевание чаще всего с болевых ощущений, после чего следует покраснение и соответствующие высыпания,

- со временем боль становится всё меньше и меньше,

- процесс всегда односторонний,

- обычно высыпания сопровождаются повышением температуры, недомоганием, слабостью.

Какие существуют методы диагностики ветряной оспы?

Обычно диагноз ставится на основании клинической картины и объективного осмотра больного.

Для подтверждения диагноза лабораторными методами берут кровь, спинномозговую жидкость, а также содержимое пузырьков и пустул. Как ориентированный метод проводят микроскопию.

В современной практике используются серологические методы диагностики (ИФА, РСК, РНГА, РИА). При этом кровь берут дважды: в начале заболевания и в период реконвалесценции. Реакция считается положительной, если титр антител вырос в 4 раза и более.

Стоит заметить, что наиболее часто используются ИФА и ПЦР. Также существует метод культивирования вируса, но в связи с трудоёмкостью и большими затратами, сейчас не используется.

Как лечить ветряную оспу?

Пациентов с неосложненным течением чаще всего лечат в домашних условиях. Элементы сыпи обрабатывают концентрированным раствором перманганата калия. Кислород, который выделяется вследствии этого, предотвращает присоединение вторичной инфекции, а также снижает зуд. При небольшом количестве высыпаний можно использовать бриллиантовый зеленый.

Только при тяжелых или осложненных вариантах необходимо лечение, которое направлено на возбудителя. Это препараты ацикловир, валацикловир, фамцикловир, принимать которые можно только после консультации врача-инфекциониста или семейного доктора. Противовирусное лечение является обязательным при опоясывающем герпесе. Также возможно локальное применение мазей ацикловира.

При выраженном зуде заболевшим ветряной оспой необходимо принимать антигистаминные препараты. При сильных болях у пациентов с опоясывающим герпесом – анальгетики. Если имеет место высокая температура и сильная интоксикация показана дезинтоксикационная терапия (внутривенное введение определенных растворов). Лицам, у которых снижен уровень иммунитета, показан иммуноглобулин.

Как предупредить заболевание ветряной оспой?

Ветряная оспа может быть предотвращена с помощью вакцинации. Специфическая профилактика проводится живыми вакцинами из ослабленного вируса ветряной оспы (например, бельгийская вакцина «Варилрикс»). Особенно вакцинация рекомендована детям раннего возраста, а в США и лицам пожилого возраста с целью профилактики опоясывающего герпеса и постгерпетической невралгии.

При проведении клинических испытаний было установлено, что лица, которые были вакцинированы, либо не подвержены ветряной оспе, либо переносят её в очень лёгкой форме.

Вакцины против ветряной оспы

Необходима вакцинация тем категориям людей, которые имеют сниженный иммунитет и, как следствие, высокую возможность тяжелого и осложненного течения заболевания. К ним относятся следующие категории:

- лица имеющие злокачественными заболевания,

- ВИЧ-инфицированные,

- те группы людей, которые имеют тяжёлую хроническую патологию,

- пациенты, которые принимают глюкокортикостероиды.

Показана вакцинация:

- с профилактической целью, особенно рекомендована категориям повышеного риска:

— обычная вакцинация в возрасте 12-15 месяцев,

— обычная вторая доза в возрасте 4-6 лет. - для экстренной профилактики тех, кто не болел ветряной оспой и не был привит, но при этом контактирует с больными.

Минимальный интервал между дозами вакцины против ветряной оспы составляет 3 месяца для детей в возрасте до 13 лет.

Хотя однодозовые программы эффективны для профилактики тяжёлой болезни ветряной оспы, что подтверждается исследованием, проведенным в Австралии (она является одной из немногих стран, которые включили вакцинацию против ветряной оспы в рамках своей национальной программы иммунизации), данные свидетельствуют о том, что для прерывания передачи вируса требуется введение двух доз. Возникающие школьные вспышки и высокие показатели ветряной оспы, хотя обычно и не тяжёлые, побудили некоторые страны осуществить двухдозовый график вакцинации.

Вакцинация — самое эффективное медицинское вмешательство, когда либо изобретённое человеком

Использованные материалы

- https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/varicella.html — этиология, патогенез, клинические особенности, профилактика ветряной оспы

- https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/5_The_potential_impact_Varicella_vaccination_Low_Middle_Income_Countries_feasibility_modeling.pdf?ua=1&ua=1 – вакцинация при ветряной оспе

- https://www.who.int/immunization/diseases/varicella/en/ — о эпидемиологии ветряной оспы и опоясывающем герпесе

- https://www.who.int/bulletin/volumes/92/8/13-132142/en/ — исследования на тему эффективности вакцинации при ветряной оспе и опоясывающем герпесе в Австралии.

- https://www.who.int/immunization/position_papers/varicella_grad_effectiveness_2_doses.pdf?ua=1 — о эффективности вакцинации при ветряной оспе.

- https://www.who.int/wer/2014/wer8925.pdf?ua=1&ua=1 – эпидемиология, диагностика, лечение, некоторые позиции о вакцинации при ветряной оспе и опоясывающем герпесе.

- Возианова Ж. И. Инфекционные и паразитарные болезни: В 3 т. — К .: Здоровье, 2000. — Т. 1. — 904 с.

- Голубовская О. А. Инфекционные болезни. — М .: ВСВ «Медицина», 2012. — 728 с. + 12 с. цвет. вкл.

Автор: Анастасия Лишневская, врач-инфекционист

Источник: ММК Формед

Источник

Ветряная оспа (Varicella, в народе — ветрянка) — острая вирусная антропонозная инфекционная болезнь с аэрозольным механизмом передачи возбудителя. Характерна полиморфная макуло папулёзно-везикулёзная сыпь и лихорадка.

Коды по МКБ -10

В01. Ветряная оспа.

В01.0. Ветряная оспа с менингитом (G02.0).

В01.1. Ветряная оспа с энцефалитом (G05.1).

В01.2. Ветряная оспа с пневмонией (J17.1).

В01.8. Ветряная оспа с другими осложнениями.

В01.9. Ветряная оспа неосложнённая.

Причины (этиология) ветряной оспы

Возбудитель — вирус ветряной оспы Varicella zoster virus семейства Herpesviridae.

Размер вируса от 150 до 200 нм, он находится в ветряночных пузырьках в первые 3–4 дня болезни; после 7-го дня обнаружить вирус не удаётся. Геном имеет двуспиральную линейную молекулу ДНК, липидную оболочку. Вирус репродуцируется только в ядре инфицированных клеток человека. Установлена идентичность вируса, вызывающего опоясывающий герпес, и вируса ветряной оспы. В окружающей среде вирус неустойчив и быстро погибает, в капельках слизи, слюны вирус сохраняется не более 10–15 мин. Нагревание, солнечные лучи, УФ-излучение быстро инактивируют его.

Эпидемиология ветряной оспы

Источник вируса — больной от последнего дня инкубационного периода до 5-го дня после появления последних высыпаний. Основной путь передачи — воздушно-капельный. Вирус способен распространяться на расстояния до 20 м (через коридоры в соседние комнаты квартиры и даже с одного этажа на другой). Возможен вертикальный механизм передачи вируса через плаценту.

Восприимчивость к ветряной оспе очень высокая (минимум 90%), за исключением детей первых 3 мес жизни, у которых сохраняется пассивный иммунитет.

Заболеваемость характеризуется выраженной сезонностью, достигая максимума в осенне-зимние месяцы. Болеют преимущественно дети. Постинфекционный иммунитет напряжённый, поддерживается персистенцией вируса в организме. При снижении его напряжённости возникает опоясывающий герпес.

Патогенез ветряной оспы

Входные ворота вируса ветряной оспы — слизистые оболочки верхних дыхательных путей, где происходит репликация вируса, далее по лимфатическим путям возбудитель проникает в кровь. В конце инкубационного периода развивается виремия. Вирус фиксируется в клетках эктодермального происхождения, преимущественно в эпителиальных клетках кожи и слизистых оболочек дыхательных путей, ротоглотки. Возможно поражение межпозвоночных ганглиев, коры мозжечка и больших полушарий, подкорковых ганглиев. В редких случаях при генерализованной форме поражается печень, лёгкие, ЖКТ. В коже вирус вызывает формирование пузырьков, заполненных серозным содержимым, в котором вирус находится в высокой концентрации. При тяжёлых генерализованных формах болезни везикулы и поверхностные эрозии обнаруживают на слизистых оболочках ЖКТ, трахеи, мочевого пузыря и почечных лоханок, уретры, конъюнктивы глаз. В печени, почках, лёгких и ЦНС выявляют мелкие очаги некроза с кровоизлияниями по периферии.

В патогенезе значительную роль отводят клеточному иммунитету, в основном системе Т-лимфоцитов, при угнетении которой наблюдают более тяжёлое течение болезни. После стихания острых проявлений первичной инфекции вирус пожизненно персистирует в спинальных нервных ганглиях.

Симптомы (клиническая картина) ветряной оспы

Инкубационный период ветряной оспы длится от 10 до 21 дня, при введении нормального иммуноглобулина человека может удлиняться до 28 дней.

Классификация

Различают следующие клинические формы ветряной оспы.

• По течению:

— типичные;

— атипичные:

– рудиментарная;

– геморрагическая;

– гангренозная;

– генерализованная.

• По тяжести:

— лёгкие;

— среднетяжёлые;

— тяжёлые:

– с выраженной общей интоксикацией;

– с выраженными изменениями на коже.

Продромальные явления чаще отсутствуют, редко отмечают кратковременный субфебрилитет на фоне ухудшения общего самочувствия. Везикулы появляются обычно одновременно с повышением температуры или на несколько часов позднее. При обильной экзантеме температура может повышаться до 39 °С и выше.

Высыпания появляются волнами на протяжении 2–4 дней и сопровождаются подъёмом температуры. Сыпь локализована на лице, волосистой части головы, туловище и конечностях. На ладонях и подошвах она встречается только при обильных высыпаниях. Элементы сыпи вначале имеют вид мелких макуло-папул, которые в течение нескольких часов превращаются в везикулы круглой или овальной формы, и размер 2–5 мм. Они располагаются поверхностно и на неинфильтрированном основании, стенка их напряжена, блестяща, содержимое прозрачно, но в некоторых везикулах мутнеет. Большинство везикул окружено узкой каймой гиперемии. Везикулы подсыхают через 2–3 дня, на их месте образуются корочки, которые отпадают через 2–3 нед. После отпадения корочек рубцов, как правило, не остаётся. Высыпания наблюдаются и на конъюнктиве, слизистых оболочках ротоглотки, иногда гортани, половых органов. Пузырьки на слизистых быстро превращаются в эрозии с желтовато-серым дном, которые через несколько дней эпителизируются. Высыпания на слизистой оболочке гортани и трахеи, сопровождаемые отёком слизистой оболочки, могут вызывать грубый кашель, охриплость голоса, в редких случаях явления крупа. Высыпания на слизистой оболочке половых губ представляют угрозу развития вульвовагинита. Высыпания часто сопровождаются увеличением лимфатических узлов.

К концу первой недели болезни одновременно с подсыханием везикул нормализуется температура, улучшается самочувствие больного. В это время многих больных беспокоит кожный зуд.

В гемограмме в период высыпания наблюдают небольшую лейкопению и относительный лимфоцитоз, СОЭ обычно не увеличена.

Принято выделять типичную и атипичную ветряную оспу. К типичной относят случаи с характерной сыпью. Чаще всего типичная ветряная оспа протекает в лёгкой и среднетяжёлой форме. Тяжёлая форма болезни возникает редко, чаще у ослабленных детей и взрослых, для неё характерна длительная ремиттирующая лихорадка до 6–8 сут. Отмечают головную боль, возможна рвота, менингеальный синдром, нарушение сознания, артериальная гипотензия, судороги. Сыпь обильная, крупная, метаморфоз её замедлен, возможны элементы с пупковидным вдавлением в центре, напоминающие элементы сыпи при натуральной оспе.

К атипичным формам относят рудиментарную, буллёзную, геморрагическую, гангренозную и генерализованную ветряные оспы.

Рудиментарную форму чаще наблюдают у детей, получавших иммуноглобулины, плазму в период инкубации. Сыпь необильная, розеолёзно-папулёзная с единичными очень мелкими везикулами. Общее состояние не нарушается.

Геморрагическая форма ветряной оспы встречается очень редко у резко ослабленных больных, страдающих гемабластозом или геморрагическими диатезами, на фоне приёма глюкокортикоидов и цитостатиков. На 2–3-й день высыпания содержимое пузырьков приобретает геморрагический характер. Появляются кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки, носовые кровотечения и другие проявления геморрагического синдрома. Возможен летальный исход.

Очень редко встречается гангренозная форма ветряной оспы. Она развивается у истощённых больных, при плохом уходе, создающем возможность возникновения вторичной инфекции. Вначале отдельные пузырьки принимают геморрагический характер, затем в окружении их возникает значительная воспалительная реакция.

В последующем образуется геморрагический струп, после отпадения которого обнажаются глубокие язвы с грязным дном и крутыми или подрытыми краями. Язвы, вследствие прогрессирующего гангренозного распада ткани, увеличиваются, сливаются, принимая значительные размеры. Нередко возникают осложнения гнойно-септического характера. Общее состояние больного тяжёлое, течение болезни длительное.

Генерализованная (висцеральная) форма. Встречается главным образом у новорождённых, иногда у взрослых с иммунодефицитом. Характерна гипертермия, интоксикация, поражение внутренних органов. Летальность высокая. На вскрытии обнаруживают мелкие очаги некроза в печени, лёгких, поджелудочной железе, надпочечниках, тимусе, селезёнке, костном мозге.

Ветряная оспа представляет опасность для плода и новорождённого. Если заболевание у женщины возникло в конце беременности, возможны преждевременные роды и мертворождения. При заболевании ветряной оспой в ранние сроки беременности может произойти внутриутробное заражение плода с развитием у него различных пороков развития. Вероятность заболевания новорождённых составляет 17%, их гибели — 30%. Врождённая ветряная оспа протекает тяжело, сопровождаясь тяжёлыми висцеральными поражениями.

Осложнения ветряной оспы

Самое частое осложнение — бактериальная суперинфекция, вызванная Streptococcus pyogenes и Staphylococcus aureus. При этом содержимое везикул нагнаивается, формируя пустулы. Возможно развитие импетиго или буллёзной пиодермии. Описаны случаи «ветряночной» (вирусной) пневмонии, которая развивается в первые 3–4 дня болезни. Больные жалуются на одышку, боль в грудной клетке при дыхании, кашель с кровянистой мокротой, высокую температуру. Объективно отмечают цианоз кожного покрова, признаки бронхита, бронхиолита, а в некоторых случаях может развиться отёк лёгких. Патологическая картина в лёгких может напоминать милиарный туберкулёз (так как в лёгких выявляют множественные милиарные узелки). Из специфических осложнений наиболее серьёзными считают поражения нервной системы различной локализации — энцефалиты, менингоэнцефалиты, оптикомиелиты и миелиты, полирадикулоневриты, серозные менингиты. Наиболее характерен ветряночный энцефалит, на долю которого приходится около 90% неврологических осложнений.

Частота развития энцефалита не зависит от тяжести течения болезни. Чаще всего осложнения возникают на 5–8-й дни болезни. Описаны случаи развития энцефалита во время высыпания и даже до появления сыпи. Отмечено, что чем раньше начинается энцефалит, тем тяжелее он протекает. Энцефалит манифестирует остро с нарушения сознания, судорогами лишь у 15–20% больных. В остальных случаях доминирует очаговая симптоматика, которая нарастает в течение нескольких дней. Наиболее характерны мозжечковые и вестибулярные нарушения. Отмечают атаксию, тремор головы, нистагм, скандированную речь, интенционный тремор, дискоординацию. Возможны пирамидные знаки, гемипарезы, парезы черепных нервов. Редко наблюдают спинальную симптоматику, в частности, тазовые расстройства. Менингеальный синдром выражен слабо или отсутствует. У части больных в СМЖ обнаруживают лимфоцитарный плеоцитоз, увеличение количества белка и глюкозы. Течение болезни доброкачественное так как нейроциты страдают редко, лишь при развитии энцефалита в ранние сроки. Неблагоприятные отдалённые последствия редки.

Диагностика ветряной оспы

Диагностика ветряной оспы в типичных случаях не представляет затруднений. Диагноз устанавливают, главным образом, на основании клинических данных, при этом учитывают эпидемиологический анамнез (рис. 18-1).

При необходимости и в диагностически неясных случаях используют вирусоскопический, вирусологический, серологический и молекулярно-биологический методы. Вирусоскопический метод заключается в окрашивании содержимого пузырька серебрением (по М.А. Морозову) для выявления вируса с помощью обычного светового микроскопа. Вирусологический метод практически не используют. Из серологических методов применяют РСК, РИМФ, ИФА. Основной метод лабораторной диагностики — молекулярно-биологический метод (ПЦР).

Дифференциальная диагностика

Дифференцировать ветряную оспу необходимо от герпетической сыпи при простом герпесе, опоясывающего герпеса, везикулёзного риккетсиоза, импетиго и натуральной оспы (табл. 18-26). Необходимо исключать герпетическую экзему Капоши, а также инфекции, вызванные вирусами Коксаки и ЕСНО.

Рис. 18-1. Алгоритм диагностики ветряной оспы.

Таблица 18-26. Дифференциальная диагностика ветряной оспы

| Клинические признаки | Дифференцируемые заболевания | |||

| ветряная оспа | натуральная оспа | везикулёзный риккетсиоз | опоясывающий герпес | |

| Начало | Острое, иногда продром 1–2 дня | Острое, иногда продром 3–4 дня | Острое | Острое, иногда продром 1–2 дня |

| Лихорадка | 38,0–38,5 °С, продолжается 2–5 дней | Первые 3 дня 40,0 °С, с 4-го снижение до 37,5 °С, с 7–8-го повышение до 10-го дня | 39,0–40,0 °С, продолжается 3–5 дней | 37,5–38,0 °С, продолжается 3–5 дней |

| Экзантема | Сыпь полиморфная, везикулы располагаются поверхностно на неинфиль-трированном основании. Стенка их напряжена, содержимое прозрачное. При отсутствии продромального периода сыпь появляется на 1-й день болезни в 3–5 этапов с интервалом 24–48 ч | Сыпь появляется на 4-й день болезни. Первичный элемент — папулы, через 2–3 дня везикулы. Сыпь мономорфна. Везикулы многокамерные, заполнены прозрачным содержимым, с пупковидным вдавлением, расположены на инфильтри-рованном основании, окружены венчиком гиперемии, плотные. Везикулы превращаются в пустулы с пупковидным вдавлением. После отпадания корок остаются глубокие рубцы | Сыпь полиморфная, обильная. Сначала появляются пятно и папула, затем образуются везикулы. Сыпь появляется на 2–4-й день болезни | Сыпь везикулёзная, пузырьки с прозрачным содержимым располагаются гнёздами на гиперемированном и инфильтрированном основании. Сыпь появляется на 3–4-й день болезни |

| Локализация и этапность высыпаний | Лицо, волосистая часть головы, туловище, конечности. Нет на ладонях и подошвах. Высыпания на слизистых оболочках рта, глаз, гортани и половых органов | Характерна этапность высыпаний. Сыпь на лице, на волосистой части головы, затем на туловище и конечностях. Высыпания на слизистых оболочках полости рта, дыхательных путей, глаз, ЖКТ, влагалища, уретры | Лицо, волосистая часть головы, туловище, конечности. Редко на ладонях. На подошвах высыпаний нет. Этапность не характерна | Поражаются участки кожи, иннервируемые межрёберными нервами, а также участки по ходу иннервации тройничного нерва. Этапность не характерна |

| Особенности течения | Повторные высыпания сопровождаются повышением температуры | Нагноению пузырьков сопутствует подъём температуры до 39,0–40,0 °С | Доброка-чественное течение. Первое проявление — первичный аффект | Процесс односторонний |

Показания к консультации других специалистов

При развитии осложнений, связанных с поражением нервной системы, показана консультация невролога (энцефалиты, менингоэнцефалиты, оптикомиелиты и миелиты, полирадикулоневриты, серозные менингиты). Консультация хирурга при глубоком поражении кожи и подкожной клетчатки.

Пример формулировки диагноза

В.02. Ветряная оспа средней тяжести, неосложнённая.

Показания к госпитализации

Госпитализируют больных при тяжёлом, осложнённом течении болезни и по эпидемиологическим показаниям.

Лечение ветряной оспы

Медикаментозная терапия

У больных с нормальным иммунитетом ветряная оспа требует только профилактики осложнений. Тщательный уход за кожей помогает избежать бактериальной суперинфекции. В качестве этиотропной терапии подросткам и взрослым рекомендуют с первых суток заболевания назначать ацикловир (800 мг внутрь 5 раз в сутки в течение 5–7 дней). У детей младше 12 лет ацикловир (20 мг/кг внутрь 4 раза в сутки) тоже эффективен, если противовирусная терапия начата в первые 24 ч заболевания. Больным с ослабленным иммунитетом при ветряной оспе ацикловир вводят внутривенно в дозе 10–12,5 мг/кг каждые 8 ч в течение 7 дней.

При развитии ветряночной пневмонии показаны ингаляции интерферона лейкоцитарного человеческого (лейкинферон).

Местно используют 5–10% раствор калия перманганата или 1% спиртовой раствор бриллиантового зелёного с целью предотвращения присоединения вторичной инфекции и более быстрого подсыхания пузырьков. Для уменьшения зуда кожу смазывают глицеролом или обтирают водой с уксусом или спиртом. Назначают антигистаминные препараты (клемастин, дифенгидрамин, цетиризин, акривастин). При геморрагических формах показаны викасол, рутин, кальция хлорид.

Из физиотерапевтических процедур используют УФ-облучение в течение 2–3 дней для ускорения отпадения корочек.

Примерные сроки нетрудоспособности

10 дней.

Диспансеризация

Диспансерное наблюдение в течение месяца.

Памятка для пациентов

Следует ограничивать физическую нагрузку, избегать переохлаждений, питаться сбалансированно.

Профилактика ветряной оспы

Больных изолируют дома до 5-го дня со времени появления последнего свежего элемента сыпи, обычно не госпитализируют. Дети до 3 лет, ранее не болевшие, подлежат разобщению и наблюдению с 11 до 21-го дня с момента контакта.

Контактным детям с отягощённым фоном рекомендовано введение иммуноглобулина. Вирус нестойкий, поэтому дезинфекцию не проводят. Изоляции подлежат больные опоясывающим герпесом. Описаны попытки применения активной иммунизации. Разработаны живые аттенуированные вакцины, которые, по наблюдениям их авторов, обеспечивают хороший эффект. Однако большинство специалистов считает проведение массовой вакцинации нецелесообразным.

Source: www.MedSecret.net

Источник