Корь и оспа это одно и тоже

Ветряная оспа

Заболевание начинается с недомогания, повышается температура до 38 °C, тогда же появляются первые высыпания: красноватая сыпь в виде пузырьков, наполненных прозрачной жидкостью. Сперва их немного, но уже на следующий день ребенок буквально обсыпан красными папулами: руки-ноги, шея, живот, лицо и даже слизистые оболочки. Такие высыпания продолжаются в течение недели: на одном месте пузырьки подсыхают, образуя коричневатые корочки, на другом появляются новые.

Дети переносят ветрянку довольно легко, а вот у взрослых могут быть серьезные осложнения. При слабом иммунитете ветряная оспа может проявиться повторно, уже в виде опоясывающего лишая.

Инкубационный период длится от 11 до 21 дня. Инфекция передается только воздушно-капельным путем. Заразным ребенок становится за 2 дня до появления первых высыпаний и перестает быть через 5 дней после появления последней сыпи.

Чего опасаться? Осложнений, связанных с попаданием в пузырьки стафилококков и стрептококков. Не позволяйте ребенку расчесывать высыпания, обязательно обрабатывайте папулы либо зеленкой, либо темным раствором марганцовки. Почаще меняйте и кипятите белье. Корочки не сдирайте, чтобы не остались оспины.

Вакцинация. Многие страны считают прививку против ветрянки обязательной для ребенка, у нас же программа вакцинации пока только разрабатывается.

Корь

Заболевание начинается с резкого повышения температуры до 39–40 °C, насморка, грубого «лающего» кашля, покраснения глаз. Ребенок жалуется на головную боль и резь в глазах. На второй день на слизистой щек появляются белесые пятнышки с красной каймой – характерный симптом кори. Еще через 3–4 дня появляется сыпь – очень крупная, ярко-красная – сначала на лице, за ушами, на шее, затем на всем теле и на третий день – на сгибах рук и ног и на пальцах. После этого температура постепенно снижается, сыпь темнеет, начинает шелушиться и полностью проходит через неделю-полторы. Иногда во время высыпания происходит новый скачок температуры. Во время лихорадки ребенок должен обязательно лежать в постели, много пить.

Инкубационный период длится 9–14 дней. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Ребенок заразен с момента первых проявлений заболевания и все время, что держится сыпь.

Чего опасаться? Осложнений в виде бронхита, отита, лимфаденита, пневмонии, менингоэнцефалита.

Вакцинация. Прививку от кори проводят в 1 год, через полгода – повторно, она защищает иммунитет на 10–15 лет.

Переболевшие корью сохраняют иммунитет на всю жизнь.

Скарлатина

Заболевание проявляется остро: высокая температура, головная боль, ребенок жалуется, что ему больно глотать. Иногда бывает рвота. Скарлатина всегда сопровождается ангиной, и самый характерный ее признак – ярко-малиновые миндалины.

Сыпь появляется в первый же день болезни: это мелкие, еле заметные розовые точечки на лице и теле. Внизу живота, на боках и в кожных складках сыпь более насыщенная. Она проходит в течение недели, не оставляя пигментных следов. На ее месте кожа немного шелушится.

Инкубационный период может быть от 2 часов до 10 дней. Скарлатина передается не только воздушно-капельным путем, но и через посуду, предметы обихода, игрушки. Ребенок заразен для окружающих в течение первых 10 дней с момента проявления болезни.

Чего опасаться? Осложнений на почки, сердце, которые проявляются уже после нормализации температуры и исчезновения сыпи и ангины.

Вакцинация. Прививок против скарлатины нет. Иммунитет от перенесенного заболевания сохраняется на всю жизнь. Но у переболевших скарлатиной всегда есть риск заболеть другой стрептококковой инфекцией – отитом, ангиной.

Краснуха

Заболевание начинается с некоторого недомогания, слабой головной боли, легкого насморка и покашливания. Редко, но бывает, что поднимается температура до 38 °C.

Сыпь обычно появляется уже на первый-второй день болезни. Сначала на лице, затем распространяется по всему телу и держится около недели. Типичное проявление краснухи – увеличение и болезненность затылочных лимфатических узлов.

Инкубационный период – от 11 до 24 дней. Передается воздушно-капельным путем. Ребенок опасен для окружающих за неделю до появления сыпи и еще в течение 10 дней с момента высыпания.

Чего опасаться? Осложнений в виде артрита. Наиболее опасна краснуха для беременных, так как вызывает патологию плода и является прямым показанием к прерыванию беременности.

Вакцинация. Первая проходит в 1–1,5 года, вторая – в 6 лет. Иммунитет сохраняется около 20 лет. Врачи рекомендуют дополнительно делать прививку девушкам и женщинам в более старшем возрасте – чтобы обезопасить свою будущую беременность.

Кстати

Отчего еще бывает сыпь?

>> Розеола – вирусное заболевание, его еще называют «трехдневной лихорадкой». Проявляется оно внезапным повышением температуры (порой до 39–40° С), которая держится 2–3 дня, затем нормализуется, и спустя сутки на теле появляется мелкая розовая сыпь. Ее характерный признак – при надавливании она бледнеет. Через 3–7 дней сыпь исчезает.

Врачи крайне редко ставят такой диагноз, поскольку до появления сыпи родители успевают «скормить» ребенку антибиотик и принимают высыпания за аллергическую реакцию.

Что делать? При лихорадке давать ребенку только жаропонижающие препараты, много питья. Сыпь пройдет и без антигистаминных препаратов.

>> Потница – обычно бывает у грудничков. Это мелкие высыпания красноватых пузырьков, наполненных прозрачной жидкостью, преимущественно на грудке, спинке, в области шеи и в паховой области. Появляется она обычно у малышей, которых родители слишком утепляют.

Что делать? Не кутать. Делать малышу воздушные ванны. Купать в слабом растворе марганцовки или череды. После ванны присыпать раздражение тальком.

>> Везикулопустулез – это последствия потницы. Если ее вовремя не лечить, то в пузырьки (пустулы) пожет попасть стафилококк и они начинают гноиться.

Что делать? По рекомендации врача обрабатывать гнойнички антисептиками и тальком.

Смотрите также:

- У ребенка корь: как лечить, чем поить и кормить заболевшего →

- Ветрянка у ребенка: чем опасна и как ее лечить →

- Болезнь-загадка. Что такое внезапная экзантема →

Источник

Важная информация❗️

Наглядный путеводитель по болезням.

В 2018 году в Украине произошла вспышка кори, и пока что ситуация остаётся неутешительной.

По данным Министерства здравоохранения, с начала 2019 года более 5000 человек заболели корью. Неудивительно, что люди паникуют, завидев у себя или своих детей на коже сыпь.

Разумеется, не всякие высыпания на коже являются признаком кори. Например, в СССР существовал диагноз «коревая краснуха» — этим несуществующим в медицине термином обозначались различные вирусные экзантемы (то есть сыпи инфекционного происхождения).

Но как понять, что за болезнь сразила вас или вашего ребёнка, если она сопровождается красными высыпаниями?

Вот какая сыпь бывает при кори:

1. Пятна Коплика.

Это одно из проявлений кори: красные пятна с белым центром, которые появляются во рту. Обычно пятна Коплика появляются раньше сыпи на лице и теле и могут держаться всего несколько часов.

Изредка симптом Коплика может появиться и после высыпания на теле.

2. Коревая сыпь.

Коревая сыпь появляется на 3–5 день болезни. Она распространяется от головы до стоп.

Сначала папулы красного или коричневатого цвета можно заметить за ушами, постепенно они распространяются на шею и далее на туловище.

3. Конъюнктивит

Конъюнктивит наблюдается почти у всех больных корью и часто является одним из первых проявлений наряду с жаром, кашлем и насморком.

Корь часто поражает глаза. Эта болезнь — одна из основных причин детской слепоты в развивающихся странах.

А вот какие высыпания бывают при других болезнях:

1. Ветрянка.

Сыпь при ветряной оспе напоминает водянистые пузырьки, похожие на капли росы. Они могут быть как обильными, так и единичными, и часто вызывают зуд.

Сыпь начинается в районе груди и спины и постепенно распространяется на лицо, голову и конечности. Причём на голове сыпь появляется под волосами.

2. Коксаки.

При заражении вирусом Коксаки сыпь появляется на тех же частях тела, что и при ветрянке, и часто имеет форму пузырьков.

Главное отличие между этими двумя болезнями в том, что при Коксаки сыпь, как правило, не чешется.

3. Розеола.

Это герпетическая инфекция, основной симптом которой — высокая температура, которая длится около трёх дней в отсутствии других симптомов ОРВИ. Затем температура падает, состояние улучшается, и появляется сыпь.

Важное отличие от кори в том, что при кори симптомы не облегчаются с появлением сыпи.

При розеоле сыпь сначала появляется на туловище, а затем распространяется на шею и на верхние и нижние конечности.

4. Краснуха.

Главное отличие от кори: сыпь появляется в первый же день болезни и не сливается, оставаясь локализованной. Также краснуха обычно протекает легче, чем корь.

Для краснухи перед появлением сыпи характерны боль при движении глазами в сторону и вверх и увеличение затылочных лимфоузлов.

5. Инфекционная эритема.

Эта вирусная болезнь начинается с сыпи на щеках, напоминающей следы от пощёчин. Затем сыпь постепенно распространяется на туловище и конечности.

6. Инфекционный мононуклеоз.

При мононуклеозе высыпания появляются примерно у 10% больных. Причём сыпь сразу покрывает всё тело (при кори, напомним, она распространяется сверху вниз).

Если при мононуклеозе больной получил антибиотик пенициллинового ряда (это врачебная ошибка, увы, нередкая в наших краях), вероятность сыпи возрастает до 90%. Такая сыпь называется ампициллиновой и свидетельствует об аллергии на антибиотик.

7. Аденовирусная инфекция.

Аденовирусная инфекция часто сопровождается конъюнктивитом и сыпью, поэтому её можно спутать с корью. Но при этой болезни, как и в случае с розеолой, с появлением сыпи состояние больного улучшается.

8. Синдром Кавасаки.

Как и во время кори, при синдроме Кавасаки наблюдаются сыпь и конъюнктивит. Однако есть и дополнительные симптомы: малиновый язык, трещины на губах, покраснения на ладонях и ступнях.

Синдром Кавасаки — тяжёлое заболевание, которое требует лечения в стационаре и даёт осложнения на сердце.

P.S. Напоминаем, что лучшая защита от кори — прививка! Не отказывайтесь от вакцинации!

Источник

Источник

Существует довольно много типичных «детских» инфекционных заболеваний, и родителям бывает непросто разобраться в особенностях и признаках каждого из них. В частности, очень много вопросов вызывают распространенные краснуха и ветрянка.

Это одно и то же?

Краснуха и ветрянка являются абсолютно разными заболеваниями. Оба они имеют вирусную природу, но возникают из-за атаки различных возбудителей и имеют отличия в симптомах проявления.

Краснуха и ветрянка — высокозаразные болезни, которые гораздо чаще развиваются у детей, хотя могут возникать и у взрослых (при отсутствии иммунитета). Отличить одно заболевание от другого поможет врач, хотя такая диагностика под силу и обыкновенному человеку, далекому от медицины.

Отличия таких заболеваний

В целом вопрос в том, как отличить краснуху от ветрянки, не такой уж и сложный. Все отличия представлены в таблице:

Разница у ребенка

Основные диагностические признаки, которые позволяют отличить краснуху от ветрянки у детей раннего возраста на начальном этапе развития заболевания:

- Для краснухи типично покашливание, насморк, покраснение конъюнктивы и увеличение лимфатических узлов. При ветрянке такие симптомы не наблюдаются.

- Ветрянка у детей чаще всего начинается резко с повышения температуры. Довольно быстро на коже появляются точечные красные пятнышки. У детей недуг может протекать легко, ограничиваясь несколькими элементами высыпаний.

- При краснухе сыпь так и остается красными пятнами, а при ветрянке элементы высыпаний за считанные часы становятся пузырьками.

Вне зависимости от того, какая именно болезнь привела к высокой температуре и сыпи у ребенка, стоит помнить, что малыш в такой ситуации представляет опасность для окружающих — является заразным. Лучше всего вызвать врача на дом, а не отправляться с крохой в поликлинику.

Если болел одним, можно ли заболеть другим?

И краснуха, и ветрянка бывают лишь один раз в жизни. После перенесенного заболевания организм способен выработать иммунитет к его возбудителю. Но так как ветрянку и краснуху вызывают абсолютно разные вирусы, иммунитет к одной болезни не обозначает, что ребенок не может заболеть другой.

После перенесенной краснухи дети легко могут заболеть ветрянкой и наоборот.

Чем отличаются от кори?

Корь — это еще одна распространенная вирусная детская инфекция, ее вызывает вирус кори. Такая болезнь отличается и от краснухи, и от ветрянки, хотя также проявляется сыпью на теле. Среди типичных особенностей кори:

- Продолжительность инкубационного периода составляет 1—2 недели.

- Болезнь начинается со слабости и вялости, головных болей, исчезновения аппетита, покашливания, сиплости голоса и явного конъюнктивита (глаза становятся красными, возникает слезотечение и боязнь яркого света). Температура увеличивается до 39 °С, а иногда и выше. На небе обнаруживаются красные пятна — коревая экзантема.

- Спустя 2 дня внутренняя поверхность щек больного покрывается специфическими точками или пятнами, похожими на скопления зернышек манной крупы. Они окружены тонкой красной каймой.

- Спустя 3—5 дней выраженность респираторных признаков чаще всего снижается, также может уменьшаться лихорадка. Но затем температура растет снова.

- С 4—5 дня болезни на коже появляется сыпь. Она начинается на голове, на следующий день опускается на туловище, а еще спустя сутки — на руки и ноги. Сыпь имеет вид мелких узелков (папул), окруженных красноватым пятном. Элементы высыпаний могут сливаться между собой (например, для краснухи такой симптом не типичен).

- Еще спустя 4 дня температура стабилизируется, сыпь становится более темной, начинает шелушиться.

- Кожа становится полностью чистой спустя 1—1,5 недели после появления сыпи. Может оставаться частичная пигментация.

Корь можно легко отличить от краснухи по наличию коревой экзантемы, появлению белых узелков во рту, а также по слиянию сыпи. Поставить окончательный диагноз под силу врачу.

Как распознать скарлатину?

Скарлатина в отличие от вышеперечисленных детских заболеваний имеет бактериальное происхождение — ее провоцируют стрептококки. Уже поэтому такое заболевание требует к себе большего внимания и правильной диагностики, ведь при отсутствии адекватной терапии антибиотиками оно может спровоцировать серьезнейшие осложнения на почки, сердце, суставы и пр. Среди типичных признаков скарлатины:

- Продолжительность инкубационного периода от 1 до 10 суток.

- Острое начало: повышение температуры до 39 °С и более, головная боль, тошнота, сильное недомогание. Типичный признак — выраженная боль при глотании.

- Воспаление горла и небных миндалин. Слизистая становится ярко-красной, гланды покрываются гнойным налетом. Язык выглядит малиновым и сильно зернистым — на нем видны увеличенные сосочки.

- Появление сыпи на теле. Такой признак становится явным уже в конце первого — начале второго дня болезни. Высыпания являются мелкими и зудящими, они быстро распространяются на все тело. Сыпь концентрируется на щеках, в паху и особенно в области кожных складок и естественных сгибов, здесь она выглядит как темно-красные полосы. Кожа на ощупь кажется очень шершавой. Типичный отличительный признак скарлатины — отсутствие сыпи в области носогубного треугольника.

- Исчезновение сыпи, после чего кожа начинает очень сильно шелушиться и даже слезать клочьями со стоп и ладоней.

Скарлатина обязательно лечится антибиотиками. Но как и с прочими детскими инфекциями, с ней вполне можно справиться в домашних условиях.

Загрузка…

Источник

Âåñü èíòåðíåò ïåñòðèò èíôîðìàöèåé î òîì, ÷òî ó÷¸íûå Óõàíüñêîãî èíñòèòóòà âèðóñîëîãèè è Õóà÷æóíñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà îáíàðóæèëè â îðãàíèçìå èññëåäóåìûõ êîøåê àíòèòåëà ê SARS-CoV-2 — âîçáóäèòåëþ èíôåêöèîííîãî çàáîëåâàíèÿ, âûçâàâøåãî ïàíäåìèþ COVID-19. È èçëîæåíèå ýòîé íîâîñòè íåêîòîðûìè èçäàíèÿìè è ïàáëèêàìè âñòðåòèëî êðàéíå íåãàòèâíûé îòêëèê ñî ñòîðîíû âëàäåëüöåâ ïèòîìöåâ è âîëîíòåðîâ.  ÷åì æå ãëàâíûå îøèáêè àâòîðîâ ñòàòåé è ïîñòîâ è ïî÷åìó îíè ïîëó÷èëè îãðîìíîå êîëè÷åñòâî õåéòà ñî ñòîðîíû ÷èòàòåëåé? Îíè â õàéïîâîé è èñêàæåííîé ïîäà÷å ìàòåðèàëà èç îôèöèàëüíûõ èñòî÷íèêîâ, ãðîìêèõ ôåéêîâûõ çàãîëîâêàõ â óñëîâèÿõ ìàññîâîé èñòåðèè è àáñîëþòíîé áåçãðàìîòíîñòè àâòîðîâ. Ñàìîå ïå÷àëüíîå â ýòîé ñèòóàöèè, ÷òî ýòî èñòî÷íèêè ñ ìíîãîòûñÿ÷íîé è äàæå ìíîãîìèëëèîííîé àóäèòîðèåé.

Ïðèâåäåì ïàðó ïðèìåðîâ, ñ êîòîðûìè ìû óñïåëè îçíàêîìèòüñÿ:

Àâòîð ïîñòà ïàáëèêà â VÊ «Íàóêà è Ôàêòû» (îðèãèíàëüíûé ïîñò áûë óäàëåí èç-çà æàëîá ïîäïèñ÷èêîâ) ñ ïî÷òè ïÿòèìèëëèîííîé àóäèòîðèåé íàïèñàë ñëåäóþùåå: «ó÷åíûå ïîêà íå çíàþò, ìîãóò ëè ýòè æèâîòíûå ïåðåäàâàòü âèðóñ ëþäÿì, íî ðåêîìåíäóþò ëþäÿì äèñòàíöèðîâàòüñÿ îò ñâîèõ ïèòîìöåâ».

Òîëüêî âîò àâòîð çàáûë óêàçàòü ïàðó î÷åíü âàæíûõ íþàíñîâ è òî, ñ êàêîé öåëüþ áûëè äàíû ðåêîìåíäàöèè äëÿ âëàäåëüöåâ ïèòîìöåâ, î ÷åì ìû è ðàññêàæåì äàëåå.

À ïðåäñòàâèòåëè åæåäíåâíîé ãàçåòû è êðóïíîãî èíòåðíåò-èçäàíèÿ «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» ïîïûòàëèñü óáåäèòü íåäîâîëüíûõ, ÷òî ñòàòüÿ áûëà íàïèñàíà ëèøü â öåëÿõ ñíèæåíèÿ ïàíèêè âëàäåëüöåâ æèâîòíûõ è äëÿ «ðàñêëàäûâàíèÿ ïî ïîëî÷êàì» îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè. Òîëüêî âîò ýôôåêò îò ñòàòüè ïîëó÷èëñÿ îáðàòíûé, à ðàçáîð ñîâñåì íå «ïî ïîëî÷êàì», à, ñêîðåå, ïîâåðõíîñòíûé, áåç óòî÷íåíèÿ î÷åíü âàæíûõ äåòàëåé, êîòîðûå áû îñâåòèëè äàííóþ èíôîðìàöèÿ ñ ïðàâèëüíîé ñòîðîíû áåç íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ äîìàøíèõ ïèòîìöåâ.

Ìû ïîñòàðàëèñü (â îòëè÷èå îò «ÊÏ») äîñòóïíûì äëÿ âñåõ ÿçûêîì ðàçëîæèòü ïî ïîëî÷êàì ãëàâíûå òåçèñû êàñàåìî ýòîé ñèòóàöèè. Òàêæå ìû ïîäãîòîâèëè è ïåðåâåëè îôèöèàëüíûå èñòî÷íèêè, ñ êîòîðûìè íå âñå ìîãëè îçíàêîìèòüñÿ èç-çà ÿçûêîâîãî áàðüåðà (÷òî, ê ñëîâó, íå ïðåãðàäà äëÿ ìíîãèõ àâòîðîâ êðóïíûõ èçäàíèé). Ññûëêè íà èñòî÷íèêè âû íàéäåòå âíóòðè çàêðåïëåííîé ñòàòüè â íàøåé ãðóïïå: https://vk.com/cheltt74

×ÒÎ ÆÅ ÒÀÊÎÅ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ ÊÎØÅÊ?

Êîøà÷èé êîðîíàâèðóñ êîøåê (FCoV) ïðèíÿòî ïîäðàçäåëÿòü íà äâå ãðóïïû ïî ñòåïåíè ïàòîãåííîñòè øòàììîâ (÷èñòàÿ êóëüòóðà âèðóñîâ, áàêòåðèé, äðóãèõ ìèêðîîðãàíèçìîâ èëè êóëüòóðà êëåòîê, èçîëèðîâàííàÿ â îïðåäåë¸ííîå âðåìÿ è â îïðåäåë¸ííîì ìåñòå):

øòàììû, âûçûâàþùèå ëåãêèå ýíòåðèòû (çàáîëåâàíèå òîíêîé êèøêè) èëè âîîáùå áåçîïàñíûå äëÿ çäîðîâüÿ êèøå÷íûå êîðîíàâèðóñû êîøåê (feline enteric coronavirus — FECV).

âûñîêîïàòîãåííûå øòàììû âèðóñ èíôåêöèîííîãî ïåðèòîíèòà êîøåê (feline infectious peritonitis virus — FIPV).

Îáå ãðóïïû øòàììîâ ñ÷èòàþòñÿ åäèíîé ïîïóëÿöèåé âèðóñîâ, íî ñ ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ ïàòîãåííîñòè. Îäíàêî, áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî FIP ÿâëÿåòñÿ ìóòàöèåé FECV, êîòîðàÿ ïðîèñõîäèò ñïîíòàííî â îðãàíèçìå êîøåê âî âðåìÿ òå÷åíèÿ áîëåçíè. Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ñàì êîðîíàâèðóñ êîøåê ïðàêòè÷åñêè áåçâðåäåí, è åãî ìóòàöèÿ ïðîèñõîäèò òîëüêî ïîä âîçäåéñòâèåì âíåøíèõ ôàêòîðîâ, òàêèõ êàê ñòðåññ, õèðóðãè÷åñêèå îïåðàöèè, ðàííåå îòëó÷åíèå îò ìàòåðè, òðàíñïîðòèðîâêà, ãîëîäàíèå, ñêó÷åííîå ñîäåðæàíèå è ò.ï.

åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî êëèíè÷åñêèõ ñèíäðîìîâ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè êîøåê, íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àå íå íàáëþäàåòñÿ íèêàêèõ êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ áîëåçíè. FECV ïîðàæàåò â îñíîâíîì êëåòêè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè òîíêîãî êèøå÷íèêà êîøêè è âûçûâàåò äèàðåþ. Èìåííî êîðîíàâèðóñ ýíòåðèòà çàðàçåí, ïóòü çàðàæåíèÿ ôåêàëüíî-îðàëüíûé, à äëÿ êîòÿò èñòî÷íèêîì çàðàæåíèÿ ñòàíîâèòñÿ èõ ìàòü. FIP óíèêàëåí òåì, ÷òî ïîðàæàåò êëåòêè èììóííîé ñèñòåìû êîøåê è ðàçíîñèòñÿ ïî âñåìó îðãàíèçìó, ïîðàæàÿ ïðàêòè÷åñêè âñå îðãàíû. Ýòà áîëåçíü íà äàííûé ìîìåíò ñ÷èòàåòñÿ íåèçëå÷èìîé è ïðàêòè÷åñêè â 100% ñëó÷àåâ çàêàí÷èâàåòñÿ ãèáåëüþ æèâîòíîãî. FIP ðàçìíîæàåòñÿ è ñóùåñòâóåò â êëåòêàõ êðîâè, à íå êèøå÷íèêà, è ïîýòîìó íå âûäåëÿåòñÿ ñ ôåêàëèÿìè. Äðóãèìè ñëîâàìè, îí íå ïåðåäàåòñÿ îò æèâîòíîãî ê æèâîòíîìó, à âîçíèêàåò âñëåäñòâèå çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñîì ýíòåðèòà, êîòîðûé ìóòèðóåò â ôîðìó, ïîðàæàþùóþ êðîâÿíûå êëåòêè.

Çàáîëåâàíèå øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíî ñðåäè äîìàøíèõ êîøåê ïî âñåìó ìèðó. Íåêîòîðûå èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðæäàþò, ÷òî â ñðåäíåì îò 60 äî 80% êîøåê èìåëè êîíòàêò, ëèáî áûëè çàðàæåíû êîðîíàâèðóñîì. Èç íèõ îêîëî 25% ñâîáîäíî æèâóùèõ êîøåê è äî 95 % êîøåê ïèòîìíèêîâ è ïðèþòîâ èìåþò àíòèòåëà ê êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè êîøåê. Ðåäêî âîçíèêàþùèå âñïûøêè FIP â ïèòîìíèêàõ èëè ïðèþòàõ çàòðàãèâàåò íå áîëåå 5-10% ïîãîëîâüÿ.

Èç ÷åãî ìû äåëàåì âûâîä, ÷òî ïî÷òè âñå âîëîíòåðû è ìíîãèå âëàäåëüöû ïèòîìöåâ åæåäíåâíî êîíòàêòèðóþò ñ êîøêàìè-íîñèòåëÿìè êîøà÷üåãî êîðîíàâèðóñà âèðóñà è íå çàðàæàþòñÿ èì. Äàæå òå, êòî ðåãóëÿðíî ñòàëêèâàåòñÿ ñ ìóòàöèåé ó êîøêè âèðóñà â FIP ñ ïî÷òè 100% ëåòàëüíûì èñõîäîì.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÓÕÀÍÜÑÊÎÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÂÈÐÓÑÎËÎÃÈÈ. ÍÅÌÍÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÈ

Ñòàòüè è ïîñòû ãëàñÿò î òîì, ÷òî ó÷åíûå Óõàíüñêîãî èíñòèòóòà âèðóñîëîãèè è Õóà÷æóíñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà â õîäå ëàáîðàòîðíîãî ýêñïåðèìåíòà îáíàðóæèëè àíòèòåëà ê SARS-CoV-2 (âîçáóäèòåëÿ COVID-19) â îðãàíèçìå 15 èç 102 èñïûòóåìûõ êîøåê èç Óõàíÿ. Ïðè ýòîì ìíîãèå èçäàíèÿ «çàáûâàþò» óêàçàòü, ÷òî ïðè ýòîì ñàìîãî COVID-19 â ïðîáàõ, âçÿòûõ ó êîøåê, èññëåäîâàòåëè íå íàøëè.

Äëÿ íà÷àëà äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ, ÷òî òàêîå «àíòèòåëà».

Àíòèòåëà — ýòî âèä áåëêîâûõ ñîåäèíåíèé ïëàçìû êðîâè, ñèíòåçèðóþùèõñÿ ïëàçìàòè÷åñêèìè êëåòêàìè â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà è äðóãèõ òåïëîêðîâíûõ æèâîòíûõ â îòâåò íà ïîïàäàíèå â íåãî ÷óæåðîäíûõ èëè ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ âåùåñòâ (àíòèãåíîâ). (Âèêèïåäèÿ)

Ïðîùå ãîâîðÿ, ýòî òî, ÷òî âûðàáàòûâàåò îðãàíèçì äëÿ áîðüáû ñ ìîëåêóëàìè èç áàêòåðèé èëè âèðóñîâ, áåëêîâûõ òîêñèíîâ è ò.ï. Äàæå åñëè ó êîøåê, êîòîðûå êîíòàêòèðîâàëè ñ çàðàæåííûìè COVID-19 ëþäüìè, è íàøëè àíòèòåëà, ýòîò ôàêò óêàçûâàåò ëèøü íà òî, ÷òî îðãàíèçì êîøêè ñïîñîáåí ïîáîðîòü âèðóñ è ýòà èíôîðìàöèÿ ìîæåò ñòàòü ïîëåçíîé ïðè ðàçðàáîòêå âàêöèíû. Íî ýòî íèêàê íå äîêàçûâàåò îáðàòíóþ ïåðåäà÷ó âèðóñà îò êîøêè ê ÷åëîâåêó.

Äëÿ ïðèìåðà, â ñëó÷àå ñ àíòèòåëàìè, âñïîìíèì èñòîðèþ ïàíäåìèè âèðóñà íàòóðàëüíîé (÷åðíîé) îñïû, åäèíñòâåííîãî çàáîëåâàíèÿ ÷åëîâåêà, êîòîðîå ê 1980 ãîäó áûëî îôèöèàëüíî ëèêâèäèðîâàíî â ðåçóëüòàòå êàìïàíèè ãëîáàëüíîé âàêöèíàöèè. Âàðèîëÿöèÿ (ðèñêîâàííàÿ ïðàêòèêà ââåäåíèÿ ëþäÿì íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà æèâîé íàòóðàëüíîé îñïû äëÿ çàùèòû èõ îò áîëåçíè) áûëà èçíà÷àëüíîé ìåðîé â áîðüáå ñ çàáîëåâàíèåì è èìåëà âûñîêèé êîýôôèöèåíò ñìåðòíîñòè. Äî òåõ ïîð, ïîêà Ýäâàðä Äæåííåð, âðà÷ èç ìàëåíüêîãî ãîðîäêà â Àíãëèè, íå çàìåòèë, ÷òî ðóêè äîÿðîê èíîãäà èíôèöèðóþòñÿ âèðóñîì êîðîâüåé îñïû (êîòîðàÿ ïðîòåêàëà çíà÷èòåëüíî ëåã÷å, ÷åì íàòóðàëüíàÿ îñïà) è ýòà ëîêàëüíàÿ èíôåêöèÿ, ïî‐âèäèìîìó, îáåñïå÷èâàëà çàùèòó îò íàòóðàëüíîé îñïû. Äæåííåð áûë ïåðâûì, êòî ïðîâåðèë ýòó ãèïîòåçó: îí âçÿë ìàòåðèàë èç êîæíîãî ïîðàæåíèÿ ó äîÿðêè Ñàðû Íåëìåñ è ïðîèçâåë âàêöèíàöèþ ìàëü÷èêà Äæåéìñà Ôèïïñà. Êîãäà Äæåííåð âïîñëåäñòâèè ïîñðåäñòâîì âàðèîëÿöèè ïðîèçâåë çàðàæåíèå ìàëü÷èêà âèðóñîì íàòóðàëüíîé îñïû, îí îêàçàëñÿ óñòîé÷èâûì ê èíôåêöèè. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé Äæåííåð îïóáëèêîâàë äàííûå ïî ðåçóëüòàòàì ñâîèõ íàáëþäåíèé, òåì ñàìûì ïîëîæèâ íà÷àëî ýðå âàêöèíàöèè (îò ëàò. vacca- «êîðîâà»). Òàêèì îáðàçîì àíòèòåëà, âûðàáàòûâàåìûå ó äîÿðîê çàðàæåííûõ êîðîâüåé îñïîé, ïîçâîëÿëè ïðîòèâîñòîÿòü âèðóñó íàòóðàëüíîé îñïû, ÷òî è ïîìîãëî â ñîçäàíèè âàêöèíû îò íåå.

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÂÈÐÓÑÍÀß ÍÀÃÐÓÇÊÀ

Ñóùåñòâóåò ïîíÿòèå «âèðóñíàÿ íàãðóçêà» — ìåðà òÿæåñòè âèðóñíîé èíôåêöèè, êîòîðîå ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïóò¸ì îöåíêè êîëè÷åñòâà âèðóñíûõ ÷àñòèö â îïðåäåë¸ííîì îáú¸ìå áèîëîãè÷åñêîé æèäêîñòè çàðàæ¸ííîãî îðãàíèçìà.

Ìèêðîáèîëîãè Óõàíüñêîãî èíñòèòóòà ïðîâåëè è äðóãîé ýêñïåðèìåíò, ÖÅËÅÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎ çàðàçèâ äîìàøíèõ æèâîòíûõ â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ âèðóñîì SARS-CoV-2 ïóòåì ââîäà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïàòîãåíà â èõ îðãàíèçì. Èç ÷åãî ñëåäóåò, ÷òî äîçû áûëè î÷åíü âûñîêèìè è äàííûé ýêñïåðèìåíò íåëüçÿ ñ÷èòàòü ìîäåëüþ ïåðåäà÷è âèðóñà îò ïèòîìöà ê õîçÿèíó â ðåàëüíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

Ïîäðîáíåå îá ýêñïåðèìåíòå îò Âåñòè.ru:

«Ó äâóõ èç ïÿòè ñîáàê èññëåäîâàòåëè â èòîãå îáíàðóæèëè âèðóñíóþ ÐÍÊ òîëüêî â ôåêàëèÿõ. Ó êóð, óòîê è ñâèíåé ãåíåòè÷åñêèé ìàòåðèàë ïàòîãåíà è âîâñå íå áûë âûÿâëåí. Òàêæå ó÷¸íûå âûÿñíèëè, ÷òî â îðãàíèçìàõ êîøåê è õîðüêîâ êîðîíàâèðóñ íîâîãî òèïà ðåïëèöèðóåòñÿ (ïðîèçâîäèòñÿ çàðàæ¸ííûìè êëåòêàìè) â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîòåíöèàëüíî îíè ñïîñîáíû ïåðåäàâàòü çàáîëåâàíèå ÷åëîâåêó. Îäíàêî ìíîãèå ýêñïåðòû, ïðîêîììåíòèðîâàâøèå ðàáîòó, ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî êîøêè âðÿä ëè ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü äëÿ ÷åëîâåêà, òàê êàê âûäåëÿåìîå èìè êîëè÷åñòâî âèðóñà áóäåò âñ¸ æå íåäîñòàòî÷íûì (ïðèì.: èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå, ìû íåâîñïðèèì÷èâû êî ìíîãèì âèðóñíûì èíôåêöèÿì æèâîòíûõ íàø îðãàíèçì óñïåâàåò âûðàáàòûâàòü àíòèòåëà). Äîáàâèì, ÷òî îòäåëüíûé ýêñïåðèìåíò ïîêàçàë: òðè çàáîëåâøèå COVID-19 êîøêè çàðàçèëè åù¸ îäíó. Æèâîòíûå áûëè ïîìåùåíû â ñîñåäíèå êëåòêè, ïîýòîìó, âîçìîæíî, ïåðåäà÷à âèðóñà ïðîèçîøëà âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóò¸ì. Ïðè ýòîì íè ó îäíîé èç êîøåê íå áûëî ñèìïòîìîâ ðåñïèðàòîðíîãî çàáîëåâàíèÿ, õîòÿ îðãàíèçìû âñåõ ÷åòûð¸õ ïîëîñàòûõ ñóùåñòâ ïðîèçâåëè àíòèòåëà ê âèðóñó SARS-CoV-2.»

Ê ñîæàëåíèþ, âî âñåé ýòîé ñèòóàöèè ñêîðåå âñåãî ïîñòðàäàþò ëèøü ñàìè æèâîòíûå, íà êîòîðûõ ñåé÷àñ áóäóò ìàññîâî ïðîâîäèòü ýêñïåðèìåíòû!

êà÷åñòâå åùå îäíîãî ïðèìåðà âèðóñíîé íàãðóçêè âåðíåìñÿ ê êîðîâüåé îñïå. Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè èç êíèãè «Ïàòîãåííûå äëÿ ÷åëîâåêà îðòîïîêñâèðóñû» îò Ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî öåíòðà âèðóñîëîãèè è áèîòåõíîëîãèè «Âåêòîð», íà êîíåö 80-õ íà÷àëî 90-õ ãîäîâ áûëî âûÿâëåíî îêîëî 100 îòäåëüíûõ ñëó÷àåâ åñòåñòâåííûõ çàðàæåíèé êîøåê âèðóñîì êîðîâüåé îñïû.  63% ñëó÷àåâ, êðîìå êàê ïåðâè÷íûõ êîæíûõ ïîðàæåíèé íà ìåñòå ðàí îò óêóñîâ, äðóãèõ êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ íå íàáëþäàëîñü. Òÿæåëîå òå÷åíèå áîëåçíè, ëåòàëüíûå èñõîäû è ïåðåäà÷à èíôåêöèè ïðè ñîâìåñòíîì ñîäåðæàíèè íåñêîëüêèõ êîøåê áûëè êðàéíå ðåäêèì ÿâëåíèåì. Ðàçóìååòñÿ, ýòî ïîñëóæèëî íà÷àëîì ê ëàáîðàòîðíûì èññëåäîâàíèÿì. Êàê ïîêàçàëè íàáëþäåíèÿ, ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ èíôåêöèÿ ó êîøåê ïðîòåêàëà çíà÷èòåëüíî òÿæåëåå åñòåñòâåííîé.  õîäå ýêñïåðèìåíòà íà 1,5-2 ìåñÿ÷íûõ êîòÿòàõ æèâîòíûå, çàðàæåííûå ïåðîðàëüíûì ïðèåìîì è ÷åðåç ïîâðåæäåíèå êîæè, ïîãèáëè. Èç òðåõ êîòÿò, çàðàæåííûõ èíòðàíàçàëüíî (âíóòðü íîñà), äâà âûæèëè. Èç âñåãî ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî â åñòåñòâåííûõ, à íå ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ, çàðàæåíèå êîøêè áûëî, ñêîðåå, â êà÷åñòâå ñëó÷àéíîãî ïåðåíîñ÷èêà. À ìåòîäû ýêñïåðèìåíòà óêàçàëè íà ìèíèìàëüíûé ðèñê çàðàæåíèÿ êîøêè â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ. ×òî åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò, ÷òî èññëåäîâàíèÿ Óõàíüñêîãî èíñòèòóòà íå ìîãóò îòðàæàòü ðåàëüíóþ âîñïðèèì÷èâîñòü êîøåê ê SARS-CoV-2.

ÌÀÑÑÎÂÀß ÈÑÒÅÐÈß ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÆÈÂÎÒÍÛÕ

Îáñóäèì åùå îäèí âàæíûé ìîìåíò, êîòîðûé ñïðîâîöèðîâàë áîëüøîå êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé âëàäåëüöåâ æèâîòíûõ ñ öåëüþ èçîëÿöèè è äàæå ýâòàíàçèè ñâîåãî ïèòîìöà.

Êàê óêàçûâàåò îôèöèàëüíûé èñòî÷íèê (WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH): «Ïðè ïîäîçðåíèÿõ íà çàáîëåâàíèå âåòåðèíàðíàÿ ñòàíöèÿ ìîæåò âçÿòü ìàçêè äëÿ èññëåäîâàíèÿ æèâîòíîãî íà COVID-19, â ñëó÷àå, åñëè îíî êîíòàêòèðîâàëî ñ ïîäòâåðæäåííûì áîëüíûì». ÍÎ!  Ðîññèè òàêîé óñëóãè íåò!

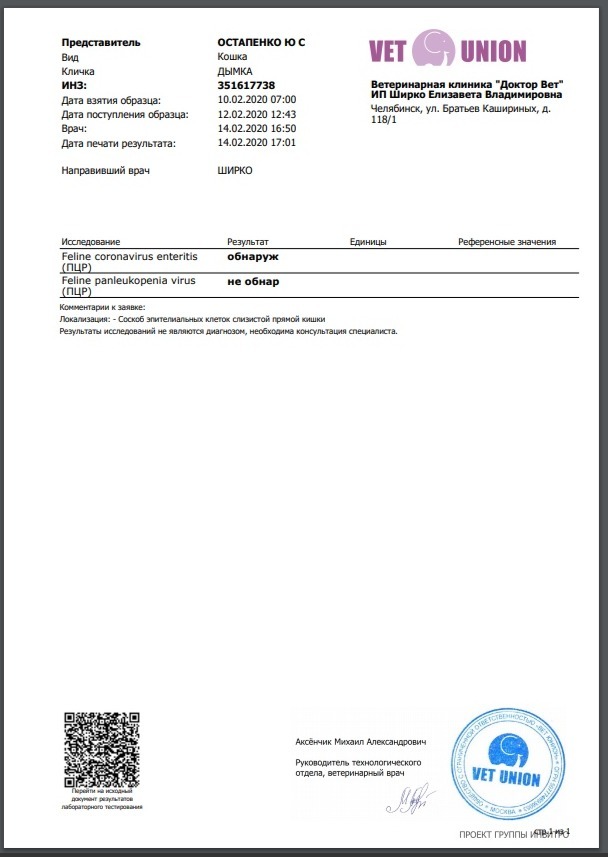

Âñå, ÷òî ìîãóò ïðåäëîæèòü âåòåðèíàðíûå êëèíèêè â íàøåé ñòðàíå — ýòî ÏÖÐ (ïîëèìåðàçíàÿ öåïíàÿ ðåàêöèÿ) èññëåäîâàíèå ïèòîìöà íà îáíàðóæåíèå êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ó êîøåê. À êàê ìû âûÿñíèëè ðàíåå, ýòîò âèðóñíûå âîçáóäèòåëè íå îïàñíû äëÿ ÷åëîâåêà, äà è â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ — äàæå äëÿ ñâîèõ íîñèòåëåé.

Äëÿ ïðèìåðà ïðèêðåïëÿåì ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ ÏÖÐ íàøåé Ïåíåëîïû (íà ìîìåíò îáðàùåíèÿ â êëèíèêó íàçâàëè Äûìêîé):

Ñîîòâåòñòâåííî òå, êòî ïîáåæàëè âïåðåä ïàðîâîçà ñäàâàòü ñâîèì ïèòîìöàì àíàëèçû, ïðîâåðÿëè èõ êîøà÷èé êîðîíàâèðóñ, à íå COVID-19. Êàæäûé óâàæàþùèé ñåáÿ âåòåðèíàð, â ñëó÷àå ïîäîáíîãî îáðàùåíèÿ, áóäåò îáÿçàí îáúÿñíèòü ðàçíèöó ìåæäó ýòèìè âèðóñíûìè âîçáóäèòåëÿìè, õîòÿ îíè è èìåþò îáùåå íàçâàíèå. È, ðàçóìååòñÿ, íå ïîäâåðãàòü æèâîòíîå ýâòàíàçèè áåç ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé ê ýòîìó, â êîòîðûå íå âõîäèò ëàòåíòíîå íîñèòåëüñòâî ýòîãî âèðóñà.

ÒÀÊ ÏÅÐÅÄÀÅÒÑß ËÈ ÂÈÐÓÑ ÎÒ ÊÎØÊÈ Ê ×ÅËÎÂÅÊÓ?

Øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå COVID-19 ïî ìèðó ïîçâîëÿåò ëèøü ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íåêîòîðûå æèâîòíûå ìîãëè çàáîëåòü èì, åñëè áëèçêî êîíòàêòèðîâàëè ñ çàðàæåííûìè ëþäüìè. Íà äàííûé ìîìåíò íåò ïðèìåðîâ è äîêàçàòåëüñòâ, ÷òî æèâîòíûå, çàðàæåííûå ëþäüìè, âíåñëè õîòü êàêîé-òî âêëàä â ðàñïðîñòðàíåíèå COVID-19. Âñå ñëó÷àè çàðàæåíèÿ áûëè îò ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó. Îáíàðóæåííûå íà ñåãîäíÿ ñëó÷àè çàðàæåíèé ñîáàê è êîøåê ÿâëÿþòñÿ èíäèâèäóàëüíûìè èëè âíóòðèëàáîðàòîðíûìè ñëó÷àÿìè, ýòè æèâîòíûå íå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ ðàñïðîñòðàíèòåëÿìè âèðóñà. Ñîîòâåòñòâåííî, íåò íèêàêèõ ïðè÷èí ïðåäïðèíèìàòü êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ îòíîñèòåëüíî ñâîèõ äîìàøíèõ ëþáèìöåâ.

Âîçâðàùàÿñü ê ïðîâîêàöèîííîìó ïîñòó îò «Íàóêà è Ôàêòû» îôèöèàëüíî ðåêîìåíäîâàíî îãðàíè÷èòü îáùåíèå ñ äîìàøíèìè ïèòîìöàìè ÒÎËÜÊÎ ëþäÿì ñ ïîäòâåðæäåííûì èëè ïîäîçðåíèåì íà COVID-19. È ðåêîìåíäîâàíî ýòî ëèøü ñ òîé öåëüþ, ÷òîáû â ïðåäïîëîæèòåëüíîì ñëó÷àå çàðàæåíèÿ æèâîòíîãî îò ÷åëîâåêà îíî íå ñòàëî âîçìîæíûì ïåðåíîñ÷èêîì äëÿ äðóãèõ ÷ëåíîâ ñåìüè èëè ãîñòåé. Ñîáëþäåíèå áàçîâûõ ïðàâèë ãèãèåíû ãàðàíòèðóåò áåçîïàñíîñòü ÷åëîâåêà áåç ïðåêðàùåíèÿ îáùåíèÿ ñî ñâîèì ïèòîìöåì.

Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî îõðàíå çäîðîâüÿ æèâîòíûõ íàïîìèíàåò:

«COVID-19 ñòàë ïðè÷èíîé ìíîæåñòâà ñëóõîâ è äîìûñëîâ. Âàæíî ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå è íàõîäèòü èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè ñ äîêàçàòåëüíîé áàçîé. Íå ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ ê ïèòîìöàì èíà÷å, ÷åì äî âñïûøêè âèðóñà. Êàê è ïðåæäå, íå ñëåäóåò èñêàòü êîíòàêòà ñ íåèçâåñòíûìè âàì æèâîòíûìè, à â ñëó÷àå êîíòàêòà äîñòàòî÷íî ñîáëþäàòü áàçîâûå ïðàâèëà ãèãèåíû.»

Èç âñåãî âûøåñêàçàííîãî íåò îôèöèàëüíûõ ïîäòâåðæäåíèé òîìó, ÷òî êîøêè ÿâëÿþòñÿ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûìè ïåðåíîñ÷èêàìè COVID-19 äëÿ ÷åëîâåêà. Ó÷èòûâàÿ ïðèâåäåííûå ôàêòû ñ ëàáîðàòîðíûìè èññëåäîâàíèÿìè, ó âàñ â ìèëëèîí ðàç áîëüøå øàíñîâ çàðàçèòüñÿ îò ÷åëîâåêà â î÷åðåäè çà õëåáîì, ÷åì îò âàøåãî ïèòîìöà.

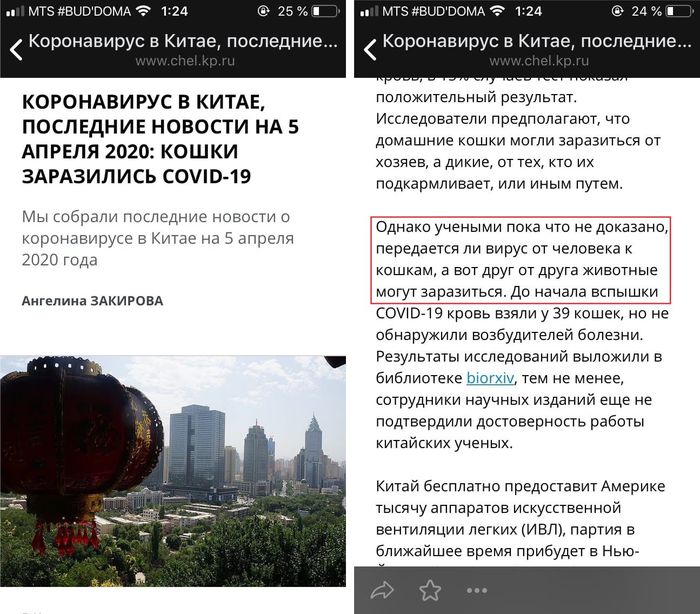

Ñïóñòÿ ñóòêè «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» ïîä íàòèñêîì íåãàòèâíîé ðåàêöèè è îòïèñîê îïóáëèêîâàëà áîëåå ïîëíóþ ñòàòüþ, â êîòîðîé, íà ýòîò ðàç, íå çàáûëà óêàçàòü, ÷òî ïåðåäà÷à âèðóñà îò æèâîòíîãî ê ÷åëîâåêó íå äîêàçàíà, ÷åãî êðàéíå íå õâàòàëî â ïðîøëîé ïóáëèêàöèè. Õîòÿ ïðè ýòîì îïÿòü çàáûëà äîïîëíèòü ôðàçó «à âîò äðóã îò äðóãà æèâîòíûå ìîãóò çàðàçèòüñÿ» îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèåé î òîì, ÷òî çàðàæåíèå áûëî ïðîâåäåíî òîëüêî â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ è íà äàííûé ìîìåíò íåò äîêàçàòåëüñòâ ïåðåäà÷è â åñòåñòâåííîé ñðåäå.

Ó íàñ òîëüêî îäèí âîïðîñ: ÷òî ìåøàåò èñòî÷íèêàì, î êîòîðûõ øëà ðå÷ü â ñòàòüå, ïðîâåðÿòü èíôîðìàöèþ è ïóáëèêîâàòü òîëüêî îôèöèàëüíî ïîäòâåðæäåííûå ôàêòû áåç ñîçäàíèÿ ëèøíåé ïàíèêè? Èëè õàéï ñòîèò æèçíåé ñîòíåé äîìàøíèõ ïèòîìöåâ?  ýòîò ñëîæíûé ïåðèîä ìû äîëæíû çàáîòèòüñÿ äðóã î äðóãå êàê íèêîãäà. Áóäüòå áëàãîðàçóìíû, íå äîâåðÿéòå ãðîìêèì çàãîëîâêàì, ïðîâåðÿéòå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîèõ ïóøèñòûõ äðóçåé!

Источник