Эпидемии средних веков оспа

Болезни древности были ужасным испытанием для всего человечества. Спрятаться от них было невозможно, как и вылечить. После страшных эпидемий оставались в живых лишь немногие, и объяснить эту странность лекари того времени не могли. Вместе с чумой на протяжении многих веков по странам шагали столь же смертельные болезни — холера, тиф, сибирская язва и, конечно, черная оспа.

Что такое натуральная оспа?

Сегодня по-прежнему существуют и чума, и холера, и тиф, но они теперь излечимы, а при своевременной медицинской помощи смертность при этих инфекциях низкая, умирают только те пациенты, которых не начали лечить вовремя. Некоторые опасные болезни считаются контролируемыми — как сибирская язва, другие побежденными — как натуральная оспа. Последний случай этой болезни был зарегистрирован в 1978 году, после чего через несколько лет специалисты Всемирной организации здравоохранения объявили, что инфекция уничтожена.

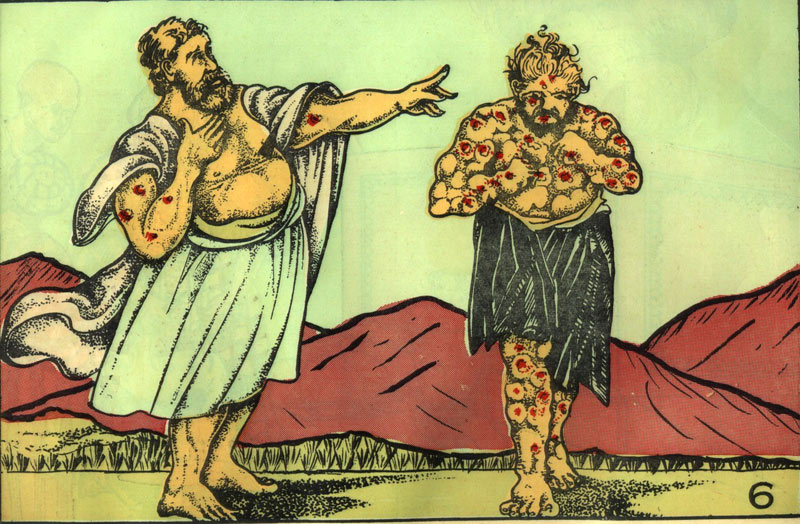

Натуральная оспа — очень заразная вирусная инфекция. Передавалось заболевание воздушно-капельным путем, а также при прикосновении к коже больного человека. Классическими симптомами оспы были следующие: тяжелое общее состояние и боли во всем теле, высокая температура, появление по всей поверхности кожи оспин. Язвочки покрывали всю кожу и слизистые оболочки (в том числе внутренних органов), больной человек выглядел устрашающе. Если наступало выздоровление, на месте язвочек образовывались уродующие рубцы.

Но задолго до этого оспа на протяжении многих веков уносила сотни тысяч жизней. Оспу называют древнейшей инфекцией, «древнее, чем самые первые документы». В первых четких медицинских описаниях оспы, датированных VI веком, становится понятно, что она была известна всегда. В средние века и ближе к нашему времени оспа была настолько распространена, что считалась обыкновенной, повсеместно существующей болезнью! Эпидемии наблюдались в Европе каждые 5-7 лет, смертность была очень высокой, а выздоровевшие нередко оставались инвалидами, так, половина всех слепых в те времена потеряли зрение именно из-за оспы.

Долгое время, до начала XVIII века, оспу считали незаразным заболеванием, а ее развитие связывали с разными причинами — с «кипением крови», «расщеплением жидкости организма» и другими. И если от чумы бежали, как только появлялись первые случаи, то от оспы бежать было просто некуда! Она была распространена буквально везде — в городской и сельской местности, среди богатых и бедных, среди взрослых и детей.

Когда стало понятно, что черная оспа — «болезнь заразительная», стали проводиться профилактические мероприятия. В Европе появились «оспенные дома», куда помещали заболевших, в городах устраивали карантины, умерших хоронили быстро и в строго отведенных местах — то есть делали все то же, что и во время эпидемий чумы. К сожалению, мероприятия никак не снижали смертность от оспы, и как лечить больных тоже никто не знал.

Однако врачи, наблюдавшие за больными, отмечали, что иногда оспа протекает в легкой форме и не приводит к смерти. И тот факт, что оспой нельзя было переболеть второй раз, вселял надежду.

Еще до открытия возбудителя натуральной оспы, до создания противооспенной вакцины и ее массового применения (к концу XVIII века) были популярны своеобразные народные методы прививания:

- в Западной Европе в средние века «покупали оспу»: к больному ребенку приводили здорового, чтобы он заразился и переболел;

- в России крестьяне практиковали тот же метод, но также втирали содержимое оспин от больного в носовую полость здорового человека;

- на Украине в деревнях прививали детей следующим образом: от человека с легкой формой оспы брали какой-нибудь биологический материал (кровь, слюну, соскобы оспин), пропитывали им ткань («оспенная материя») и прикладывали к разным частям тела.

После такой «прививки» множество детей и взрослых заболевало и умирало, но многие таким образом были спасены, так как переносили оспу в легкой форме и выздоравливали.

Факты о натуральной оспе

- Сегодня вспышек натуральной оспы не наблюдается ни в одной стране мира.

- Ликвидация оспы стала возможной благодаря массовой вакцинации.

- В лечении оспы в XX веке применялись противовирусные препараты, а также средства, которые позволяли уменьшить симптомы заболевания.

- Сегодня вирус натуральной оспы существует только в двух лабораториях в мире.

- Возникновение болезни естественным природным путем невозможно.

- «Ветрянка», или ветряная оспа, — не ослабленная или измененная вариация натуральной оспы (это распространенный миф среди родителей маленьких детей), а отдельное заболевание, которые вызывается вирусом другого типа. Болезнь не опасна и протекает легко, после чего формируется иммунитет.

Фото из общедоступных источников

Источник

Начавшаяся в Китае пандемия коронавируса заставила многих задуматься — насколько человечество защищено от таких вызовов? Казалось бы – стремительное развитие медицины и появление антибиотиков надёжно защитили человека от эпидемий, и новый вирус, появившийся в Китае, будет быстро побеждён. Однако проведя экскурс в историю, можно убедиться, что буквально сто лет назад, когда вирус испанского гриппа выкашивал миллионы людей на всех континентах, человек не ощущал себя столь защищённым. Эпидемии сопровождали человечество на протяжении всего его существования, периодически собирая свою жатву. Эпидемии уничтожали целые народы и цивилизации, ставя иногда под сомнение само существование человека на земле. Однако, когда казалось, что это уже конец, эпидемии таинственным образом отступали, давая людям расслабиться и почувствовать себя на какое-то время царями природы.

Древнейшая эпидемия чумы, накрывшая человечество, началась в 540 году в Византии, во времена правления Юстениана I, отчего и получила своё название. Оттуда эпидемия продвинулась на территорию Европы, Африки и Азии. Эпидемия собирала свою жатву почти двести лет (до середины VIII века). Преобладала бубонная чума, при котором смертность достигает 95% (лёгочная форма чумы даёт смертность 98-99%).

Считается, что очагом этой эпидемии был Египет. Это была крупнейшая хлебная житница мира. Корабли доставляли зерно из Египта, а вместе с ним привозили и корабельных крыс, на которых паразитировали чумные блохи. Так болезнь с африканского континента преодолела Средиземное море и попала в Византию. Чума не щадила никого, забирая во время пика эпидемии до десяти тысяч византийцев в день. Только в Константинополе от болезни умерло более половины населения.

Всего, по приблизительным подсчетам, годы эпидемии чумы унесли более 120 миллионов человеческих жизней (из них около до 50 миллионов человек погибло в Европе).

Вторая пандемия чумы настигла человечество в средние века. Своего пика достигла в 1346 – 1353 годах. Впрочем, и после этого вспышки чума, хотя и не столь масштабные, регистрировались в различных частях света. Считается, что первичный очаг болезни располагался в пустыне Гоби (Монголия).

Аномальное потепление вызвало засуху, заставив грызунов мигрировать ближе к человеческому жилью. С собой они принесли болезнь. А дальше по миру болезнь начали разносить монгольские воины и купцы. В Европе чума уничтожила половину населения. Не избежала этой болезни и Россия.

Эта пандемия несомненно сильно повлияла на Европу, оставив ощутимый след в культуре, экономике, психологии и, даже, генотипе европейцев.

Родиной третьей эпидемия был Китай (провинция Юнань), где она «проявилась» в середине XIX века. Оттуда она перекинулась на Индию. В обеих этих странах она забрала 12 миллионов жизней. Эпидемия полыхала долгие десятилетия. Последние её всплески были зафиксированы уже ближе к середине XX века. Нейтрализовать болезнь во многом удалось с помощью достижений в медицине – если в средние века смертность от чумы составляла 95-99% (в зависимости от формы чумы), то в настоящее время смертность (при грамотном лечении) не превышает 10%.

Эта болезнь терзала человечество практически всё время его существования, периодически вспыхивая в различных частях света. Уровень смертности от заболевания достигал 40%. Только в XVIII веке от этой болезни в Европе, по приблизительным подсчетам, умерло около 60 миллионов человек. Болезнь шагала с человечеством буквально «нога в ногу». Доходило до того, что на улицах европейских городов человек с не обезображенным оспой лицом был практически исключением и выделялся из общей массы. Многие считали её даже хуже и опаснее чумы, поскольку она «выхватывала» свои жертвы ежегодно (например, в Европе каждый год смертность от оспы достигала полутора миллионов человек), а чума собирала свою жатву в течение непродолжительного время эпидемий.

Одна из наиболее древних эпидемий оспы была зафиксирована в 737 году в Японии. Тогда от этой болезни умер каждый третий житель этой страны.

Наиболее опустошительно оспа прошлась по Америке, куда была завезена колонизаторами из Старого света. Она унесла десятки миллионов жизней индейцев, практически сметя с лица земли цивилизации ацтеков и инков.

С 1980 года оспа считается побеждённой болезнью. Во многом это заслуга английского доктора Эдварда Дженнера, который в 1796 году изобрёл вакцину от оспы. Победить вирус смогли лишь предпринятые по всему миру беспрецедентные меры по внедрению массовой вакцинации.

Человечество за время своего существования сталкивалось с тысячами вариантов вируса гриппа, но, пожалуй, самой масштабной пандемией гриппа стала вспышка испанского гриппа, унёсшего около ста миллионов жизней, или каждого пятого жителя Земли.

Болезнь настигла человечество на исходе Первой Мировой войны (унёсшей, кстати, «лишь» 37 миллионов жизней во всём мире) в 1918 году.

Считается, что первые случаи болезни были зафиксированы в США. Оттуда кораблями она благополучно перекочевала в Европу, где начала свою смертельную жатву. Военная цензура в то время запрещала размещать информацию о болезни. Первой об эпидемии сообщила нейтральная Испания, где гриппом заболело восемь миллионов человек, или почти 40% населения. Так появилось название вируса — «испанский грипп».

Всего болезнью переболело более полумиллиарда человек, то есть треть населения всей Земли (на тот момент).

Очаги болезни вспыхивали и ранее, но наиболее ярко холера раскрыла свои смертельные свойства в XIX веке, волнами накатывая на человечество и унося десятки миллионов жертв. Всего было семь пандемий холеры, первая из которых начала своё смертельное шествие в 1817 году в Индии – тогда погибло, по приблизительным подсчетам, почти сорок миллионов человек. Не обошла болезнь стороной и Россию, где в результате пяти крупных вспышек этой болезни умерло несколько миллионов человек. Ужас, вызванный болезнью, был столь велик, что привел к нескольким холерным бунтам. Последняя пандемия закончилась в 1966 году.

Холера не побеждена до сих пор. Вспышки болезни регистрируются в различных частях света и поныне. Последний крупный очаг болезни был зарегистрирован в 2010 году на Гаити. Тогда погибло почти десять тысяч человек.

Источник

Чёрная смерть, эпидемия чумы 1346—1353 гг.

Чёрная смерть, или чёрный мор, — вторая в истории пандемия чумы. Предполагается, что она унесла жизни 25 миллионов человек по всему миру и, по разным оценкам, от 30 до 60 % населения Европы.

Первая эпидемия чумы поразила Древнюю Грецию: афинская чума разразилась в 430 г. до н. э., в разгар Пелопоннесской войны. Вслед за афинской чумой, уже в нашу эру, пришли чума Антонина, чума Киприана и Юстинианова чума, поразившие Римскую империю и Византию. Юстинианова чума стала первой зарегистрированной пандемией чумы: она охватила всю территорию тогдашнего цивилизованного мира, опустошила почти все страны Средиземноморья (Византия потеряла более половины населения) и бушевала отдельными вспышками еще два столетия.

Прокопий Кесарийский, знаменитый византийский историк, писал о пандемии так:

«От чумы не было человеку спасения, где бы он ни жил — ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы… Много домов опустело, и случалось, что многие умершие за неимением родственников или слуг лежали по нескольку дней несожжёнными. В это время мало кого можно было застать за работой. Большинство людей, которых можно было встретить на улице, были те, кто относил трупы. Вся торговля замерла, все ремесленники бросили свое ремесло».

В 664 году эпидемия добралась до Англии и там наконец закончилась.

Почему несколько столетий человечеству удавалось избегать эпидемий чумы, при том, что лекарства от нее, конечно же, не существовало? Дело в том, что возбудителем заболевания является чумная палочка, а источником возбудителя инфекции — грызуны: сурки, суслики и песчанки, черные и серые крысы. Переносчики инфекции к человеку — блохи, более 55 видов, которые паразитируют еще и на кошках и верблюдах. Чума невероятно заразна, но для начала эпидемии нужен очаг.

Считается, что он появился в пустыне Гоби: там из-за необычайной засухи и бескормицы грызуны покинули места обитания и переместились ближе к человеческому жилью. Оттуда по Великому шелковому пути болезнь пришла в Китай.

Документы и хроники того времени содержат сведения о гибельной засухе, а затем об ураганах и проливных дождях, накрывших в 1333 году Ханбалык (нынешний Пекин). И вновь грызуны мигрировали к местам обитания людей, а вместе с грызунами мигрировали и блохи. Люди же в разрушенном ураганами городе жили скученно и не имели никакой возможности избавиться от грызунов и соблюдать правила гигиены. Так пришла Чёрная смерть.

Из Китая болезнь распространилась на территории Средней Азии, Индии и Египта, была принесена в низовья Дона и Волги Золотой ордой, купеческими кораблями — на Крымский полуостров и весной 1347 года пришла в Константинополь.

В Европе, как и в Китае, именно в это время бушевали катаклизмы: во-первых, по не установленной до сих пор причине началось резкое похолодание, которое привело к неурожаям и голоду. В Европе свирепствовала очередная эпидемия натуральной оспы — болезни, которая не исчезала никогда, но каждый раз распространялась вспышками во время природных катаклизмов, ослаблявших иммунитет населения. К оспе скоро добавилась проказа, вынудившая церковь впервые открыть убежища для людей, зараженных одной и той же болезнью.

Кроме того, жители городов жили бедно и тесно, а санитарное состояние и их жилищ, и самих городов привело бы в неописуемый ужас любого нашего современника: мусор выбрасывался прямо из окон на улицы, и туда же выливались помои; контакт с крысами был настолько тесным, что никого не удивляли укусы грызунов за лицо или следы их жизнедеятельности на подушках; люди не просто жили скученно — они ели из одной посуды, спали вповалку и, естественно, довольно редко мылись. К тому же у части населения, особенно в монастырской среде, со времен Раннего Средневековья добровольное принятие аскезы считалось великой добродетелью: грешное тело предполагалось усмирять, лишая его самого необходимого — вплоть до священного обета не погружать тело в воду никогда в жизни. Неудивительно, что в таких условиях Европа не могла устоять перед натиском чумы.

А чуть позже, в разгар эпидемии, ее и назвали Чёрной смертью: трупы людей, умерших от болезни быстро чернели и выглядели словно обугленные. Это наводило еще больший ужас на население, но спасения от чумы не существовало.

С началом пандемии начались и попытки медиков противостоять страшной болезни, но, конечно, средневековая медицина не располагала ни знаниями, ни средствами, способными хоть как-то помочь зараженным. Основным методом лечения были попытки выжигать или вырезать бубоны (воспаленные лимфатические узлы) или модное в то время кровопускание, что, конечно, не способствовало выздоровлению. Одним из самых успешных чумных докторов был Мишель де Нострадам, больше известный как предсказатель Нострадамус: он предлагал как можно скорее сжигать тела умерших от чумы, а больным обеспечивать наличие чистой воды, качественного питания и свежего воздуха. И это единственное, что действительно могло помочь.

Костюм чумного доктора изобрел и ввел в обращение французский медик Шарль де Лорм. Считалось, что устрашающая маска с клювом отпугивает болезнь. Кроме того, клюв защищал врача от «болезнетворного запаха», то есть являлся прообразом современных респираторов. Его кончик заполняли сильно пахнущими лекарственными травами или губкой, пропитанной благовониями. Такие же губки, пропитанные ладаном, врачеватель вставлял в уши и ноздри. Глаза были защищены стеклянными вставками в маске, а кожаная или промасленная одежда из грубой ткани защищала чумного доктора от физического контакта с телами инфицированных людей и трупами.

Вторая пандемия чумы длилась вплоть до 1730 года, охватив весь мир, в том числе и Российскую империю. Между пиками активности проходили десятки лет, а то и столетия, и каждый раз новые поколения людей, не знавшие Чёрной смерти, сталкивались с ней как в первый раз.

Чума не побеждена до сих пор, но теперь успешно лечится и не приводит к эпидемиям.

Натуральная оспа: от начала нашей эры до 1977 года

Натуральная, или чёрная, оспа — высокозаразная вирусная инфекция, вызываемая сразу двумя видами вирусов: Variola major (летальность 20–40 %, по некоторым данным — до 90 %) и Variola minor (летальность 1–3 %). Болезнь протекает в тяжелой форме: с высокой температурой и лихорадкой, рвущими болями в теле, сильной жаждой, головной болью, рвотой и сыпью на коже, которая оставляет уродливые рубцы. Помимо этого, оспа может частично или полностью отнять зрение.

Когда точно этот вирус впервые поразил человечество, неизвестно. Сейчас ученые предполагают, что это случилось в начале нашей эры: согласно генетическим исследованиям, натуральная оспа очень близка к оспе верблюжьей, так что первым очагом заражения считается Ближний Восток.

Первая пандемия оспы поразила Китай в IV веке, а затем Корею; в 737 году от оспы вымерло более 30 % населения Японии; арабские завоевания в VII–VIII вв. разнесли оспу от Испании до Индии; а нашествие норманнов на Париж в 846 г. распространило заболевание по территории всей Европы, а оттуда – и мира.

Источник

Цинга

В Средневековье даже авитаминоз мог стать смертельной болезнью. Например, цинга — недуг, который вызван острым дефицитом витамина C. Во время этой болезни повышается ломкость сосудов, на теле появляется геморрагическая сыпь, повышена кровоточивость десен, выпадают зубы.

Цинга была обнаружена во времена крестовых походов в начале XIII века. Со временем ее стали называть «морской скорбут», потому что в основном ей болели моряки. Например, в 1495 году корабль Васко да Гамы потерял 100 из 160 членов экспедиции на пути в Индию. По статистике, с 1600-го по 1800-й от цинги умерло около миллиона мореплавателей. Это превышает человеческие потери во время морских баталий.

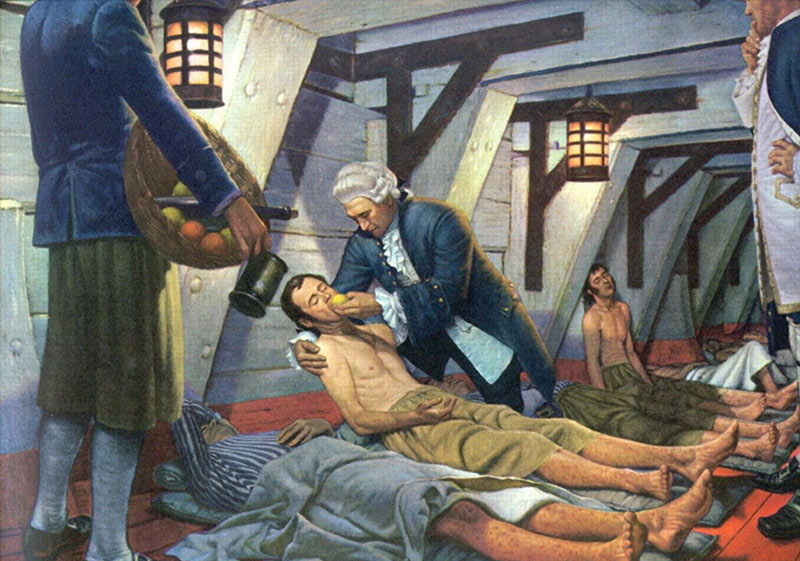

Лечение от цинги было найдено В 1747 году: главный врач Морского госпиталя Госпорта Джеймс Линд доказал, что зелень и цитрусовые могут предотвратить развитие болезни.

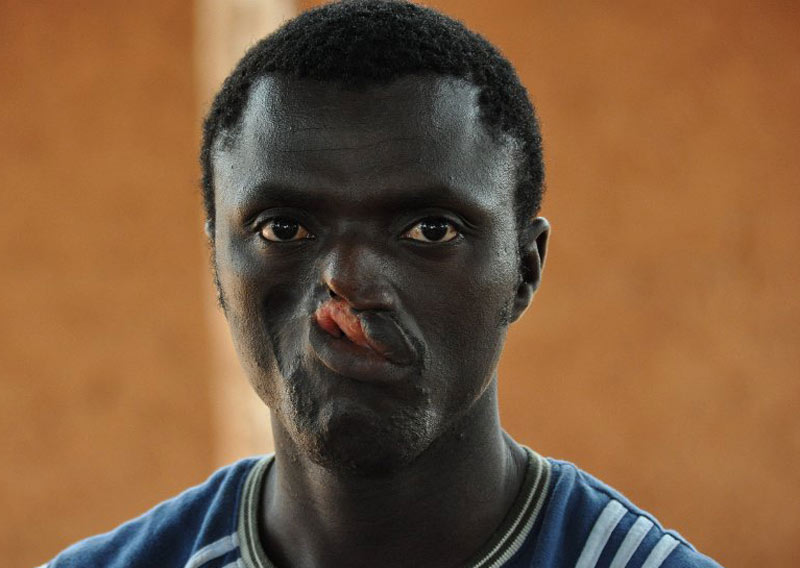

Нома

Самые первые упоминания о номе встречаются в трудах древних врачей — Гиппократа и Галена. Позже она стала постепенно захватывать всю Европу. Антисанитария — лучшая среда для размножения бактерии, которая вызывает ному, а насколько известно, в Средневековье особенно не следили за гигиеной.

Бактерия, попадая в организм, начинает размножаться — и во рту появляются язвы. На последних стадиях заболевания обнажаются зубы и нижняя челюсть. Впервые подробное описание болезни появилось в работах голландских врачей начала XVII века. В Европе нома активно распространялась вплоть до XIX века. Вторая волна номы пришла во время Второй мировой войны — язвы появлялись у заключенных в концлагерях.

В наши дни болезнь распространена, в основном, в бедных районах Азии и Африки, без надлежащего ухода она убивает 90% детей.

Бубонная чума

Впервые рассказ о чуме встречается в эпосе о Гильгамеше. Упоминания о вспышках болезни можно найти во многих древних источниках. Стандартная схема распространение чумы — «крыса — блоха — человек». Во время первой эпидемии в 551−580 годах («Юстинианова чума») схема менялась на «человек — блоха — человек». Такая схема называется «чумное побоище» из-за молниеносного распространения вируса. Во время «Юстиниановой чумы» погибли более 10 миллионов человек.

В общей сложности от чумы скончались до 34 миллионов человек в Европе. Самая страшная эпидемия случилась в XIV веке, когда вирус «чёрной смерти» был занесён из Восточного Китая. Бубонная чума не лечилась вплоть до конца XIX века, однако зафиксированы случаи, когда больные выздоравливали.

В настоящее время смертность не превышает 5−10%, и процент выздоровлений достаточно высок, конечно, только при условии, если болезнь диагностирована на ранней стадии.

Лепра

Лепра, или по-другому проказа, начинает свою историю с древних времен — первые упоминания о болезни содержатся в Библии, в папирусе Эберса и в некоторых трудах врачей Древней Индии. Однако «рассвет» лепры пришёлся на эпоху Средневековья, когда возникли даже лепрозории — места карантина для зараженных.

Когда человек заболевал лепрой его показательно хоронили. Больного осуждали на смерть, клали в гроб, служили по нему службу, затем отправляли на кладбище — там его ждала могила. После погребения его навсегда отправляли в лепрозорий. Для своих близких он считался мертвым.

Лишь в 1873 году в Норвегии был открыт возбудитель лепры. В настоящее время проказу возможно диагностировать на ранних стадиях и полностью вылечить, но при позднем диагнозе больной становится инвалидом с стойкими физическими изменениями.

Черная оспа

Вирус оспы — один из самых древних на планете, он появился несколько тысяч лет назад. Однако свое название получил лишь в 570 году, когда епископ Марием из Аванша употребил его под латинским именем «variola».

Для средневековой Европы оспа была самым страшным словом, за нее жестоко наказывали как зараженных, так и беспомощных врачей. Например, бургундская королева Аустригильда, умирая, попросила своего мужа казнить ее врачей за то, что они не смогли спасти от этого страшного заболевания. Ее просьба была исполнена — врачей зарубили мечами.

В какой-то момент в Европе вирус распространился настолько широко, что невозможно было встретить человека, не болевшего оспой. У немцев даже сложилась поговорка: «Von Pocken und Liebe bleiben nur Wenige frei» (Немногие избегнут оспы и любви).

В наши дни последний случай заражения зафиксирован 26 октября 1977 года в сомалийском городе Марка.

Источник