Черная оспа 18 век

Черная (натуральная) оспа, пожалуй, самая масштабная болезнь в мировой истории. Да, была еще чума, уносившая разом тысячи жизней. Но чума приходила и уходила, а оспа была всегда и она регулярно прорежала население планеты.

Определить точный период появления оспы невозможно. Некоторые исследователи полагают, что она уже была в Египте в 3720-3710 гг. до н. э., другие оспаривают этот момент и считают, что в то время имела место другая эпидемия. Однако, совершенно точно известно что в 4 веке Китай уже порядком лихорадило от Черной оспы.

Из Китая она двинулась в Корею, далее — в Японию, Африку, а в 6 веке уже во всю хозяйничала в Византии. Так, за короткий срок опасная болезнь захватила весь мир. В 15 веке оспа завладела последними континентами — Южной и Северной Америкой, переправившись туда вместе с испанскими конкистадорами.

Статистические данные таковы, что на тысячу человек разве что одному удавалось избежать болезни. 300-400 на тысячу умирали. В средине века в ходу была грустная поговорка:

Мало кому удается избежать оспы и любви

Болезнь начиналась как лихорадка. Повышалась температура, появлялась слабость и боли в спине. Позже присоединялась сыпь, перераставшая в гнойные пузырьки (папулы).

На 8—9-й дни болезни в стадии нагноения пузырьков вновь ухудшается самочувствие больных, возникают признаки токсической энцефалопатии. Период подсыхания и отпадения корок занимает около 1—2 недель. На лице и волосистой части головы образуются многочисленные рубцы.

Оспенные рубцы сохранялись на всю жизнь и были зловещим напоминанием о перенесенной болезни. Именно из-за уродливых «оспин» средневековые дамы так тяготели к свинцовой пудре, маскирующей недостатки кожи.

Бороться с болезнью, конечно, пытались. Ну как — пытались? Древние люди мало что понимали в медицине и действовали проверенными методами. Пускали кровь, тыкали в больных раскаленным железом, а то и вовсе одевали в красные одежды, полагая, что болезнь испугается красного цвета и сбежит.

Однако в 8-10 веках в Китае и Индии медики додумались до вариоляции — введение гноя из папулы больного здоровому человеку.

Метод был не совершенным и так же приводил к смерти здорового человека, но многим удавалось переболеть оспой в легкой форме.

Именно к этому способу прибегла отважная Екатерина II, порядком напугав царский двор. Позже ее примеру последовали многие аристократы.

В конце 18 века ученые умы установили, что коровья оспа, привитая человеку, помогает избежать болезнь и легко переносится. Можно считать, что именно с этого момента человечество дало отпор страшной болезни. Вакцинация от оспы приняла массовый характер. Последний случай заражения оспой был зафиксирован в Сомали в 1977 году.

Однако, сильно радоваться не стоит. В американской и российской лабораториях до сих пор обитает вирус черной оспы.

В июле 2014 года шесть пробирок с вирусом были обнаружены в забытой картонной коробке на складе в кампусе института здравоохранения в Мэрилэнде. Было установлено, что вирус сохранял жизнеспособность. 24 февраля 2015 года пробирки были уничтожены под надзором представителя ВОЗ.

И хоть многие выступают за его уничтожение, этого пока не произошло…

Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного 🙂

ЧИТАЙТЕ так же:

Винсент Ван Гог, Маяковский, Иуда — великие самоубийцы

Источник

Черная (или натуральная) оспа – высокозаразная инфекция вирусного происхождения, которая вызывает появление симптомов интоксикации, лихорадки, протекающей в два этапа, и везикулезно-пустулезной экзантемы. Это самое древнее заболевание. Первые упоминания о нем были обнаружены при расшифровке египетских папирусов, написанных за 3000 лет до нашей эры. В XVIII веке эпидемия выкосила 1/10 часть населения планеты. Было время, когда ежегодно черная оспа выкашивала по 10-12 миллионов человек. Современной медицине удалось взять под контроль распространение инфекции. Последний случай заражения был зафиксирован в сомалийском городе Марка в 1977 году.

Механизм заражения черной оспой

Заболевание вызывают два крупных ДНК-содержащих вируса Variola major и Variola minor, которые относятся к семейству Poxviridae рода Orthopoxvirus. Вирионы имеют форму кирпича, сложную структуру. Она состоит из оболочки, белков и одной молекулы двухцепочной линейной ДНК, имеющей ковалентные замкнутые концы.

Возбудитель черной (натуральной) оспы, попадая во внешнюю среду, не погибает. Он не боится высушивания, замораживания, при комнатной температуре живет до семнадцати месяцев. Гибнет при нагревании до 100 градусов через десять минут или при воздействии 1% раствора формальдегида.

В организм человека попадает через носоглотку. Оседает на слизистой верхних дыхательных путей. Там накапливается, а потом проникает в региональные лимфатические узлы. Здесь происходит первая волна репликации вирионов. Стремительное увеличение их количества способствует проникновению возбудителя в кровоток.

Вместе с ним он разносится по всему организму. Инфицируются клетки печени, селезенки, ЦНС. Тропизм к клеткам кожи приводит к формированию оспенных элементов. Поражается сосочковый и подсосочковый слой дермы. Это объясняет появление отека и воспалительной инфильтрации. Эти явления становятся основой баллонирующей и ретикулярной дегенерации, формирования элементов энантемы, а потом и экзантемы. Их массовое появление наблюдается в конце первой недели от начала продромального периода.

Клинические проявления на разных стадиях болезни

Развитие инфекции происходит в пять этапов. Их особенности отображены в следующей таблице.

| Название периода | Клинические симптомы | Сроки течения |

| Инкубационный | Никак себя не проявляет | 9-14 дней, изредка удлиняется до 22 суток |

| Продромальный | Начинается с резкого повышения температуры тела до 40 градусов, больной ощущает слабость, общее недомогание, легкую тошноту. У него возникают сильные боли в пояснице, в мышцах. Иногда (не у всех) наблюдается формирование сыпи в местах треугольника Симона или на груди, похожей на сыпь при скарлатине или кори. К концу периода температура тела снижается | 2-4 дня |

| Этап высыпаний | На коже и на слизистых появляются мелкие пятна розового цвета. Через сутки они превращаются в папулы, спустя трое суток — в везикулы и становятся похожими на многокамерные пузырьки. В центре везикул наблюдается пупкообразное втяжение. Появляются элементы сыпи на лице, на туловище, на всех парных конечностях. Они могут обнаруживаться на ладонях и на подошве ног. Эта характерная особенность, по которой идентифицируется натуральная оспа. Сыпь, в отличие от ветряной оспы, мономорфна (все элементы появляются сразу, все проходят одинаковые этапы развития, все сразу затягиваются). Появление высыпаний провоцирует новый подъем температуры тела и формирование второй волны интоксикации | 4-5 дней |

| Этап нагноений | Начинается с резкого ухудшения состояния больного. Температура тела 39-40 градусов. Элементы сыпи нагнаиваются, теряют многокамерность, становятся болезненными. К концу третьей недели от начала заболевания везикулы вскрываются, содержимое их выливается наружу, на их месте образуется эрозия, которая быстро затягивается черной корочкой. Вот почему натуральная оспа имеет второе название (черная). Процесс образования корочек сопровождается сильным зудом | 3 дня (7-10е сутки) |

| Этап реконвалесценции | Начинается с четвертой недели с момента возникновения инфекции. Температура тела нормализуется, общее состояние больного улучшается. Наблюдается явление, при котором происходит общее отпадение корочек. Кожа под ними сильно шелушится. На месте везикул образуются глубокие рубцы, они формируют эффект рябой кожи. | Не имеет четких временных границ |

Классификация заболевания

Описание симптомов черной оспы должно обязательно корректироваться с учетом форм заболеваний, степени тяжести течения инфекции. Сегодня разработана следующая схема классификации. Она позволяет формулировать прогнозы.

| Форма | Подтип | Клинические особенности | Летальный исход в % | |

| У вакцинированных | У невакцинированных | |||

| Обычная | Сливная | Пустулы появляются на лице, на коже, расположенной на разгибательных поверхностях конечностей. | 26,3 | 62 |

| Дискретная | Везикулы рассеяны по всему телу | 0,7 | 9,3 | |

| Модифицированная (вариолоид) | Сливная Дискретная | Отличается от обычной оспы ускоренным течением и отсутствием симптомов интоксикации. В продромальный период появляется бледно-папулезная сыпь. Ее элементы быстро превращаются в пустулы. Они высыхают без образования везикул. Вокруг пузырьков нет зон гиперемии, поэтому в медицине данная форма имеет второе название «белая оспа» | ||

| Без сыпи | Инфекция развивается с учетом всех этапов развития за исключением этапа сыпи. Диагноз подтверждается только на основании серологических исследований | |||

| Плоская | Сливная Дискретная | На теле появляются плоские папулы | 66,7 | 96,5 |

| Геморрагическая | Ранняя | Характеризуется молниеносным течением, при котором еще в продромальном периоде появляется сыпь, заполненная содержимым с примесями крови. Ее формирование приводит к массивным кровоизлияниям в кожу | 100 | 100 |

| Поздняя | Геморрагии образуются после завершения формирования сыпи | 89,8 | 96,8 | |

Источники инфекции

Источником инфекции является больной человек. Он начинает быть заразным для окружающих за несколько дней до окончания инкубационного периода инфекции и до момента отпадения корочек — в среднем, сорок дней от начала заболевания. Наибольшее количество вирионов вырабатывают люди, у которых оспа протекает в тяжелой затяжной форме.

Характер контагиозности определяет локализация возбудителя в организме человека. Так как основное количество вирионов содержится в верхних дыхательных путях, передача инфекции воздушно-капельным путем считается основной. Во внешнюю среду возбудитель черной оспы попадает вместе с частичками слизи, слюны, мокроты при кашле, чихании, громком разговоре. Заражаются люди, вдыхающие воздух, в составе которого содержатся частички перечисленных биологических жидкостей.

По мере подсыхания капельки с жизнеспособными вирионами превращаются в ядрышки. Они легко разлетаются по округе при помощи потоков воздуха. Таким способом возбудитель легко попадает в соседние помещения. Функционирование системы отопления и вентиляции способствует распространению инфекции вверх. Таким способом в прошлом веке возникали вспышки болезни в многоэтажных лечебных учреждениях, в которых инфицированные были госпитализированы с ошибочным диагнозом.

Локализация возбудителя в клетках кожи объясняет возможность длительного его существования вне организма хозяина. Жизнеспособные вирионы находятся на одежде больного человека, на предметах, которыми он пользуется. При сортировке вещей, при их встряхивании, возбудитель инфекции снова попадает в воздух, он смешивается с частичками пыли. Таким образом формируется вторичный аэрозоль, способный привести к заражению воздушно-пылевым путем. Подавляющее большинство неиммунных людей имеет высокую восприимчивость к инфекции. Она бывает различной. 40% больных умирает. Тот, кто остается жив, получает напряженный иммунитет, который сохраняется на протяжении десяти лет.

Дифференциальная диагностика

На начальных этапах развития натуральная оспа имеет ряд признаков, схожих с другими инфекционными заболеваниями. Поставить точный диагноз помогает дифференциальная диагностика.

Так, например, в продромальный период становится возможным появление сыпи, похожей на высыпания скарлатины и кори. При черной оспе они возникают в определенных местах: грудной треугольник и треугольник Симона (участок кожи между животом и бедрами, ограниченный линиями, соединяющими передние подвздошные оси с точками, расположенными на коленных суставах).

При ветряной оспе везикулы не появляются на ладонях и подошвах. Они формируются на теле, имеют однокамерную структуру (при прокалывании иглой пузырек с серозным содержимым сдувается весь полностью). Для инфекции, вызванной третьим штаммом герпеса, характерен полиморфизм.

Натуральная оспа диагностируется по следующим опорным симптомам:

- острое начало;

- двухволновая лихорадка;

- боль в пояснице и мышцах;

- продромальный реш (сыпь в треугольнике Симона);

- поэтапное формирование пустул;

- многокамерность везикул;

- обязательный процесс нагноения элементов сыпи;

- мономорфность высыпаний.

Огромное значение имеет эпидемиологический анамнез: заболевание быстро распространяется и вызывает большие и малые вспышки. В случае необходимости проведения дифференциальной диагностики с токсикоаллергическим дерматитом и синдромом Стивена-Джонсона используются лабораторные серологические тесты и микробиология.

Методы лечения

Если подтверждается диагноз, больной подлежит немедленной госпитализации сроком на сорок дней. Ему прописывается пастельный режим, щадящая диета. Лечение проводится в трех направлениях. Осуществляется:

- этиотропная;

- патогенетическая;

- симптоматическая терапия.

Применяется специфический гамма-глобулин, противовирусные препараты («Метисазон», «Рибавирин»). Для предотвращения присоединения бактериального компонента с первого дня вводятся антибиотики. Для проведения интоксикации используются глюкозо-солевые растворы, десенсибилизирующие средства, проводится витаминотерапия. Бороться с болью помогают анальгетики, для нормализации сна назначаются снотворные.

Параллельно с этим производится местная обработка:

- для полости рта выбирается 1% раствор гидрокарбоната натрия (5-6 раз в день);

- для глаз применяется 20% раствор сульфацила-натрия (3-4 раза в сутки);

- для век 1% раствор борной кислоты;

- для элементов сыпи на теле лучше всего подходит 5% раствор перманганата калия (в период образования корочек для уменьшения зуда используется 1% ментоловая мазь).

После завершения курса при благоприятном прогнозе больной переводится на диспансерное наблюдение.

Осложнения

Самое частое осложнение – инфекционно-токсический шок. Тяжелое течение инфекции может привести к развитию абсцесса, остеоартрита, энцефалита, менингита, пневмонии. Заболевание нередко приводит к появлению рубцов на роговице глаз.

Меры профилактики

Глобальная профилактика натуральной черной оспы позволила в 1980 году официально заявить о ликвидации инфекции на Земле. Было это сделано на тридцать третьей сессии ВОЗ. В 1958 году делегация СССР предложила всем развитым странам принять программу оказания помощи в проведении вакцинации населения бедных государств. Такое решение, как показала практика, оказалось эффективным: к 1971 году удалось победить заболевание в Латинской Америке, в 1975 году в странах Азии, в 1977 году в Африке.

В плановом порядке прививались трехлетние дети, а потом в возрасте 8 и 16 лет производилась ревакцинация. Раз в пять лет делали прививку всем военнослужащим, работникам международного транспорта, гостиниц, специализирующихся на приеме иностранных гостей, доноров крови. Подобные меры позволили победить болезнь. Сегодня обязательной вакцинации подлежат только лица, работающие с культурой вируса в научных целях (лаборанты, научные сотрудники).

Источник

Èñïàíñêèé ãîñòü. Ýïèäåìèÿ ãðèïïà â 1918-1919 ãîäàõ

Ñ ãðèïïîì çíàêîì, íàâåðíîå, êàæäûé èç íàñ ýòî çàáîëåâàíèå ïðèõîäèò «â ãîñòè» êàæäóþ çèìó, ìèãðèðóÿ èç þæíîãî ïîëóøàðèÿ â ñåâåðíîå. È êàæäûé âèçèò çàêàí÷èâàåòñÿ ýïèäåìèåé: âèðóñ ãðèïïà ìóòèðóåò òàê áûñòðî, ÷òî ñïóñòÿ ãîä èììóííîé ñèñòåìå ÷åëîâåêà ïðèõîäèòñÿ çàíîâî ó÷èòüñÿ ñïðàâëÿòüñÿ ñ áîëåçíüþ.

«Ðÿäîâàÿ» ýïèäåìèÿ ãðèïïà óáèâàåò íåñêîëüêî ñîòåí òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à åå æåðòâàìè îáû÷íî ñòàíîâÿòñÿ óæå îñëàáëåííûå ðàíåå ëþäè äåòè è ñòàðèêè, áåðåìåííûå æåíùèíû, è òå, êòî óæå ñòðàäàåò ñåðüåçíûìè çàáîëåâàíèÿìè. Íî â 1918 ãîäó ÷åëîâå÷åñòâî ñòîëêíóëîñü ñ ãðèïïîì, êîòîðûé óáèâàë ìîëîäûõ è ñîâåðøåííî çäîðîâûõ ëþäåé ïðè÷åì óáèâàë ìèëëèîíàìè, âûêàøèâàÿ öåëûå íåáîëüøèå ãîðîäà.

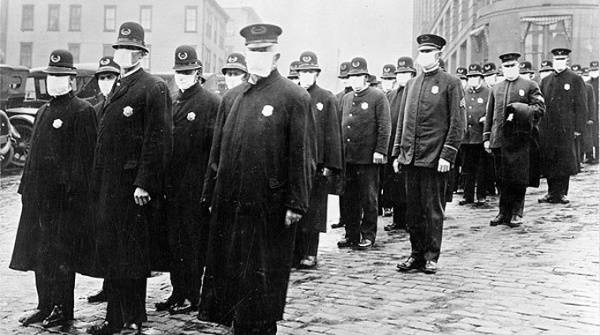

ðàçãàð ýïèäåìèè íà óëèöàõ ìíîãèõ ãîðîäîâ áûëî íåðåàëüíî âñòðåòèòü ÷åëîâåêà áåç ìåäèöèíñêîé ïîâÿçêè

Íåñìîòðÿ íà íàçâàíèå, «èñïàíñêèé ãðèïï», âåðîÿòíî, âîçíèê â ñàìîì íà÷àëå 1918 ãîäà â Êèòàå, îòêóäà ïîïàë â ÑØÀ. 11 ìàðòà íà áàçå â ôîðòå Ðàéëè âèðóñ çàðàçèë áîëåå 500 ñîëäàò, ãîòîâèâøèõñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Ïåðâîé ìèðîâîé. Âñå èì áûñòðî ñòàëî ëåã÷å è ïîäðàçäåëåíèå îòïðàâèëîñü íà êîðàáëÿõ â Åâðîïó.

Òàê «èñïàíêà» ïîïàëà â ïî÷òè èäåàëüíîå ìåñòî. Ìèëëèîíû ñîëäàò íàõîäèëèñü â îêîïàõ, ãäå íå ñîáëþäàëèñü ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà ãèãèåíû è áûëà íåäîñòóïíà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.  òûëó òàêæå íå õâàòàëî âðà÷åé è ëåêàðñòâ âñå ëó÷øåå óõîäèëî íà ôðîíò. Ïî ìîðþ, æåëåçíûì è àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ì÷àëèñü êîíâîè, êîòîðûå âìåñòå ñ âîåííûì ãðóçàìè äîñòàâëÿëè è ðàçíîñ÷èêà áîëåçíè.

Ê êîíöó àïðåëÿ ãðèïï îõâàòèë Ôðàíöèþ, îòêóäà çà äâà ñ íåáîëüøèì ìåñÿöà ðàñïðîñòðàíèëñÿ ïî âñåé Åâðîïå. Èç-çà âîéíû ïðàâèòåëüñòâà çàïðåùàëè ãàçåòàì íàãíåòàòü ïàíèêó, ïîýòîìó âñëóõ î ýïèäåìèè ñòàëè ãîâîðèòü ëèøü êîãäà çàáîëåâàíèå äîñòèãëî íåéòðàëüíîé Èñïàíèè îòñþäà è íàçâàíèå. Äî êîíöà ëåòà âèðóñ äîñòèã Ñåâåðíîé Àôðèêè è Èíäèè, à çàòåì çàòèõ.

êîíöå àâãóñòà «èñïàíêà» äâèíóëàñü îáðàòíî îíà ïîðàçèëà ÷àñòü Àôðèêè, âåðíóëàñü â Åâðîïó, íà êîðàáëÿõ ïåðåïðàâèëàñü â ÑØÀ, à ê çèìå îõâàòèëà ïî÷òè âåñü ìèð, êðîìå Ìàäàãàñêàðà, Àâñòðàëèè è Íîâîé Êàëåäîíèè. È íà ýòîò ðàç âèðóñ íà÷àë óáèâàòü. Ñêîðîñòü ðàçâèòèÿ áîëåçíè ïóãàëà äàæå âèäàâøèõ ìíîãîå âðà÷åé: â ñ÷èòàííûå ÷àñû òåìïåðàòóðà ïîäíèìàëàñü äî ñîðîêà ãðàäóñîâ, íà÷èíàëèñü áîëè â ãîëîâå è ìûøöàõ, à çàòåì áîëåçíü äîáèðàëàñü äî ëåãêèõ, âûçûâàÿ ñèëüíåéøóþ ïíåâìîíèþ. Óæå íà âòîðîé-òðåòèé äåíü íåêîòîðûå ãèáëè îò îñòàíîâêè ñåðäöà, êîòîðîå íå ìîãëî ïîääåðæèâàòü ðàññòðîåííûé îðãàíèçì. Äðóãèå äåðæàëèñü äî äâóõ íåäåëü, ïîãèáàÿ óæå èç-çà ïíåâìîíèè.

Âñåãî çà äâà ãîäà èñïàíñêèé ãðèïï óíåñ â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå æèçíåé, ÷åì Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ

Î÷åâèäöû «èñïàíêè» îïèñûâàþò êàðòèíó, êîòîðîé ìîãóò ïîçàâèäîâàòü ñöåíàðèè ìíîãèõ ôèëüìîâ-êàòàñòðîô.  Èíäèè íåáîëüøèå ãîðîäà ïðåâðàùàëèñü â ïðèçðàêîâ, ãäå ïîãèáëî âñå íàñåëåíèå.  Âåëèêîáðèòàíèè â ðàçãàð âîéíû âñòàëè ìíîãèå çàâîäû, à â Äàíèè è Øâåöèè íà íåêîòîðîå âðåìÿ ïåðåñòàëè ðàáîòàòü òåëåãðàô è òåëåôîí ïðîñòî èç-çà òîãî, ÷òî íåêîìó áûëî ðàáîòàòü. Ñî ñáîÿìè ðàáîòàëè æåëåçíûå äîðîãè ìàøèíèñòû íåêîòîðûõ ïîåçäîâ óìèðàëè â ïóòè.

Ïîïûòêè ñîçäàòü âàêöèíó íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì, íå áûëî è ñðåäñòâ, ÷òîá ïîääåðæàòü áîëüíîãî, îñëàáèâ ñèìïòîìû èíôåêöèè è äàâ îðãàíèçìó ñàìîìó ñïðàâèòüñÿ ñ âèðóñîì. Îáùåñòâî ïûòàëîñü çàùèòèòüñÿ îðãàíèçàöèîííûìè ìåðàìè: áûëè îòìåíåíû âñå ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, ìàãàçèíû íà÷àëè òîðãîâàòü «÷åðåç îêîøêî», â êîòîðîå êëèåíò ïðîñîâûâàë äåíüãè è ïîëó÷àë òîâàð, à â íåáîëüøèõ àìåðèêàíñêèõ ãîðîäêàõ ñëó÷àéíîãî ïðîõîæåãî ìîãëè è ïðèñòðåëèòü, åñëè ïàòðóëþ èç ñîçíàòåëüíûõ ãðàæäàí êàçàëîñü, ÷òî îí ïîõîæ íà áîëüíîãî.

Ýïèäåìèÿ «èñïàíêè» ïðîäåðæàëàñü äî êîíöà 1919 ãîäà, ïðè÷åì òðåòüÿ åå âîëíà íå òðîíóëà ëèøü áðàçèëüñêèé îñòðîâ Ìàðàæî â óñòüå ðåêè Àìàçîíêè. Âèðóñ çàðàçèë áîëåå ÷åòâåðòè íàñåëåíèÿ ïëàíåòû, à ñìåðòíîñòü ïî ðàçíûì îöåíêàì ñîñòàâèëà îò 50 äî 100 ìèëëèîíîâ òî åñòü 2,5-5% âñåãî òîãäàøíåãî íàñåëåíèÿ ïëàíåòû.

Ïîáåæäåííûé ìîíñòð. Íàòóðàëüíàÿ îñïà

Îñïà, ñåé÷àñ óæå îòñóòñòâóåò â ïðèðîäå ýòî ïåðâîå çàáîëåâàíèå, ïîëíîñòüþ ïîáåæäåííîå ÷åëîâåêîì. Âïåðâûå ýïèäåìèè îñïû áûëè ïîäðîáíî îïèñàíû íà Áëèæíåì âîñòîêå â IV âåêå áîëåçíü ïðîêàòèëàñü ïî Êèòàþ, çàòåì ïîÿâèëàñü â Êîðåå, à â 737 ãîäó ýïèäåìèÿ ïîòðÿñëà ßïîíèþ, ãäå ïî íåêîòîðûì èñòî÷íèêàì ïîãèáëî äî òðåòè íàñåëåíèÿ. Òîãäà æå âèðóñ íà÷àë ïðîíèêàòü â Åâðîïó.

Îñïà â ñ÷èòàííûå äíè îáåçîáðàæèâàåò ñâîåãî íîñèòåëÿ, ïîêðûâàÿ òåëî ìíîæåñòâîì ÿçâ. Çàðàçèòüñÿ ïðè ýòîì ìîæíî íå òîëüêî âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì, íî è ÷åðåç îäåæäó, ïîñòåëüíîå áåëüå, ïîñóäó, íà êîòîðûå âîçáóäèòåëü ïîïàäàë èç ÿçâ.  ñðåäíåâåêîâîé Åâðîïå îñïà â êàêîé-òî ìîìåíò ñòàëà ïî÷òè ïîñòîÿííûì ñïóòíèêîì ÷åëîâåêà. Íåêîòîðûå âðà÷è óòâåðæäàëè, ÷òî åé äîëæåí ïåðåáîëåòü êàæäûé, à ïîëèöåéñêèå îòñóòñòâèå ñëåäîâ îñïû óêàçûâàëè êàê îñîáóþ ïðèìåòó ïðè ðîçûñêå ïîäîçðåâàåìîãî. Îò îñïû óìèðàë êàæäûé âîñüìîé çàðàçèâøèéñÿ, à ñðåäè äåòåé ñìåðòíîñòü äîñòèãàëà 30%.  «ñïîêîéíûå» ãîäû áîëåçíü óíîñèëà îò 800 òûñÿ÷ äî ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ æèçíåé, íå ùàäÿ ïðè ýòîì è âûçäîðîâåâøèõ ïîìèìî øðàìîâ îò ÿçâ, êîòîðûå îñòàâàëèñü íà âñþ æèçíü, çàðàçà íåðåäêî ïðèâîäèëà ê ñëåïîòå.

Îñïà îäíî èç ñàìûõ «óðîäëèâûõ» çàáîëåâàíèé, èçâåñòíûõ ÷åëîâå÷åñòâó

Åùå óæàñíåé îêàçàëàñü ýïèäåìèÿ îñïû â Àìåðèêå, êóäà âèðóñ ïîïàë ñ êîëîíèçàòîðàìè. Åñëè èììóíèòåò åâðîïåéöåâ áûë õîòü êàê-òî çíàêîì ñ çàáîëåâàíèåì, òî äëÿ èíäåéöåâ íîâûé âèðóñ îêàçàëñÿ ñìåðòåëüíî îïàñíûì ñþðïðèçîì â íåêîòîðûõ ïëåìåíàõ îò îñïû ãèáëè äî 80-90% çàðàçèâøèõñÿ. Ïî ñóòè åâðîïåéöû ïðèìåíèëè ñâîåîáðàçíîå áèîëîãè÷åñêîå îðóæèå îñïà, à òàêæå äðóãèå áîëåçíè, âðîäå ìàëÿðèè, òèôà è êîðè, øëè âïåðåäè çàâîåâàòåëåé, óíè÷òîæàÿ öåëûå äåðåâíè è îñëàáëÿÿ èíäåéöåâ.  ðàçâèòîé èìïåðèè èíêîâ îñïà óáèëà íå ìåíåå 200 òûñÿ÷ èç øåñòèìèëëèîííîãî íàñåëåíèÿ, îñëàáèâ èìïåðèþ íàñòîëüêî, ÷òî èñïàíöû ñìîãëè çàâîåâàòü åå íåáîëüøèì îòðÿäîì.

Ïåðâûå ïîïûòêè ëå÷èòü îñïó ïðåäïðèíèìàëèñü â Èíäèè è Êèòàå åùå â VIII-X âåêàõ âðà÷è èñêàëè áîëüíîãî, ó êîòîðîãî îñïà ïðîòåêàëà â ñëàáîé ôîðìå, à çàòåì çàðàæàëè «îñëàáëåííûì» âèðóñîì çäîðîâûõ.  Åâðîïå ýòîò ñïîñîá îïðîáîâàëè â íà÷àëå XVIII âåêà, íî ïîëó÷èëè ñïîðíûå ðåçóëüòàòû îñòàâàëñÿ íåáîëüøîé ïðîöåíò ëþäåé, êîòîðûõ ïðèâèâêà, íàîáîðîò, çàðàæàëà è äàæå óáèâàëà. Îíè ñòàíîâèëèñü ðàçíîñ÷èêàìè áîëåçíè, òàê ÷òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿ ëå÷åíèå ñàìî ïðèâîäèëî êî âñïûøêàì ýïèäåìèè.

Íàñòîÿùàÿ âàêöèíà áûëà îòêðûòà â êîíöå òîãî æå âåêà, êîãäà àíãëèéñêèé âðà÷ Ýäâàðä Äæåííåð íà÷àë ïðèâèâàòü ïàöèåíòàì âàêöèíó êîðîâüåé îñïû. Ýòîò âèðóñ áûë íåîïàñåí äëÿ ÷åëîâåêà, íî âûçûâàë èììóíèòåò îò «íàñòîÿùåé» îñïû. Ëåêàðñòâî îêàçàëîñü ñðàâíèòåëüíî äåøåâî â ïðîèçâîäñòâå è ïðèìåíåíèè, ñòàâ ïîïóëÿðíûì â Åâðîïå. Íî è âèðóñ íå ñîáèðàëñÿ ñäàâàòüñÿ áåç áîÿ. Âàêöèíà íåðåäêî îêàçûâàëàñü íåêà÷åñòâåííîé, ïëþñ íå ñðàçó íàó÷èëèñü äåëàòü ïîâòîðíóþ âàêöèíàöèþ ÷åðåç íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò. Ïîñëåäíèé ñåðüåçíûé óäàð îñïà íàíåñëà â 1871-73 ãîäàõ, êîãäà ñìåðòíîñòü â Åâðîïå ïîäíÿëàñü äî òîãî æå óðîâíÿ, ÷òî è âåêîì ðàíåå.

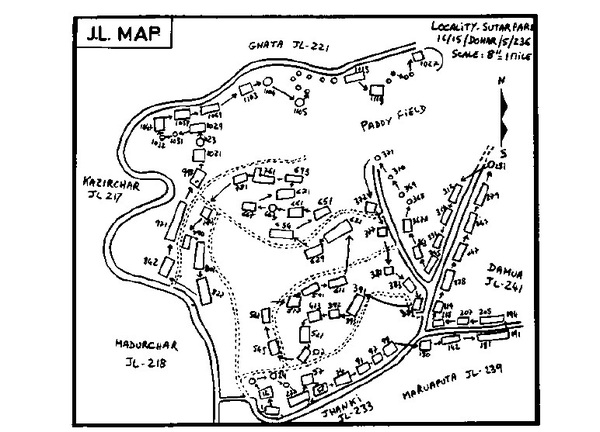

Ëèêâèäàöèÿ îñïû â 1970-å ãîäû ÷åì-òî áûëà ïîõîæà íà íàñòîÿùóþ âîéíó äëÿ êàæäîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ðèñîâàëñÿ ïëàí, ÷òîáû ãðóïïû âàêöèíàöèè íå ïðîïóñòèëè íè îäèí äîì è íè îäíîãî ïðîõîæåãî

Êî âòîðîé ïîëîâèíå XX âåêà îñïó óäàëîñü âûòåñíèòü èç ðàçâèòûõ ñòðàí. Áîëåòü ïðîäîëæèëè òîëüêî â Àçèè, Àôðèêå è Þæíîé Àìåðèêå, îòêóäà âèðóñ ðåãóëÿðíî ïûòàëñÿ ïðîðâàòüñÿ îáðàòíî. Äëÿ îêîí÷àòåëüíîé ïîáåäû â 1967 ãîäó Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòàðòîâàëà áåñïðåöåäåíòíóþ ïðîãðàììó öåíîé â 1,2 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ (â öåíàõ 2010 ãîäà), öåëüþ êîòîðîé ñòàëà âàêöèíàöèÿ ìèíèìóì 80% íàñåëåíèÿ ïðîáëåìíûõ ñòðàí èìåííî òàêîé óðîâåíü ñ÷èòàëñÿ äîñòàòî÷íûì äëÿ îñòàíîâêè ðàñïðîñòðàíåíèå âèðóñà.

Ïðîãðàììà çàòÿíóëàñü ïî÷òè íà äåñÿòü ëåò, íî çàêîí÷èëàñü óñïåõîì ïîñëåäíèé áîëüíîé îñïîé áûë çàðåãèñòðèðîâàí â 1977 ãîäó â Ñîìàëè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñïà íå ñóùåñòâóåò â ïðèðîäå îáðàçöû âèðóñà õðàíÿòñÿ ëèøü â äâóõ ëàáîðàòîðèÿõ â ÑØÀ è Ðîññèè.

×åðíûé óáèéöà. Ýïèäåìèÿ ÷óìû 1346-53 ãîäîâ

Ñ 1312 ãîäà íà Çåìëå íà÷àëñÿ ìàëûé ëåäíèêîâûé ïåðèîä òåìïåðàòóðà ðåçêî óïàëà, à äîæäè è çàìîðîçêè óíè÷òîæàëè óðîæàé çà óðîæàåì, âûçâàâ æóòêèé ãîëîä â Åâðîïå. Íó à â 1346 ãîäó ïðèøëà åùå îäíà íàïàñòü ñòðàøíàÿ áîëåçíü. Êîæà ïîäõâàòèâøèõ çàðàçó íà÷èíàëà ïîêðûâàòüñÿ «áóáîíàìè» âîñïàëèâøèìèñÿ è ðàñïóõøèìè äî îãðîìíûõ ðàçìåðîâ ëèìôîóçëàìè. Áîëüíûå áèëèñü â æóòêîé ëèõîðàäêå, à ìíîãèå êàøëÿëè êðîâüþ ýòî çíà÷èëî, ÷òî áîëåçíü äîøëà äî ëåãêèõ. Øàíñû âûçäîðîâåòü áûëè ìèíèìàëüíû ïî ñîâðåìåííûì ïîäñ÷åòàì ñìåðòíîñòü ñîñòàâëÿëà áîëåå 90%.

Ïîçæå èñòîðèêè íàçîâóò ýòó áîëåçíü «×åðíîé ñìåðòüþ» âåðîÿòíî, èç-çà êîëè÷åñòâà ïîãèáøèõ (ñëîâîì «÷åðíàÿ» ïðè ïåðåâîäå çàìåíèëè «ìíîãî ëþäåé»). Íà ñàìîì æå äåëå ðå÷ü èäåò î èçâåñòíîé ìíîãèì ÷óìå.

«×åðíàÿ ñìåðòü» íå åäèíñòâåííàÿ êðóïíàÿ ýïèäåìèÿ â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà.  VI âåêå ñëó÷èëàñü «Þñòèíèàíîâà ÷óìà», îò êîòîðîé áîëüøå âñåãî ïîñòðàäàëà Âèçàíòèÿ, à â XIX âåêå ýïèäåìèÿ ïîðàçèëà Êèòàé è Èíäèþ. Ìåíåå çíà÷èòåëüíûå âñïûøêè â òîé æå Åâðîïå ôèêñèðîâàëèñü ïî÷òè êàæäûé âåê

Ïðèðîäíûì íîñèòåëåì ÷óìíîé ïàëî÷êè ÿâëÿþòñÿ ãðûçóíû. Ïî íàèáîëåå ïîïóëÿðíîé òåîðèè, ýïèäåìèÿ ÷óìû íà÷àëàñü îêîëî 1320 ãîäà íåïîäàëåêó îò íûíåøíåé ãðàíèöû Êèòàÿ è Ìîíãîëèè ïëîõîé êëèìàò è ãîëîä âûãíàëè ãðûçóíîâ èç èõ òðàäèöèîííûõ ìåñò ïðîæèâàíèÿ, çàñòàâèâ èñêàòü åäó âîçëå ëþäñêèõ æèëèù. Áëîõè, ïðîæèâàâøèå íà ãðûçóíàõ, ñòàëè âñå ÷àùå êóñàòü ëþäåé è òàê áàêòåðèÿ ñòàëà çàðàæàòü ëþäåé. Íà òåëàõ, â ñêëàäêàõ îäåæäû è â ãðóçàõ òîðãîâöåâ ìàëåíüêèå ðàçíîñ÷èêè ñòàëè ïóòåøåñòâîâàòü îò ïîñåëåíèÿ ê ïîñåëåíèþ, ðàçíîñÿ áîëåçíü âñå äàëüøå.

1331 ãîäó ÷óìà äîøëà äî êèòàéñêîé ïðîâèíöèè Õýíàíü, ãäå ïîãóáèëà 90% íàñåëåíèÿ. Çàáîëåâàíèå ïðîäîëæèëî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïî òåððèòîðèè Êèòàÿ è Èíäèè, à â 1346 ãîäó òîðãîâûå êîðàáëè ïðèíåñëè ÷óìó â Êðûì.  îäíîì èç èñòî÷íèêîâ ãîâîðèòñÿ, ÷òî âî âðåìÿ îñàäû ãåíóýçñêîé êðåïîñòè íà ìåñòå íûíåøíåé Ôåîäîñèè îðäûíñêèé õàí Äæàíèáåê ïðèìåíèë íå÷òî âðîäå áèîëîãè÷åñêîãî îðóæèÿ, ñ ïîìîùüþ êàòàïóëüò çàáðîñèâ çàðàæåííûå òðóïû íà òåððèòîðèþ ïîñåëåíèÿ. Âïðî÷åì, ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò ýòó èñòîðèþ ìàëîðåàëüíîé.

Êîðàáëè íàäîëãî ñòàëè ãëàâíûì ðàçíîñ÷èêîì áîëåçíè òîðãîâûå ñóäà, íà êîòîðûõ â æèâûõ îñòàâàëèñü äåñÿòêè ÷åëîâåê, îñòàíàâëèâàëèñü â ïåðâûõ ïîïàâøèõñÿ ïîðòàõ. Òàê âåñíîé 1347 ãîäà ÷óìà äîáðàëàñü äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ãäå óáèëà äî 90% æèòåëåé. Îòòóäà áîëåçíü ïîøëà â Àëåêñàíäðèþ è äàëüøå â Àôðèêó, à òàêæå íà òåððèòîðèþ ñîâðåìåííîé Èòàëèè, äîáðàâøèñü ê ÿíâàðþ äî Âåíåöèè çäåñü âëàñòè âïåðâûå ïîïûòàëèñü äàòü ÷óìå îòïîð, çàïðåòèâ ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, îðãàíèçîâàâ êàðàíòèííûå çîíû äëÿ çàðàæåííûõ è çàõîðîíåíèå òðóïîâ. Íî äàæå òàêèå ìåðû íå ïîìîãëè ñïàñòè íàñåëåíèå â Âåíåöèè óìåðëî äî 60% æèòåëåé.

1348 ãîäó ÷óìà ðàñïðîñòðàíèëàñü âî Ôðàíöèþ è Àíãëèþ. Ëþáîïûòíî, ÷òî áîëåçíü äîëãîå âðåìÿ íå òðîãàëà Øîòëàíäèþ íî ïðîñëûøàâ î ñòðàäàíèÿõ ñâîèõ äàâíèõ ïðîòèâíèêîâ, øîòëàíäöû íå óäåðæàëèñü è óñòðîèëè íàáåã íà àíãëè÷àí. Âîéñêî áûëî ðàçáèòî, à âåðíóâøèåñÿ íàçàä ñîëäàòû ïðèíåñëè áîëåçíü â ñâîè äîìà. Ê 1353 ãîäó ÷óìà ïðîøëà ïî÷òè ïî çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè Åâðîïû, Àôðèêè è Áëèæíåãî âîñòîêà, à çàòåì îòñòóïèëà. Íî äî êîíöà âåêà ñëó÷èëîñü åùå íåñêîëüêî áîëåå ñëàáûõ âñïûøåê ýïèäåìèè.

Ìåäèêè XIV âåêà îêàçàëèñü áåñïîìîùíû ïåðåä ÷óìîé. Âðà÷è ðåêîìåíäîâàëè íîñèòü íà øåå «îæåðåëüå» èç ôåêàëèé (îòïóãèâàåò áîëåçíü), ðàçáðàñûâàëè ïî óëèöàì ìåðòâûõ ñîáàê (îïÿòü æå, çàïàõ äîëæåí îòïóãíóòü áîëåçíü), ïðèãîíÿëè â ãîðîäà ñòàäà ëîøàäåé (èõ äûõàíèå äîëæíî î÷èñòèòü àòìîñôåðó). Çàðàçó èç áîëüíûõ ïûòàëèñü âûòÿíóòü ñ ïîìîùüþ ìàãíèòîâ, à èíîãäà áóáîíû íà òåëå âñêðûâàëè è ïðèæèãàëè ðàñêàëåííîé êî÷åðãîé, ÷òî çà÷àñòóþ êîí÷àëîñü ñìåðòüþ îò áîëåâîãî øîêà. Åäèíñòâåííûì ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì ïðîòèâ ëåêàðñòâà áûëî áåãñòâî ïîäàëüøå îò çàðàæåííûõ ðàéîíîâ è áóäó÷è ëþäüìè îáðàçîâàííûìè, ìíîãèå âðà÷è îäíèìè èç ïåðâûõ ïîêèíóëè ñâîè ïîñòû.

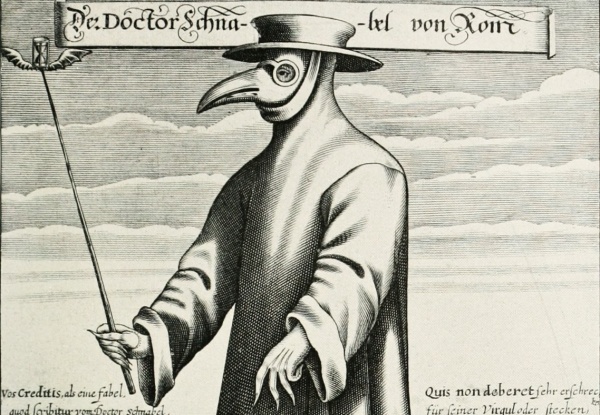

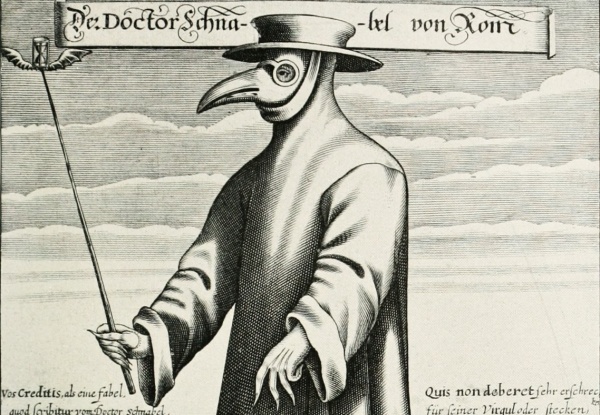

Íà èõ ìåñòî ïðèøëè òàê íàçûâàåìûå «÷óìíûå äîêòîðà». Îáû÷íî ýòî áûëè ïîñðåäñòâåííûå ìåäèêè, íåäàâíèå ñòóäåíòû, à òàêæå ïðîñòî øàðëàòàíû, êîòîðûõ âëàñòè çàìàíèâàëè áîëüøèé çàðïëàòîé (êñòàòè, èõ ýôôåêòèâíîñòü îñòàâàëàñü òàêîé æå, êàê ó îáû÷íûõ âðà÷åé ïðèìåðíî íèêàêîé). Íå æåëàÿ ïîãèáíóòü, ÷óìíûå äîêòîðà îáëà÷àëèñü â çàùèòíûå êîñòþìû, ìàêñèìàëüíî çàêðûâàâøèå òåëî êñòàòè, ýòî äåéñòâèòåëüíî íåìíîãî ïîìîãàëî îò áëîõ, ïåðåíîñèâøèõ çàðàçó.  êàêîé-òî ìîìåíò (ñêîðåå âñåãî, óæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ «×åðíîé ñìåðòè») ïîÿâèëñÿ åäèíûé ñòàíäàðò îäåæäû, êîòîðûé ïî÷òè êàæäûé íàâåðíÿêà âèäåë â ôèëüìàõ è èãðàõ äëèííûé ïëàù, øèðîêîïîëàÿ øëÿïà è ìàñêà â âèäå ïòè÷üåãî êëþâà, êóäà ïîìåùàëèñü àðîìàòíûå òðàâû, «îòïóãèâàâøèå» áîëåçíü.

×óìíîé äîêòîð íà ãðàâþðå Ïîëÿ Ôþðñòà, íàïèñàííîé â 1656 ãîäó

×óìíûå äîêòîðà áûëè íå åäèíñòâåííûìè íåîáû÷íûìè ïåðñîíàæàìè, ðîæäåííûìè ýïèäåìèåé. Ïîÿâèëèñü ñåêòû ðåëèãèîçíûõ ôàíàòèêîâ ôëàãåëëàíòîâ è áüÿíîê. Ïåðâûå ñ÷èòàëè, ÷òî ïîáåäèòü ÷óìó ìîæíî ëèøü ñ ïîìîùüþ ñàìîèñòÿçàíèÿ, ïî ìíåíèþ âòîðûõ, äëÿ ýòîãî áûëî äîñòàòî÷íî íîñèòü áåëûå îäåæäû, ìîëèòüñÿ è ïîñòèòüñÿ. Ïðåäñòàâèòåëè îáåèõ ñåêò ïóòåøåñòâîâàëè èç ãîðîäà â ãîðîä, óñòðàèâàÿ ìàññîâûå øåñòâèÿ, ÷òî òîëüêî ïîìîãàëî ðàçíîñèòü çàðàçó.  èòîãå ôëàãåëëàíòîâ ñåðüåçíî îãðàíè÷èëè â ïðàâàõ, à áüÿíîê çàïðåòèëè, äëÿ ãàðàíòèè ñïàëèâ íåñêîëüêèõ ïðåäâîäèòåëåé íà êîñòðàõ. Ñàìûì æå íåîáû÷íûì ÿâëåíèåì áûëà õîðåîìàíèÿ, êîãäà ëþäè ñáèâàëèñü â áîëüøèå òîëïû è íà÷èíàëè êîð÷èòüñÿ â äèêîì òàíöå, îñòàíàâëèâàÿñü ëèøü ïîñëå ïîëíîãî èçíåìîæåíèÿ. Íàó÷íîãî îáúÿñíåíèÿ õîðåîìàíèè íå ñóùåñòâóåò, íî ñêîðåå âñåãî ðå÷ü èäåò î ìàññîâîì ïñèõîçå, âûçâàííîì ñòðàõîì ïåðåä áîëåçíüþ.

Ñàìûå îñòîðîæíûå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî «×åðíàÿ ÷óìà» óíåñëà íå ìåíåå 60 ìèëëèîíîâ æèçíåé òî åñòü ÷åòâåðòü (!) âñåãî íàñåëåíèÿ Çåìëè. Åâðîïà ëèøèëàñü ïðèìåðíî òðåòè íàñåëåíèÿ (äî 25 ìèëëèîíîâ ïîãèáøèõ), à â ñòðàíàõ âðîäå Íîðâåãèè è Èñëàíäèè âûæèëî ëèøü 30% ëþäåé. Ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ ýïèäåìèè îùóùàëèñü åùå íåñêîëüêî ñîòåí ëåò. «×åðíàÿ ñìåðòü» äàæå èçìåíèëà ãåíåòè÷åñêèé ñîñòàâ ÷åëîâå÷åñòâà ñòàëà ÷àùå âñòðå÷àòüñÿ ïåðâàÿ ãðóïïà êðîâè, âëàäåëüöû êîòîðîé ìåíüøå áîëåëè ÷óìîé.

Îòêðûòèå àíòèáèîòèêîâ è ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ âàêöèíàöèè, êàçàëîñü áû, íàäåæíî îãðàäèëî ÷åëîâå÷åñòâî îò ýïèäåìèé, ïîäîáíûõ îïèñàííûì âûøå. Íî ðàññëàáëÿòüñÿ ðàíî. Ñìåðòíîñòü îò ãåìîððàãè÷åñêîé ëèõîðàäêè Ýáîëà, âèðóñ êîòîðîé áûë îòêðûò ñîâñåì íåäàâíî â 1976 ãîäó äîñòèãàåò 80-90%, à íè îäíî ëåêàðñòâî îò íåå ïîêà íå ïðîøëî êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ. Ê ñ÷àñòüþ, âèðóñ Ýáîëû íåîõîòíî ïåðåäàåòñÿ îò ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó ïîýòîìó íåáîëüøèå ýïèäåìèè âñïûõíóëè ëèøü â Àôðèêå ñ îòñòàëîé ìåäèöèíîé è ñëàáîé ãèãèåíîé. Íåò ãàðàíòèé, ÷òî â ñëåäóþùèé ðàç íàì ïîâåçåò òàê æå ñèëüíî, è ÷òî î÷åðåäíàÿ àãðåññèâíàÿ âåðñèÿ ãðèïïà íå ñäåëàåò ñ íàñòîÿùèì Íüþ-Éîðêîì.

Àâòîð: Àíäðåé Àëåêñàíäðîâ

Èñòî÷íèê

Источник