Аденоидит трахеит лечение у

Кашель при трахеите является основным симптомом этой болезни. Из-за того, что мокроты производится недостаточное количество, сильно раздражается слизистая. Подобные явления провоцируют возникновение сильных болезненных ощущений, приступы особенно сильны ночью. Кашель при трахеите необходимо сразу лечить, чтобы избежать осложнений.

Специалист, к которому обращается больной, перед началом борьбы с заболеванием устанавливает 2 основных момента:

- причину, которая вызвала трахеит и симптом (инфекция или аллергия);

- характер кашля (сухой, с мокротой).

Особенности лечения зависят от категории пациента: взрослый, ребенок или беременная женщина.

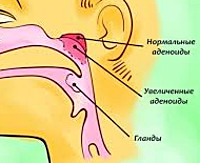

Важно! Часто неопытные родители путают трахеический кашель с кашлем, который возникает при аденоидите. Это воспаление миндалин от попадания на них болезнетворных бактерий, что бывает только у детей.

Причины кашля при трахеите и аденоидите

Главная причина мучительных приступов во время этого заболевания — воспаление и раздражение тех рецепторов, которые отвечают за кашлевой рефлекс. Все существующие причины, которые вызывают трахейный кашель, можно объединить в следующие группы:

- действие инфекций (это могут быть вирусы или бактерии), которые попадают в организм больного воздушно-капельным путем;

- действие определенных раздражающих веществ (аллергены любого существующего типа);

- воздействие иных факторов механического или физического характера (чрезмерное вдыхание пыли, резкие скачки температуры, повышенная влажность, дым).

Возникновение трахеита и кашля, как его главного симптома, возможно также на фоне следующих факторов:

- слабость иммунной системы;

- частые переохлаждения;

- наличие вредных привычек;

- частое вдыхание паров токсического происхождения и т. п.

Кашель при аденоидах у детей, если миндалины воспалены, происходит из-за того, что большое количество слизи затекает из носоглотки в гортань. Факторы, провоцирующие такой процесс, почти полностью совпадают с вышеперечисленными. Несколько специфических:

- наследственность;

- затяжные хронические насморки;

- патология беременности;

- неблагоприятные экологические условия.

Лечить кашель от аденоидов необходимо вместе с первопричиной, обязательно прибегнув к медицинской помощи.

Особенности кашля при трахеите и аденоидите

Трахеический кашель классифицируется по нескольким основным признакам:

- частота (приступами или постоянно);

- длительность (острый — продолжительностью около 2 недель, хронический — продолжительностью более 3 недель);

- характер (сухой или с выделением мокроты);

- глубина (грудной или гортанный).

Инфекционная природа приступов обусловливает их следующие особенности:

- на начальной стадии заболевания характеризуются сухостью, после чего начинает отходить мокрота;

- в первые несколько дней больного мучает ночной кашель, после приступы учащаются, к тому же сопровождаются болью в груди;

- через 3-4 дня появляется несколько общих симптомов: ухудшается аппетит, появляется постоянная головная боль, человек чувствует себя вялым и апатичным;

- у взрослых людей происходит повышение температуры, но небольшое, а вот у маленьких детей часто наблюдается сильный жар;

- через 5-6 дней организм, как правило, побеждает инфекцию, которая вызвала подобные симптомы, жар проходит, и больной чувствует себя значительно лучше;

- после того, как острая стадия прошла, отходит слизисто-гнойная мокрота, боль в груди уменьшается;

- у детей часто отходящая мокрота сопровождается рвотой;

- человек становится здоровым на 10-12 день.

Аллергическая природа приступов обусловливает следующие особенности и дополнительные симптомы:

- ринит или конъюнктивит — постоянные сопровождающие заболевания;

- в отличие от инфекционного, аллергический кашель мучает больного постоянными приступами круглосуточно;

- наблюдается отечность тканей лица и горла, что сопровождается ощущением сдавленности дыхательных путей;

- если больной продолжает контактировать с раздражающим веществом, то приступы могут не прекращаться еще несколько недель.

Аденоидный кашель от других видов отличается несколькими признаками, которые его характеризуют и сопровождают:

- отсутствием мокроты (он всегда сухой);

- затяжным насморком;

- приоткрытым ртом для облегчения дыхания;

- отсутствием аппетита;

- плохим сном;

- хрипами в положении лежа.

Температура при таком заболевании, как правило, находится в пределах нормы.

Лечение симптомов при инфекционном и аллергическом трахеите: общие рекомендации

Не существует однозначного ответа на вопрос о том, сколько длится лечение. Лечить кашель хронического характера гораздо сложнее и дольше, чем острого. При остром трахеите он может пройти за 2 недели, а при хроническом будет мучить больного дольше месяца. Остаточное покашливание может еще беспокоить в течение нескольких недель, что бывает из-за недолеченного воспаления или каких-либо провоцирующих факторов.

Обращение за помощью к специалисту — это первое, что необходимо сделать, если начали беспокоить вышеперечисленные симптомы. Самодиагностикой и самолечением лучше не заниматься, чтобы не усугубить болезнь.

Обращение за помощью к специалисту — это первое, что необходимо сделать, если начали беспокоить вышеперечисленные симптомы. Самодиагностикой и самолечением лучше не заниматься, чтобы не усугубить болезнь.

Чтобы избавление от болезненного инфекционного воспаления прошло быстрее, врач назначит комплексную терапию, в которую входят:

- Антибиотики. Только они способны уничтожить болезнетворную бактерию, которая стала причиной болезни.

- Жаропонижающие лекарства.

- Противокашлевые препараты, которые помогут избавиться от сухого кашля.

- Отхаркивающие средства, чтобы разжижать и облегчать выведение мокроты на заключительной стадии заболевания.

- Физиопроцедуры для нормализации общего состояния пациента. Это могут быть ингаляции, УВЧ, электрофорез, массаж.

Лечение приступов аллергического характера заключается:

- В избавлении от раздражающего вещества (аллергена).

- В снижении острой реакции организма на фактор, вызывающий воспаление. Лечение специальными препаратами может протекать несколько лет, но обязательно возымеет эффект.

Применение перечисленных препаратов необходимо осуществлять строго под контролем лечащего врача.

Особенности лечения заболевания у детей и беременных женщин

Грудных детей можно лечить очень ограниченным списком средств. Безопасные средства для облегчения болезненных ощущений у грудничков:

- ингаляции горячей водой;

- постуральный массаж, который значительно облегчит ребенку откашливание;

- растирание груди и шеи любым растительным маслом с добавлением нескольких капель эфирного масла розмарина;

- можно давать пить чай из ромашки, листьев малины и липы.

Прежде чем лечить детей чуть постарше, необходимо обсудить все мероприятия со специалистом. Несколько советов по лечению детей безопасными средствами:

- Добавьте сливочное масло и немного меда в теплое кипяченое молоко и дайте выпить ребенку, пока не остыло.

- Сделайте ингаляции с эфирными маслами пихтовых или ментола. У ребенка от этого облегчится дыхание, сократится количество приступов.

- Для приема внутрь можно сделать отвар из почек сосны. Залить 300 мл кипятка 15 почек сосны, настаивать 4 часа. Принимать по 25 мл 5 раз в сутки.

Специалист назначит отхаркивающие и разжижающие препараты в виде сиропа. Эффективное лечение ребенка зависит от того, насколько точно и неукоснительно родители будут соблюдать рекомендации педиатра.

Если беременная женщина кашляла на протяжении нескольких недель и не обращалась за медицинской помощью, это чревато тяжелыми последствиями для нее и будущего ребенка. Лечение заболевания у беременных также предполагает максимально безопасный подход. Врач, который будет назначать схему терапии, порекомендует отхаркивающие и разжижающие средства на основе растительных компонентов, например, сироп солодки или таблетки с медом и шалфеем. Безопасные средства, которые смогут облегчить болезненные симптомы у беременных:

Если беременная женщина кашляла на протяжении нескольких недель и не обращалась за медицинской помощью, это чревато тяжелыми последствиями для нее и будущего ребенка. Лечение заболевания у беременных также предполагает максимально безопасный подход. Врач, который будет назначать схему терапии, порекомендует отхаркивающие и разжижающие средства на основе растительных компонентов, например, сироп солодки или таблетки с медом и шалфеем. Безопасные средства, которые смогут облегчить болезненные симптомы у беременных:

- Закапывание носа косметическими маслами. Для этой цели подойдет масло персика, абрикоса или миндаля. 40-45 капель смягчат воспаление и снизят кашель.

- Обильное питье кислых напитков. Это поможет быстрее избавиться от токсинов.

- Акупунктурный массаж.

- Растирание ступней скипидарной мазью.

Лечение кашля при трахеите — это устранение причин развития изматывающего симптома, а также разжижение и выведение мокроты, в которой скапливаются вредные токсины. Своевременное обращение к врачу поможет ускорить выздоровление.

Источник

анонимно, Женщина, 6 лет

Добрый день!

Дочке 6 лет, при осмотре лором эндоскопом поставили диагноз аденоидит 2-3 степени. Лечили долго различными препаратами. В одно время ребенок даже сам почувствовал облегчение, сказала — У меня там ничего не хрипит. (было во время закапывания Дерината) Потом немного замерзли и все заново. Потом еще решили проверить на аллергию. Выявили аллергию на пыль, пылевых клещей, перо подушки, шерсть овцы, смесь луговых трав и пр.) Поставили диагноз — аллергический ринит. При анализе на чувствительность к антибиотикам выявили: пенициллин — устойчив.

Месяц назад начались сопли, сходили к лору, сказал слизь течет по задней стенке. Назначил протаргол, полидексу. Потом добавился кашель, пошли к педиатору. Поставила диагноз трахеит, аденоидит. Нос вообще не дышал. Назначила Назонекс, аскорил, синупрет,УВЧ и УФОноса и горла, ингаляции с амбробене, ингаляции с диоксидином по 1 разу в день. После первых же процедур нос задышал. Но потом что-то опять стало не очень, дня через 3-4 поднялась температура 37,3. Съездили к педиатору. Назначила амокскилав, назонекс, аскорил, синупрет, игаляции продолжить. Температура была дня2-3 не выше 37,3-37,8. Потом опять съездили к педиатору. Т.к. кашель не проходил, а нос не дышит Назначили Иксим люпин, Лоратадин. Диоксидин, Назонекс продолжить.

Нос плохо дышит, временами выходит очень вязкая полупрозрачная слизь, очень неудобно высмаркивать, приходится в прямом смысле наматывать на салфетку. Зато после того как она выйдет, нос начинает дышать лучше. Что нам делать? Какие анализы сдать? Лечили нас без анализов. Улучшений особо нет.

Назонекс вам назначили из-за выявления круглогодичного аллергического рините. Как правило, этот препарат снимает заложенность носа уже через 2-3 дня. Но если заложенность на фоне применения назонекса сохраняется, это означает, что на фоне аллергии у вас началась инфекция, и заниматься нужно в первую очередь ей. В этой ситуации от назонекса лучше отказаться, заменив его кромогексалом, и добавить в лечение или спрей изофра или ингаляции с интерфероном — в зависимости от того, какие идут выделения из носа. При подъеме температуры обязательно нужно сдавать анализ крови для подбора лечения, не нужно ориентироваться только на внешние признаки болезни

анонимно

что использовать при таких выделениях из носа. На что они показывают такие вязкие выделения? Может ли быть это проявления аллергии.

Нам иммунолог-аллерголог поставила диагноз год назад круглогодичный аллергический ринит на основании анализов крови и «царапок» на коже. Через полгода летом я решила сделать риноцитограмму. Прилагаю анализ. Эозинофилы не обнаружены. Это может быть при круглогодичном аллергическом рините? или во время «спокойствия» аллергии эозинофилов нет? и что значит флора кокковая? может у нас не аллергический ринит,а аллергия проявляется в чем-то другом?

В риноцитограмме нет эозинофилов, так что густые выделения скорее всего — просто симптом повышенной проницаемости слизистой оболочки. Теоретически аллергический ринит можно было бы подтвердить наличием большого количества IgE на слизистой оболочке носа, но сейчас такие тесты практически нигде не делаются.

анонимно

спасибо вам огромное за консультацию!

Источник

Аденоидит – это острое или хроническое воспаление глоточной миндалины лимфоглоточного кольца. К основным симптомам относятся чувство дискомфорта внутри носа, ночной храп, отсутствие носового дыхания, слизистые или гнойные выделения, закрытая гнусавость, сухой приступообразный кашель, синдром интоксикации, нарушения сна. Диагностика базируется на данных опроса больного, мезофарингоскопии, задней риноскопии, лабораторных тестов, рентгенографии или компьютерной томографии области носоглотки. В лечении аденоидита используются местные и системные медикаментозные средства, физиотерапия, реже проводится аденоидэктомия.

Общие сведения

Аденоидит (ретроназальная ангина, или эпифарингит) – наиболее распространенное заболевание в детской отоларингологии. Чаще всего оно наблюдается у детей дошкольного и младшего школьного возраста – от 3 до 9 лет. У взрослых встречается редко, что связано с возрастной инволюцией лимфоидной ткани носоглоточной миндалины. Согласно статистическим данным, эта патология возникает у 5-28% представителей общей детской популяции и у 70% часто болеющих детей и подростков. Показатель первичной заболеваемости хроническим аденоидитом составляет 1,8-2,7 на 1 000 детей. Патология одинаково распространена среди представителей мужского и женского пола, в 35-45% случаев сопровождается рецидивирующими или хроническими заболеваниями бронхолегочной системы.

Аденоидит

Причины аденоидита

Ретроназальная ангина – полиэтиологическое заболевание. Воспаление аденоидов провоцируют вирусы или патогенные бактерии. Группа вирусов включает аденовирусы и герпес-вирусы, в том числе вирус герпеса 4 типа – Эпштейна-Барр. В бактериальных ассоциациях решающее значение имеет дефицит постоянной (индигенной) флоры глотки и увеличение количества транзиторной микрофлоры родов Moraxella (M.catarrhalis), Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas, энтеробактерий (K.pneumoniae, K.oxytoca, E.coli), стафилококков (S.aureus), стрептококков (Str.pneumoniae, Str.pyogenes). Способствовать развитию аденоидита также могут следующие факторы:

- Частые ОРВИ. Постоянная высокая антигенная нагрузка вследствие контакта с большим количеством вирусов в сочетании с незрелостью иммунной системы детей приводит к нарушению нормальных иммунологических процессов в глоточной миндалине, формированию аденоидита.

- Сопутствующие заболевания. Включают рецидивирующие или хронические болезни верхних дыхательных путей, являющиеся очагами инфекции – риниты, назофарингиты, тубоотиты, синуситы, тонзиллиты, стоматиты. Отдельно выделяют ГЭРБ, при которой соляная кислота поддерживает хроническое воспаление аденоидов.

- Иммунопатологические состояния. В список входят сахарный диабет, гипотиреоз, ВИЧ-инфекция, генетически обусловленные иммунодефициты, аллергические патологии. У детей младшего возраста имеет значение отсутствие грудного вскармливания, недостаточность витамина D и развивающийся на этом фоне рахит.

- Врожденные особенности. Включают наследственную склонность к разрастанию аденоидных вегетаций и их воспалению, аномалии конституции по типу экссудативно-катарального диатеза. Важную роль играют пороки развития, нарушающие носовое дыхание – искривление носовой перегородки, деформации носовых раковин и др.

- Внешнее воздействие. Имеет значение экологическая обстановка: чрезмерно сухой или загрязненный производственными выбросами воздух, усиленный радиационный фон. К способствующим факторам относят переохлаждение, паровые ожоги носоглотки, вдыхание паров химикатов и летучих ядов.

Патогенез

В основе патогенеза аденоидита лежит повреждение реснитчатого эпителия, находящегося на поверхности глоточной миндалины, спровоцированное физическими, термическими, химическими или биологическими факторами. На этой почве формируются так называемые участки «облысения», уязвимые к проникновению патогенных бактерий и вирусов, развивается компенсаторная гиперплазия лимфоидной ткани. При чрезмерной антигенной нагрузке нарушаются процессы регенерации в миндалине, усиливается альтерация ее клеток. В результате возникают атрофированные и реактивные фолликулы, что в комбинации с угнетением фагоцитоза, дефицитом индигенной микрофлоры и незрелостью иммунной системы ребенка приводит к развитию воспаления.

Классификация

В зависимости от продолжительности течения, выраженности симптомов и клинико-морфологических характеристик аденоидита различают несколько классификаций воспаления носоглоточной миндалины. Такое деление болезни на формы обусловлено необходимостью использования различных терапевтических схем при разных ситуациях. На основе длительности течения выделяют следующие варианты аденоидита:

- Острый. К нему относятся эпизоды воспаления аденоидов длительностью до 2 недель и повторяющиеся не более 3-х раз за год. Средняя продолжительность – от 5 до 10 дней. Чаще всего патология развивается остро, на фоне ОРЗ или детских капельных инфекций.

- Подострый. Как правило, является следствием нелеченого острого процесса. Характерен для детей с гипертрофированной глоточной миндалиной. Средняя длительность заболевания не превышает 20-25 дней. Остаточные явления в виде субфебрилитета могут наблюдаться до 30 суток.

- Хронический. Сюда входят аденоидиты, клинические симптомы которых сохраняются более 1 месяца или повторяются более 4-х раз в году. В роли возбудителей выступает сочетание бактериальной и вирусной инфекции. Встречаются как первично хронические эпифарингиты, так и последствия неадекватной терапии подострой формы.

Хронический аденоидит может проявляться различными морфологическими изменениями в паренхиме миндалины. К его основным формам относятся:

- Отечно-катаральная. Обострение заболевания сопровождается активацией воспалительных реакций в миндалине, ее выраженной отечностью. В клинической картине преобладают катаральные симптомы.

- Серозно-экссудативная. Характеризуется скоплением большого количества патогенных микроорганизмов и гнойных масс в углублениях паренхимы. Как результат, миндалина становится отечной и гипертрофируется.

- Слизисто-гнойная. Воспалительный процесс сопровождается беспрерывным выделением большого объема слизи с примесью гнойного экссудата. Параллельно аденоидная ткань прогрессивно увеличивается в размерах.

На основе общего состояния пациента и выраженности имеющихся клинических симптомов принято выделять 3 степени тяжести аденоидита:

- Компенсированную. Часто является физиологическим ответом на инфекционные агенты. Ухудшение общего состояния маловыраженное или полностью отсутствует. Эпизодически возникает нарушение носового дыхание, ночной храп.

- Субкомпенсированую. Клинические проявления постепенно нарастают, возникает системная интоксикация, отвечающая острому эпифарингиту. При отсутствии должного лечения болезнь переходит в состояние декомпенсации.

- Декомпенсированную. В этом случае глоточная миндалина утрачивает свои функции, превращаясь в очаг хронической инфекции. Местный иммунитет при этом полностью отсутствует. Клинически это сопровождается ярко выраженной симптоматикой.

Симптомы аденоидита

Заболевание не имеет патогномоничных симптомов или жалоб. Первичными проявлениями выступают ощущения щекотания, царапания в глубоких отделах носа, шумное дыхание во время сна. Еще один из ранних признаков – ночной храп, вследствие которого сон ребенка становится беспокойным, поверхностным. Через некоторое время присоединяются ухудшение носового дыхания в дневное время суток, слизистые выделение из носа. У большинства больных возникает сухой или малопродуктивный кашель приступообразного характера, обостряющийся ночью и под утро.

В дальнейшем развивается интоксикационный синдром – повышение температуры тела до 37,5-39°С, диффузная головная боль, общая слабость, сонливость, ухудшение или потеря аппетита. Ранее возникшие парестезии постепенно трансформируются в тупые давящие боли без четкой локализации, которые усиливаются при глотании. Объем слизистых выделений из носа увеличивается, в них возникает гнойная примесь. Нарушается дренажная функция слуховых труб, что приводит к появлению боли в ушах, кондуктивной тугоухости. Носовое дыхание становится невозможным, а больной вынужден дышать через рот, вследствие чего последний постоянно приоткрыт. Одновременно за счет обтурации хоан возникает изменение голоса по типу закрытой гнусавости.

При длительном запущенном течении вследствие хронической гипоксии развиваются неврологические нарушения – ребенок становится вялым, апатичным, ухудшается его способность концентрировать внимание на чем-либо, память, успеваемость в школе. Возникает искажение лицевого черепа по типу «аденоидного лица»: твердое небо делается узким и высоким, усиливается выработка слюны, впоследствии стекающей из уголка рта. Также деформируется верхняя челюсть – верхние резцы выпячиваются вперед, из-за чего сглаживаются носогубные складки, искажается прикус.

Осложнения

Осложнения аденоидита связаны с распространением патогенной микрофлоры с гнойными массами в носовую полость, вниз по трахеобронхиальному дереву. Это становится причиной развития хронических риносинуситов, фарингитов, ларингитов, трехеобронхитов, пневмоний. В возрасте до 5 лет имеется риск формирования заглоточного абсцесса. Длительная ринорея провоцирует экзему преддверия носа и другие дерматологические поражения этой области. Сопутствующее воспаление трубных миндалин с закупоркой глоточных отверстий слуховых труб приводит к евстахиитам, гнойным средним отитам и тяжелым нарушениям слуха в будущем. Длительное кислородное голодание головного мозга проявляется задержкой психического развития ребенка, стойкими неврологическими расстройствами.

Диагностика

Диагноз выставляется на основании анамнестических данных, жалоб ребенка и родителей, результатов физикальных и инструментальных методов исследования. Лабораторные тесты играют роль вспомогательных методов, позволяющих уточнить этиологию заболевания и определиться с терапевтической тактикой. Полноценная диагностическая программа состоит из:

- Физикального обследования. При общем осмотре отоларинголог обращается внимание на голос и речь пациента, характер носового дыхания. При этом выявляются гнусавость закрытого типа, затруднение или полное отсутствие дыхания через нос. При пальпации лимфатических узлов определяются умеренно увеличенные, безболезненные поднижнечелюстные, затылочные, передние и задние шейные группы.

- Мезофарингоскопии. При осмотре зева визуализируется большое количество светло-желтого или желто-зеленого отделяемого, стекающего по гиперемированной задней стенке глотки. Также присутствует покраснение небных дужек, увеличение лимфоидных фолликулов или латеральных глоточных валиков.

- Задней риноскопии. Она дает возможность выявить увеличенную, гиперемированную, отечную носоглоточную миндалину, покрытую фибринозным налетом. Видимые лакуны заполняются гнойными или слизистыми экссудативными массами.

- Лабораторных анализов. При вирусном аденоидите в ОАК отображается сдвиг лейкоцитарной формулы вправо, увеличение количества лимфоцитов и СОЭ. Присоединение бактериальной флоры сопровождается лейкоцитозом, смещением формулы в сторону палочкоядерных и юных нейтрофилов. Дополнительно проводится микробиологическое исследование носовых выделений.

- Лучевых методов диагностики. Используется рентгенография носоглотки в прямой и боковой проекциях. Она позволяет выявить гипертрофию лимфоидной ткани глоточной миндалины, перекрывающей отверстия хоан. На поздних стадиях рентгенограмма отображает деформацию твердого неба, верхней челюсти. Для дифференциации с опухолями используется КТ лицевого скелета с контрастным усилением.

Лечение аденоидита

Цель лечения – ликвидация очага инфекции, предотвращение хронизации патологического процесса, его распространения в прилегающие анатомические структуры. Для этого назначаются топические и системные фармакологические средства, физиотерапевтические процедуры. В тяжелых случаях, при сопутствующем выраженном разрастании аденоидных вегетаций или развитии осложнений, показано оперативное лечение. Таким образом, при аденоидите проводится:

- Медикаментозная терапия. Представлена антибактериальными или противовирусными препаратами, гипосенсибилизирующими средствами, дезинтоксикационными мероприятиями, иммуномодуляторами, витаминными комплексами. В качестве местной терапии назначаются сосудосуживающие капли, топические кортикостероиды, дезинфектанты в виде спреев, ингаляции антисептиков.

- Аденоидэктомия. Хирургическое лечение заключается в иссечении гипертрофированной лимфоидной ткани, перекрывающей просвет носовых ходов и препятствующей нормальному носовому дыханию. Операция может проводиться классическим способом при помощи скальпеля или с помощью эндоскопической техники.

- Физиотерапия. Широко используются: тубусный кварц, облучение носовой полости и задней стенки глотки гелий-неоновым лазером, электрофорез медикаментозных препаратов на региональные лимфоузлы, дыхательная гимнастика. Эффективно санаторно-курортное лечение, в курс которого входит криокислородная и озоноультразвуковая терапия, грязевые процедуры.

Прогноз и профилактика

При полноценном, правильно подобранном лечении прогноз для жизни и здоровья благоприятный. Риск развития опасных осложнений в таких ситуациях крайне низок – не более 0,3-1%. Специфических профилактических мероприятий для данной патологии не разработано. К неспецифической профилактике острого или обострений хронического аденоидита относятся ранняя диагностика и лечение разрастаний аденоидных вегетаций, инфекционных заболеваний и аномалий развития носовой полости, укрепление общих защитных сил организма, избегание переохлаждений, термических и химических ожогов носоглотки, полноценное и сбалансированное питание, занятия активными видами спорта, регулярные контрольные осмотры отоларинголога.

Источник