Вирус оспы одноклеточный организм

Грипп, ОРЗ, СПИД, ящур, атипичная пневмония, бешенство, краснуха, корь, энцефалит, детский паралич… Список можно продолжить. Наверняка каждый из нас неоднократно слышал об этих заболеваниях. Что у них общего? Каким образом они возникают? Сегодня на уроке, тема которого «Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги», мы постараемся ответить на эти и другие вопросы. Мы познакомимся с открытием вирусов, изучим особенности их строения и классификацию.

Открытие вирусов

В 1892 году Д.И. Ивановский (см. Рис. 1), изучая мозаичную болезнь табака (см. Рис. 2), установил, что причиной заболевания является некое инфекционное начало, содержащееся в листьях больных растений, которое проходит через фильтр, задерживающий обыкновенные бактерии. Если профильтрованный сок внести в листья здоровых растений, то они также заболевают мозаичной болезнью.

Рис. 1. Д.И. Ивановский

Рис. 2. Мозаичная болезнь табака

В 1898 году независимо от Ивановского аналогичные результаты получил голландский микробиолог М. Бейеринк. Однако он предположил, что мозаичную болезнь табака вызывают не мельчайшие бактерии, а некое жидкое заразное начало, которое он назвал фильтрующим вирусом.

Размеры вирусов определяются нанометрами (20-200 нм), поэтому их изучение началось после открытия электронного микроскопа. В настоящее время описаны вирусы практически всех групп живых организмов.

Строение вирусов

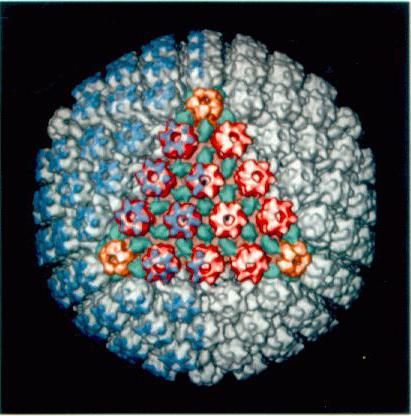

Вирусы – неклеточные формы жизни. Они состоят (см. Рис. 3) из фрагмента генетического материала (РНК или ДНК), составляющего сердцевину вируса, и защитной оболочки, которая называется капсид. У некоторых вирусов (герпес, грипп) есть дополнительная липопротеидная оболочка – суперкапсид, которая возникает из плазматической мембраны клетки-хозяина.

Рис. 3. Строение вируса

Вирусы не способны к самостоятельной жизнедеятельности. Они могут проявлять свойства живого, только попав в клетку-хозяина. Они используют потенциал и энергию этой клетки для создания своих новых вирусных частиц, следовательно, вирусы являются внутриклеточными паразитами.

Размножение вирусов

Обычно вирус связывается с поверхностью клетки-хозяина и проникает внутрь. Каждый вирус ищет своего хозяина, то есть клетки строго определенного вида. Например, вирус – возбудитель гепатита (желтуха) проникает и размножается только в клетках печени, а вирус эпидемического паротита (свинка) – только в клетках околоушных слюнных желез человека.

Проникнув внутрь клетки-хозяина, вирусная ДНК или РНК начинает взаимодействовать с ее генетическим аппаратом таким образом, что клетка начинает синтезировать белки, свойственные вирусу (см. Рис. 4).

Рис. 4. Схема репродукции вируса

В дальнейшем пораженная вирусами клетка может буквально «лопнуть», и из нее выйдет большое число вирусных частиц. Иногда вирусы выделяются из клетки постепенно, по одному, и зараженная клетка живет долго – такой тип взаимодействия вируса с клеткой называется продуктивным.

При заражении ретровирусом (например, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)), у которого в качестве генетического материала используется молекула РНК, наблюдается другая картина. При попадании ретровируса в клетку-хозяина происходит обратная транскрипция. То есть на основе вирусной РНК синтезируется вирусная ДНК, которая встраивается в ДНК человека. Такой тип взаимодействия вируса с клеткой называется интегративным, а встроенная в состав хромосомы клетки ДНК вируса называется провирусом. Далее провирус реплицируется (удваивается) в составе хромосомы и переходит в геном дочерних клеток. Однако под влиянием некоторых физических и химических факторов провирус может выщепляться из хромосомы клетки и переходить к продуктивному типу взаимодействия, то есть синтезировать новые вирусные частицы.

При заражении ВИЧ человек чувствует себя здоровым, пока вирусный генетический материал встроен в хромосому человека. Однако при выщеплении этого вирусного генетического материала из клетки она начинает образовывать новые вирусные частицы, вследствие чего развивается смертельное заболевание – синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Вирусы являются возбудителями большого количества заболеваний человека: корь, грипп, оспа, краснуха, энцефалит, свинка, гепатиты, СПИД. Известен также целый ряд заболеваний растений, вызываемых вирусами, например мозаичная болезнь табака, томатов, огурцов или скручивание листьев картофеля. Всего описано около 500 видов вирусов, поражающих клетки позвоночных животных, и около 300 вирусов растений. Некоторые вирусы участвуют в злокачественном перерождении клеток и тем самым провоцируют онкологические заболевания.

ДНК- и РНК-содержащие вирусы

В зависимости от содержащегося генетического материала вирусы подразделяются на ДНК-содержащие и РНК-содержащие.

РНК-содержащие вирусы

Одноцепочные РНК-содержащие вирусы подразделяются на:

1. Плюс-нитевые (положительные). Плюс-нить РНК этих вирусов выполняет наследственную (геномную) функцию и функцию информационной РНК (иРНК).

2. Минус-нитевые (отрицательные). Минус-нить РНК этих вирусов выполняет только наследственную функцию.

К РНК-содержащим вирусам относятся более вирусов, вызывающих респираторные заболевания, а также вирус гриппа, кори, краснухи, свинки, ВИЧ. Также существует специфическая группа вирусов – арбовирусы, которые переносятся членистоногими.

ДНК-содержащие вирусы

Двухцепочные ДНК-содержащие вирусы вызывают такие заболевания, как папиллома человека или герпес, гепатит В (гепатит А и гепатит С вызывается РНК-содержащими вирусами).

ДНК-содержащие вирусы поражают также растения. Они вызывают, например, золотую мозаику бобов или полосатость у кукурузы.

Вирус гепатита С

По своему строению вирус гепатита С – это РНК-содержащий вирус, имеющий сферическую форму, сложно устроенный (см. Рис. 5).

В качестве генетического материала такой вирус содержит линейную однонитчатую молекулу РНК.

Рис. 5. Гепатит С

Врачи называют гепатит С «ласковым убийцей», так как у этой болезни практически полностью отсутствуют симптомы. По причине бессимптомного течения болезни, диагностировать ее очень сложно: как правило, многие пациенты узнают о том, что заражены этим вирусом, совершенно случайно, к примеру, на плановых обследованиях. Ласковый убийца умело маскируется под другие недуги, которые сопровождаются слабостью, быстрой утомляемостью или астенией. Коварный гепатит C может на протяжении нескольких лет разрушать печень человека, не давая ему при этом возможности начать эффективное своевременное лечение. При переходе в хроническую стадию инфекции гепатит становится причиной цирроза или онкологических патологий печени.

Вопреки бытующим предрассудкам, подцепить вирус гепатита C невозможно через социальные контакты (поцелуи, объятия), через продукты или воду, через грудное молоко. Вы ничем не рискнете, если разделите с носителем вируса трапезу или напитки. Заразиться гепатитом C можно при контакте с кровью инфицированного человека либо половым путем.

В настоящее время для лечения гепатита С используют два препарата: Интерферон альфа и Рибавирин.

Бактериофаги

Рис. 6. Бактериофаг (Источник)

Особую группу вирусов составляют бактериофаги (или просто фаги), которые заражают бактериальные клетки (см. Рис. 6). Фаг укрепляется на поверхности бактерии при помощи специальных ножек и вводит в ее цитоплазму полый стержень, через который проталкивает внутрь клетки свою ДНК или РНК. Таким образом, генетический материал фага попадает внутрь бактериальной клетки, а капсид остается снаружи. В цитоплазме начинается репликация генетического материала фага, синтез его белков, построение капсида и сборка новых фагов. Уже через 10 мин после заражения в бактерии формируются новые фаги, а через полчаса бактериальная клетка разрушается, и из нее выходят около 200 заново сформированных вирусов – фагов, способных заражать другие бактериальные клетки (см. Рис. 7). Некоторые фаги используются человеком для борьбы с болезнетворными бактериями, вызывающими холеру, дизентерию, брюшной тиф.

Рис. 7. Схема размножения бактериофага (Источник)

Список литературы

- Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология 10-11 класс Дрофа, 2005.

- Биология. 10 класс. Общая биология. Базовый уровень / П.В. Ижевский, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина и др. – 2-е изд., переработанное. – Вентана-Граф, 2010. – 224 стр.

- Беляев Д.К. Биология 10-11 класс. Общая биология. Базовый уровень. – 11-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2012. – 304 с.

- Агафонова И.Б., Захарова Е.Т., Сивоглазов В.И. Биология 10-11 класс. Общая биология. Базовый уровень. – 6-е изд., доп. – Дрофа, 2010. – 384 с.

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

- Biouroki.ru (Источник).

- Bio-faq.ru (Источник).

- School188spb.narod.ru (Источник).

- Neobio.ru (Источник).

Домашнее задание

- Вопросы в конце параграфа 20 (стр. 81) – Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. «Общая биология», 10-11 класс (Источник)

- Когда вирусы проявляют свойства живых организмов?

- Кто открыл вирусы?

Источник

Все организмы состоят из клеток — наименьших структурно-функциональных единиц строения. Но существуют и неклеточные формы жизни: вирусы и бактериофаги. Какие же особенности строения позволили им занять свою достойную нишу среди царств живой природы? Давайте узнаем подробнее.

Вирусы — неклеточные формы жизни

В переводе с греческого языка название этих организмов переводится как «яд». И это не случайно. Невооруженным глазом их никто никогда не видел, но практически каждый перенес на себе их влияние. Ведь симптомы гриппа в зимний период стучатся к нам в дом без спроса.

Это сейчас известно, что вирусы — неклеточная форма жизни. Биология этих организмов оставалась загадкой на протяжении многих веков. И только в конце 19 века русский физиолог Дмитрий Иосифович Ивановский доказал, что возбудителями многих болезней являются именно вирусы. Ученый исследовал растение табака, которое было поражено табачной мозаикой. Он заметил, что если сок больного растения проникнет в здоровое, то произойдет его поражение.

Строение вирусов

Почему вирусы — неклеточные формы жизни? Ответ прост: их организм не состоит из клеток. Он представляет собой молекулу нуклеиновой кислоты, окруженной белковой оболочкой — капсидом. Различают ДНК- и РНК-содержащие вирусы.

В зависимости от особенностей строения неклеточные формы жизни — вирусы — делятся на простые и сложные. Первые имеют классическое строение из нуклеиновых кислот и белков. А вторые во время сборки дополнительно прикрепляют часть плазматической мембраны. Она выполняет функцию дополнительной защитной оболочки.

Почему они живые?

Итак, вирусы — неклеточные формы жизни, не имеют привычной мембраны и органелл — постоянных клеточных структур, выполняющих определенные функции. По каким же признакам их относят к живым организмам? Они способны к процессу размножения. Причем, находясь вне организма хозяина, они не проявляют никаких признаков существования. Как только вирус оказывается в клетке, он начинает синтезировать свои белки. При этом начинается процесс подавления произведения собственных белковых молекул организма.

Вирусные белки действуют как ферменты — биологически активные вещества. Они ускоряют воспроизведение нуклеиновых кислот. Таким образом, количество чужеродных частиц увеличивается, а собственные процессы синтеза останавливаются. В результате организм заболевает, поскольку для начала процесса размножения вирусу нужна энергия и органические вещества клеток хозяина.

Бактериофаги

Вирусы — неклеточные формы жизни, которые способны паразитировать в любых организмах. И одноклеточные прокариотические бактерии не исключение.

«Пожиратели» этих организмов называются бактериофагами. Для проникновения в клетку-хозяина они просто впрыскивают собственную молекулу нуклеиновой кислоты через мембрану в цитоплазму клетки. В течение получаса в одной бактерии образуется более ста вирусных частиц.

Как бактериофаг находит в природе свою жертву? Дело в том, что для этого вирусная частица имеет специальные рецепторы, которые и распознают прокариотический организм.

Пути попадания вирусов в организм

Неклеточные формы жизни — вирусы, имея примитивное строение, способны проникать в организм хозяина разными способами. Зависят они от особенностей его строения. Для человека самыми распространенными из них являются воздушно-капельный путь, проникновение через слизистые покровы, продукты питания и воду.

Переносчиками таких опасных заболеваний, как энцефалит и желтая лихорадка, являются животные. В данном случае клещи и комары соответственно. При половых контактах возможно заражение гепатитом В и С, ВИЧ и герпесом.

В природе широко распространены и вирусы, поражающие растения и грибы. Проникновение в эти организмы происходит через участки повреждения в клеточной стенке.

Важной особенностью вирусов является их избирательность. Это значит, что частицы, которые поражают человека, не влияют на растительные и бактериальные организмы и наоборот.

Вирусы: польза или вред

Какую пользу могут приносить эти организмы, если они вызывают опаснейшие смертельные заболевания: бешенство, грипп, оспу и другие. Дело в том, что именно вирусы — неклеточные формы жизни — формируют иммунитет. Это понятие означает способность организма противостоять инфекциям. Иммунитет бывает врожденным, который представлен антителами крови, и приобретенным.

Последний разделяется на естественный и искусственный. При перенесении инфекционных заболеваний память о вирусных частицах остается у особых клеток крови — антител. При повторном попадании чужеродных организмов они распознают вирус и уничтожают его путем внутриклеточного переваривания — фагоцитоза. Искусственный иммунитет приобретается в результате вакцинации. Ее суть заключается в том, что организм человека заражают ослабленным вирусом и антитела начинают бороться с ним, формируя иммунную память.

Благодаря различным формам иммунитета организм сохраняет свою жизнеспособность начиная с первого вздоха младенца в течение всей жизни. Каждую минуту в кровеносное русло поступает множество вирусных частиц. Если количества антител достаточно для их полного уничтожения, человек остается здоров. Болезнь наступает в ином случае, когда вирусные частицы преобладают и ресурсов иммунной системы недостаточно, чтобы обезвредить их.

Неклеточные формы жизни — вирусы и фаги — являются представителями отдельного царства живой природы, которое называется Vira. В последние десятилетия основной задачей эпидемиологов является создание новых вакцин от многих опасных вирусных заболеваний. Дело в том, что в процессе самосборки происходит мутация и образование новых вирусов. Особенно это касается ВИЧ, который поражает саму иммунную систему, полностью делая организм беззащитным. Это является серьезной проблемой для современной науки. Надеемся, она будет решена уже в ближайшее время.

Источник

Все живое разделено на 2 империи — клеточные и неклеточные формы жизни. Основными формами жизни на Земле являются организмы клеточного строения. Этот тип организации присущ всем видам живых существ, за исключением вирусов, которые рассматриваются как неклеточные формы жизни.

Неклеточные формы

К неклеточным организмам относятся вирусы и бактериофаги. Остальные живые существа являются клеточными формами жизни.

Неклеточные формы жизни являются переходной группой между неживой и живой природой. Их жизнедеятельность зависит от эукариотических организмов, они могут делиться только проникнув в живую клетку. Вне клетки неклеточные формы не проявляют признаков жизни.

В отличие от клеточных форм, неклеточные виды имеют только один вид нуклеиновых кислот — РНК или ДНК. Они не способны к самостоятельному синтезу белков из-за отсутствия рибосом. Также в неклеточных организмах отсутствует рост и не происходят обменные процессы.

Общая характеристика вирусов

Вирусы настолько малы, что лишь в несколько раз превышают размеры крупных молекул белков. Величина частиц разных вирусов находится в пределах 10-275нм. Они видны только под электронным микроскопом и проходят через поры специальных фильтров, задерживающих все бактерии и клетки многоклеточных организмов.

Впервые их открыл в 1892 г. русский физиолог растений и микробиолог Д. И. Ивановский при изучении болезни табака.

Вирусы являются возбудителями многих болезней растений и животных. Вирусными болезнями человека являются корь, грипп, гепатит (болезнь Боткина), полиомиелит (детский паралич), бешенство, желтая лихорадка и др.

Строение и размножение вирусов

Под электронным микроскопом разные виды вирусов имеют вид палочек и шариков. Отдельная вирусная частица состоит из молекулы нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), свернутой в клубок, и молекул белка, которые располагаются вокруг нее в виде своеобразной оболочки.

Вирусы не могут самостоятельно синтезировать нуклеиновые кислоты и белки, из которых они состоят.

Процесс размножения вирусов

Процесс размножения вирусов

Размножение вирусов возможно только при использовании ферментативных систем клеток. Проникнув в клетку хозяина, вирусы изменяют и перестраивают ее обмен веществ, в результате чего сама клетка начинает синтезировать молекулы новых вирусных частиц. Вне клетки вирусы могут переходить в кристаллическое состояние, что способствует их сохранению.

Вирусы специфичны — определенный вид вируса поражает не только конкретный вид животного или растения, но и определенные клетки своего хозяина. Так, вирус полиомиелита поражает только нервные клетки человека, а вирус табачной мозаики — только клетки листьев табака.

Бактериофаги

Бактериофаги (или фаги) являются своеобразными вирусами бактерий. Они были открыты в 1917 г. французским ученым Ф. д’Эрелем. Под электронным микроскопом они имеют форму запятой или теннисной ракетки размером около 5нм. Когда частица фага прикрепляется своим тонким отростком к бактериальной клетке, ДНК фага проникает в клетку и вызывает синтез новых молекул ДНК и белка бактериофага. Через 30-60мин бактериальная клетка разрушается и из нее выходят сотни новых частиц фага, готовых к заражению других бактериальных клеток.

Раньше считали, что бактериофаги могут быть использованы для борьбы с болезнетворными бактериями. Однако оказалось, что фаги, быстро разрушающие бактерии в пробирке, неэффективны в живом организме. Поэтому в настоящее время они применяются в основном для диагностики болезней.

Клеточные формы

Клеточные организмы делятся на два надцарства: прокариоты и эукариоты. Структурной единицей клеточных форм жизни является клетка.

Прокариоты имеют простейшее строение: отсутствует ядро и мембранные органоиды, деление идет путем амитоза, без участия веретена деления. К прокариотам относятся бактерии и цианобактерии.

Эукариоты — это клеточные формы, имеющие оформленное ядро, которое состоит из двойной ядерной мембраны, ядерного матрикса, хроматина, ядрышек. Также в клетке находятся мембранные (митохондрии, пластинчатый комплекс, вакуоли, эндоплазматический ретикулум) и немембранные (рибосомы, клеточный центр) органеллы. ДНК у представителей клеточных форм находится в ядре клетки, в составе хромосом, а также в клеточных органоидах, таких как митохондрии и пластиды. Эукариоты объединяют растительный, животный мир и Царство грибов.

Сходство между клеточными и не клеточными видами заключается в наличии специфического генома, способности эволюционировать и давать потомство.

Клеточная теория

Открытие и изучение клетки стало возможным благодаря изобретению микроскопа и усовершенствованию методов микроскопических исследований. Первое описание клетки было сделано в 1665 г. англичанином Р. Гуком. Позже стало ясно, что он открыл не клетки (в современном понимании этого термина), а только наружные оболочки растительных клеток.

История открытия

Прогресс в изучении клетки связан с развитием микроскопирования в XIX в. К этому времени изменились представления о строении клеток: главным в организации клетки стала считаться не клеточная стенка, а собственно ее содержимое, протоплазма. В протоплазме был открыт постоянный компонент клетки — ядро. Накопленные многочисленные наблюдения о тончайшем строении и развитии тканей и клеток позволили подойти к обобщениям, которые были сделаны впервые в 1839 г. немецким биологом Т. Шванном в виде сформулированной им клеточной теории. Он показал, что клетки растений и животных принципиально сходны между собой. Дальнейшее развитие и обобщение эти представления получили в работах немецкого патолога Р. Вирхова.

Клеточная теория

Клеточная теория

Значение в науке

Создание клеточной теории стало важнейшим событием в биологии, одним из решающих доказательств единства всей живой природы. Клеточная теория оказала значительное влияние на развитие эмбриологии, гистологии и физиологии. Она дала основу для материалистического понимания жизни, для объяснения эволюционной взаимосвязи организмов, для понимания индивидуального развития.

«Главный факт, революционизировавший всю физиологию и впервые сделавший возможной сравнительную физиологию, это — открытие клеток» — так охарактеризовал Ф. Энгельс это событие, сравнивая открытие клетки с открытием закона сохранения энергии и эволюционной теории Дарвина.

Основные положения клеточной теории сохранили свое значение на сегодняшний день, хотя более чем за 100 лет были получены новые сведения о структуре, жизнедеятельности и развитии клеток.

Основные положения

В настоящее время клеточная теория постулирует:

- Клетка — элементарная единица живого;

- клетки разных организмов гомологичны по своему строению;

- размножение клеток происходит путем деления исходной клетки;

- многоклеточные организмы представляют собой сложные ансамбли клеток, объединенные в целостные, интегрированные системы тканей и органов, подчиненных и связанных между собой межклеточными, гуморальными и нервными формами регуляции.

Источник