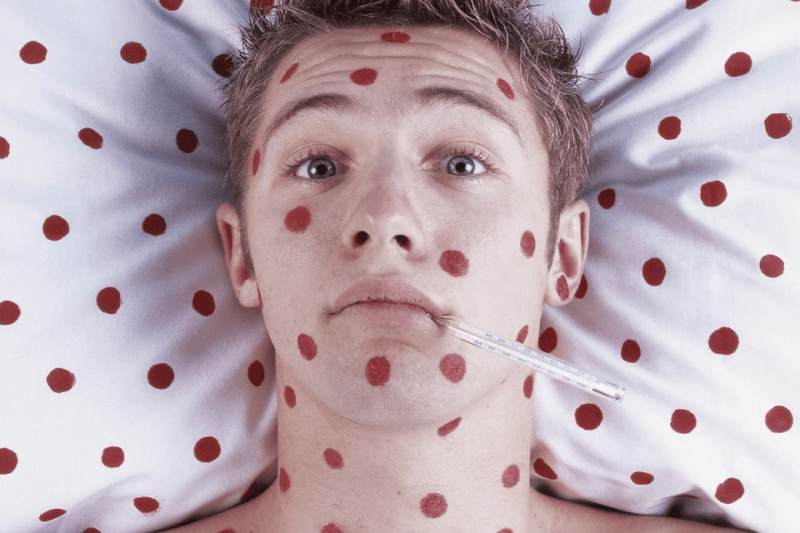

Вирус опоясывающий лишай оспа

Фото: destinationsante.com

Как показала практика последних десятилетий, с герпесными инфекциями все не так-то просто, а точнее, даже очень непросто. Оставим в стороне вирусы простого герпеса I и II типа, с ними, как раз, ситуация более-менее понятна. Что объединяет такие разные, на первый взгляд, заболевания, как ветрянка, привычная «детская» инфекция, и опоясывающий лишай у взрослых? Правильно, наличие общего возбудителя, герпевируса III типа с красивым названием Varicella zoster.

Светила медицинской науки разложили все «по полочкам» и выстроили стройную логическую цепочку: вирус, впервые попавший в организм человека в детском возрасте, однозначно вызывает ветрянку, ветряную оспу.

После исчезновения симптомов заболевания вирус из организма никуда не исчезает, а перекочевывает в нервные узлы и клетки, где может жить в неактивном, дремлющем состоянии долгие годы или даже десятилетия.

Очень схематично и упрощенно это можно представить себе следующим образом: что будет, если с силой бросить на пол сложную модель, составленную из деталей конструктора «Лего»? Да, она рассыплется на отдельные составляющие-«кирпичики». Примерно то же происходит и с герпевирусами в инактивированном состоянии, они распадаются на отдельные «фрагменты» и организм человека даже использует эти «кирпичики» для «строительства»/синтеза собственных клеток и тканей.

Но! При определенном стечении неблагоприятных для организма внешних и внутренних обстоятельств, разрозненные до этого «фрагменты» вируса получают «команду» объединиться (как при прокручивании кинопленки назад, когда из руин дома «собирается» целый), запускается процесс репликации (дублирования) ДНК «воскресшего» вируса и он с феноменальной скоростью начинает размножаться.

В нервных узлах-ганглиях вирусам уже становится тесно. Все новые и новые вирусы мигрируют по ходу нервных волокон, попутно разрушая их, в подкожные ткани и провоцируют в них воспалительный процесс, что, в конечном счете, и приводит к появлению характерных высыпаний на коже и развитию опоясывающего лишая.

Казалось бы, все закономерно и понятно, можно было бы на этом поставить жирную точку. Однако все чаще и чаще цепочка «ветрянка – нервные узлы/клетки – нервы – кожа – опоясывающий лишай» дает сбой в самом начале, ибо «вторичный» по определению опоясывающий лишай диагностируется у людей, ветрянкой в детстве не переболевших! Мало того, если раньше категорически утверждалось, что переболеть опоясывающим лишаем можно только один раз, на сегодня врачи диагностируют неоднократные рецидивы данного заболевания…

Что это, массовое бессимптомное протекание «первичного» заболевания, ветрянки или что-то другое? Почему, переболев опоясывающим лишаем один раз, человек сталкивается с ним снова и снова? Оставим эти вопросы на совести ученых мужей, пусть ломают себе головы, авось, когда-нибудь и докопаются до истины. А мы пока что поговорим о том, что представляет из себя опоясывающий лишай, каковы основные симптомы данного заболевания, на чем базируется его диагностика и лечение, и можно ли обезопасить себя от его проявлений в будущем.

Слово «герпес» в названии вируса происходит от греческого «herpete», «ползти», что соответствует медленному развитию и возвратному характеру заболеваний, вызываемых данной группой вирусов. «Зостер» же образован от греческого «zoster» (пояс, ремень), что отражает четко ограниченную форму высыпаний, по ходу нервов.

Основной путь передачи вируса варицелла зостер от больного человека к здоровому – воздушно-капельный, как при гриппе, вирус проникает в организм через слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Значительно реже встречаются контактный путь заражения и трансплацентарный путь (от больной матери к ребенку).

Начальная стадия опоясывающего герпеса/лишая ничем не отличается от обычных ОРВИ. Больные жалуются на слабость, озноб, повышение температуры, суставные и мышечные боли, головную боль. Однако на фоне столь знакомой симптоматики начинают проявляться и признаки, не характерные для ОРВИ или гриппа. По ходу нервов под кожей (например, по реберным дугам), в местах будущей локализации сыпи, начинает ощущаться покалывание, жжение, иногда онемение или зуд. Кожа в этих местах становится очень чувствительной, даже легкое прикосновение может вызывать боль.

Примерно через 1-4 дня на коже вдоль нервов проявляются розовые пятна, которые очень быстро покрываются мелкими пузырьками с прозрачным содержимым.

Высыпания, чаще всего, располагаются на одной стороне тела, как бы охватывая/опоясывая его. Типичное расположение опоясывающего лишая – в межреберных промежутках,

реже по ходу крупных нервов на руках и ногах, возможна и локализация сыпи на лице, в области прохождения веток тройничного нерва.

Температура на данном этапе может подняться до 39 С и выше. Места локализации сыпи очень болезненны, причем интенсивность болевых ощущений может быть различна, вплоть до невыносимой, не дающей выполнять самую простую ежедневную работу по дому и мешающей спать.

В течение следующей недели количество пузырьков стремительно увеличивается. Затем жидкость внутри них становится мутной, пузырьки постепенно усыхают, втягиваются внутрь и покрываются корочками. Окончательно подсохнув, они образуют бляшки, выступающие над кожей. После того, как корочки отвалятся, на коже остаются более светлые участки или незначительные рубцы.

При нормальном иммунитете весь процесс длится от 2 до 4 недель и не требует специального противовирусного лечения, однако при ослабленном иммунитете или у людей пожилого возраста он может затянуться. Однако и при обычном течении заболевания болевые ощущения по ходу частично разрушенных нервов могут сохраняться еще долго, в течение нескольких месяцев, а иногда и лет – это называется «постгерпетическая невралгия».

Для диагностики опоясывающего герпеса обычно достаточно жалоб пациента и визуального осмотра. Дополнительная диагностика (серологические исследования, микроскопия и т.д.) проводится, как правило, при атипичных случаях течения заболевания.

Лечение опоясывающего лишая носит, в основном, симптоматический характер и направлено на устранение или смягчение его проявлений. Противовирусные препараты типа Ацикловира, Фамцикловира, Валацикловира и т.д. эффективны, если начать их прием в первые 3 дня болезни, они сокращают период заболевания и могут предотвратить развитие осложнений. В обязательном порядке прием данных лекарственных средств показан людям с ослабленным иммунитетом и пожилого возраста. Возможно также местное использование мазей с этими действующими веществами.

Для уменьшения болевых ощущений обычно назначаются ненаркотические анальгетики или НПВС типа Нимесила, Напроксена, Мелоксикама и других. Чтобы снять зуд, больным выписывают антигистаминные (противоаллергические) препараты – Супрастин, Тавегил и подобные, они ликвидируют последствия интоксикации. В случае проблем со сном, назначаются успокаивающие и снотворные средства. Времена зеленки и фукорцина постепенно отходят в прошлое, но для подсушивания и антисептической обработки высыпаний можно использовать раствор хлоргексидина. Антибиотики больным назначают только в случае вторичной бактериальной инфекции и нагноения сыпи.

В основном, лечение опоясывающего герпеса не требует госпитализации больного. Лечение в стационаре проводится при поражении глаз, менингоэнцефалите, парезах и параличах конечностей из-за разрушений нервов.

Опоясывающий лишай заразен до момента образования корочек на струпах. При контакте с больным лиц, не переболевших ветрянкой, возможно заражение и развитие заболевания. Купаться при опоясывающем лишае категорически запрещено, во избежание распространения инфекции по телу.

Какие факторы провоцируют развитие опоясывающего лишая? Прежде всего, это всевозможные «пере»: переохлаждение, перегрев, «перенервничал» и т.д. Способствуют этому также снижение иммунитета (особенно при приеме лекарств, подавляющих иммунитет, кортикостероидов, у больных СПИДом, онкобольных), лучевая терапия, хронический стресс.

Врачи утверждают (и даже сам доктор Комаровский, да!), что проведенная своевременно вакцинация против ветрянки (и у детей, и у взрослых) сделает невозможным развитие опоясывающего герпеса в будущем. Так это или нет – время покажет.

А пока что – всем доброго здоровья!

Источник

Ветряная оспа, она же ветрянка – вирусная инфекция. Опоясывающий лишай (инфекция герпеса) вызывается повторной активацией вируса оспы.

Ветряная оспа распространяется, когда инфицированный человек говорит, дышит, кашляет или чихает. При этом капельки с инфекционными агентами рассеиваются в воздухе. Из-за небольшого размера эти аэрозольные частицы могут перемещаться на большие расстояния с воздушными потоками и оставаться во взвешенном состоянии в течение нескольких минут. Зараженный воздух вдыхается людьми. Так инфекция и распространяется.

Ветряной оспой также можно заразиться при контакте с выделяемой при дыхании влагой.

После заражения вирус сначала бездействует, спит в нервных клетках около спинного мозга. При его реактивации возникает не повторный приступ ветряной оспы, а развивается опоясывающий лишай (герпес). У человека с ослабленной иммунной системой прямой контакт с блистерной жидкостью в пузырьках герпеса вызывает ветряную оспу.

По воздуху опоясывающий лишай не распространяется, за исключением очень тяжелых случаев, эпидемий. Он следует только за реактивацией предшествующей инфекции ветряной оспы. Поэтому контакт с болячками оспы или жидкостью из пузырьков опоясывающего лишая привести к нему не может.

Симптомы ветрянки

Слабая лихорадка и симптомы, похожие на простуду, а затем сыпь. Сыпь в виде волдырей, преобразующаяся в корку с образованием струпьев, которая сильно чешется. Одновременно на коже присутствуют пузырьки сыпи разных стадий. Сыпь больше заметна на теле, чем на конечностях. Затрагивается кожа головы и внутренняя часть рта, носа и горла.

В детстве ветряная оспа проходит в легкой форме. Ее даже иногда не замечают. Инфекция у взрослых – явление необычное. Более 95% неиммунизированных людей заражаются в детстве. Ветрянка у взрослых более тяжелая и может осложняться пневмонией (легочная инфекция или воспаление).

Заболевание особенно тяжело протекает у детей с лейкемией, беременных женщин и самых маленьких детей. Врожденная аномалия плода – 2% беременностей. Это случается, когда ветрянка возникает на ранних сроках. Если она возникает во время родов и ребенок заражается, новорожденный становится тяжело больным в 30% случаев.

Опоясывающий лишай

Болезнь следует за предшествующей инфекцией ветряной оспы. Чаще это происходит десятилетия спустя. Опоясывающий лишай возникает, когда иммунитет организма к вирусу падает. При таких условиях спящий у спинного мозга вирус активируется. Большему риску развития недуга подвергаются пожилые, люди с крайне слабым иммунитетом, а также дети и взрослые, которых лечат от рака.

На коже, пронизанной спинномозговыми нервами, несущими реактивированный вирус, появляется сыпь с лентообразным распределением. Это связано с сильной болью. Сыпь сопровождаться постоянной болью в пораженной области, что длится неделями.

Диагностика

Ветрянка и опоясывающий лишай имеют типичный внешний вид и диагностируются клиническим представлением. Анализ крови позволяет определить, делали ли человеку прививку, защищающую от инфекции ветряной оспы. При определении того, адекватен ли иммунитет к вирусу после вакцинации, этот тест нецелесообразен.

Инкубационный период ветрянки (время между заражением и развитием симптомов) от 10 до 21 дня. Чаще 14–16, но варьируется у людей с ослабленной защитной функцией организма.

Инфекционный период ветрянки (время, в течение которого зараженный человек может заразить других) начинается за 2 дня до высыпаний и длится 5 дней после их появления, пока болячки не подсохнут.

При опоясывающем лишае человек заразен с момента появления блистеров и пока не высохнут все пузырьки.

Лечение

Доступно специфическое противовирусное лечение обоих рассматриваемых заболеваний. Лечение назначают только тем, у кого тяжелое заболевание или существует риск такого исхода. Для эффективности лечение следует начинать как можно раньше, в течение суток после появления кожных высыпаний.

Во всех случаях от зуда помогает Каламин-лосьон и Прометазин. Эти средства продаются в аптеках. Для снижения температуры и уменьшения дискомфорта применяют Парацетамол или Аспирин.

Лечение нужно проводить под строгим контролем врача!

Профилактика

- Заболевших нужно изолировать пока все пузырьки не высохнут, на 5 дней. Остатки струпьев поводом для продления изоляции не являются.

- Оградить от контакта с больными следует людей с иммунодефицитом, лейкемией или проходящих курс химиотерапии.

- Мыть руки после контакта с загрязненными поверхностями. Распространение инфекции ограничит уборка помещений, особенно там, где бывает много людей.

- Сыпь опоясывающего лишая нужно прикрывать сухой повязкой или одеждой, чтобы ограничить контакт пузырей с другими людьми.

- Рекомендуется иммунизация против ветрянки. Доступна комбинированная вакцина. Получивший вакцину человек при этом по-прежнему может заболеть, но болезнь будет легкой.

- В ряде случаев для профилактики после воздействия используются противовирусные лекарства.

Для профилактики и снижения тяжести течения болезни применяется иммуноглобулин против вируса Варицелла-зостер (ИПВЗ). Средство производится из продуктов крови и содержит антитела к вирусу. Антитела — это белки, вырабатываемые организмом как часть иммунного ответа, которые помогают телу бороться с инфекциями.

ИПВЗ эффективен, если его ввести не привитому человеку в течение 96 часов после контакта с жидкостью блистеров. Необходимо это средство только людям не переболевшим ветрянкой и тем, у кого не подтвержден иммунитет. Подтверждается это анализом крови.

Для лечения иммуноглобулин не актуален.

Ветряная оспа (ветрянка) и опоясывающий лишай

5 (100%) проголосовало 12

Заболевания

Заметили опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER

Источник

Вирус вызывает

два инфекционных заболевания: 1) ветряную

оспу, возникающую преимущественно у

детей в результате экзогенного заражения;

2) опоясывающий герпес (herpes zoster) — эндогенную

инфекцию, развивающуюся чаще у взрослых,

перенесших в детстве ветряную оспу.

Заболевания различаются также по

локализации пузырьковых высыпаний на

коже и слизистых оболочках. Вирус открыт

в 1911 г.

Таксономия.Вирус ветряной оспы и опоясывающего

герпеса содержит ДНК, относится к

семейству Herpesviridae (от греч. herpes — ползучая),

роду Varicellavirus.

Морфология,

химический состав, антигенная структура.Вирионы имеют овальную форму диаметром

120-179 нм, состоят из сердцевины, содержащей

линейную двунитчатую ДНК, и наружной

липопротеидной оболочки с шипиками

гликопротеидной природы. Различают

внутренние сердцевинные и наружные

антигены. Антигенные варианты вируса

не обнаружены.

Культивирование.Вирус репродуцируется в первичных и

перевиваемых культурах клеток с

цитопатическим эффектом (симпласты) и

образованием внутриядерных включений.

Резистентность.Вирус малоустойчив в окружающей среде,

термолабилен, чувствителен к

жирорастворителям и обычным дезинфицирующим

средствам.

Восприимчивость

животных.Вирус непатогенен для

лабораторных животных.

Эпидемиология.Ветряная оспа распространена повсеместно,

восприимчивость к возбудителю очень

высокая. Эпидемические вспышки отмечаются

в осенне-зимний период, главным образом

в организованных коллективах среди

детей дошкольного возраста. Могут болеть

взрослые.Источник инфекции— только

больной человек.Механизм передачи— аэрогенный. Выделение вирусов в

окружающую среду происходит при нарушении

целостности пузырьковых высыпаний.

Опоясывающий

герпес поражает в основном взрослых,

носит спорадический характер, не имеет

выраженной сезонности. Больные

опоясывающим герпесом могут быть

источником ветряной оспы у детей.

Патогенез и

клиническая картина.Входными воротами

для возбудителя является слизистая

оболочка дыхательных путей, где вирусы

размножаются, затем проникают в кровь,

поражая эпителий кожи и слизистых

оболочек (дерматотропизм).

Инкубационный

периодпри ветряной оспе составляет

14-21 день. Заболевание характеризуется

повышением температуры тела и пузырьковой

сыпью на теле и слизистых оболочках

рта, зева, весьма похожей на высыпания

при натуральной оспе (отсюда название

болезни). После отпадения корок рубцы

не остаются. Осложнения (пневмонии,

энцефалиты и др.) бывают редко.

Опоясывающий

герпес возникает у людей, перенесших в

детском возрасте ветряную оспу. Вирус

может длительно сохраняться в нервных

клетках межпозвоночных узлов и

активизируется в результате заболеваний,

травм и других факторов, ослабляющих

иммунитет. Заболевание характеризуется

лихорадкой, пузырьковыми высыпаниями

в виде обруча по ходу пораженных (чаще

межреберных) нервов, болевым синдромом.

Иммунитет.После перенесенной ветряной оспы

формируется пожизненный иммунитет,

который, однако, не препятствует

сохранению вируса в организме и

возникновению у некоторых людей рецидивов

опоясывающего герпеса.

Лабораторная

диагностика.Материалом для исследования

является содержимое высыпаний, отделяемое

носоглотки, кровь.

Экспресс-диагностика

заключается в обнаружении под световым

микроскопом гигантских многоядерных

клеток — симпластов с внутриядерными

включениями в мазках-отпечатках из

высыпаний, окрашенных по Романовскому-Гимзе,

а также специфического антигена в РИФ

с моноклональными антителами. Выделяют

вирус в культуре клеток, идентифицируют

с помощью РН и РИФ. Для серодиагностики

используют РН, ИФА, РСК.

Специфическая

профилактика и лечение.Активная

иммунизация не проводится, хотя

разработана живая вакцина. В очагах

ветряной оспы ослабленным детям показано

применение иммуноглобулина. Для лечения

опоясывающего герпеса используют

препараты ацикловира, интерфероны и

иммуномодуляторы. Элементы сыпи

обрабатывают бриллиантовым зеленым

или перманганатом калия.

Вирус

Эпштейна-Барр

Вирус

Эпштейна-Барр (ВЭБ) вызывает

лимфопролиферативные болезни, а также

инфекционный мононуклеоз, характеризующийся

интоксикацией, поражением небных и

глоточных миндалин, увеличением

лимфоузлов, печени, селезенки, изменениями

в крови.

Выделен

Эпштейном с соавторами при электронной

микроскопии биоптатов пациентов с

лимфомами Бёркетта (1964). Распространен

повсеместно.

Таксономия.

ВЭБ (вирус герпеса человека типа 4)

относится к семействуHerpesviridae

родуLymphocryptovirus.

Морфология,

химический состав, антигенная структура.ВЭБ имеет ядерные антигены, латентные

протеины, латентные мембранные протеины

и две маленькие Эпштейна-Барр-кодируемые

РНК молекулы. Ядерные антигены и латентные

протеины являются ДНК-связующими

белками, считающимися основными для

развития инфекции.

Эпидемиология.Заболевание малоконтагиозно. Источником

инфекции являются больной человек и

вирусоноситель. Основной путь передачи

— воздушно-капельный, реже трансмиссивный

или половой, при контакте через слюну.

Антитела к вирусу имеются у большинства

населения.

Патогенез и

клиническая картина.ВЭБ вызывет

размножение В-лимфоцитов и персистирует

в них; обуславливает латентную инфекцию

в лимфоидной ткани, эпителиальных

клетках рта и глотки, слюнных желез. ВЭБ

вызывает бессимптомную, хроническую

или острую инфекцию, а также

лимфопролиферативные болезни.

Инфекционный

мононуклеозхарактеризуется высокой

лихорадкой, недомоганием, фарингитом,

лимфаденопатией, спленомегалией.

Продолжительность инкубационного

периода составляет 30-50 суток у взрослых

и 10-40 суток у детей.Хроническая

инфекцияможет развиваться как

циклическая рекуррентная болезнь.

Сопровождается низкой лихорадкой,

повышенной утомляемостью, головной

болью и воспалением горла.Лимфопролиферативные

болезни также могут индуцироваться

ВЭБ. Вирус является митогеном для

В-лимфоцитов. Способствует развитию

опухолей – лимфомы Бёркетта,

небёркиттовские лимфомы, носоглоточная

карцинома.Волосистая

оральная лейкоплакия – характерное

для СПИДа поражение слизистой оболочки

рта.

Иммунитет.Гуморальный, клеточный, пожизненный.

Повторные заболевания не описаны.

Лабораторная

диагностика.До настоящего времени

не разработаны методы выделения вируса

в культурах клеток, и основу диагностики

составляет выявление специфических

антител к протеинам вируса; среди

предложенных методов наиболее адекватнареакция непрямой иммунофлюоресценции

(реакция Хенле), позволяющая определить

наличие антител (IgM,IgG,ІgA) к

капсидным, некапсидным «ранним» и

ядерным антигенам. Некоторую информацию

можно получить, определяя наличие

гетерофильных антител (капельный тест

на инфекционный мононуклеоз)и выявляяатипичные мононуклеарыв периферической

крови. Для выявления вирусной ДНК в

трансформированных клетках применяют

метод ДНК-гибридизации.

Специфические

средства терапииотсутствуют; лечение

симптоматическое.

Конкретне цели:

Изучить

общую характеристику семейства

Herpesviridae.Изучить

классификация семейства Herpesviridae.Ознакомиться

с основными клиническими формами

герпесвирусных инфекций.Изучить

методы лабораторной диагностики

герпесвирсных инфекций.Ознакомится

с профилактикой, лечением и осложнениями

герпесвирусных инфекций.Особенности

течения герпесвирусных инфекций.

Уметь:

Провести

реакцию связывания комплемента.Владеть

методикой постановки реакции

нейтрализации.

Теоретические

вопросы:

Общая

характеристика семейства Herpesviridae.Морфология

и антигенные свойства вирусов семейства

Herpesviridae.Классификация

герпесвирусов.Клинические

проявления герпесвирусной инфекции,

осложнения.Лабораторная

диагностика ВПГ-1 и ВПГ-2.Лабораторная

диагностика ветряной оспы.Лабораторная

диагностика инфекционного мононуклеоза.Лечение

и специфическая профилактика

герпесвирусных инфекций.

Практические

задания, выполняемые на занятии:

Изучение

и зарисовка демонстрационных препаратов.Разбор

схемы лабораторной диагностики

герпесвирусных инфекций.Заполнение

протокола.

Дополнительная

литература:

Воробьев

А.В., Биков А.С., Пашков Е.П., Рыбакова

А.М. Микробиология.– М.: Медицина, 1998.–

336с.Пяткін

К.Д., Кривошеїн Ю.С. Мікробіологія з

вірусологією та імунологією.– Київ.:

Вища шк., 1992.– 431с.Медицинская

микробиология /Под ред. В.И. Покровского.–

М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001.– 768с.Гайдаш

І.С., Флегонтова В.В. Медична вірологія.–

Луганськ, 2002.– 357 с.Конспект

лекции.

Короткие

методические указания к практическому

занятию:

В начале занятия

проводится проверка уровня знаний

студентов по теме. Самостоятельная

работа состоит из изучения демонстрационных

препаратов и разбора схем лабораторной

диагностики герпесвирусных инфекций,

заполнения протокола.

В конце занятия

проводится тестовый контроль и анализ

итоговых результатов самостоятельной

работы каждого студента.

Источник