Вирус натуральной оспы симметрия

Оглавление темы «Типы микроорганизмов. Вирусы. Вирион.»: Вирусы. Вирион. Морфология вирусов. Размеры вирусов. Нуклеиновые кислоты вирусов.Вирусы [от лат. virus, яд] — наименьшие по размерам агенты, имеющие геном, окружённый белковой оболочкой. Вирусы не воспроизводятся самостоятельно, они — облигатные внутриклеточные паразиты, репродуцирующиеся только в живых клетках. Все вирусы существуют в двух формах. В настоящее время известны вирусы бактерий (бактериофаги), грибов, растений и животных. Внеклеточная форма — вирион — включает в себя все составные элементы (капсид, нуклеиновую кислоту, структурные белки, ферменты и др.). Внутриклеточная форма — вирус — может быть представлена лишь одной молекулой нуклеиновой кислоты, так как, попадая в клетку, вирион распадается на составные элементы.

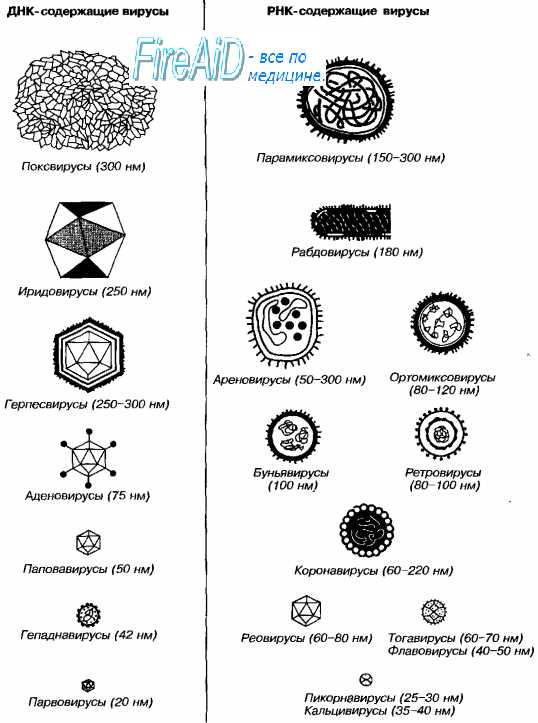

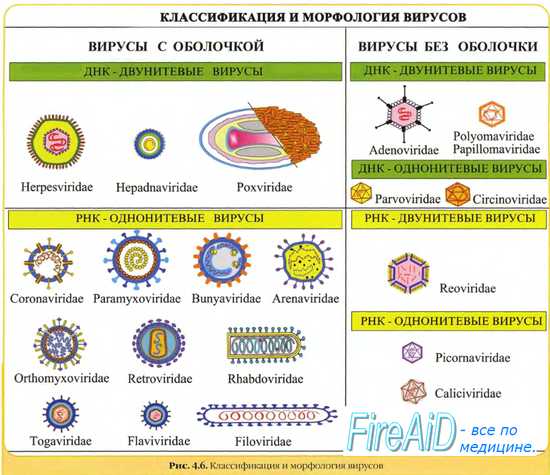

Морфология вирусов. Размеры вирусов.Несмотря на внутриклеточный паразитизм, среди вирусов имеются крупные виды, соизмеримые по размерам с микоплазмами и хламидиями. Например, вирус натуральной оспы достигает 400 нм и вполне сравним с риккетсиями (300-500 нм) и хламидиями (300-400 нм). По морфологии выделяют вирусы палочковидные (например, возбудитель лихорадки Эбола), пуле-видные (вирус бешенства), сферические (герпесвирусы), овальные (вирус оспы), а также бактериофаги, имеющие сложную форму (рис. 2-1). При всём разнообразии конфигураций, размеров и функциональных характеристик вирусам присущи некоторые общие признаки. В общем виде зрелая вирусная частица (вирион) состоит из нуклеиновой кислоты, белков и липидов, либо в его состав входят только нуклеиновые кислоты и белки. Нуклеиновые кислоты вирусовВирусы содержат только один тип нуклеиновой кислоты, ДИК или РНК, но не оба типа одновременно. Например, вирусы оспы, простого герпеса, Эпстайна-Барр — ДНК-содержащие, а тогавирусы, пикорнавирусы — РНК-содержащие. Геном вирусной частицы гаплоидный. Наиболее простой вирусный геном кодирует 3-4 белка, наиболее сложный — более 50 полипептидов. Нуклеиновые кислоты представлены однонитевыми молекулами РНК (исключая реовиру-сы, у которых геном образован двумя нитями РНК) или двухнитевыми молекулами ДНК (исключая парвовирусы, у которых геном образован одной нитью ДНК). У вируса гепатита В нити двухнитевой молекулы ДНК неодинаковы по длине. Вирусные ДНК образуют циркулярные, ковалентно-сцёпленные суперспирализованные (например, у паповавирусов) или линейные двухнитевые структуры (например, у герпес- и аденовирусов). Их молекулярная масса в 10-100 раз меньше массы бактериальных ДНК. Транскрипция вирусной ДНК (синтез мРНК) осуществляется в ядре заражённой вирусом клетки. В вирусной ДНК на концах молекулы имеются прямые или инвертированные (развёрнутые на 180″) повторяющиеся нуклеотидные последовательности. Их наличие обеспечивает способность молекулы ДНК замыкаться в кольцо. Эти последовательности, присутствующие в одно- и двух-нитевых молекулах ДНК, — своеобразные маркёры вирусной ДНК.

Вирусные РНК представлены одно- или двухнитевыми молекулами. Однонитевые молекулы могут быть сегментированными — от 2 сегментов у ареновирусов до 11 — у ротавирусов. Наличие сегментов ведёт к увеличению кодирующей ёмкости генома. Вирусные РНК подразделяют на следующие группы: плюс-нити РНК (+РНК), минус-нити РНК (-РНК). У различных вирусов геном могут образовывать нити +РНК либо -РНК, а также двойные нити, одна из которых -РНК, другая (комплементарная ей) — +РНК. Плюс-нити РНК представлены одиночными цепочками, имеющими характерные окончания («шапочки») для распознавания рибосом. К этой группе относят РНК, способные непосредственно транслировать генетическую информацию на рибосомах заражённой вирусом клетки, то есть выполнять функции мРНК. Плюс-нити выполняют следующие функции: служат мРНК для синтеза структурных белков, матрицей для репликации РНК, упаковываются в капсид с образованием дочерней популяции. Минус-нити РНК не способны транслировать генетическую информацию непосредственно на рибосомах, то есть они не могут функционировать как мРНК. Однако такие РНК служат матрицей для синтеза мРНК. Инфекционность нуклеиновых кислот вирусовМногие вирусные нуклеиновые кислоты инфекционны сами по себе, так как содержат всю генетическую информацию, необходимую для синтеза новых вирусных частиц. Эта информация реализуется после проникновения вириона в чувствительную клетку. Инфекционные свойства проявляют нуклеиновые кислоты большинства +РНК- и ДНК-содержащих вирусов. Двухнитевые РНК и большинство -РНК не проявляют инфекционных свойств. — Также рекомендуем «Капсид вируса. Функции капсида вирусов. Капсомеры. Нуклеокапсид вирусов. Спиральная симметрия нуклеокапсида. Кубическая симметрия капсида.» |

Источник

Поксви́русы[2] или вирусы оспы[3] (лат. Poxviridae, от англ. рох — оспа + вирусы) — семейство вирусов животных, объединяющее самые крупные ДНК-содержащие вирусы, вирионы которых имеют кирпичеобразную или овоидную форму; включает виды, патогенные для человека, например, возбудителей оспы, пустулезного дерматита.

Геном, представленный двунитчатой линейной гантелеобразной формы ДНК, покрыт двухслойным капсидом, между слоями которого находятся боковые тела. Поверх нуклеокапсида расположена двухслойная липопротеидная оболочка с воронкообразными фибрами.

Репродукция вируса[править | править код]

Поксвирусы обладают наиболее сложным репродуктивным циклом, при этом синтезируется более 100 различных белков, входящих в состав вирионов (большинство образует наружную оболочку). Репродукция поксвирусов характеризуется следующими особенностями.

- Транскрипция ДНК начинается до полной депротеинизации вируса, так как она полностью осуществляется белками, имеющимися в вирионе.

- Репликация происходит только в цитоплазме и полностью независима от клеточных полимераз, так как, в отличие от прочих вирусов, поксвирусы имеют собственную ДНК-зависимую РНК-полимеразу, которая обеспечивает транскрипцию генов репликации в течение ранней и средней стадий.

В репродуктивном цикле выделяют три стадии[4]:

- Ранняя стадия репродукции поксвирусов запускается сразу же после раздевания вируса и выхода вирусной ДНК в цитоплазму. На этой стадии за счёт РНК-полимеразы вириона транскрибируются гены, необходимые для репликации генома.

- На средней стадии транскрибируется примерно половина вирусной ДНК. Транслируются мРНК, синтезированные в раннюю стадию. Транскрибируются средние гены.

- Поздняя стадия репродукции поксвирусов совпадает с началом репликации ДНК. Регуляторные белки блокируют трансляцию ранней мРНК и запускают синтез поздних (структурных) белков. Сборка вирионов осуществляется только в цитоплазме посредством реакций мембранного синтеза. Упаковка генома в вирион идёт с затратой АТФ. Высвобождение зрелых популяций сопровождается лизисом клетки.

Классификация[править | править код]

По данным Международного комитета по таксономии вирусов (ICTV), на январь 2020 года в семейство включают 2 подсемейства с 11 и 3 родами соответственно[5]:

- Подсемейство Chordopoxvirinae — Вирусы оспы позвоночных[2]

- Род Avipoxvirus — Авипоксвирусы[3] (10 видов, вирусы оспы птиц)

- Род Capripoxvirus — Каприпоксвирусы[3] (3 вида)

- Goatpox virus — Вирус оспы коз[6]

- Lumpy skin disease virus — Вирус кожной бугорчатки[3]

- Sheeppox virus — Вирус оспы овец[3][6] — типовой вид рода

- Род Centapoxvirus (1 вид)

- Род Cervidpoxvirus (1 вид)

- Род Crocodylidpoxvirus (1 вид)

- Род Leporipoxvirus — Лепорипоксвирусы[3] (4 вида)

- Myxoma virus — Вирус миксомы кроликов[3] — типовой вид рода

- Род Molluscipoxvirus — Моллюсципоксвирусы[3]

- Molluscum contagiosum virus — Вирус контагиозного моллюска[2][3]

- Род Orthopoxvirus — Ортопоксвирусы[3] (10 видов)

- Cowpox virus — Вирус оспы крупного рогатого скота[3] или вирус коровьей оспы[7]

- Monkeypox virus — Вирус оспы обезьян[2][6][7]

- Vaccinia virus — Вирус осповакцины[7] — типовой вид рода

- Variola virus — Вирус натуральной оспы

- Род Parapoxvirus — Парапоксвирусы[3] (4 вида)

- Orf virus — Вирус Орф[2] — типовой вид рода

- Род Suipoxvirus — Суипоксвирусы[3]

- Swinepox virus — Вирус оспы свиней[3]

- Род Yatapoxvirus — Ятапоксвирусы[3] (2 вида)

- Tanapox virus — Танапоксвирус человека[2] или вирус оспы Тана[2][3]

- Yaba monkey tumor virus — Вирус опухолей обезьян Яба[3] — типовой вид рода

- Виды incertae sedis (2 вида)

- Подсемейство Entomopoxvirinae — Вирусы оспы насекомых[2]

- Род Alphaentomopoxvirus (7 видов)

- Род Betaentomopoxvirus (16 видов)

- Род Gammaentomopoxvirus (6 видов)

- Виды incertae sedis (2 вида)

Примечания[править | править код]

- ↑ Таксономия вирусов (англ.) на сайте Международного комитета по таксономии вирусов (ICTV).

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии : Учебное пособие для студентов медицинских вузов / Под ред. А. А. Воробьева, А. С. Быкова. — М. : Медицинское информационное агентство, 2003. — С. 107—108. — ISBN 5-89481-136-8.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Сергеев В. А., Непоклонов Е. А., Алипер Т. И. Вирусы и вирусные вакцины. — М. : Библионика, 2007. — С. 283—284. — ISBN 5-98685-012-2.

- ↑ Bernard Moss. Poxvirus DNA Replication (англ.) // Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. — 2013. — September (vol. 5, iss. 9). — P. a010199. — ISSN 1943-0264. — doi:10.1101/cshperspect.a010199.

- ↑ Таксономия вирусов (англ.) на сайте Международного комитета по таксономии вирусов (ICTV). (Проверено 14 февраля 2020).

- ↑ 1 2 3 Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю : [утв. Указом Президента РФ от 20 августа 2007 г. № 1083] : офиц. текст : по состоянию на 1 июня 2016 г.

- ↑ 1 2 3 Пиневич А. В., Сироткин А. К., Гаврилова О. В., Потехин А. А. Вирусология : учебник. — СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2012. — С. 330, 335. — ISBN 978-5-288-05328-3.

Литература[править | править код]

- Маренникова С. С., Щелкунов С. Н. Патогенные для человека ортопоксвирусы. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 1998. — 386 с. — 800 экз. — ISBN 5-87317-051-7.

Источник

Схема строения вируса натуральной оспы: 1 – сердцевина, содержащая двунитевую ДНК; 2 – оболочка сердцевины; 3 – боковые тела;4 – оболочка вириона

Вирус оспы не зря такой крупный. Под его оболочками упрятано многое, чего более мелкие и более просто устроенные вирусы не могут себе позволить. Например, вирус может сам, без помощи клетки, изготовлять полноценные информационные РНК. Для этого надо много разных ферментов, и все они у вируса есть. Поэтому, проникнув в клетку, вирус не тратит время на раскачку – уже через несколько минут в клетке начинается синтез вирусных белков.

Вирус попадает в организм через слизистую оболочку верхних дыхательных путей. Вначале он накапливается в лимфатических узлах и в печени, а затем кровью разносится по всему организму. В отличие от большинства вирусов, испытывающих неодолимую тягу к тому или иному типу тканей, для размножения вируса натуральной оспы годятся любые клетки, в том числе и клетки кожи, поэтому вирус натуральной оспы вызывает образование сыпи. Вирус оспы поражает глубокие слои кожи, так что после выздоровления на месте сыпи остаются рубцы, «оспины».

Болезнь начинается внезапно – поднимается температура, возникает головная боль, появляются боли в животе, потом температура падает, и возникают поражения на коже, во всех внутренних органах и на всех слизистых в виде характерной оспенной корочки. Смерть наступает через 3–4 дня. Умирает примерно половина заболевших, а еще каждого пятого поражает слепота, потому что оспенная корочка образуется и на роговице глаза. Перенесенное заболевание оставляет после себя стойкий пожизненный иммунитет.

Клиническая картина натуральной оспы настолько характерна, что заболевание определяется просто по внешнему виду больного. Беда в том, что врачей, которые видели настоящего больного оспой, в мире остались единицы, и первые два дня заболевания, когда у больного начинается головная боль и поднимается температура, ни о чем не говорят современному врачу, совершенно не ожидающему встретить оспу. А именно в эти два дня человек усиленно заражает ничего не подозревающих окружающих – заражает воздушнокапельным путем, потому что слюна и выделения из носоглотки содержат громадное количество вируса. Этот способ распространения вирусов вообще считается самым опасным, потому что его труднее всего прервать. Даже при обычном разговоре капельки слюны разлетаются на расстояние до полутора метров. По этой причине инфекционные оспенные бараки всегда устраивались на большом расстоянии от жилых районов или даже на кораблях, стоящих на якоре в открытом море. Зарегистрирован случай заболевания оспой, когда человек просто проезжал на автобусе мимо инфекционного барака, где находились больные оспой.

В первые дни заболевания вирус, проникший в кожу, еще слишко глубоко зарыт и опасности не представляет. Другое дело, когда на коже возникнут и покроются корочкой пузырьки. В таких корочках вирус высыхает и очень долго сохраняет свою заразность. Больной заразен до тех пор, пока у него на теле есть хотя бы одна корочка. Заражение может происходить при контакте с постельным бельем больного, при вдыхании пыли в его комнате. Однажды в Великобритании источником инфекции послужил хлопок, привезенный из–за моря. Вирус сохраняется в трупах. Даже если они закопаны на большую глубину, почвенные животные рано или поздно выносят вирус на поверхность почвы, на траву, и он может попасть к скоту вместе со съеденной травой.

Натуральная оспа известна очень давно – вирус обнаружен микроскопически в язвенных поражениях египетских мумий. А вот живший семь столетий позже Гиппократ (IV век до н.э.) об оспе нигде не упоминает. Спустя еще шесть столетий, во II веке нашей эры, натуральную оспу описывает римский врач Гален, однако его современникам она не представляется грозной болезнью. Но в средние века оспа превратилась в то страшное бедствие – черную смерть, от которой вымирали целые города и одно название которой являлось символом всенародного бедствия.

Искоренение натуральной оспы

В 1958 году Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) приняла решение о всемирной ликвидации натуральной оспы. При каких условиях вообще было возможно провозгласить такую цель?

Во–первых, заболевание должно отличаться четкой и типичной клинической картиной. Например, при полиомиелите клиническая картина не является четкой, параличи могут иметь совсем другую причину, не связанную ни с полиовирусом, ни с вирусной инфекцией вообще. Во–вторых, должна быть установлена невозможность скрытой, или «молчащей», инфекции (как, например, при герпесе или гепатите С). В третьих, должны отсутствовать природные резервуары вируса среди животных (как, например, при клещевых энцефалитах или бешенстве). В четвертых, должна быть хорошая вакцина. Натуральная оспа удовлетворяла всем этим критериям.

Наибольшее количество заболеваний встречалось в странах Азии и Африки. Там была проведена поголовная вакцинация, которой занимались специалисты ВОЗ. В условиях стран третьего мира добраться до отдаленных деревень и вести учет вакцинированных было практически невозможно, поэтому поступали так. Окружали рынки, делали один вход. На этом входе на рынок всех – как входящих на рынок, так и выходящих с него – вакцинировали с помощью инъектора прямо через одежду.

Вскоре заболевания оспой прекратились. ВОЗ даже объявила премию в $300 за сообщение о случаях заболевания оспой. Последние два случая естественного заболевания оспой были отмечены в 1975 году в Бангладеш и в 1977 году у бедуина–кочевника.

Однако оставались еще лаборатории, занимающиеся изучением оспы. В Бирмингеме доктор Бэтсон вскрывал ампулу с высушенным препаратом вируса. Вирус случайно попал в вентиляцию и заразил работавшую этажом выше женщину–фотографа. Она заразила своего отца. Оба они умерли. Это были последние случаи смерти от оспы. Это произошло потому, что в Англии прививки против оспы не были обязательными. В СССР прививали всех в обязательном порядке.

В мае 1980 года ВОЗ официально провозгласила искоренение оспы. Искоренение имело кроме всего прочего большой экономический эффект – ведь прекращение вакцинации означало колоссальную экономию на изготовлении вакцин – около двух миллиардов долларов ежегодно.

Однако возник вопрос – а что делать с лабораториями, в которых сохранился вирус оспы? Нужно ли в них сохранять вирус оспы? Пока оставили в мире две лаборатории – одну в штате Атланта, США, другую в Государственном научном центре вирусных болезней в

России. Но споры сторонников абсолютного уничтожения вируса натуральной оспы и сторонников того, чтобы оставить его в лабораториях, не утихают до сих пор.

Сторонники уничтожения всех запасов вируса натуральной оспы приводят такие аргументы: нет вируса – нет и заболевания; не надо тратиться на вакцинацию. Ведь пока вирус хоть где–то существует, есть опасность заражения, и надо иметь вакцину про запас; в случае исчезновения вируса из лабораторий (случайного или при похищении террористами) может возникнуть огромная эпидемия, потому что население не вакцинировано, а вакцину практически не готовят.

Но есть весомые аргументы и у противников уничтожения.

Во–первых, считают они, нет никаких гарантий, что этот вирус не сохранился где–то в других лабораториях или в трупах в вечной мерзлоте. Во–вторых, вакцинации и ревакцинации не было уже 20 лет, поэтому население сейчас чувствительно к оспе. А на данный момент вакцины очень мало, потому что ее перестали делать. Последнее время вакцинировали только военнослужащих. В–третьих, лаборатории и вирус в них должны быть оставлены для продолжения исследований; в случае уничтожения запасов вируса любые исследования вируса натуральной оспы в будущем окажутся невозможны. Считается, наконец, что по крайней мере в трех странах мира вирус натуральной оспы может храниться в виде бактериологического оружия. Пока это так, ни о каком окончательном уничтожении вируса натуральной оспы не может быть и речи.

Источник

Вирус вызывает особо опасное высококонтагиозное инфекционное заболевание, характеризующееся общим поражением организма и обильной сыпью на коже и слизистых оболочках. В прошлом отмечались эпидемии и пандемии заболевания, сопровождающиеся высокой летальностью. В 1892 г. Г.Гварниери, исследуя под микроскопом срезы роговицы зараженного кролика, обнаружил специфические включения, впоследствии названные тельцами Гварниери, представляющие собой скопления вирусов натуральной оспы. Возбудитель оспы впервые обнаружен в световом микроскопе Е. Пашеном (1906).

Таксономия. Вирус натуральной оспы – ДНК-содержащий; относится к семейству Poxviridae (от англ, рох – язва), роду Orthopoxvirus.

Морфология, химический состав, антигенная структура. Вирус натуральной оспы является самым крупным вирусом, при электронной микроскопии имеет кирпичеобразную форму с закругленными углами размером 250-400 нм. Вирион состоит из сердцевины, имеющей форму гантели, двух боковых тел, расположенных по обе стороны от сердцевины, трехслойной наружной оболочки. Вирус содержит линейную двунитчатую ДНК, более 30 структурных белков, включая ферменты, а также липиды и углеводы.В составе вируса обнаружено несколько антигенов: нуклео-протеидный, растворимые и гемагглютинин. Вирус натуральной оспы имеет общие антигены с вирусом осповакцины (коровьейоспы).

Культивирование. Вирусы хорошо размножаются в куриных эмбрионах, образуя белые плотные бляшки на хорионаллантоисной оболочке. Репродукция вируса в культуре клеток сопровождается цитопатическим эффектом и образованием характерных цитоплазматических включений (телец Гварниери), имеющих диагностическое значение.

Резистентность. Вирусы оспы обладают довольно высокой устойчивостью к окружающей среде. На различных предметах при комнатной температуре сохраняют инфекционную активность в течение нескольких недель и месяцев; не чувствительны к эфиру и другим жирорастворителям. При температуре 100ºС вирусы погибают моментально, при 60ºС – в течение 15 мин, при обработке дезинфицирующими средствами (фенол, хлорамин) – в течение нескольких часов. Длительно сохраняются в 50 % растворе глицерина, в лиофилизированном состоянии и при низких температурах.

Восприимчивость животных. Заболевание, сходное по клиническим проявлениям с болезнью человека, можно воспроизвести только у обезьян. Для большинства лабораторных животных вирус оспы малопатогенен.

Эпидемиология. Натуральная оспа известна с глубокой древности. В XVII-XVIII вв. в Европе оспой ежегодно болело около 10 млн человек, из них умирало около 1,5 млн. Оспа являлась также главной причиной слепоты. На основании высокой контагиозности, тяжести течения и значительной летальности натуральная оспа относится к особо опасным карантинным инфекциям.

Источником инфекции является больной человек, который заразен в течение всего периода болезни. Вирус передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями. Возможен контактно-бытовой механизм передачи – через поврежденные кожные покровы.В начале 20-х годов текущего столетия в результате применения оспенной вакцины удалось ликвидировать натуральную оспу в Европе, Северной Америке, а также в СССР (1936). Отечественные ученые В. М. Жданов, М. А. Морозов и др. обосновали возможность осуществления глобальной ликвидации оспы. В 1958 г. по предложению СССР Всемирная организация здравоохранения приняла резолюцию и разработала программу по ликвидации оспы во всем мире, которая была успешно выполнена благодаря глобальной противооспенной вакцинации людей. В 1977 г. в Сомали был зарегистрирован последний случай оспы в мире. Таким образом, оспа исчезла как нозологическая форма.

Патогенез и клиническая картина. Вирус оспы проникает в организм через слизистую оболочку дыхательных путей и реже через поврежденную кожу. Размножившись в регионарных лимфатических узлах, вирусы попадают в кровь, обусловливая кратковременную первичную вирусемию. Дальнейшее размножение вирусов происходит в лимфоидной ткани (селезенка, лимфатические узлы), сопровождается повторным массивным выходом вирусов в кровь и поражением различных систем организма, а также эпидермиса кожи, так как вирус обладает выраженными дерматотропными свойствами. Инкубационный период составляет 8-18 дней. Заболевание начинается остро, характеризуется высокой температурой тела, головной и поясничной болью, появлением сыпи. Для высыпаний характерна последовательность превращения из макулы (пятна) в папулу (узелок), затем в везикулу (пузырек) и пустулу (гнойничок), которые подсыхают с образованием корок. После отпадения корок на коже остаются рубцы (рябины). По тяжести течения различают тяжелую форму («черная» и сливная оспа) со 100% летальностью, среднюю с летальностью 20-40% и легкую с летальностью 1-2%. К числу легких форм натуральной оспы относится вариолоид – оспы у привитых. Вариолоид характеризуется отсутствием лихорадки, малым количеством оспенных элементов, отсутствием пустул или сыпи вообще.

Иммунитет. У переболевших людей формируется стойкий пожизненный иммунитет, обусловленный выработкой антител, интерферона, а также клеточными факторами иммунитета. Прочный иммунитет возникает также в результате вакцинации.

Лабораторная диагностика. Работа с вирусом натуральной оспы проводится в строго режимных условиях по правилам, предусмотренным для особо опасных инфекций. Материалом для исследования служит содержимое элементов сыпи на коже и слизистых оболочках, отделяемое носоглотки, кровь, в летальных случаях – кусочки пораженной кожи, легкого, селезенки, кровь. Экспресс-диагностика натуральной оспы заключается в обнаружении: а) вирусных частиц под электронным микроскопом; б) телец Гварниери в пораженных клетках; в) вирусного антигена с помощью РИФ, РСК, РПГА, ИФА и других специфических реакций. Выделение вируса осуществляют в куриных эмбрионах или клеточных культурах. Идентификацию вируса, выделенного из куриного эмбриона, проводят с помощью РН (на куриных эмбрионах), РСК или РТГА. Вирус, выделенный на культуре клеток, обладает гемадсорбирующей активностью по отношению к эритроцитам кур, поэтому для его идентификации используют реакцию торможения гемадсорбции и РИФ. Серологическую диагностику осуществляют с помощью РТГА, РСК, РН в куриных эмбрионах и на культурах клеток.

Специфическая профилактика и лечение. Живые оспенные вакцины готовят накожным заражением телят или куриных эмбрионов вирусом вакцины (осповакцины). Повсеместная вакцинация населения привела к ликвидации натуральной оспы на земном шаре и отмене с 1980 г. обязательного оспопрививания. Поэтому оспенные вакцины необходимо использовать только по эпидемическим показаниям с целью экстренной массовой профилактики. Методы введения вакцин – накожно или через рот (таб-летированная форма). После вакцинации формируется прочный иммунитет.

Для лечения натуральной оспы, помимо симптоматической терапии, применяли химиотерапевтический препарат – метисазон.

Источник