Ветряная оспа медицинский справочник

Ветряная оспа — острое инфекционное заболевание, характеризующееся умеренной интоксикацией и папулёзно-везикулёзной сыпью на коже и слизистых оболочках.

Причина болезни. Возбудитель Varicella-Zoster-вирус относится к семейству герпесвирусов, ДНК-содержащий, неустойчивый во внешней среде. При попадании в неиммунный организм инфекция проявляется как ветряная оспа, в иммунный — как опоясывающий герпес.

Передача осуществляется воздушно-капельным и редко контактным путями. Заболеваемость возрастает в зимне-весенний период. Ветряная оспа относится к высококонтагиозным инфекциям.

Развитие болезни. Входными воротами инфекции являются верхние дыхательные пути, в эпителии которых происходит первичная репликация вируса. Отсюда вирус проникает в кровь, затем в эпителий кожи и слизистых оболочек, где вызывает поверхностный эпителиальный некроз с, развитием балонной дистрофии и появлением везикулярных высыпаний. В редких случаях, при угнетении системы Т-лимфоцитов, возможна генерализация инфекции (у больных лейкозом, СПИДом, при лечении стероидами и цитостатиками) с развитием висцеральных форм. Течение таких форм тяжелое, летальность достигает 20%. В результате вторичной вирусемии, тропизма вируса к нервной ткани возможен занос вируса в паравертебральные ганглии и задние корешки спинного мозга с последующей его длительной персистенцией и возможностью рецидивирования.

Классификация ветряной оспы.

Форма:

— Типичная.

Тяжесть — легкая, средне-тяжелая, переходная к тяжелой. Течение — без осложнений, с осложнениями.

— Атипичная.

1. Рудиментарная.

2. С агравированными общими симптомами: а) с начальным токсикозом; б) с токсикозом в момент массового высыпания.

3. Тяжелая (показатели тяжести): а) поражение внутренних органов; б) геморрагические проявления; в) гангренозные формы.

Клинические проявления. Инкубационный период ветряной оспы в среднем 13-17 дней, с колебаниями от 10 до 23 дней. Заболевание начинается остро. Общеинфекционные симптомы заболевания, как правило, выражены нерезко. Температура тела повышается до 38°С, могут быть недомогание, головная боль. Одновременно или в течение первых суток появляются высыпания на лице, волосистой части головы, которые в течение короткого времени, распространяются по всему телу. Количество элементов сыпи может быть самым разным: от единичных до множественных, покрывающих все тело.

Вначале отдельные элементы сыпи имеют вид розеол или розеолопапул розового или красного цвета с четкими контурами, далее они быстро, в течение нескольких часов, превращаются в блестящие однокамерные пузырьки, с серозным содержимым, расположенные на неизмененном фоне кожи и имеющие розово-красный ободок. Пузырьки на ощупь мягкие, могут иметь вдавление в центре. Размеры пузырьков колеблются от 1-2-х до 5-6 мм. Содержимое пузырьков постепенно мутнеет, они лопаются или просто подсыхают через 1-2 дня после своего появления. В любом случае происходит образование темно-коричневых корочек, которые отпадают спустя 1-2 недели, не оставляя на теле рубцов. Образование корочек сопровождается зудом кожи, что нередко приводит к их преждевременному удалению, дополнительному инфицированию и формированию долго не заживающих гноящихся язвочек, которые в итоге оставляют после себя рубцы. У ряда больных в самом начале заболевания или в его разгаре можно наблюдать эфемерную скарлатинонодобную, кореподобную или ургикарную сыпь, которая носит название рэш (rach). Для ветряной оспы характерен полиморфизм сыпи. Он обусловлен тем, что высыпание происходит не одномоментно, а волнообразно, когда в течение нескольких дней на коже постоянно появляются свежие элементы сыпи. Поэтому на 3-4-й день от начала высыпаний на коже можно одновременно наблюдать все стадии ветряночной сыпи: розеолы, папулы, везикулы, пустулы, корочки и поверхностные язвочки, т.е. «ложный» полиморфизм. Каждое новое подсыпание сопровождается подъемом температуры.

Помимо кожи высыпания могут наблюдаться и на слизистых оболочках полости рта, носа, вульвы; появление сыпи на роговице глаза наблюдается редко; высыпание на слизистой гортани приводит к возникновению ложного крупа.

Критериями тяжести ветряной оспы являются: массивность высыпания, величина везикул, выраженность интоксикации, а также характер и тяжесть осложнений.

Тяжелые формы болезни характеризуются выраженными симптомами токсикоза: гипертермией (39°-40° С), тошнотой, рвотой, сильной головной болью, беспокойством и возбуждением. Как правило, в таких случаях сыпь обильная, сплошь покрывает все лицо, голову, тело. При этом могут преобладать пустулы с пупкообразным вдавлением в центре над везикулезными элементами.

К атипичным формам ветряной оспы относят случаи, когда на коже образуются большие вялые пузыри, что свидетельствует о буллезной форме. Геморрагическая форма характеризуется появлением на коже и слизистых оболочках геморрагий, а содержимое пузырьков становится кровянистым.

Основные диагностические признаки ветряной оспы:

— Эпиданамнез — контакт с больным ветряной оспой с последних дней инкубационного периода до момента отпадения корочек (5 дней после последнего высыпания).

— Наличие полиморфной сыпи, появляющейся одномоментно по всему телу, а также на коже волосистой части головы, лице, слизистых оболочках, сопровождающейся умеренным зудом кожи.

— Характерен «ложный» полиморфизм сыпи.

— Продолжительность высыпаний в среднем 3-5 дней, носит толчкообразный характер, сопровождается повышением температуры тела.

— Интоксикация выражена слабо или умеренно.

Особенности ветряной оспы у детей первого года жизни

— Заболевание начинается с общеинфекционных проявлений, а сыпь появляется спустя 2-5 дней.

— Сыпь более обильная, полиморфная, но иногда элементы сыпи застывают в одной стадии развития. Высыпания могут принимать геморрагический характер.

— Течение болезни более тяжелое с выраженным токсикозом на высоте высыпаний, возможны судороги, потеря сознания.

— Частое наслоение вторичной инфекции с развитием гнойных очагов воспаления (пиодермия, флегмона, абсцессы, пневмония и др.)

— Неблагоприятное течение ветряной оспы наблюдается у детей первого года жизни, ослабленных предшествующими тяжелыми заболеваниями, истощенных, а также у детей, получавших кортикостероиды.

Лабораторная диагностика

— Вирусологическое исследование. Вирус может быть выделен из везикул в течение первых 3-4 дней после их появления, в мазках, окрашенных серебрением по Морозову, или обнаружен при прямой электронной микроскопии.

— Для серологического исследования можно использовать РСК, РН, ИФА, однако в повседневной практике их не применяют, так как являются методами ретроспективной диагностики.

Дифференциальный диагноз проводят со строфулюсом, простым герпесом, опоясывающим лишаем, герпетиформной экземой Калоши, пузырчаткой, импетиго, токсико-эпидермальным некроли-зом, многоформной экссудативной эритемой.

Лечение. При легких формах заболевания лечение симптоматическое. Для профилактики вторичной бактериальной инфекции необходим строгий гигиенический режим ребенка. Везикулы обрабатывают 1% раствором бриллиантового зеленого или 1-2% раствором перманганата калия.

В тяжелых случаях показаны противовирусные препараты: видарабин, ацикловир, виралекс, ганцикловир. Эффективен иммуноглобулин из расчета 0.2-0,5 мл/кг массы тела. Антибиотики показаны при наличии бактериальных осложнений. Кортикостероиды противопоказаны из-за снижения напряженности специфического иммунитета, кроме случаев ветряночного энцефалита или менингита (под прикрытием антивирусных препаратов). Прием салицилатов строго по показаниям в связи с риском развития синдрома Рея.

Мероприятия в отношении больных и контактных лиц. Госпитализация. По клиническим и эпидемиологическим показаниям. Больной с ветряной оспой подлежит строгой изоляции в стационаре или дома до 5 дня от момента последнего высыпания. Изоляция контактных. Бывшие в контакте с больным ветряной оспой восприимчивые дети, не болевшие ранее, подлежат строгой изоляции с 10 до 21 дня от момента контакта. Лица, получившие иммуноглобулин, нуждаются в изоляции на 23 дня. При появлении повторных заболеваний в детских учреждениях разобщение контактных не проводят. Прием новых детей, не болевших ветряной оспой, и перевод контактных в другие учреждения запрещен.

Условия выписки. Клиническое выздоровление.

Доступ в коллектив. После клинического выздоровления и окончания срока изоляции.

Специфическая профилактика. Восприимчивым детям при высоком риске заболевания ветряной оспой следует вводить Varicella-Zoster — иммуноглобулин (VZIg). Показаниями к его назначению являются: а) вероятность развития осложнений после ветряной оспы; б) вероятность заболевания после контакта с больным; в) вероятность, что контактировавший восприимчив к ветряной оспе.

Контакт здорового ребенка более чем за 2 дня до появления пузырьков и спустя 5 дней после этого, представляет относительно невысокий риск заболевания. Контакт с больным ветряной оспой в домашних условиях всегда завершается заболеванием.

Неспецифическая профилактика. Изоляция больного, проветривание помещения, влажная уборка.

Оноприенко И.Л.

Поиск лекарств

Cовет дня

Высокоинтенсивная тренировка, длящаяся 10 минут, при котором ваш сердечный ритм находится в нужной зоне, может быть такой же эффективной, как и обычная часовая тренировка.

Перечень лекарств

Перечень заболеваний

Источник

Определение

Оспа ветряная — острое антропонозное (т. е. передающееся только от человека к человеку) инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи.

Этиология, эпидемиология и патогенез

Возбудителем ветряной оспы является видимый в обычный световой микроскоп вирус крупных размеров, который с 3—4-го дня обнаруживается в содержимом оспенных пузырьков. Вирус ветряной оспы нестоек во внешней среде — он быстро погибает при воздействии солнечного света, нагревании, ультрафиолетовом облучении.

Восприимчивость к ветряной оспе уникальна — она составляет 100%. Заразными больные ветряной оспой становятся за 20— 24 ч до появления сыпи и остаются ими до 5-го дня с момента регистрации последнего элемента сыпи. Передается ветряная оспа воздушно-капельным путем от больного при разговоре, кашле, чихании. Считается возможным заражение плода от матери во время беременности, что может приводить к врожденным уродствам.

Попавший в организм вирус накапливается в клетках слизистой верхних дыхательных путей, откуда током крови разносится по организму, проявляя сродство к эпителию слизистых оболочек и кожи.

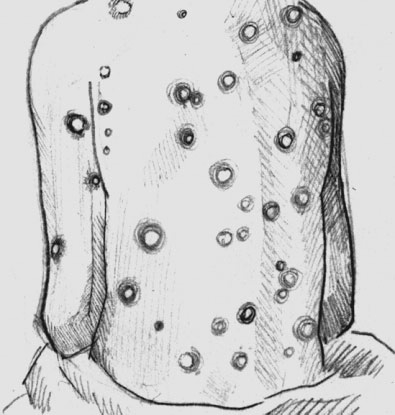

Кожные высыпания при ветряной оспе

Ветряная оспа. Полиморфизм сыпи

На месте внедрения вируса образуется пузырек (везикула), который в дальнейшем заполняется гноем. Везикулы имеют однокамерное строение; обратное развитие кожных элементов характеризуется подсыханием и отпадением корочек с полным восстановлением поврежденного эпидермиса.

Клиническая картина

Продолжительность инкубационного периода составляет 10—21 день. Продромальный период обычно не выражен; могут наблюдаться общее недомогание, головная боль, снижение аппетита. Заболевание нередко начинается сразу с появления сыпи на неизмененной коже на фоне полного здоровья.

Ветряная оспа. Высыпания на небе и деснах

1

2

Ветряночные элементы: 1 — на конъюнктиве; 2 — на половых органах

Гангренозная форма ветряной оспы

Повышение температуры обычно соответствует началу появления сыпи. Для ветряной оспы характерны «подсыпания» — периодическое появление новых элементов сыпи, что проявляется волнообразной температурной кривой. Именно при ветряной оспе можно одновременно обнаружить сыпь на разных стадиях развития. В типичных случаях у взрослых пациентов высыпания регистрируются в 2—5 приемов с интервалом 24—48 ч (дифференциально-диагностический признак).

Динамика сыпи: первыми появляются красные пятна, на месте которых через несколько часов образуются заполненные прозрачным содержимым пузырьки. Пузырьки имеют однокамерное строение, при проколе спадаются, центрального вдавления не имеют, иногда окружены красной каймой. Обнаружить многообразие сыпи обычно удается на 3—4-й день болезни: на одном кожном участке видны и пятнышки, и везикулы, и корочки, а иногда и нагноившиеся пузырьки. Изредка обнаруживаются высыпания на слизистой глаз, рта, гортани. Вовлечение лимфатических узлов при ветряной оспе отмечается довольно часто.

Тяжелые формы ветряной оспы:

- буллезная форма, характеризующаяся образованием крупных мягких пузырей, после вскрытия которых заживление краев происходит медленно;

- гемморрагическая форма, проявляющаяся кровоизлияниями в пузырьки, кожу и гематурией (кровь в моче);

- гангренозная форма, которая отмечается у ослабленных больных и характеризуется образованием корок черного цвета на месте увеличившихся в размерах везикул.

Стертые формы характеризуются отсутствием температурной реакции, единичными высыпаниями, отсутствием интоксикации.

Особенностью ветряной оспы является возможность поражения плода при беременности — доказано влияние вируса на внутриутробное развитие, приводящее к абортам, смерти новорожденных.

Осложнения (энцефалит (см.), менингоэнцефалит, присоединение бактериальной инфекции) встречаются нечасто.

1

2

Ветряная оспа: 1 — типичная форма, 2 — атипичная форма

Ветряная оспа. Наложение бактериальной инфекции

Диагностика и дифдиагностика

Для постановки диагноза важны эпидемиологические данные, знание особенности оспенных высыпаний и лабораторное подтверждение, при котором наряду с серологическими реакциями (РСК, РТГА) может использоваться непосредственное обнаружение вируса.

Диагноз ветряной оспы дифференцируют с пузырчаткой, импетиго (см.), везикулезным риккетсиозом. Кроме того, принято исключать натуральную оспу, несмотря на официальное признание ее ликвидации.

Лечение и профилактика

До настоящего времени не создано высокоэффективного этиотропного лекарственного средства лечения ветряной оспы. Использование интерферона уменьшает (иногда предотвращает) подсыпания, уменьшает число осложнений, облегчает течение болезни. Постельный режим следует соблюдать в течение всего лихорадочного периода, корочки рекомендуется обрабатывать раствором марганцовокислого калия. Показаны дезинтоксикационная терапия, прием антигистаминных препаратов. Местное лечение в случае кожного зуда (см.) предусматривает обработку кожи спиртом или уксусом. Применение ультрафиолетового облучения может быть показано для ускорения отпадения корочек. Прием антибиотиков имеет смысл для профилактики осложнений при выраженной интоксикации и при обильных высыпаниях. Применение противовирусных препаратов (типа ацикловира) возможно при отсутствии противопоказаний. Прогноз при ветряной оспе обычно благоприятный.

Дезинфекция ввиду нестойкости вируса не проводится, достаточно проветривания и влажной уборки помещения.

Оспа натуральная

Оспа натуральная (наряду с холерой (см.) и чумой (см.) принадлежит к особо опасным инфекционным заболеваниям, характеризуется чрезвычайно высокой контагиозностью (заразностью), выраженной интоксикацией и сыпью, оставляющей после себя рубцы.

В связи с высокой смертностью описания натуральной оспы сохранились с IX—X вв. (Авиценна) до наших дней, хотя первые упоминания о ней относятся к добиблейскому периоду. Натуральная оспа являлась бичом народов, пока англичанин Э. Дженнер (примерно 1796 г.) не предложил способ иммунизации человека путем заражения его вирусом коровьей оспы. Практическое использование данного открытия позволило человечеству победить натуральную оспу.

Важнейшее практическое значение имеет дифференциальная диагностика натуральной и ветряной оспы, основанная на данных эпидемиологии и клинических особенностях болезни. В пользу ветряной оспы говорят контакт с больным ветряной оспой, отсутствие данных о заболевании ветряной оспой в анамнезе (истории жизни), продолжительность инкубационного периода 21 день, умеренная выраженность продромального периода (температура не превышает 39 °С), совпадение подъемов температуры с появлением новых кожных элементов, последовательность появления и характер сыпи (наиболее обильные элементы высыпают на лице и туловище, где они появляются почти одновременно). Для ветряной оспы характерно отсутствие сыпи на ладонях и подошвах; обнаружение сыпи на слизистых оболочках представляет собой исключение. Сыпь у больных ветряной оспой характеризуется следующими отличительными признаками: везикулы не имеют центрального вдавления, характерен полиморфизм высыпаний — на одних и тех же участках кожи одновременно можно обнаружить пятна, пузырьки, подсыхающие корочки. Пузырек при ветряной оспе однокамерный, поверхностный, при проколе спадается, корочка образуется быстро, после себя не оставляет следа в виде рубца.

Локализация сыпи в продромальном периоде натуральной оспы: 1 — плечевой треугольник; 2 — бедренный треугольник Симона

Пустулезные высыпания на коже при натуральной оспе

Для натуральной оспы характерны следующие симптомы: появление продромальной сыпи (т. е. до начала клинических проявлений болезни), выраженная интоксикация с повышением температуры до 40 °С и более, сильные боли в крестце. До нагноения кожных элементов температура тела обычно не превышает 37,5 °С, затем повышается до 40—41 °С. Локализация сыпи при натуральной оспе отличается специфичностью: сыпь локализуется на волосистой части головы, на лице, поражает также конечности и туловище, может локализоваться на ладонях и подошвах. Характерно появление высыпаний на слизистых оболочках, совпадающее по времени с появлением сыпи на коже. Кожные элементы при натуральной оспе плотные, для них характерно наличие втяжения в центре везикулы и инфильтрация основания. Отсутствует многообразие высыпаний — все высыпания при натуральной оспе находятся на одной стадии. При проколе пузырек натуральной оспы не спадается, он многокамерный, после себя образует (после отпадения корки) разной глубины рубец.

В 1980 г. на XXXIII сессии ВОЗ было официально объявлено о ликвидации натуральной оспы на планете. Потенциальную опасность представляют музейные штаммы натуральной оспы, хранящиеся в лабораториях специальных учреждений.

Просмотров: 0

Источник

Ветряная оспа

Высыпания при ветряной оспе представлены пятнами и пузырьками (везикулами). Начало болезни острое. У более старших детей и у взрослых могут быть головная боль и общее недомогание за день до появления сыпи. Но маленький ребенок не замечает таких симптомов. Без нарушения общего состояния при повышении температуры тела (или даже при нормальной температуре) на коже различных участков появляется сыпь. Первые пузырьки появляются обычно на волосистой части головы, лице, но могут быть и на туловище, конечностях. Какой-либо определенной локализации нет. На ладонях и подошвах сыпь, как правило, отсутствует. Развитие ветряночных пузырьков очень динамично. Сначала возникают красные пятнышки; в ближайшие часы на их основании образуются пузырьки диаметром 3–5 мм, наполненные прозрачной жидкостью (их часто сравнивают с каплей росы). Они однокамерные и при проколе спадаются.

Пузырьки располагаются на неинфильтрированном основании, иногда окружены красным ободком. На 2-й день поверхность пузырька становится вялой, морщинистой, центр ее начинает западать.

В последующие дни образуются корочки, которые постепенно (в течение 7–8 дней) подсыхают и отпадают, не оставляя следа на коже.

Характерен полиморфизм сыпи: на ограниченном участке кожи можно одновременно видеть пятна, папулы, пузырьки и корочки. В последние дни высыпания элементы сыпи становятся более мелкими и часто не доходят до стадии пузырьков.

У детей, преимущественно в раннем возрасте, одновременно или за несколько часов до появления первых пузырьков на коже нередко возникает продромальная сыпь. Она обычно сопутствует массовому высыпанию типичных пузырьков. Иногда это просто общая гиперемия кожи, иногда очень нежная эфемерная сыпь, иногда густая, яркая, похожая на скарлатинозную. Она держится 1–2 дня и полностью исчезает.

На слизистых оболочках одновременно с сыпью на коже появляются пузырьки, которые быстро размягчаются, превращаясь в язвочку с желтовато-серым дном, окруженную красным ободком. Чаще это 1–3 элемента. Заживление происходит быстро.

Ветряная оспа может протекать при нормальной или субфебрильной температуре, но чаще наблюдается температура в пределах 38–38,5 °C.

Температура достигает максимума во время наиболее интенсивного высыпания пузырьков: с прекращением появления новых элементов она снижается до нормы. Общее состояние больных в большинстве случаев нарушается нерезко. Продолжительность болезни — 1,5–2 недели.

Источником ветряной оспы являются больные ветряной оспой или опоясывающим лишаем. Больной опасен с начала высыпания пузырьков и до 5 дней после появления последних элементов сыпи. После этого, несмотря на наличие подсыхающих корочек, больной не заразен.

От момента заражения ветряная оспа проявляется между 11-м и 21-м днем. Больного изолируют дома до 5-го дня, считая от конца высыпания.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Следующая глава >

Похожие главы из других книг:

Ветряная оспа

Острое инфекционное заболевание. Наиболее восприимчивы к ветряной оспе дети от 6 мес. до 7 лет. Для заболевания характерно эпидемическое распространение, особенно в городах. Эпидемии чаще всего возникают в осенне-зимний период.Возбудитель – вирус

Ветряная оспа

Высыпания при ветряной оспе представлены пятнами и пузырьками (везикулами). Начало болезни острое. У более старших детей и у взрослых могут быть головная боль и общее недомогание за день до появления сыпи. Но маленький ребенок не замечает таких симптомов.

Ветряная оспа

Специфического и этиотропного лечения нет; рекомендуется постельный режим. Необходимо следить за чистотой постельного и нательного белья, за чистотой рук. Элементы сыпи смазывают 5 %-ным раствором бриллиантового зеленого.Пузырьки обычно зудят. Зуд можно

Ветряная оспа (ветрянка)

Общие сведенияВетряная оспа (ветрянка) – острое вирусное инфекционное заболевание, возникающее преимущественно в детском возрасте и характеризующееся повышением температуры и сыпью. Не болевшие в детстве взрослые также могут заразиться этой

Ветряная оспа (ветрянка)

Ветряная оспа (ветрянка) — острое вирусное инфекционное заболевание, возникающее преимущественно в детском возрасте и характеризующееся повышением температуры и сыпью. Не болевшие в детстве взрослые также могут заразиться этой инфекцией.

Ветряная оспа (ветрянка)

Ветряная оспа (ветрянка) – острое вирусное инфекционное заболевание, возникающее преимущественно в детском возрасте и характеризующееся повышением температуры и сыпью. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период

Ветряная оспа

Эпидемиология. Возбудитель – вирус ветряной оспы, который близок к вирусу герпеса и неотличим от возбудителя опоясывающего герпеса. Вирус ветряной оспы не устойчив в окружающей среде, обладает выраженной летучестью (способен распространяться с током

Ветряная оспа

Ветряная оспа – острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами семейства Herpes и характеризующееся образованием на коже пузырьковой сыпи.

Ветряная оспа – очень контагиозное заболевание. Дети до 3-х месяцев жизни болеют этим заболеванием редко в связи

Ветряная оспа

Ветряная оспа — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами семейства Herpes и характеризующееся образованием на коже пузырьковой сыпи.

Ветряная оспа — очень контагиозное заболевание. Дети до 3 месяцев жизни болеют этим заболеванием редко в связи с

Ветряная мельница

Ветряная мельница – устройство, работающее за счет энергии ветра, которое используют для измельчения зерна, качания воды, приведения в движение станков.

Ветряная мельница.Ветряными мельницами пользовались жители Древнего Египта и Китая. Остатки

ВЕТРЯНАЯ ОСПА

Ветряная оспа, или ветрянка, — детская болезнь, симптомами которой являются сыпь на туловище, конечностях и иногда лице. Течение болезни доброкачественное. См. статью ДЕТСКИЕ

Ветряная оспа

Острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом герпетической группы и сопровождается лихорадкой и появлением на коже своеобразной полиморфной сыпи.Вирус ветряной оспы неустойчив в окружающей среде, но отличается повышенной летучестью

Ветрянка (ветряная оспа)

Острое вирусное заболевание. Передается воздушно-капельным путем при непосредственном контакте с заболевшим. Инкубационный период заболевания длится 14–17 дней, сама болезнь – 5–7 дней.Признаки:• Небольшое повышение температуры.• Потеря

Ветряная оспа

Ветрянка тоже может привести к воспалению мозга, а у особо удачливых детей – к потерям конечностей после заноса инфекции (вроде газовой гангрены) в расчёсанные пузырьки. Да и вообще шрамы по всему телу – это не

Источник