Прививки против оспы описаны в книге

Оспа: прививка и вакцинация

Линейка (калибратор) для измерения пустулов оспы. Эдинбург, Шотландия, 1870-1930

Оспа в Античном и Новом Мире

Шрамы от оспы на мумифицированых останках фараона Рамзеса V свидетельствуют о наших длительных отношениях с этой болезнью. Болезнью, уникальной как для людей, так и вируса, убившего миллионы людей. Распространяющаяся через контакт с живыми или уже умершими телами вирусоносителей — это было особенно жестоко для сообществ, которые ранее небыли знакомы с подобными ужасами. Например, по крайней мере треть ацтеков умерла в мучениях после того, как испанские колонизаторы принесли оспу в Новый свет в 1518 году.

Оспа и Елизаветинцы

Выжившие после оспы несли отметки оспы всю жизнь. Некоторых оставались слепыми, фактически все из них были изуродованы шрамами. С 16 века болезнь охватила большинства стран мира, рябые лица были привычным зрелищем, собственно никто даже не обращал внимания. Некоторые более состоятельные выжившие использовали разного рода косметику, чтобы скрыть повреждения или покрывали свои лица белым свинцовым порошком. Бледное как смерть лицо Елизаветы I было признаком перенесенной оспы.

Борьба с эпидемией оспы

Хотя, переболевшие оспой получали неоспоримое преимущество перед нетронутыми — пожизненный иммунитет. Однако, поскольку иммунитет не был вещью передающейся по наследству, город, подкошенный оспой ранее с оставшимися выжившими жителями, был готов для другого прихода заболевания поколением позже. Идея предотвращать эпидемий путем стимулирования иммунитета была впервые использована в Китае. Там примитивная форма прививки существовала уже в десятом столетии нашей эры. Иммунитет создавался вызывая умеренную форму болезни у здоровых людей, например вдуванием струпьев оспы в виде порошка в нос. В Древней Индии брамины втирали струпья оспы в ссадины на коже.

Предотвращение болезни

Эти местные знания были, вероятно, переданы странствующими практиками и простым сарафанным радио. К началу 18 века, прививки от оспы известная как вариоляция уже была распространена в некоторых частям Африки, Индии и Османской империи. Именно с этим и столкнулась Леди Мэри Уортли Монтэгу в 1717, когда она стала свидетелем данной практики у местных крестьянок, выполняющих прививки на сезонных “праздниках оспы”. При возвращении в Великобританию таким образом она привила своих детей во время вспышки в 1721.

Мазер, Онисим и эпидемии в Бостоне

Информация о проводящихся прививках оспы в Новой Англии, 1726.

Источник: Wellcome Library, Лондон.

В том же самомо году на другой стороне Атлантики, Бостон был также поражен оспой. Коттон Мазер (Cotton Mather), ведущий священник, который чуть ранее слышал о прививках от Онисима (Onesimus) — его рабочего раба-африканца, который прививался еще ребенком. Прививки уже практиковались в Африке. Вдохновленный знанием Онисима, Мазер начал кампанию за прививки перед лицом растущей эпидемии. Его пропаганда имела крайне ограниченный успех и была встречена с большой враждебностью. Но действия Леди Монтэгу, Онисима и Мазера в конечном счете ускорили внедрение в практику вакцинации на Западе.

Дженнер и вакцинация

Рисунки показывающие прививку оспы и прививку коровьей оспы, 1802.

Источник: Wellcome Library, Лондон.

Эдвард Дженнер, английский сельский врач и увлеченный исследователь, позже разработавший первую эффективную вакцину от оспы, путем введение пациенту неопасного вируса коровьей оспы. Ранее он замечал, что местные жители, которые перенесли коровью оспу получили иммунитет от гораздо более опасной человеческой оспы, он успешно впервые искусственно воспроизвел появление подобного иммунитета в эксперименте на местном мальчике Джеймсе Фиппсе в 1796 году.

Медленное отступление оспы

Адаптация Дженнер древней техники был самый первый вестник для ряда других вакцин разработанных в следующие пару столетий. Ставшей обязательной в 1853 году, вакцинация против оспы сделало прививание обязательным элементом современного цивилизованного общества. В настоящий момент прививание против оспы уже не практикуется. Ставшей первой в силу исторических причин, прививка от оспы сейчас вытеснила оспу на обочину человеческих страхов. Всемирная программа вакцинации против оспы была закончена в 1979 году, достигнув своих целей. Последний документированный прецедент заражения оспой естественным путем был зафиксирован в 1977 году в Сомали.

Source: doctoraibolit.com

Читайте также

Вид:

Источник

Черная (натуральная) оспа, пожалуй, самая масштабная болезнь в мировой истории. Да, была еще чума, уносившая разом тысячи жизней. Но чума приходила и уходила, а оспа была всегда и она регулярно прорежала население планеты.

Определить точный период появления оспы невозможно. Некоторые исследователи полагают, что она уже была в Египте в 3720-3710 гг. до н. э., другие оспаривают этот момент и считают, что в то время имела место другая эпидемия. Однако, совершенно точно известно что в 4 веке Китай уже порядком лихорадило от Черной оспы.

Из Китая она двинулась в Корею, далее — в Японию, Африку, а в 6 веке уже во всю хозяйничала в Византии. Так, за короткий срок опасная болезнь захватила весь мир. В 15 веке оспа завладела последними континентами — Южной и Северной Америкой, переправившись туда вместе с испанскими конкистадорами.

Статистические данные таковы, что на тысячу человек разве что одному удавалось избежать болезни. 300-400 на тысячу умирали. В средине века в ходу была грустная поговорка:

Мало кому удается избежать оспы и любви

Болезнь начиналась как лихорадка. Повышалась температура, появлялась слабость и боли в спине. Позже присоединялась сыпь, перераставшая в гнойные пузырьки (папулы).

На 8—9-й дни болезни в стадии нагноения пузырьков вновь ухудшается самочувствие больных, возникают признаки токсической энцефалопатии. Период подсыхания и отпадения корок занимает около 1—2 недель. На лице и волосистой части головы образуются многочисленные рубцы.

Оспенные рубцы сохранялись на всю жизнь и были зловещим напоминанием о перенесенной болезни. Именно из-за уродливых «оспин» средневековые дамы так тяготели к свинцовой пудре, маскирующей недостатки кожи.

Бороться с болезнью, конечно, пытались. Ну как — пытались? Древние люди мало что понимали в медицине и действовали проверенными методами. Пускали кровь, тыкали в больных раскаленным железом, а то и вовсе одевали в красные одежды, полагая, что болезнь испугается красного цвета и сбежит.

Однако в 8-10 веках в Китае и Индии медики додумались до вариоляции — введение гноя из папулы больного здоровому человеку.

Метод был не совершенным и так же приводил к смерти здорового человека, но многим удавалось переболеть оспой в легкой форме.

Именно к этому способу прибегла отважная Екатерина II, порядком напугав царский двор. Позже ее примеру последовали многие аристократы.

В конце 18 века ученые умы установили, что коровья оспа, привитая человеку, помогает избежать болезнь и легко переносится. Можно считать, что именно с этого момента человечество дало отпор страшной болезни. Вакцинация от оспы приняла массовый характер. Последний случай заражения оспой был зафиксирован в Сомали в 1977 году.

Однако, сильно радоваться не стоит. В американской и российской лабораториях до сих пор обитает вирус черной оспы.

В июле 2014 года шесть пробирок с вирусом были обнаружены в забытой картонной коробке на складе в кампусе института здравоохранения в Мэрилэнде. Было установлено, что вирус сохранял жизнеспособность. 24 февраля 2015 года пробирки были уничтожены под надзором представителя ВОЗ.

И хоть многие выступают за его уничтожение, этого пока не произошло…

Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного 🙂

ЧИТАЙТЕ так же:

Винсент Ван Гог, Маяковский, Иуда — великие самоубийцы

Источник

———————

11 мифов про оспу и прививку от нее

1. От оспы прививали еще в древнем Китае

В древнем Китае прививали не от оспы, а прививали собственно саму натуральную оспу (ospa vera) — здоровым людям втирали или давали вдыхать материал от оспенных больных. Такой метод называют инокуляцией, или вариоляцией. Утверждается, что переболевшие таким образом имели значительно меньшую смертность (около 2%), чем заразившиеся естественным путем. С другой стороны, именно такая практика поддерживала непрерывную эпидемию оспы, ведь привитые заражали окружающих. Подобные медицинско-религиозные обряды, с поклонением богине оспы, проводились и в других странах. В Индии и ряде стран Африки эта практика просуществовала до XX в., вплоть до ликвидации оспы.

2. Кроме обычной оспы, были эпидемии еще более страшной болезни — черной оспы

Черная оспа — не более самостоятельное заболевание, чем «опасно кашляющий грипп». Грипп в тяжелом случае у конкретного больного может протекать как гриппозная пневмония. Так и натуральная оспа в тяжелых случаях может протекать с кровоизлияниями в оспенные пузырьки. Такие пузырьки-везикулы становятся черными или темно-коричневыми.

По-научному эта клиническая форма оспы называется пустулезно-геморрагическая оспа (variola haemorrhagica).

3. Колонизаторы специально заражали индейцев оспой, раздавая им одеяла, использованные больными

В исторических документах зафиксирован как минимум один случай передачи одеял с такой целью. Однако современные исследования показывают, что таким образом заразиться оспой практически невозможно, вирус слишком нестоек.

4. Прививка от оспы была создана из коровьей оспы

Чем прививали в XIX в. — выяснить не представляется возможным. Дженнер, основоположник вакцинации, утверждал, что использует лошадиный мокрец. При анализе оспенных вакцин современными научными методами, уже в конце XX в., выяснилось, что содержащийся в них вирус vaccinia в природе не существует, но его ближайшим родственником является вирус верблюжьей оспы.

5. Введение массовых прививок в XIX в. прекратило эпидемии

Имеющаяся статистика показывает, что массовые прививки в XIX в. влекли за собой массовые же вспышки заболеваний, в т.ч. самой оспы. Неудивительно, если учесть, как в это время производилась вакцинация — материал из оспенного пузырька на руке ранее привитого одним и тем же ланцетом переносился нескольким десяткам людей. Таким образом происходило не только массовое заражение вакцинным материалом, но и собственно оспой, сифилисом и проч. Например, инфекционная природа вирусного гепатита была открыта после того, как желтухой заболели несколько сот свежепривитых от оспы работников немецкой верфи.

6. Прививка от оспы дает пожизненный иммунитет

Вакцина от оспы не дает пожизненный иммунитет. Исследования ВОЗ в ходе программы ликвидации оспы показывали, что прививка дает иммунитет длительностью 1,5-2 года. Рекомендация ВОЗ для посещавших страны, где циркулировала оспа — повторная прививка каждые три года.

7. Прививки ликвидировали оспу

Оспа была ликвидирована сочетанием карантинных мер и вакцинации контактных. Выявленные случаи оспы изолировались с помощью полицейских мер, а их контакты — прививались (это получило название «кольцевая вакцинация»). За сообщения о случаях оспы выплачивалось вознаграждение. Были также использованы военно-полицейские и пропагандистские меры для прекращения религиозных оспенных обрядов.

В целом конечная ликвидация оспы является великим административно-организационным подвигом.

8. От оспы привили все население Земли

Некоторые страны, например, Австралия и Новая Зеландия, вообще не проводили вакцинации населения. Это не помешало им избавиться от оспы — с помощью карантина.

В развивающихся странах, бывших очагами оспы, в ходе программы ликвидации оспы до перехода к стратегии «карантин+кольцевая вакцинация» привили 40%-70% населения.

9. Если бы оспу не ликвидировали, от нее до сих пор умирали бы миллионы людей

Натуральная оспа являлась очень тяжелым заболеванием. Так, во время московской вспышки (привезенной) оспы зимой 1959-60 гг. погибло 6,5% заболевших. Однако нужно учитывать, что в XX в., с интенсификацией межрегиональных контактов, вызывающий натуральную оспу вирус variola major стремительно вытеснялся его очень близким африканским родственником, вирусом оспы variola minor. А вирус variola minor вызывает сравнительно доброкачественную болезнь под названием оспа кафров, или аластрим. [Кафры — это одно из названий народов банту.] Смертность без медпомощи от аластрима — менее 1%, более легкое течение обеспечило его возбудителю эволюционное преимущество. Собственно на момент ликвидации оспы аластрим уже вытеснил натуральную оспу из Африки, Южной Америки, заканчивал в Северной Америке, и принялся за Западную Европу. Финал этого наступления мы не увидели, т.к. вирус оспы ликвидировали в обоих его проявлениях.

10. Как ликвидировали оспу, точно так же удастся ликвидировать другие болезни

Ликвидация вируса оспы стала возможна в результате следующего уникального сочетания характеристик самого вируса и вызываемого им заболевания:

а) вирусом оспы болели только люди, природный резервуар отсутствует

б) не существовало хронического носительства вируса

в) не существовало бессимптомной формы заболевания

г) инфицированные не заразны до появления симптоматики и после выздоровления

д) четкая, оригинальная, исключительно заметная кожная симптоматика, позволяющая быстро идентифицировать больных

е) нестойкость вируса к внешней среде, ограничивающая возможности заражения

ж) стойкая перекрестная иммуногенность у родственных штаммов

Отсутствие любой из этих характеристик не дает провести аналогичную программу «геноцида», как это видно на буксующих программах ликвидации полиомиелита и кори. Вообще, человеку удалось уничтожить пока только два патогенных вируса — оспу и чуму крупного рогатого скота.

11. Оспа может быть страшным биологическим оружием

Из-за только что перечисленных характеристик оспы этот вирус — плохой кандидат в массовое биологическое оружие. Распространять тяжело, а заболевшие оспой будут быстро идентифицированы и помещены в карантин.

UPDATE: Еще почитать https://eugenegp.livejournal.com/282741.html

Источник

Ïðî÷èòàâ ñòàòüþ https://pikabu.ru/story/viktorianskie_personalizatsii_bolezne… çàõîòåëîñü íàïèñàòü ïàðó èíòåðåñíûõ èñòîðèé, êîòîðûå ÿ âû÷èòàë èç ñòàðîé êíèãè À. Òóðáèíà «Äîëãàÿ ïîãîíÿ», ÿ ÷èòàë åå áóìàæíûé âàðèàíò. Äîñòàòî÷íî èíòåðåñíàÿ èñòîðèÿ ïðî îäíó áîëåçíü, î êîòîðîé ìû ìîæåì âû÷èòàòü òîëüêî â êíèãàõ — âèðóñíàÿ îñïà, áîëåçíü, êîòîðàÿ íà äàííûé ìîìåíò íàõîäèòñÿ òîëüêî â ñàìûõ äàëüíèõ óãîëêàõ ìèðà, è ëàáîðàòîðèÿõ. Áîëåçíü, èììóíèòåò ê êîòîðîé íà äàííûé ìîìåíò íåò íè ó îäíîãî ÷åëîâåêà â ìèðå, ò.ê. ïðèâèâêà äëèòñÿ õîòü è äîëãîå, íî îãðàíè÷åííîå âðåìÿ, è åå óæå äàâíî íå äåëàþò, ïîñêëüêó îôèöèàëüíî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî áîëåçíü «ïîáåæäåíà», ñîãëàñíî îò÷åòàì ÂÎÇ.

Ïàðà èíòåðåñíûõ ôàêòîâ îá ýòîé áîëåçíè:

Ñëîâî âàêöèíà, ê êîòîðîìó ìû òàê ïðèâûêëè ïîøëî êàê ðàç îò âàêöèíàöèè îò ýòîé áîëåçíè, îñïà ÷åëîâå÷åñêàÿ (îñïà íàòóðëàëüíàÿ) ïî ëàòûíè íàçûâàëàñü âàðèîëà Variola, è îíà ÿâëÿëàñü ñìåðòåëüíîé áîëåçíüþ, äàëåêî íå êàæäûé ÷åëîâåê ìîã ïåðåáîëåòü å¸, è áûëà îñïà îñëàáëåííàÿ, îñïà êîòîðîé ïåðåáîëåëà êîðîâà, è ÷åëîâåê çàðàæåíûé îñïîé îò êîðîâû, à íå îò äðóãîãî ÷åëîâåêà, âñåãäà âûæèâàë è ïîëó÷àë óæå èììóíèòåò îò îñòû íàòóàëüíîé, òàê âîò ýòà ñàìàÿ êîðîâüÿ îñïà èìåíîâàëàñü ïî ëàòûíè íàçâàíèÿ âàêöèíà:

Èñòîðèÿ èç âèêè:

Ïåðâàÿ âàêöèíà ïîëó÷èëà ñâî¸ íàçâàíèå îò ñëîâà vaccinia (êîðîâüÿ îñïà) âèðóñíàÿ áîëåçíü êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà. Àíãëèéñêèé âðà÷ Ýäâàðä Äæåííåð âïåðâûå ïðèìåíèë íà ìàëü÷èêå Äæåéìñå Ôèïïñå âàêöèíó ïðîòèâ íàòóðàëüíîé îñïû, ïîëó÷åííóþ èç ïóçûðüêîâ íà ðóêå áîëüíîãî êîðîâüåé îñïîé, â 1796 ã.[1] Ëèøü ñïóñòÿ ïî÷òè 100 ëåò (18761881) Ëóè Ïàñòåð ñôîðìóëèðîâàë ãëàâíûé ïðèíöèï âàêöèíàöèè ïðèìåíåíèå îñëàáëåííûõ ïðåïàðàòîâ ìèêðîîðãàíèçìîâ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èììóíèòåòà ïðîòèâ âèðóëåíòíûõ øòàììîâ.

Âòîðîé íå ìàëîèíòåðåñíûé ôàêò, êàê ïðèâèâàëè îò îñïû â Èñïàíèè: íà êîðàáëü ñàæàëîñü ìíîãî ìàëü÷èêîâ, îäèí èç êîòîðûõ áûë çàðàæåí îñïîé (êîðîâüåé, ïîýòîìó áîëåçíü ïðîòåêàëà ëåãêî), èç íàäðûâîâ è ÿçâ ýòîãî ðåáåíêà â òå÷åíèè áîëåçíè, êîòîðàÿ äëèëàëñü îêîëî 2-õ íåäåëü, ïðèâèâàëè äðóãèõ ëþäåé, êàê òîëüêî ðåáåíîê íà÷èíàë âûçäîðàâëèâàòü, çàðàæàëè ñëåäóþùåãî, è òàê ïîêà íå áûëè «èñïîëüçîâàíû» âñå äåòè, äî âûðàáîòêè èìè èììóíèòåòà.

Ôàêò òðåòèé, îñïà âíåñëà ñèëüíûå èçìåíåíèÿ â èñòîðèþ ïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâ, ò.ê. åé áîëåëè è áåäíûå è áîãàòûå è ëþäè èç öàðñêîé ñåìüè, ñîîòâåòñòâåííî òå, íà êîãî âîçëàãàëè áîëüøèå íàäåæäû óìèðàëè, è èõ ìåñòà çàíèìàëè äðóãèå ëþäè, ïðàâëåíèå êîòîðûõ íå ïëàíèðîâàëîñü ðàíåå.

Åñëè êòî íàéäåò äàííóþ êíèãó — ðåêîìåíäóþ ê ïðî÷òåíèþ, íàìíîãî èíòåðåñíåå ñåãîäíÿùíèõ çîìáè àïîêàëèïñèñîâ, ïîâåñòîâîâàíèå èíòåðåñíîå, õðîíîëîãè÷åñêîå, â êíèãå îòñëåæèâàåòñÿ ïóòü áîëåçíè è âîçíèêíîâåíèå ýïèäåìèè: ôîòîãðàô âîçðàùàÿñü èç-çà ãðàíèöû ñ æàðêèì êëèìàòîì, ÿâëÿÿñü íîñèòåëåì âèðóñà, íî åùå íå ïîäîçðåâàÿ îá ýòîì ïîñåùàåò îáùåñòâåííûå ìåñòà è çàðàæàåò äðóãèõ ëþäåé, ñ êîòîðûìè êîíòàêòèðóåò, ÷åì íà÷èíàåò ðàñïðîñòðàíÿòü çàðàçó, è âèðóñ îò ïàðêìàõåðà ê êëèåíòàì, îò ïðåïîäàâàòåëÿ ê ñòóäåíòàì, è äî öåëîé ïàóòèíû öåïî÷åê è âñÿçåé ëþäåé ðàñïðîñòðàíÿåñÿ, ÷òî òðåáóåò ââåäåíèå êàðàíòèíà.

Ôàêò 4 Èíòåðåñíûì ìîìåíòîì êíèãè áûë ôàêò, ÷òî ïðè èñêîðåíåíèè áîëåçíè â Àôðèêå íå ìîãëè ïîíÿòü ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ òî îäíãî î÷àãà âèðóñà, òî äðóãîãî, à çàòåì âèðóñëîãè ñëó÷àéíî âñòðåòèëè øàìàíà ñ êàïñóëîé íàòóðàëüíîé îñïû, êîòîðûé ïðèâèâàë ïëåìåíà (ïî ñóòè çàðàæàë, íàñòîÿùèì íå îñëàáëåííûì âèðóñîì), ïåðåóáåäèòü åãî íå óäàëîñü, è ó÷åíûå çàìåíèëè â åãî êîëáå íàñòîÿùóþ îñïó, êîðîâüåé, è øàìàí ïîøåë è äàëüøå ïðèâèâàòü ïëåìåíà, íî óæå íàñòîÿùåé âàêöèíîé.

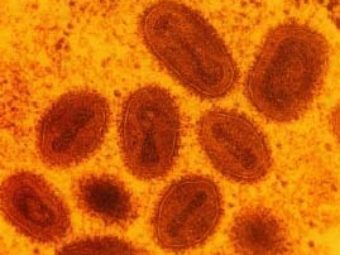

Ôàêò 5 — âèðóñ îñïû ïîä ìèêðîñêîïîì ïîõîæ íà áóõàíêó ÷åðíîãî õëåáà

Источник

Два столетия назад вакцинация стала спасением для миллионов людей во время страшной эпидемии оспы. Дэйли Бэби подготовили для вас материал с интересными фактами об истории прививок.

Термин вакцинации — от латинского Vacca — «корова» —в конце 19 века ввёл в обиход Луи Пастер, который отдал должное уважение своему предшественнику — английскому доктору Эдварду Дженнеру. Доктор Дженнер в 1796 году впервые провел вакцинацию по своему методу. Заключался он в том, что биоматериалы брали не от человека, который болел “натуральной” оспой, а от доярки, которая заразилась неопасной для человека “коровьей” оспой. То есть неопасное могло защитить от более опасной инфекции. До изобретения этого метода часто вакцинация заканчивалась смертью.

Прививаться от оспы, эпидемии которой иногда забирали жизни целых островов, придумали ещё в древности. Например, в 1000 году н.э. упоминания о вариоляции — введении группе риска содержимого оспенных пузырьков — были в аюрведических текстах в Древней Индии.

А в древнем Китае таким способом начали защищаться ещё в 10 веке. Именно Китаю принадлежит первенство метода, когда сухие струпья оспенных болячек давали вдыхать здоровым людям во время эпидемии. Такой метод был опасен тем, что, когда люди брали материал у больных оспой, они не знали, как проходит болезнь: в лёгкой или тяжёлой степени. Во втором случае привитые могли умереть.

Доктор Дженнер — первый оспопрививатель

Наблюдая за здоровьем доярок, доктор Эдвард Дженнер заметил, что они не болеют «натуральной» оспой. А если и заражаются, то переносят в лёгкой форме. Врач внимательно изучал метод вакцинации, который в начале века привезла в Англию из Константинополя супруга английского посла Мэри Уортли Монтегю. Именно она в начале 18 века привила своих детей, а потом заставила привить себя, короля и Королёву Англии с их детьми.

© C. Manigaud

И, наконец, в 1796 году доктор Эдвард Дженнер привил восьмилетнего Джеймса Фиппса. Он втер ему в царапину содержимое оспенных пустул, которые появились на руке у доярки Сарры Нелсис. Через полтора года мальчику был привита настоящая оспа, но пациент не заболел. Процедуру повторяли два раза, и результат всегда был успешным.

Не все приняли этот метод борьбы с эпидемиями. Особенно против было, как всегда, духовенство. Но жизненные обстоятельства заставляли все чаще использовать метод доктора Дженнера: стали прививаться солдаты армии и флота. В 1802 году британский парламент признал заслуги доктора и наградил его 10 тысячами фунтов, а через пять лет — еще 20 000. Его достижения признали по всему миру и Эдвард Дженнер был при жизни принят в почетные члены различных научных обществ. А в Великобритании было организовано Королевское Дженнеровское общество и Институт оспопрививания. Дженнер стал его первым и пожизненным руководителем.

Развитие в России

В нашу страну вакцинация также пришла из Англии. Не первыми, но самыми именитыми привитыми оказались императрица Екатерина Великая и ее сын Павел. Вакцинацию проводил английский доктор, который взял биоматериал у мальчика Саши Маркова — впоследствии тот стал носить двойную фамилию Марков-Оспенный. Через полвека, в 1801 году, с лёгкой руки императрицы Марии Фёдоровны появилась фамилия Вакцинов, которую дали мальчику Антону Петрову — первому привитому в России по методу доктора Дженнера.

Вообще историю оспы в нашей стране можно изучать по фамилиям. Так, до начала 18 века письменных упоминаний об оспе в нашей стране не было, но фамилии Рябых, Рябцев, Щедрин («рябой») говорят как раз о том, что болезнь существовала, как и везде, с древнейших времён.

После Екатерины II вакцинация стала модной, благодаря примеру августейшей особы. От оспы прививались даже те, кто уже переболел и приобрёл иммунитет от этой болезни. С тех пор прививки от оспы проводились повсеместно, но обязательными стали только в 1919 году. Именно тогда число заболевших снизилось со 186 000 до 25 000. А в 1958 году на Всемирной Ассамблее здравоохранения Советским союзом была предложена программа по абсолютному устранению оспы в мире. В результате этой инициативы с 1977 года не было зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой.

Луи Пастер

Огромный вклад в изобретение новых вакцин и науку внёс французский ученый Луи Пастер, имя которого дало название методу обеззараживания продуктов — пастеризации. Луи Пастер рос в семье кожевника, хорошо учился, имел талант к рисованию, и если бы не увлечение биологией, мы могли бы иметь великого художника, а не ученого, которому мы обязаны излечением от бешенства и сибирской язвы.

© Картина Альберта Эдельфельта «Луи Пастер»

В 1881 году он продемонстрировал обществу действие прививки против сибирской язвы на овцах. Также он разрабатывал прививку против бешенства, но опробовать ее ему помог случай. 6 июля 1885 году к нему как к последней надежде привели мальчика. Его покусала бешеная собака. На теле ребёнка было найдено 14 укусов, он был обречён умереть в бреду от жажды, будучи парализованным. Но через 60 часов после укуса ему ввели первый укол от бешенства. Во время вакцинации мальчик жил в доме ученого, а 3 августа 1885 года, почти через месяц после укуса, вернулся домой здоровым ребёнком — после введения 14 уколов он так и не заболел бешенством.

После этого успеха в 1886 году во Франции была открыта Пастеровская станция, где прививали от холеры, сибирской язвы и бешенства. Примечательно то, что 17 лет спустя Жозеф Мейстер — первый спасённый мальчик — устроился сюда вахтёром. А в 1940 году покончил жизнь самоубийством, отказавшись от требования гестапо вскрыть гробницу Луи Пастера.

Луи Пастером также открыт метод ослабления бактерий для изготовления вакцин, поэтому мы обязаны учёному не только вакцинами против бешенства и сибирской язвы, но и будущими вакцинам, которые, возможно, спасут нас от смертельных эпидемий.

Другие открытия и факты

В 1882 году Роберт Кох выделил бактерию, которая является причиной развития туберкулеза, благодаря ему в будущем появилась прививка БЦЖ.

В 1891 году врач Эмиль фон Беринг спас ребёнку жизнь, сделав первую в мире прививку от дифтерии.

В 1955 году вакцина Джонаса Солка против полиомиелита была признана эффективной.

А в 1981 году стала доступной прививка против гепатита В.

В настоящее время нам известны 30 прививок от инфекционных заболеваний. На этом наука не останавливается. И хоть сейчас все больше появляется людей, которые отказываются от прививок, их значение переоценить нельзя. Благодаря им целые города не вымирают от оспы; дети переносят без последствий коклюш и корь; мы забыли, что такое полиомиелит, а главное — защищаем наших детей от опасных болезней и их последствий.

Спецпроект «Вакцинация: последняя битва»

Все материалы спецпроекта

Источник