Последним на земле появился вирус оспы

Летом 1978 года зафиксирован последний известный случай оспы, который унес жизнь 40-летней Дженет Паркер, медицинского фотографа. Каким же же образом болезнь, которая в то время считалась искорененной по всему миру, вспыхнула во втором крупнейшем городе Великобритании?

11 августа 1978 Дженет Паркер почувствовала, что ей плохо.

В последующие несколько дней состояние госпожи Паркер — медицинского фотографа с кафедры анатомии медицинского факультета Бирмингемского университета — резко ухудшилось. На спине, руках, ногах и лице появились невыразительные красные пятна.

Вызвали врача, который диагностировал ветрянку.

Впрочем, мать миссис Паркер Гильда Виткомб не поверила врачу. Ее дочь перенесла ветрянку в раннем детстве, а большие волдыри, которые появлялись у нее на теле были совсем другие.

Лучше ей не становилось, и 20 августа женщину госпитализировали в инфекционную больницу Кэтрин де Барнс, что в Солигалли.

К тому времени госпожа Паркер настолько ослабла, что не могла даже стоять на ногах без помощи.

«Помню, я подумала, что выглядит она очень плохо. Сыпь была ужасной», — вспоминает профессор Дебора Симмонз, которая первой из медперсонала осмотрела миссис Паркер.

«Тогда считалось, что оспы в мире уже нет».

Только после детального осмотра в истории болезни Джанет появилось страшное слово «вариола» — научное название оспы. Вскоре худшие страхи врача подтвердились.

Натуральная оспа, последний случай которой был зафиксирован в 1977 году в Сомали, вдруг вернулась.

Эта болезнь знакома человечеству уже тысячи лет и внушала страх по всему миру, убивая около трети инфицированных.

Электронная микрофотография вируса оспы

Только в ХХ веке от нее умерло около 300 млн человек.

У тех, кто переболел и выжил, обычно оставались на коже отметины — оспины.

Для устранения болезни провели мировую кампанию по вакцинации, возглавляемую Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и по состоянию на начало 1970-х гг. Оспа случалась очень редко.

В 1978 году ВОЗ как раз собиралась официально провозгласить, что оспы в мире больше нет.

Английские дети во время вакцинации от оспы в 1962 году

И где ее никак не ожидали, так это в Великобритании. В течение пяти лет до случая с Паркер здесь никто не болел оспой. Поэтому новость о возвращении этой болезни вызвала сильный международный резонанс.

«Это был шок. Оспу почти провозгласили побежденой — было уже известно о таких планах», — говорит профессор Аласдер Геддес, который в то время был консультантом по инфекционным заболеваниям в больнице Восточного Бирмингема.

«Этой болезни очень боялись. Не только в Бирмингеме, но и в правительстве, и в ВОЗ была паника — неужели оспа вернется?»

Услышав новости из Бирмингема, ВОЗ решила сделать все, чтобы устранить риски. Вместе со СМИ, представители этой организации заполонили город.

«Очень-очень быстро здесь появилась сначала британская, а потом и международная пресса», — говорит Геддес. Это стало «большой международной проблемой».

Профессор Аласдер Геддес работал консультантом по инфекционным болезням в госпитале Бирмингема

«Приехало много чиновников из ВОЗ. Конечно, они были обеспокоены».

«Инкубационный период оспы достаточно длинный — около 12 дней. Поэтому нам пришлось около двух недель волноваться, не появятся ли новые случаи».

Медики взялись за решительные действия — прежде всего, вакцинировали и поместили под карантин ближайших к Джанет людей.

Боясь, что болезнь распространится дальше, чиновники подробно расспросили мужа Джанет — Джозефа Паркера — и его родителей Гильду и Фредерика Виткомб обо всех недавние дела их семьи.

Похожим профилактическим процедурам подвергли всех, кто имел контакт с миссис Паркер — сантехника, который приходил чинить ей умывальник, персонал больницы, больничного капеллана и врачей амбулатории, которые консультировали ее еще до госпитализации.

По состоянию на 28 августа, только через две недели после того, как у Джанет Паркер появились признаки болезни, более 500 человек получили экстренную вакцинацию.

И у всех на уме был один вопрос: как она заразилась?

В то время на медицинском факультете Бирмингемского университета (где работала госпожа Паркер) действовала лаборатория по исследованию оспы — одна из немногих, уполномоченных ВОЗ. Начальником лаборатории был профессор Генри Бедсон.

В тот же вечер, когда у миссис Паркер диагностировали оспу, профессор Бедсон помогал профессору Геддесу исследовать ее анализы.

«Генри, что ты там видишь? — спросил я, но он не ответил, — вспоминает Аласдер Геддес. — Тогда я легонько отодвинул его от микроскопа и заглянул туда сам. Я увидел крошечные кирпичики — типичный вид вируса оспы».

Профессор Генри Бедсон, который возглавлял лабораторию оспы в медицинской школе, был «крайне подавленным» из-за вспышки оспы

«Генри был в ужасе, ведь не оставалось сомнений, что вирус каким-то образом сбежал из лаборатории и заразил Джанет Паркер».

«Думаю, как только он это увидел, так все понял. Он знал, откуда пришел вирус и что будет дальше», — говорит профессор Симмонз.

«При таких обстоятельствах, откуда еще он мог взяться? Была еще теория, что вирус проник в вентиляционную систему, но если так, почему заболела только одна женщина?»

Все взгляды сошлись на профессоре Бедсоне, говорит профессор Марк Поллен, автор книги «Последние дни оспы: бирмингемская трагедия».

49-летний профессор — всемирно признанный эксперт по оспе — чувствовал себя «крайне подавленно».

«Журналисты ходили толпой, а под домом Бедсона разбили лагерь. Но он был настоящим героем — старался, как только мог, чтобы освободить мир от оспы», — говорит профессор Поллен.

Время шло, госпожа Паркер оставалась в изоляции, но его состояние постепенно ухудшалось.

План лаборатории Бедсона. А-лаборатория оспы, В-лаборатория животной оспы, С-лаборатория культуры тканей, Е-коридор, D-люки для внутреннего пользования. Стрелками обозначены вытяжные шкафы. Размер лаборатории 9.5 метров в ширину.

Она почти ослепла на оба глаза из-за язв, а кроме того, врачи диагностировали у нее почечную недостаточность.

Со временем развилось еще и воспаление легких, и миссис Паркер перестала говорить.

5 сентября, когда она была в больнице, умер ее 77-летний отец Фредерик. Причиной смерти стал сердечный приступ, очевидно вызванный переживаниями за больную дочь. Впрочем, поскольку он был на карантине, аутопсии не проводили, боясь заражения оспой.

Узнав об этой первой, хотя косвенное жертве оспы, профессор Бедсон на следующий день пошел в кладовую своего дома в бирмингемском пригороде Гарборн и покончил с собой.

Он оставил записку с такими словами: «Мне жаль, что я обманул доверие, с которым мои друзья и коллеги относились ко мне и моей работе».

В 1977 году ВОЗ отклонила прошение Бедсона об использовании его лаборатории в исследовании и хранении вируса оспы.

До этого, в 1966 году, в этой же лаборатории произошла аналогичная вспышка. Медицинский фотограф Тони Макленнан, работавший в тех же помещениях, что и Паркер заразился оспой в мягкой форме, которая не была диагностирована в течении по меньшей мере восьми недель и не меньше двенадцати человек заразились от него,так как он не был в карантине.

Правительство немедленно начало расследование заражения Паркер. Случай был рассмотрен в парламенте, что привело к радикальным изменениям в изучении опасных патогенов в Великобритании. На университет было заведено уголовное дело по нарушению законодательства в области здравоохранения и безопасности.

Пятью днями после самоубийста Бедсона, 11 сентября в 3 часа. 50 мин. умерла Джанет Паркер.

Джанет Паркер изолировали в специальном госпитале, где она умерла

Болезнь унесла свою последнюю жертву.

У матери миссис Паркер были «очень слабые проявления оспы» (словами профессора Геддеса), и 22 сентября её выписали из больницы здоровой.

Она не попала на похороны ни мужа, ни дочери.

16 октября 1978 Бирмингем объявили «свободным от оспы»; однако никто так и не дал исчерпывающего ответа на вопрос о том, как Джанет Паркер заразилась.

В октября 1979 года трое судей магистратского суда Бирмингема закрыли дело о том, что персонал Бирмингемского университета якобы нарушил «Закон о безопасности на рабочем месте» — «за недостатком улик».

Джозеф Паркер, муж Джанет, после судебного разбирательства, получил 25 тысяч фунтов в качестве компенсации.

Таким образом профессора Бедсона реабилитировали.

В 1980 году по заказу правительства провели еще одно расследование этого дела, выводы которого были опубликованы в «Отчете Шутера» (по фамилии руководителя исследования). Джанет Паркер «несомненно» заразилась оспой в лаборатории, решили ученые.

Рассекреченный отчёт руководителя правительственной комиссии профессора Шутера отмечал, что Бедсон не информировал власти об изменениях в его исследованиях, которые могли повлиять на безопасность. Шутер обнаружил, что Консультативная группа опасных патогенов дважды осматривала лабораторию и разрешила исследования натуральной оспы, несмотря на то, что оборудование лаборатории было далеко от требуемого по закону.

Несколько сотрудников лаборатории не имели специальной подготовки. Бедсон даже позволил выпускнику школы работать с натуральной оспой в качестве стажёра после всего девяти месяцев подготовки. Инспекторы ВОЗ сообщили Бедсону, что оборудование лаборатории не соответствует стандартам ВОЗ, но рекомендовали только изменения в некоторых процедурах.

Бедсон лгал ВОЗ о снижении объёмов работ, хотя с 1973 года объёмы исследований только росли, так как Бедсон старался успеть как можно больше до закрытия лаборатории, после отклонения прошения в 1977 году.

Вирус мог перекинуться на нее одним из трех путей: воздушным через вентиляционную систему, через личный контакт или через контакт с зараженным оборудованием.

По одной из версий Джанет Паркер не была вакцинирована от оспы. В докладе делается вывод, что вероятно миссис Парке была заражена штаммом Абид, названным в честь трёхлетнего пакистанского мальчика, одного из жертв этого штамма.

С этим штаммом активно работали в лаборатории 24 и 25 июля 1978 года. Выращенный вирус поднялся по вентиляционным каналам в комнату отделения анатомии, которая использовалась для телефонных звонков. 25 июля Паркер провела там гораздо больше времени чем обычно, заказывая фотоматериалы, так как приближался конец финансового года.

Однако теория, что вирус распространился через вентиляцию «не казалась вероятной никому из тех, кто владел информацией», говорит профессор Поллен.

«Почему же она умерла, почему болезнь так ее подкосила?» — до сих пор удивляется профессор Симмонз.

Впрочем, она добавляет: «Если 40 лет назад нам не удалось узнать, что именно произошло, сейчас оно уже не прояснится».

Со временем «жизнь вернулась в привычное русло», говорит профессор Симмонз.

Иллюстрация, на которой изображена первая вакцинация от оспы английским физиологом Эдвард Дженнер в 1796 году

До сих пор, вспышек оспы больше не было.

В 1980 году, через два года после смерти госпожи Паркер, чиновники официально заявили, что оспы в мире больше нет. Эта болезнь покорилась медицине.

Это был самый пример того, как весь мир объединился, чтобы преодолеть инфекционную болезнь.

Такое выдающееся достижение стало возможным благодаря сотрудничеству многих стран.

Как говорит профессор Лоуренс Янг с медфакультета Университета Ворика: «Эта болезнь трагически сказывалась на человеческой жизни — разрушала её, вызывала увечья. То, что мы победили оспу и сумели её искоренить, — огромное достижение».

Эдвард Дженнер ввел вакцинацию от оспы в 1796 году

Эдвард Дженнер — английский ученый, живший в XVIII веке. Он разработал первую в мире вакцину — от оспы.

В 1796 году Дженнер заметил, что доярки, которые болели коровью оспу, потом почти никогда не заражались оспой натуральной. Коровья оспа очень похожа на натуральную, но менее опасна.

Тогда он собрал гной из пустул от коровьей оспы на руках одной из доярок и умышленно инфицировал ним маленького мальчика.

Мальчик ненадолго заболел, но потом поправился и выработал устойчивость против заражения как коровьей, так и натуральной оспое. В будущем Дженнер сделал несколько попыток его инфицировать, но безрезультатно.

Итак, Дженнер первым в мире провел вакцинацию от инфекционной болезни.

По материалам: BBC

Источник

Над миром нависла угроза новой эпидемии – коронавирус, начавший свое движение в Китае, захватывает все новые и новые государства, унося жизни их жителей. На сегодняшний день смертность от Covid-19 составила уже 3,6 процента от общего числа заболевших. Можно ли сравнить коронавирус с эпидемиями, с которыми сталкивалось человечество за два тысячелетия своей истории?

«Чума Юстиниана»

С чумой человечество впервые столкнулось в 527 году нашей эры в Византии, куда она попала из Египта или Эфиопии, – во всяком случае, именно к этому времени относится первый рассказывающий об этой болезни документ. По имени правящего в тот момент в стране императора Юстиниана I она получила название «чумой Юстиниана». Возбудителем страшной болезни была чумная палочка, передающаяся человеку от блох и грызунов, на которых они обитают. По приблизительным подсчетам историков «чума Юстиниана» унесла от 25 до 30 миллионов человек, что на тот момент составляло около 13 процентов населения Земли.

Бубонная чума, или «Черная смерть»

Getty Images

Жертвы «Черной Смерти», похороненные в Турне, тогда части Нидерландов, 1349 г.

Самую катастрофическую в истории человечества пандемию вызвала бубонная чума, которую окрестили «Черной смертью». Она продлилась с 1346 по 1353 год, буквально выкосив половину населения Европы – на континенте вымерло от тридцати до шестидесяти процентов жителей – общие потери составили от 75 до 100 миллионов человек. Источником блох, ставших причиной заражения, стали черные крысы, на торговых судах приплывавшие в Европу из Центральной Азии. Европейцы считали чуму небесной карой за грехи, поэтому виноватыми в эпидемии считали тех, кто исповедовал иную религию, и устраивали гонения на евреев, цыган и иностранцев. Вместе с ними доставалось и больным проказой, которую малообразованные европейцы считали распространителем чумы.

Покинув Европу, чума не возвращалась на континент вплоть до XIX века, но, даже появившись там снова, былой силы, к счастью, набрать уже не смогла. К этому времени была изобретена вакцина, препятствующая заболеванию. Укротить ее удалось советским ученым, которые во время вспышки чумы в Манчжурии в 1947 году первыми в мире применили стрептомицин, поставивший на ноги даже смертельно больных.

«Испанка»

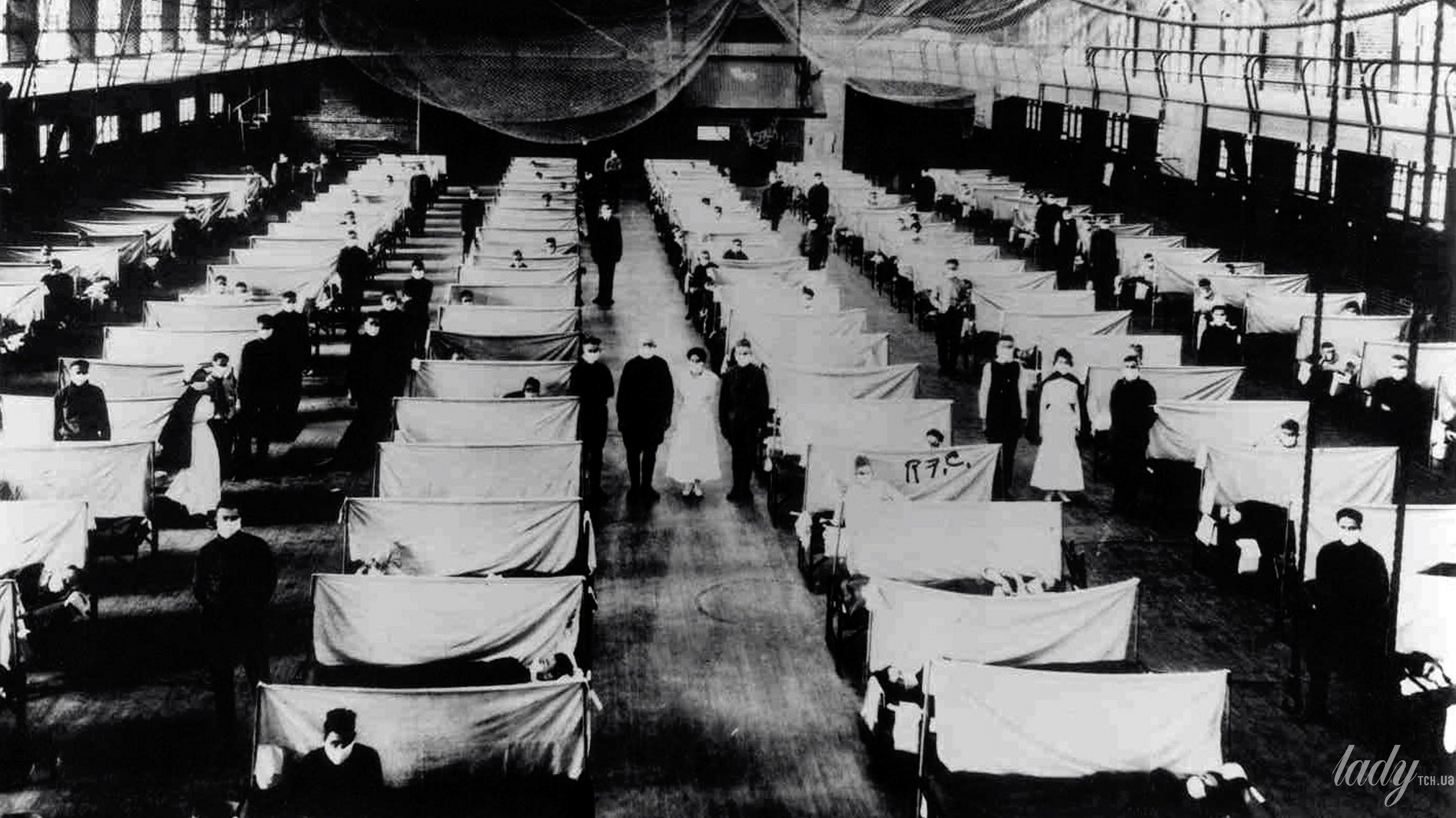

Getty Images

Склады, преобразованные, чтобы содержать зараженных «испанкой» людей на карантине, 1918 год.

Грипп H1N1 распространился в 1918 году и затронул весь мир – от Барселоны до Кейптауна и от Аляски до островов в Тихом океане: им переболело около полумиллиарда человек, а забрал он – по разным подсчетам – от 50 до 75 миллионов человек. Свое название – «испанка» – он получил из-за того, что первая сильная вспышка гриппа произошла в Испании, среди заразившихся был даже король этой страны Альфонсо VIII. Высокая смертность H1N1 была обусловлена тем, что иммунитет, воюя с вирусом, начинал разрушать не только его клетки, но и здоровые ткани организма, и человек погибал. В некоторых странах вымирали целые деревни и небольшие города, трупы закапывали в общих могилах, которые рыли экскаваторами.

Летальность «испанки» составляла от 10 до 20 процентов от общего числа заболевших. Считается, что к человеку вирус попал от птиц и свиней, а началась пандемия в госпитале военного лагеря на территории Франции, после чего воздушно-капельным путем вирус начал передаваться от человека к человеку. Чем только ни лечили «испанку» врачи того времени: среди самых неожиданных методов были кровопускание, ингаляции эвкалиптового листа и прием касторового масла. В результате болезнь начала затихать сама, пока, продлившись около полутора лет, постепенно не сошла на нет.

Третья холерная пандемия

Getty Images

Люди, молящиеся за избавление от эпидемии холеры, у придорожной святыни возле Кракова, в австрийской Польше, 1873 г.

Холера – инфекционная болезнь, связанная с антисанитарией – посещает человечество время от времени до сих пор, но самой разрушительной считается третья – самая опасная на сегодняшний день – пандемия, всего за всю историю человечества их было семь. От холеры в 1852-1860 годах пострадали государства Европы, прежде всего Российская империя, где она достигла побережий Черного и Азовского морей, откуда перекинулась на всю территорию современной Украины и Польши. Болезнь вызывает холерный вибрион, главный ее симптом – диарея, приводящая к обезвоживанию. Если сразу же не начать лечение, заразившийся человек может умереть в течение суток. Только в Российской империи третья холерная пандемия унесла 1 миллион человек.

Черная оспа

Getty Images

Окружной вакцинатор делает прививку детям против оспы в восточной части Лондона, 1871 год.

Натуральная – или черная – оспа, смертность которой составляет 40 процентов от числа заболевших, известна людям давних времен. Первое упоминание о ней можно найти в документах IV века нашей эры – тогда страной, пострадавшей от этой болезни, стал Китай. Эпидемия оспы значительно сокращала население стран, в которых она свирепствовала, а те из заразившихся, кому удавалось выздороветь, на всю жизнь оставались инвалидами – они частично или полностью теряли зрение, а их кожа была усыпана рубцами, появившимися на местах бывших язв. Ученые до сих пор спорят о том, как и где появился вирус оспы, по одной из версий он передался человеку от верблюдов на Ближнем Востоке. В отличие от чумы, эпидемия оспы была перманентной – ее вспышки все время фиксировались в разных местах земного шара, только в ХХ веке она унесла жизни 400 миллионов человек.

Долгое время оспу пытались лечить при помощи заклинаний, молитв и оберегов, но уже такие ученые, как Ар-Рази и Авиценна, говорили о вариоляции – прививке легкой человеческой оспы. В советское время вакцинация от этой болезни была обязательной для всех жителей страны. В наше время оспа считается «мертвой инфекцией», образцы которой находятся в научных лабораториях двух стран мира – России и США.

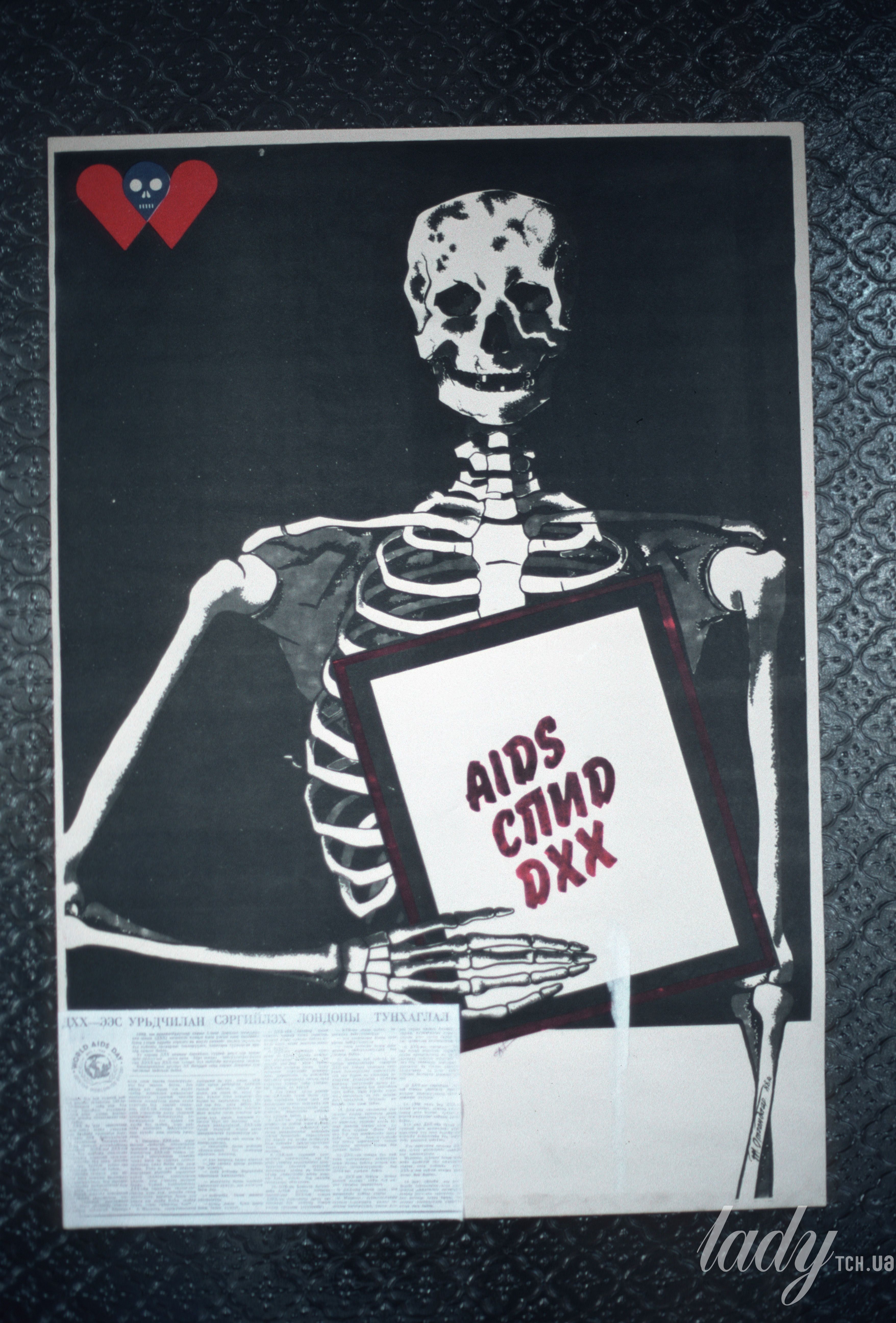

ВИЧ/СПИД

Getty Images

Плакат, прикрепленный к стене в столице Улан-Батор, информирует монгольскую общественность об опасностях СПИДа, 1990 год.

Пандемия ВИЧ/СПИД, происхождение которой до сих пор точно неизвестно, на сегодняшний день занимает четвертое место в перечне смертельно опасных эпидемий. Она продолжается уже почти сорок лет и успела унести жизни 30 миллионов человек. Считается, что вирус появился на западном побережье Африки, где был передан человеку от обезьяны, а свое распространение по миру начал в 60-х годах ХХ века с территорий Гаити и США. Официальной датой начала эпидемии считается дата 5 июня 1981 года – в этот день Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал отчет о заболеваемости и смертности, где были названы осложнения от ВИЧ/СПИД, вызывающие летальный исход.

Малярия

Действующая эпидемия малярии, о которой большинство европейцев знают исключительно по книгам и фильмам, в тропиках ежегодно забирает около миллиона жизней, при этом заболевает ею от 300 до 500 миллионов человек. Причем это касается не только местных жителей, но и многочисленных туристов. Болезнь, название которой переводится как «плохой воздух», вызывает укус самок малярийного комара. Человека, подхватившего болезнь, начинает лихорадить и знобить, при более детальном обследовании оказывается, что его селезенка и печень значительно увеличены в размерах. Родиной малярии считают Центральную и Западную Африку, а лечили ее долгое время полынью и хинином, сегодня используются препараты, за изобретение которых ученые получили две премии – Ласкера и Нобелевскую.

Мила Королева

Источник