Последним на земле появился вирус а бешенства б энцефалита в оспы г спида

Èñïàíñêèé ãîñòü. Ýïèäåìèÿ ãðèïïà â 1918-1919 ãîäàõ

Ñ ãðèïïîì çíàêîì, íàâåðíîå, êàæäûé èç íàñ ýòî çàáîëåâàíèå ïðèõîäèò «â ãîñòè» êàæäóþ çèìó, ìèãðèðóÿ èç þæíîãî ïîëóøàðèÿ â ñåâåðíîå. È êàæäûé âèçèò çàêàí÷èâàåòñÿ ýïèäåìèåé: âèðóñ ãðèïïà ìóòèðóåò òàê áûñòðî, ÷òî ñïóñòÿ ãîä èììóííîé ñèñòåìå ÷åëîâåêà ïðèõîäèòñÿ çàíîâî ó÷èòüñÿ ñïðàâëÿòüñÿ ñ áîëåçíüþ.

«Ðÿäîâàÿ» ýïèäåìèÿ ãðèïïà óáèâàåò íåñêîëüêî ñîòåí òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à åå æåðòâàìè îáû÷íî ñòàíîâÿòñÿ óæå îñëàáëåííûå ðàíåå ëþäè äåòè è ñòàðèêè, áåðåìåííûå æåíùèíû, è òå, êòî óæå ñòðàäàåò ñåðüåçíûìè çàáîëåâàíèÿìè. Íî â 1918 ãîäó ÷åëîâå÷åñòâî ñòîëêíóëîñü ñ ãðèïïîì, êîòîðûé óáèâàë ìîëîäûõ è ñîâåðøåííî çäîðîâûõ ëþäåé ïðè÷åì óáèâàë ìèëëèîíàìè, âûêàøèâàÿ öåëûå íåáîëüøèå ãîðîäà.

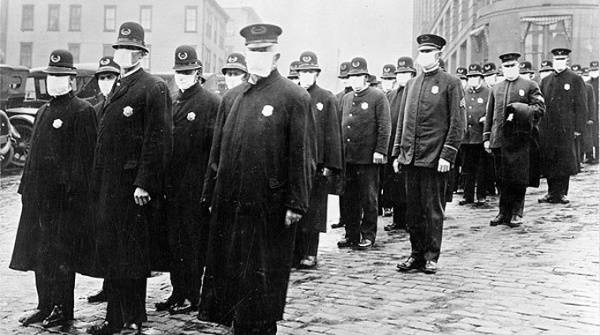

ðàçãàð ýïèäåìèè íà óëèöàõ ìíîãèõ ãîðîäîâ áûëî íåðåàëüíî âñòðåòèòü ÷åëîâåêà áåç ìåäèöèíñêîé ïîâÿçêè

Íåñìîòðÿ íà íàçâàíèå, «èñïàíñêèé ãðèïï», âåðîÿòíî, âîçíèê â ñàìîì íà÷àëå 1918 ãîäà â Êèòàå, îòêóäà ïîïàë â ÑØÀ. 11 ìàðòà íà áàçå â ôîðòå Ðàéëè âèðóñ çàðàçèë áîëåå 500 ñîëäàò, ãîòîâèâøèõñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Ïåðâîé ìèðîâîé. Âñå èì áûñòðî ñòàëî ëåã÷å è ïîäðàçäåëåíèå îòïðàâèëîñü íà êîðàáëÿõ â Åâðîïó.

Òàê «èñïàíêà» ïîïàëà â ïî÷òè èäåàëüíîå ìåñòî. Ìèëëèîíû ñîëäàò íàõîäèëèñü â îêîïàõ, ãäå íå ñîáëþäàëèñü ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà ãèãèåíû è áûëà íåäîñòóïíà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.  òûëó òàêæå íå õâàòàëî âðà÷åé è ëåêàðñòâ âñå ëó÷øåå óõîäèëî íà ôðîíò. Ïî ìîðþ, æåëåçíûì è àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ì÷àëèñü êîíâîè, êîòîðûå âìåñòå ñ âîåííûì ãðóçàìè äîñòàâëÿëè è ðàçíîñ÷èêà áîëåçíè.

Ê êîíöó àïðåëÿ ãðèïï îõâàòèë Ôðàíöèþ, îòêóäà çà äâà ñ íåáîëüøèì ìåñÿöà ðàñïðîñòðàíèëñÿ ïî âñåé Åâðîïå. Èç-çà âîéíû ïðàâèòåëüñòâà çàïðåùàëè ãàçåòàì íàãíåòàòü ïàíèêó, ïîýòîìó âñëóõ î ýïèäåìèè ñòàëè ãîâîðèòü ëèøü êîãäà çàáîëåâàíèå äîñòèãëî íåéòðàëüíîé Èñïàíèè îòñþäà è íàçâàíèå. Äî êîíöà ëåòà âèðóñ äîñòèã Ñåâåðíîé Àôðèêè è Èíäèè, à çàòåì çàòèõ.

êîíöå àâãóñòà «èñïàíêà» äâèíóëàñü îáðàòíî îíà ïîðàçèëà ÷àñòü Àôðèêè, âåðíóëàñü â Åâðîïó, íà êîðàáëÿõ ïåðåïðàâèëàñü â ÑØÀ, à ê çèìå îõâàòèëà ïî÷òè âåñü ìèð, êðîìå Ìàäàãàñêàðà, Àâñòðàëèè è Íîâîé Êàëåäîíèè. È íà ýòîò ðàç âèðóñ íà÷àë óáèâàòü. Ñêîðîñòü ðàçâèòèÿ áîëåçíè ïóãàëà äàæå âèäàâøèõ ìíîãîå âðà÷åé: â ñ÷èòàííûå ÷àñû òåìïåðàòóðà ïîäíèìàëàñü äî ñîðîêà ãðàäóñîâ, íà÷èíàëèñü áîëè â ãîëîâå è ìûøöàõ, à çàòåì áîëåçíü äîáèðàëàñü äî ëåãêèõ, âûçûâàÿ ñèëüíåéøóþ ïíåâìîíèþ. Óæå íà âòîðîé-òðåòèé äåíü íåêîòîðûå ãèáëè îò îñòàíîâêè ñåðäöà, êîòîðîå íå ìîãëî ïîääåðæèâàòü ðàññòðîåííûé îðãàíèçì. Äðóãèå äåðæàëèñü äî äâóõ íåäåëü, ïîãèáàÿ óæå èç-çà ïíåâìîíèè.

Âñåãî çà äâà ãîäà èñïàíñêèé ãðèïï óíåñ â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå æèçíåé, ÷åì Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ

Î÷åâèäöû «èñïàíêè» îïèñûâàþò êàðòèíó, êîòîðîé ìîãóò ïîçàâèäîâàòü ñöåíàðèè ìíîãèõ ôèëüìîâ-êàòàñòðîô.  Èíäèè íåáîëüøèå ãîðîäà ïðåâðàùàëèñü â ïðèçðàêîâ, ãäå ïîãèáëî âñå íàñåëåíèå.  Âåëèêîáðèòàíèè â ðàçãàð âîéíû âñòàëè ìíîãèå çàâîäû, à â Äàíèè è Øâåöèè íà íåêîòîðîå âðåìÿ ïåðåñòàëè ðàáîòàòü òåëåãðàô è òåëåôîí ïðîñòî èç-çà òîãî, ÷òî íåêîìó áûëî ðàáîòàòü. Ñî ñáîÿìè ðàáîòàëè æåëåçíûå äîðîãè ìàøèíèñòû íåêîòîðûõ ïîåçäîâ óìèðàëè â ïóòè.

Ïîïûòêè ñîçäàòü âàêöèíó íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì, íå áûëî è ñðåäñòâ, ÷òîá ïîääåðæàòü áîëüíîãî, îñëàáèâ ñèìïòîìû èíôåêöèè è äàâ îðãàíèçìó ñàìîìó ñïðàâèòüñÿ ñ âèðóñîì. Îáùåñòâî ïûòàëîñü çàùèòèòüñÿ îðãàíèçàöèîííûìè ìåðàìè: áûëè îòìåíåíû âñå ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, ìàãàçèíû íà÷àëè òîðãîâàòü «÷åðåç îêîøêî», â êîòîðîå êëèåíò ïðîñîâûâàë äåíüãè è ïîëó÷àë òîâàð, à â íåáîëüøèõ àìåðèêàíñêèõ ãîðîäêàõ ñëó÷àéíîãî ïðîõîæåãî ìîãëè è ïðèñòðåëèòü, åñëè ïàòðóëþ èç ñîçíàòåëüíûõ ãðàæäàí êàçàëîñü, ÷òî îí ïîõîæ íà áîëüíîãî.

Ýïèäåìèÿ «èñïàíêè» ïðîäåðæàëàñü äî êîíöà 1919 ãîäà, ïðè÷åì òðåòüÿ åå âîëíà íå òðîíóëà ëèøü áðàçèëüñêèé îñòðîâ Ìàðàæî â óñòüå ðåêè Àìàçîíêè. Âèðóñ çàðàçèë áîëåå ÷åòâåðòè íàñåëåíèÿ ïëàíåòû, à ñìåðòíîñòü ïî ðàçíûì îöåíêàì ñîñòàâèëà îò 50 äî 100 ìèëëèîíîâ òî åñòü 2,5-5% âñåãî òîãäàøíåãî íàñåëåíèÿ ïëàíåòû.

Ïîáåæäåííûé ìîíñòð. Íàòóðàëüíàÿ îñïà

Îñïà, ñåé÷àñ óæå îòñóòñòâóåò â ïðèðîäå ýòî ïåðâîå çàáîëåâàíèå, ïîëíîñòüþ ïîáåæäåííîå ÷åëîâåêîì. Âïåðâûå ýïèäåìèè îñïû áûëè ïîäðîáíî îïèñàíû íà Áëèæíåì âîñòîêå â IV âåêå áîëåçíü ïðîêàòèëàñü ïî Êèòàþ, çàòåì ïîÿâèëàñü â Êîðåå, à â 737 ãîäó ýïèäåìèÿ ïîòðÿñëà ßïîíèþ, ãäå ïî íåêîòîðûì èñòî÷íèêàì ïîãèáëî äî òðåòè íàñåëåíèÿ. Òîãäà æå âèðóñ íà÷àë ïðîíèêàòü â Åâðîïó.

Îñïà â ñ÷èòàííûå äíè îáåçîáðàæèâàåò ñâîåãî íîñèòåëÿ, ïîêðûâàÿ òåëî ìíîæåñòâîì ÿçâ. Çàðàçèòüñÿ ïðè ýòîì ìîæíî íå òîëüêî âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì, íî è ÷åðåç îäåæäó, ïîñòåëüíîå áåëüå, ïîñóäó, íà êîòîðûå âîçáóäèòåëü ïîïàäàë èç ÿçâ.  ñðåäíåâåêîâîé Åâðîïå îñïà â êàêîé-òî ìîìåíò ñòàëà ïî÷òè ïîñòîÿííûì ñïóòíèêîì ÷åëîâåêà. Íåêîòîðûå âðà÷è óòâåðæäàëè, ÷òî åé äîëæåí ïåðåáîëåòü êàæäûé, à ïîëèöåéñêèå îòñóòñòâèå ñëåäîâ îñïû óêàçûâàëè êàê îñîáóþ ïðèìåòó ïðè ðîçûñêå ïîäîçðåâàåìîãî. Îò îñïû óìèðàë êàæäûé âîñüìîé çàðàçèâøèéñÿ, à ñðåäè äåòåé ñìåðòíîñòü äîñòèãàëà 30%.  «ñïîêîéíûå» ãîäû áîëåçíü óíîñèëà îò 800 òûñÿ÷ äî ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ æèçíåé, íå ùàäÿ ïðè ýòîì è âûçäîðîâåâøèõ ïîìèìî øðàìîâ îò ÿçâ, êîòîðûå îñòàâàëèñü íà âñþ æèçíü, çàðàçà íåðåäêî ïðèâîäèëà ê ñëåïîòå.

Îñïà îäíî èç ñàìûõ «óðîäëèâûõ» çàáîëåâàíèé, èçâåñòíûõ ÷åëîâå÷åñòâó

Åùå óæàñíåé îêàçàëàñü ýïèäåìèÿ îñïû â Àìåðèêå, êóäà âèðóñ ïîïàë ñ êîëîíèçàòîðàìè. Åñëè èììóíèòåò åâðîïåéöåâ áûë õîòü êàê-òî çíàêîì ñ çàáîëåâàíèåì, òî äëÿ èíäåéöåâ íîâûé âèðóñ îêàçàëñÿ ñìåðòåëüíî îïàñíûì ñþðïðèçîì â íåêîòîðûõ ïëåìåíàõ îò îñïû ãèáëè äî 80-90% çàðàçèâøèõñÿ. Ïî ñóòè åâðîïåéöû ïðèìåíèëè ñâîåîáðàçíîå áèîëîãè÷åñêîå îðóæèå îñïà, à òàêæå äðóãèå áîëåçíè, âðîäå ìàëÿðèè, òèôà è êîðè, øëè âïåðåäè çàâîåâàòåëåé, óíè÷òîæàÿ öåëûå äåðåâíè è îñëàáëÿÿ èíäåéöåâ.  ðàçâèòîé èìïåðèè èíêîâ îñïà óáèëà íå ìåíåå 200 òûñÿ÷ èç øåñòèìèëëèîííîãî íàñåëåíèÿ, îñëàáèâ èìïåðèþ íàñòîëüêî, ÷òî èñïàíöû ñìîãëè çàâîåâàòü åå íåáîëüøèì îòðÿäîì.

Ïåðâûå ïîïûòêè ëå÷èòü îñïó ïðåäïðèíèìàëèñü â Èíäèè è Êèòàå åùå â VIII-X âåêàõ âðà÷è èñêàëè áîëüíîãî, ó êîòîðîãî îñïà ïðîòåêàëà â ñëàáîé ôîðìå, à çàòåì çàðàæàëè «îñëàáëåííûì» âèðóñîì çäîðîâûõ.  Åâðîïå ýòîò ñïîñîá îïðîáîâàëè â íà÷àëå XVIII âåêà, íî ïîëó÷èëè ñïîðíûå ðåçóëüòàòû îñòàâàëñÿ íåáîëüøîé ïðîöåíò ëþäåé, êîòîðûõ ïðèâèâêà, íàîáîðîò, çàðàæàëà è äàæå óáèâàëà. Îíè ñòàíîâèëèñü ðàçíîñ÷èêàìè áîëåçíè, òàê ÷òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿ ëå÷åíèå ñàìî ïðèâîäèëî êî âñïûøêàì ýïèäåìèè.

Íàñòîÿùàÿ âàêöèíà áûëà îòêðûòà â êîíöå òîãî æå âåêà, êîãäà àíãëèéñêèé âðà÷ Ýäâàðä Äæåííåð íà÷àë ïðèâèâàòü ïàöèåíòàì âàêöèíó êîðîâüåé îñïû. Ýòîò âèðóñ áûë íåîïàñåí äëÿ ÷åëîâåêà, íî âûçûâàë èììóíèòåò îò «íàñòîÿùåé» îñïû. Ëåêàðñòâî îêàçàëîñü ñðàâíèòåëüíî äåøåâî â ïðîèçâîäñòâå è ïðèìåíåíèè, ñòàâ ïîïóëÿðíûì â Åâðîïå. Íî è âèðóñ íå ñîáèðàëñÿ ñäàâàòüñÿ áåç áîÿ. Âàêöèíà íåðåäêî îêàçûâàëàñü íåêà÷åñòâåííîé, ïëþñ íå ñðàçó íàó÷èëèñü äåëàòü ïîâòîðíóþ âàêöèíàöèþ ÷åðåç íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò. Ïîñëåäíèé ñåðüåçíûé óäàð îñïà íàíåñëà â 1871-73 ãîäàõ, êîãäà ñìåðòíîñòü â Åâðîïå ïîäíÿëàñü äî òîãî æå óðîâíÿ, ÷òî è âåêîì ðàíåå.

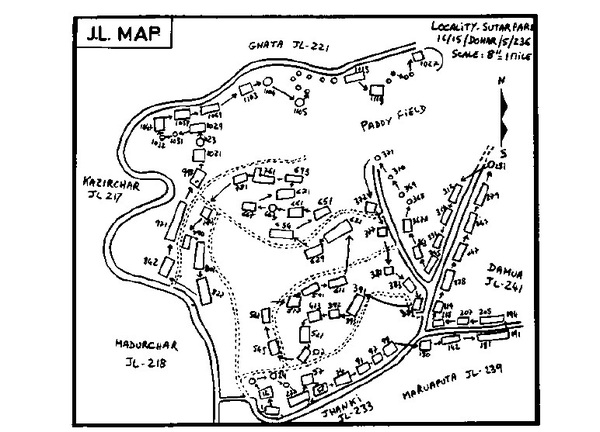

Ëèêâèäàöèÿ îñïû â 1970-å ãîäû ÷åì-òî áûëà ïîõîæà íà íàñòîÿùóþ âîéíó äëÿ êàæäîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ðèñîâàëñÿ ïëàí, ÷òîáû ãðóïïû âàêöèíàöèè íå ïðîïóñòèëè íè îäèí äîì è íè îäíîãî ïðîõîæåãî

Êî âòîðîé ïîëîâèíå XX âåêà îñïó óäàëîñü âûòåñíèòü èç ðàçâèòûõ ñòðàí. Áîëåòü ïðîäîëæèëè òîëüêî â Àçèè, Àôðèêå è Þæíîé Àìåðèêå, îòêóäà âèðóñ ðåãóëÿðíî ïûòàëñÿ ïðîðâàòüñÿ îáðàòíî. Äëÿ îêîí÷àòåëüíîé ïîáåäû â 1967 ãîäó Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòàðòîâàëà áåñïðåöåäåíòíóþ ïðîãðàììó öåíîé â 1,2 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ (â öåíàõ 2010 ãîäà), öåëüþ êîòîðîé ñòàëà âàêöèíàöèÿ ìèíèìóì 80% íàñåëåíèÿ ïðîáëåìíûõ ñòðàí èìåííî òàêîé óðîâåíü ñ÷èòàëñÿ äîñòàòî÷íûì äëÿ îñòàíîâêè ðàñïðîñòðàíåíèå âèðóñà.

Ïðîãðàììà çàòÿíóëàñü ïî÷òè íà äåñÿòü ëåò, íî çàêîí÷èëàñü óñïåõîì ïîñëåäíèé áîëüíîé îñïîé áûë çàðåãèñòðèðîâàí â 1977 ãîäó â Ñîìàëè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñïà íå ñóùåñòâóåò â ïðèðîäå îáðàçöû âèðóñà õðàíÿòñÿ ëèøü â äâóõ ëàáîðàòîðèÿõ â ÑØÀ è Ðîññèè.

×åðíûé óáèéöà. Ýïèäåìèÿ ÷óìû 1346-53 ãîäîâ

Ñ 1312 ãîäà íà Çåìëå íà÷àëñÿ ìàëûé ëåäíèêîâûé ïåðèîä òåìïåðàòóðà ðåçêî óïàëà, à äîæäè è çàìîðîçêè óíè÷òîæàëè óðîæàé çà óðîæàåì, âûçâàâ æóòêèé ãîëîä â Åâðîïå. Íó à â 1346 ãîäó ïðèøëà åùå îäíà íàïàñòü ñòðàøíàÿ áîëåçíü. Êîæà ïîäõâàòèâøèõ çàðàçó íà÷èíàëà ïîêðûâàòüñÿ «áóáîíàìè» âîñïàëèâøèìèñÿ è ðàñïóõøèìè äî îãðîìíûõ ðàçìåðîâ ëèìôîóçëàìè. Áîëüíûå áèëèñü â æóòêîé ëèõîðàäêå, à ìíîãèå êàøëÿëè êðîâüþ ýòî çíà÷èëî, ÷òî áîëåçíü äîøëà äî ëåãêèõ. Øàíñû âûçäîðîâåòü áûëè ìèíèìàëüíû ïî ñîâðåìåííûì ïîäñ÷åòàì ñìåðòíîñòü ñîñòàâëÿëà áîëåå 90%.

Ïîçæå èñòîðèêè íàçîâóò ýòó áîëåçíü «×åðíîé ñìåðòüþ» âåðîÿòíî, èç-çà êîëè÷åñòâà ïîãèáøèõ (ñëîâîì «÷åðíàÿ» ïðè ïåðåâîäå çàìåíèëè «ìíîãî ëþäåé»). Íà ñàìîì æå äåëå ðå÷ü èäåò î èçâåñòíîé ìíîãèì ÷óìå.

«×åðíàÿ ñìåðòü» íå åäèíñòâåííàÿ êðóïíàÿ ýïèäåìèÿ â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà.  VI âåêå ñëó÷èëàñü «Þñòèíèàíîâà ÷óìà», îò êîòîðîé áîëüøå âñåãî ïîñòðàäàëà Âèçàíòèÿ, à â XIX âåêå ýïèäåìèÿ ïîðàçèëà Êèòàé è Èíäèþ. Ìåíåå çíà÷èòåëüíûå âñïûøêè â òîé æå Åâðîïå ôèêñèðîâàëèñü ïî÷òè êàæäûé âåê

Ïðèðîäíûì íîñèòåëåì ÷óìíîé ïàëî÷êè ÿâëÿþòñÿ ãðûçóíû. Ïî íàèáîëåå ïîïóëÿðíîé òåîðèè, ýïèäåìèÿ ÷óìû íà÷àëàñü îêîëî 1320 ãîäà íåïîäàëåêó îò íûíåøíåé ãðàíèöû Êèòàÿ è Ìîíãîëèè ïëîõîé êëèìàò è ãîëîä âûãíàëè ãðûçóíîâ èç èõ òðàäèöèîííûõ ìåñò ïðîæèâàíèÿ, çàñòàâèâ èñêàòü åäó âîçëå ëþäñêèõ æèëèù. Áëîõè, ïðîæèâàâøèå íà ãðûçóíàõ, ñòàëè âñå ÷àùå êóñàòü ëþäåé è òàê áàêòåðèÿ ñòàëà çàðàæàòü ëþäåé. Íà òåëàõ, â ñêëàäêàõ îäåæäû è â ãðóçàõ òîðãîâöåâ ìàëåíüêèå ðàçíîñ÷èêè ñòàëè ïóòåøåñòâîâàòü îò ïîñåëåíèÿ ê ïîñåëåíèþ, ðàçíîñÿ áîëåçíü âñå äàëüøå.

1331 ãîäó ÷óìà äîøëà äî êèòàéñêîé ïðîâèíöèè Õýíàíü, ãäå ïîãóáèëà 90% íàñåëåíèÿ. Çàáîëåâàíèå ïðîäîëæèëî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïî òåððèòîðèè Êèòàÿ è Èíäèè, à â 1346 ãîäó òîðãîâûå êîðàáëè ïðèíåñëè ÷óìó â Êðûì.  îäíîì èç èñòî÷íèêîâ ãîâîðèòñÿ, ÷òî âî âðåìÿ îñàäû ãåíóýçñêîé êðåïîñòè íà ìåñòå íûíåøíåé Ôåîäîñèè îðäûíñêèé õàí Äæàíèáåê ïðèìåíèë íå÷òî âðîäå áèîëîãè÷åñêîãî îðóæèÿ, ñ ïîìîùüþ êàòàïóëüò çàáðîñèâ çàðàæåííûå òðóïû íà òåððèòîðèþ ïîñåëåíèÿ. Âïðî÷åì, ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò ýòó èñòîðèþ ìàëîðåàëüíîé.

Êîðàáëè íàäîëãî ñòàëè ãëàâíûì ðàçíîñ÷èêîì áîëåçíè òîðãîâûå ñóäà, íà êîòîðûõ â æèâûõ îñòàâàëèñü äåñÿòêè ÷åëîâåê, îñòàíàâëèâàëèñü â ïåðâûõ ïîïàâøèõñÿ ïîðòàõ. Òàê âåñíîé 1347 ãîäà ÷óìà äîáðàëàñü äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ãäå óáèëà äî 90% æèòåëåé. Îòòóäà áîëåçíü ïîøëà â Àëåêñàíäðèþ è äàëüøå â Àôðèêó, à òàêæå íà òåððèòîðèþ ñîâðåìåííîé Èòàëèè, äîáðàâøèñü ê ÿíâàðþ äî Âåíåöèè çäåñü âëàñòè âïåðâûå ïîïûòàëèñü äàòü ÷óìå îòïîð, çàïðåòèâ ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, îðãàíèçîâàâ êàðàíòèííûå çîíû äëÿ çàðàæåííûõ è çàõîðîíåíèå òðóïîâ. Íî äàæå òàêèå ìåðû íå ïîìîãëè ñïàñòè íàñåëåíèå â Âåíåöèè óìåðëî äî 60% æèòåëåé.

1348 ãîäó ÷óìà ðàñïðîñòðàíèëàñü âî Ôðàíöèþ è Àíãëèþ. Ëþáîïûòíî, ÷òî áîëåçíü äîëãîå âðåìÿ íå òðîãàëà Øîòëàíäèþ íî ïðîñëûøàâ î ñòðàäàíèÿõ ñâîèõ äàâíèõ ïðîòèâíèêîâ, øîòëàíäöû íå óäåðæàëèñü è óñòðîèëè íàáåã íà àíãëè÷àí. Âîéñêî áûëî ðàçáèòî, à âåðíóâøèåñÿ íàçàä ñîëäàòû ïðèíåñëè áîëåçíü â ñâîè äîìà. Ê 1353 ãîäó ÷óìà ïðîøëà ïî÷òè ïî çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè Åâðîïû, Àôðèêè è Áëèæíåãî âîñòîêà, à çàòåì îòñòóïèëà. Íî äî êîíöà âåêà ñëó÷èëîñü åùå íåñêîëüêî áîëåå ñëàáûõ âñïûøåê ýïèäåìèè.

Ìåäèêè XIV âåêà îêàçàëèñü áåñïîìîùíû ïåðåä ÷óìîé. Âðà÷è ðåêîìåíäîâàëè íîñèòü íà øåå «îæåðåëüå» èç ôåêàëèé (îòïóãèâàåò áîëåçíü), ðàçáðàñûâàëè ïî óëèöàì ìåðòâûõ ñîáàê (îïÿòü æå, çàïàõ äîëæåí îòïóãíóòü áîëåçíü), ïðèãîíÿëè â ãîðîäà ñòàäà ëîøàäåé (èõ äûõàíèå äîëæíî î÷èñòèòü àòìîñôåðó). Çàðàçó èç áîëüíûõ ïûòàëèñü âûòÿíóòü ñ ïîìîùüþ ìàãíèòîâ, à èíîãäà áóáîíû íà òåëå âñêðûâàëè è ïðèæèãàëè ðàñêàëåííîé êî÷åðãîé, ÷òî çà÷àñòóþ êîí÷àëîñü ñìåðòüþ îò áîëåâîãî øîêà. Åäèíñòâåííûì ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì ïðîòèâ ëåêàðñòâà áûëî áåãñòâî ïîäàëüøå îò çàðàæåííûõ ðàéîíîâ è áóäó÷è ëþäüìè îáðàçîâàííûìè, ìíîãèå âðà÷è îäíèìè èç ïåðâûõ ïîêèíóëè ñâîè ïîñòû.

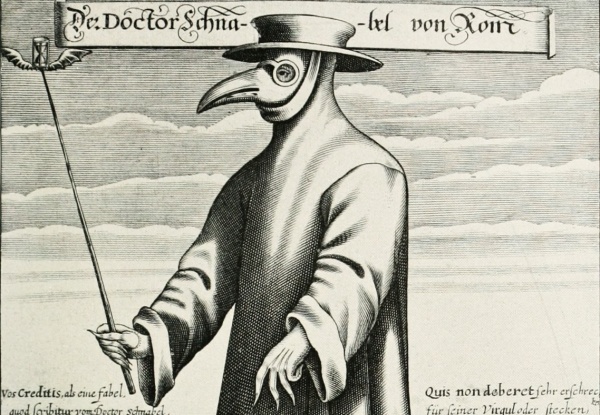

Íà èõ ìåñòî ïðèøëè òàê íàçûâàåìûå «÷óìíûå äîêòîðà». Îáû÷íî ýòî áûëè ïîñðåäñòâåííûå ìåäèêè, íåäàâíèå ñòóäåíòû, à òàêæå ïðîñòî øàðëàòàíû, êîòîðûõ âëàñòè çàìàíèâàëè áîëüøèé çàðïëàòîé (êñòàòè, èõ ýôôåêòèâíîñòü îñòàâàëàñü òàêîé æå, êàê ó îáû÷íûõ âðà÷åé ïðèìåðíî íèêàêîé). Íå æåëàÿ ïîãèáíóòü, ÷óìíûå äîêòîðà îáëà÷àëèñü â çàùèòíûå êîñòþìû, ìàêñèìàëüíî çàêðûâàâøèå òåëî êñòàòè, ýòî äåéñòâèòåëüíî íåìíîãî ïîìîãàëî îò áëîõ, ïåðåíîñèâøèõ çàðàçó.  êàêîé-òî ìîìåíò (ñêîðåå âñåãî, óæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ «×åðíîé ñìåðòè») ïîÿâèëñÿ åäèíûé ñòàíäàðò îäåæäû, êîòîðûé ïî÷òè êàæäûé íàâåðíÿêà âèäåë â ôèëüìàõ è èãðàõ äëèííûé ïëàù, øèðîêîïîëàÿ øëÿïà è ìàñêà â âèäå ïòè÷üåãî êëþâà, êóäà ïîìåùàëèñü àðîìàòíûå òðàâû, «îòïóãèâàâøèå» áîëåçíü.

×óìíîé äîêòîð íà ãðàâþðå Ïîëÿ Ôþðñòà, íàïèñàííîé â 1656 ãîäó

×óìíûå äîêòîðà áûëè íå åäèíñòâåííûìè íåîáû÷íûìè ïåðñîíàæàìè, ðîæäåííûìè ýïèäåìèåé. Ïîÿâèëèñü ñåêòû ðåëèãèîçíûõ ôàíàòèêîâ ôëàãåëëàíòîâ è áüÿíîê. Ïåðâûå ñ÷èòàëè, ÷òî ïîáåäèòü ÷óìó ìîæíî ëèøü ñ ïîìîùüþ ñàìîèñòÿçàíèÿ, ïî ìíåíèþ âòîðûõ, äëÿ ýòîãî áûëî äîñòàòî÷íî íîñèòü áåëûå îäåæäû, ìîëèòüñÿ è ïîñòèòüñÿ. Ïðåäñòàâèòåëè îáåèõ ñåêò ïóòåøåñòâîâàëè èç ãîðîäà â ãîðîä, óñòðàèâàÿ ìàññîâûå øåñòâèÿ, ÷òî òîëüêî ïîìîãàëî ðàçíîñèòü çàðàçó.  èòîãå ôëàãåëëàíòîâ ñåðüåçíî îãðàíè÷èëè â ïðàâàõ, à áüÿíîê çàïðåòèëè, äëÿ ãàðàíòèè ñïàëèâ íåñêîëüêèõ ïðåäâîäèòåëåé íà êîñòðàõ. Ñàìûì æå íåîáû÷íûì ÿâëåíèåì áûëà õîðåîìàíèÿ, êîãäà ëþäè ñáèâàëèñü â áîëüøèå òîëïû è íà÷èíàëè êîð÷èòüñÿ â äèêîì òàíöå, îñòàíàâëèâàÿñü ëèøü ïîñëå ïîëíîãî èçíåìîæåíèÿ. Íàó÷íîãî îáúÿñíåíèÿ õîðåîìàíèè íå ñóùåñòâóåò, íî ñêîðåå âñåãî ðå÷ü èäåò î ìàññîâîì ïñèõîçå, âûçâàííîì ñòðàõîì ïåðåä áîëåçíüþ.

Ñàìûå îñòîðîæíûå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî «×åðíàÿ ÷óìà» óíåñëà íå ìåíåå 60 ìèëëèîíîâ æèçíåé òî åñòü ÷åòâåðòü (!) âñåãî íàñåëåíèÿ Çåìëè. Åâðîïà ëèøèëàñü ïðèìåðíî òðåòè íàñåëåíèÿ (äî 25 ìèëëèîíîâ ïîãèáøèõ), à â ñòðàíàõ âðîäå Íîðâåãèè è Èñëàíäèè âûæèëî ëèøü 30% ëþäåé. Ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ ýïèäåìèè îùóùàëèñü åùå íåñêîëüêî ñîòåí ëåò. «×åðíàÿ ñìåðòü» äàæå èçìåíèëà ãåíåòè÷åñêèé ñîñòàâ ÷åëîâå÷åñòâà ñòàëà ÷àùå âñòðå÷àòüñÿ ïåðâàÿ ãðóïïà êðîâè, âëàäåëüöû êîòîðîé ìåíüøå áîëåëè ÷óìîé.

Îòêðûòèå àíòèáèîòèêîâ è ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ âàêöèíàöèè, êàçàëîñü áû, íàäåæíî îãðàäèëî ÷åëîâå÷åñòâî îò ýïèäåìèé, ïîäîáíûõ îïèñàííûì âûøå. Íî ðàññëàáëÿòüñÿ ðàíî. Ñìåðòíîñòü îò ãåìîððàãè÷åñêîé ëèõîðàäêè Ýáîëà, âèðóñ êîòîðîé áûë îòêðûò ñîâñåì íåäàâíî â 1976 ãîäó äîñòèãàåò 80-90%, à íè îäíî ëåêàðñòâî îò íåå ïîêà íå ïðîøëî êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ. Ê ñ÷àñòüþ, âèðóñ Ýáîëû íåîõîòíî ïåðåäàåòñÿ îò ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó ïîýòîìó íåáîëüøèå ýïèäåìèè âñïûõíóëè ëèøü â Àôðèêå ñ îòñòàëîé ìåäèöèíîé è ñëàáîé ãèãèåíîé. Íåò ãàðàíòèé, ÷òî â ñëåäóþùèé ðàç íàì ïîâåçåò òàê æå ñèëüíî, è ÷òî î÷åðåäíàÿ àãðåññèâíàÿ âåðñèÿ ãðèïïà íå ñäåëàåò ñ íàñòîÿùèì Íüþ-Éîðêîì.

Àâòîð: Àíäðåé Àëåêñàíäðîâ

Èñòî÷íèê

Источник

Основные способы и объекты дезинфекции:

погружение посуды в дезраствор из-под выделений (фекалий, рвотных масс, мочи, мокроты);

кипячение столовой посуды и не загрязненного выделениями белья;

замачивание в дезрастворе и стирка загрязненного выделениями белья;

орошение помойных ям, мусорных ящиков;

заливание мусора дезраствором;

сжигание мусора и всего того, что нельзя или нецелесообразно обрабатывать;

влажная уборка предметов обихода ветошью, смоченной дезраствором.

Дезинсекция — уничтожение насекомых-переносчиков инфекционных заболеванийибытовыхпаразитовспециальнымисредствами(хлорофос, гексахлоран, карбофос, диметилфталат и др.).

Для уничтожения бытовых вшей и блох вещи обрабатывают горячим воздухом в дезинфекционных камерах.

Мухи, тараканы, пачкая лапки в выделениях больных, могут переносить заразу брюшного тифа, дизентерии, холеры, туберкулеза, чумы. Вши передают сыпной и возвратный тифы, блохи — чуму, комары — малярию.

Дератизация — комплекс мероприятий, направленных на борьбу с грызунами — источниками или переносчиками инфекционных заболеваний. Так, крысы передают более 20 заразных болезней.

Наиболее опасными для человека грызунами являются мыши и крысы. Дикие грызуныпереносят возбудителей таких инфекций, какчума, туляремия. Дляборьбы с ними применяют препараты под общим названием ратициды (зоокумарин, ратинад, крысид и др.). Ратицидами опыляют норы, ходы, объекты, часто посещаемые грызунами.

Своевременное удаление мусора и отбросов предупреждает появление и распространение возбудителей инфекционных заболеваний и их переносчиков.

Болезни животных

Особо опасные инфекционные болезни животных — заболевания, для которых свойственно наличие специфического возбудителя, цикличность развития, способность передаваться от зараженного животного к здоровому и принимать характер эпизоотии.

Поширотераспространения эпизоотический процесс встречается втрехформах: спорадическая заболеваемость, эпизоотия, панзоотия.

Спорадия— самаянизкаястепеньинтенсивностиэпизоотическогопроцесса — этоединичныеилинечастыеслучаипроявленияинфекционнойболезни, обычноне связанные между собой единым источником возбудителя инфекций.

Эпизоотия — это широкое распространение инфекционных болезней животных в хозяйстве, районе, области, стране, характеризующееся общностью источ-

55

ника возбудителя, одновременностью поражения, периодичностью и сезонностью. Эпизоотия представляет собой среднюю степень интенсивности (напряженности) эпизоотического процесса.

Панзоотия — высшая степень развития эпизоотии, характеризуется необычайно широким распространением инфекционной болезни, охватывающей одно государство, несколько стран, материк.

Примеромтакой панзоотииявляетсямассовоезаболеваниекрупногорогатого скота губчатым энцефалитом в Англии. Для того чтобы инфекция не перекинулась на европейский континент, были уничтожены сотни тысяч животных; стране был нанесен огромный материальный ущерб.

В зависимости от способа передачи инфекционные болезни животных подразделяют на пять групп:

1.Алиментарные — передаютсячерезпочву, корма, воду(ящур, сибирская язва, сап и бруцеллез).

2.Респираторные, или аэрогенные — передаются воздушно-капельным путем, (парагрипп, оспа овец и коз, чума плотоядных).

3.Трансмиссивные — передаются кровососущими насекомыми (туляремия, инфекционная анемия лошадей).

4.Инфекции, возбудители которых передаются через наружные покровы без участия переносчиков (столбняк, бешенство, оспа коров).

5.Инфекции с невыявленными путями заражения.

Ящур — высокозаразная остро протекающая вирусная болезнь парнокопытных домашних и диких животных. Симптомы: лихорадка и язвенные поражения слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей.

Наиболее восприимчивы к ящуру крупный рогатый скот и свиньи. Источник возбудителя — больные животные и вирусоносители. Они выделяют вирус со слюной, молоком, мочой и калом, в результате происходит инфицирование помещений, пастбищ, водоисточников, кормов, транспортных средств.

Большое значение в распространении вируса ящура имеет человек. После контактов с животными он может перемещаться на большие расстояния, разнося при этом вирус.

Классическая чума свиней — инфекционная высококонтагиозная (заразная) вирусная болезнь домашних и диких свиней всех возрастов и пород. Более восприимчивы к вирусу высокопородные животные.

Основной источник возбудителя инфекции — больные животные и вирусоносители. Заражение происходит при их совместном содержании со здоровыми животными, атакжеприскармливанииинфицированныхкормов. Чумаможетвозникнутьвлюбоевремягода, ночащеосенью, вовремямассовыхперемещений, продажи и убоя свиней. В новых очагах неиммунное поголовье заболевает на 95–100 %, смертность животных достигает 100 %. Специфического лечения нет, заболевших животных немедленно убивают, а трупы сжигают.

Псевдочума птиц — высококонтагиозная вирусная болезнь птиц отряда куриных, поражающая органы дыхания и пищеварения, центральной нервной системы.

56

Источник возбудителя инфекции — больные и переболевшие птицы, выделяющие вирус со всеми секретами, экскретами, яйцами и выдыхаемым воздухом. Заражение происходит через корм, воду, воздух при совместном содержании здоровых и больных птиц. Заболеваемость — до 100 %, летальность — 60–90 %.

Специфическоголеченияпоканеразработано. Заболевшихптицубиваюти сжигают, а на хозяйство накладывают карантин.

Болезни растений

Особо опасные болезни растений — это нарушение нормального обмена веществ растения под влиянием фитопатогена либо неблагоприятных условий среды, приводящеекснижениюпродуктивностирастенийиухудшениюкачествасемян(плодов) или к полной их гибели.

Эпифитотия — это распространение инфекционных болезней растений на значительные территории в течение определенного времени. Эпифитотии могут вызываться грибами, фитофторами, спорыньей и др.

Наиболее вредоносные эпифитотии отмечаются в годы с мягкой зимой, теплой весной и влажным прохладным летом. Урожай зерна часто снижается до 50 %, а в годы с благоприятными для гриба (фитофторы, спорыньи) условиями недобор урожая может достигать 90–100 %.

Фитофтороз картофеля — широко распространенное вредоносное заболевание, приводящее к недобору урожая из-за преждевременной гибели пораженной ботвы в период образования клубней и массового их гниения в земле.

Возбудительфитофтороза— гриб, которыйвтечениезимысохраняетсяв клубнях. Онпоражаетвсеназемныеорганырастений. Заболеваниевыявляется, какправило, во второй половине лета. Потери урожая достигают 15–20 % и более.

Желтая ржавчина пшеницы — вредоносное распространенное грибковое заболевание, кроме пшеницы поражающее ячмень, рожь и другие виды злаков.

Восновномзаражение происходитприналичиивлагиитемпературе+10…+20 °С.

Врайонах с сухим и жарким климатом это заболевание встречается очень редко.

Стеблевая ржавчина пшеницы и ржи — наиболее вредоносное и распро-

страненноезаболеваниехлебныхзлаков, чащевсегопоражающеепшеницуирожь. Возбудитель заболевания — гриб, уничтожающий стебли и листья растений, обладает высокой плодовитостью, поэтому заболевание распространяется очень быстро, за короткое время поражая большие площади посевов. Наиболее опасные очаги стеблевой ржавчины пшеницы и ржи находятся на Кубани и в Ставропольском крае.

57

Тестовые задания

На каждый вопрос выберите только один ответ, который Вы считаете наиболее полным и правильным, или несколько ответов, если вопрос помечен звездочкой (*).

1.Наиболее частый путь передачи особо опасных инфекций:

а) половой; б) гемотрансфузионный (при переливании крови);

в) воздушно-капельный; г) трансмиссивный (при укусах насекомых).

2.* Укажите среди приведенных ниже организмов те, которые используются в ка- честве бактериологического оружия:

а) возбудитель чумы; б) молочнокислые бактерии; в) холерный вибрион;

г) возбудитель сибирской язвы; д) возбудитель гриппа.

3.Инкубационный период — это время, прошедшее:

а) от начала заболевания до выздоровления; б) от внедрения инфекции до появления первых признаков болезни; в) от начала до разгара заболевания; г) от начала лечения до выздоровления.

4.Укажите инфекционное заболевание животных:

а) свинка; б) ящур; в) коклюш; г) гепатит.

5.* В зоне обсервации проводятся мероприятия:

а) санитарно-гигиенические; б) лечебно-профилактические; в) культурно-массовые;

г) административно-хозяйственные.

6.Водный путь передачи инфекции характерен для:

а) сыпного тифа; б) бруцеллеза;

в) клещевого энцефалита; г) холеры.

7.Заболевание, не являющееся массовым:

а) дизентерия; б) пневмония; в) грипп;

г) натуральная оспа.

8.Заболевание, встречающееся у людей:

а) желтая ржавчина; б) желтая лихорадка; в) фитофтороз; г) псевдочума.

58

9.Болезнь, оставляющая после себя рубцы на теле и лице:

а) ботулизм; б) холера;

в) натуральная оспа; г) чума.

10.Холера относится к инфекциям:

а) дыхательных путей; б) кожного покрова; в) крови; г) кишечным.

11. Эпизоотия — это:

а) массовое распространение инфекционных болезней сельскохозяйственных животных;

б) медленное распространение в пределах определенного региона инфекционных болезней среди животных;

в) массовое инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений; г) массовое инфекционное заболевание людей.

12. Дератизация — это:

а) процесс массового распространения инфекционных болезней человека; б) процесс уничтожения грызунов;

в) процесс уничтожения возбудителей инфекционных болезней человека и животных; г) процесс уничтожения насекомых — переносчиков болезней.

13. Мероприятие по предотвращению распространения и развития инфекционных болезней, которое бывает профилактическим, текущим и заключительным, называется:

а) дезинфекцией; б) дератизацией; в) карантином; г) дезинсекцией.

14.Биологические опасности — это опасности, происходящие от:

а) бактерий и вирусов; б) ядовитых растений; в) хищных животных;

г) любых живых объектов.

15.Эпифитотия — это:

а) массовое и быстрое распространение острозаразных болезней среди людей, зна- чительно превышающее обычный ежегодно регистрируемый уровень, характерный для данной территории;

б) резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением продуктивности;

в) массовый падеж скота вследствие распространения особо опасных болезней; г) массовое инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений.

16. Острой кишечной инфекцией является:

а) натуральная оспа; б) холера; в) пневмония; г) цирроз.

59

17.* В истории человечества известны пандемии:

а) энцефалита; б) чумы; в) сифилиса; г) СПИДа; д) гриппа.

18.Последним на Земле появился вирус:

а) бешенства; б) энцефалита; в) оспы; г) СПИДа.

19.Болезнь, которая вошла в историю под названием «черная смерть»:

а) холера; б) сибирская язва; в) чума;

г) туберкулез.

20.* Для предотвращения массовых инфекционных заболеваний населения проводят:

а) дезактивацию; б) дератизацию; в) дегазацию; г) дезинфекцию; д) дезинсекцию;

е) демеркуризацию.

21.Переносчиками чумы являются:

а) грызуны; б) мухи;

в) крупнорогатый скот; г) вши.

22.Дезинсекция — это:

а) усиленное медицинское наблюдение за населением в биологическом очаге заражения;

б) особый режим, который вводится на территории при возникновении особо опасных инфекционных болезней;

в) процессы уничтожения и удаления возбудителей инфекционных болезней человека и животных во внешней среде;

г) процесс уничтожения насекомых — переносчиков болезней и вредителей сельского хозяйства.

23.* Вирусными заболеваниями являются:

а) чума; б) холера; в) гепатит;

г) натуральная оспа.

24.* При ЧС биологического характера необходимо:

а) строго сохранять правила личной гигиены; б) при первых признаках болезни начать лечение в домашних условиях; в) постоянно проводить дезинфекцию;

60

г) в качестве средств профилактики ставить прививки и сыворотки; д) постоянно проводить дегазацию.

25.Широкое распространение инфекционной болезни среди людей — это:

а) эпизоотия; б) эпидемия; в) эпифитотия; г) панфитотия.

26.Необычно большое распространение заболеваемости животных, как по уровню, так и по масштабам распространения, с охватом ряда стран, целых континентов и даже всего земного шара:

а) пандемия; б) панфитотия; в) панзоотия; г) эпизоотия.

27.* С целью предупреждения распространения высокоопасных инфекционных заболеваний проводят:

а) обсервацию; б) дезинсекцию; в) дератизацию; г) карантин.

28. К категории особо опасных карантинных инфекционных заболеваний человека относится:

а) чума; б) чумка;

в) клещевой энцефалит; г) фитофтороз.

Источник