Коровья оспа у кошек

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà www.icatcare.org

Êîðîâüÿ îñïà (Ïîêñâèðóñ, Cowpox virus infection) — ðåäêîå èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå êîæè, îáû÷íî ïîðàæàþùåå êîøåê, êîòîðûå îõîòÿòñÿ íà ìåëêèõ ãðûçóíîâ.

Ïîâðåæäåíèÿ êîæè, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå èíôåêöèè, êàê ïðàâèëî, ñî âðåìåíåì èñ÷åçàþò ñàìè ïî ñåáå. Îäíàêî, åñëè êîøà÷üÿ èììóííàÿ ñèñòåìà ïîäàâëåíà (â ðåçóëüòàòå áîëåçíè èëè ëå÷åíèÿ), èíôåêöèÿ ìîæåò ïåðåéòè â òÿæåëóþ ãåíåðàëèçîâàííóþ ôîðìó.

Ñóùåñòâóþò øòàììû âèðóñà êîðîâüåé îñïû, êîòîðûå ñïîñîáíû çàðàæàòü ìíîãèå âèäû æèâîòíûõ. Õîòÿ ïîêñâèðóñ èíôèöèðóåò êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò, êîðîâû ðåäêî ñòàíîâÿòñÿ èñòî÷íèêîì èíôåêöèè äëÿ êîøåê, òàê êàê íå ÿâëÿþòñÿ åñòåñòâåííûì íîñèòåëåì âèðóñà. Íàñòîÿùèì õîçÿèíîì äëÿ âèðóñà ñ÷èòàþòñÿ äèêèå ãðûçóíû. Òåì íå ìåíåå, èçâåñòíû ñëó÷àè çàðàæåíèÿ êîðîâüåé îñïîé äîìàøíèõ êîøåê, ãåïàðäîâ, êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà, à èíîãäà è ëþäåé, ñîáàê, ëîøàäåé è ñëîíîâ.

Êîðîâüÿ îñïà âñòðå÷àåòñÿ ñðåäè êîøåê ìíîãèõ ñòðàí, âêëþ÷àÿ Àâñòðèþ, Áåëüãèþ, Ôðàíöèþ, Ãåðìàíèþ, Íèäåðëàíäû, Âåëèêîáðèòàíèþ, ÑØÀ, ñòðàíû Ñêàíäèíàâèè è áûâøåãî ÑÑÑÐ. Êîøêè, çàðàæåííûå êîðîâüèì âèðóñîì, îáû÷íî ÿâëÿþòñÿ ñòðàñòíûìè îõîòíèêàìè, æåðòâàìè êîòîðûõ, ñðåäè ïðî÷èõ, ñòàíîâÿòñÿ ðûæèå (Clethrionomys glareolus) è îáû÷íûå ïîëåâêè (Microtus agrestis), ëåñíûå ìûøè (Apodemus apodemussylvaticus), êîòîðûå, êàê èçâåñòíî, ÿâëÿþòñÿ íîñèòåëÿìè èíôåêöèè. Ó ýòèõ ãðûçóíîâ îáû÷íî îòñóòñòâóþò êàêèå-ëèáî âèäèìûå ïðèçíàêè çàðàæåíèÿ.

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü êîðîâüåé îñïû ñðåäè êîøåê ñ÷èòàåòñÿ îòíîñèòåëüíî íèçêîé, íî ðàçëè÷àåòñÿ ãåîãðàôè÷åñêè. Çàáîëåâàåìîñòü íå çàâèñèò íè îò âîçðàñòà, íè îò ïîëà, íè îò ïîðîäû. Âåðîÿòíîñòü çàðàæåíèÿ ïîâûøàåòñÿ â ñåçîí, êîãäà ãðûçóíîâ îñîáåííî ìíîãî (îáû÷íî îñåíüþ). Ðèñê çàðàæåíèÿ ó êîøåê, èìåþùèõ äîñòóï íà óëèöó, ïîâûøàåòñÿ.

Ðàñïðîñòðàíåíèå âèðóñà êîðîâüåé îñïû.

Ïåðåäà÷à âèðóñà ìåæäó êîøêàìè ïðîèñõîäèò ðåäêî, ïðè ýòîì, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, íå ñâÿçàíà ñ íàëè÷èåì ÿâíûõ êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ. Çàðàæåíèå ÷åëîâåêà îò êîøêè âîçìîæíî, íî ïðîèñõîäèò êðàéíå ðåäêî, ïîýòîìó âèðóñ ñ÷èòàåòñÿ íèçêîçàðàçíûì. Òåì íå ìåíåå, äî 50% ñëó÷àåâ êîðîâüåé îñïû ó ÷åëîâåêà ñâÿçàíî ñ êîøêàìè. Ïîýòîìó, õîòÿ ðèñê è íåáîëüøîé, êîøêè ñ ïîäîçðåíèåì íà êîðîâüþ îñïó äîëæíû áûòü ïî âîçìîæíîñòè èçîëèðîâàíû îò äðóãèõ êîøåê. Óõîä çà íèìè äîëæíû îñóùåñòâëÿòü ëþäè ñ íèçêèì ðèñêîì çàðàæåíèÿ (âçðîñëûå è çäîðîâûå, íî íå äåòè, ïîæèëûå èëè ïðîõîäÿùèå ëå÷åíèå èììóíîäåïðåññàíòàìè). Êðîìå òîãî, ïðè îáðàùåíèè ñ êîøêîé ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü îäíîðàçîâûå ïåð÷àòêè è ñîäåðæàòü å¸ â ìåñòå, êîòîðîå ëåãêî ïîääàåòñÿ óáîðêå, òàê êàê âèðóñ äîñòàòî÷íî õîðîøî âûæèâàåò ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Ïðîòèâ âèðóñà õîðîøî ïîìîãàþò äåçèíôèöèðóþùèå ñðåäñòâà íà îñíîâå ãèïîõëîðèòà.

Ñèìïòîìû êîðîâüåé îñïû ó êîøåê.

Ïîêñâèðóñ ïîïàäàåò â êîæó êîøêè ÷åðåç ðàíû îò óêóñîâ ãðûçóíîâ, îáû÷íî â ãîëîâó, øåþ èëè êîíå÷íîñòè. Âèðóñíàÿ èíôåêöèÿ ñòàíîâèòñÿ çàìåòíîé ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé, ïðîÿâëÿÿñü â âèäå ìàëåíüêèõ óçåëêîâ ñ ÿçâàìè íà êîæå. Áîëåçíü ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ âòîðè÷íîé áàêòåðèàëüíîé èíôåêöèåé, âûçûâàþùåé âîñïàëåíèÿ, ïîêðàñíåíèå è ðàçäðàæåíèå êîæè, êðîìå òîãî, âîçìîæíî îáðàçîâàíèå àáñöåññîâ.

Êîãäà â òåëå êîøêè íà÷èíàåòñÿ âèðåìèÿ (âèðóñ ïîïàäàåò â êðîâü), âèðóñ ìîæåò ïîïàñòü â ëåãêèå, äûõàòåëüíûå ïóòè, ðîò, ïèùåâàðèòåëüíûé òðàêò è ëèìôîèäíûå òêàíè. Âîçìîæíû âîçíèêíîâåíèå ÿçâ âî ðòó è æåëóäî÷íî-êèøå÷íîì òðàêòå, âûäåëåíèÿ èç íîñà, ïíåâìîíèÿ è äèàðåÿ. Îäíàêî, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðèçíàêè âèðåìèè çàìåòíû ñëàáî, ó êîøêè ìîæåò íàáëþäàòüñÿ òîëüêî ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû, âÿëîñòü è ïëîõîé àïïåòèò.

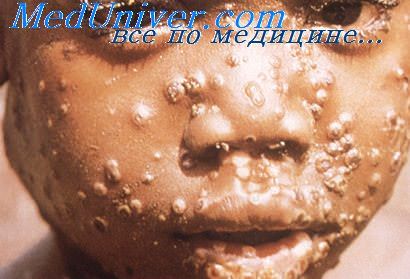

Îò 10 äíåé äî íåñêîëüêèõ íåäåëü ïîñëå çàðàæåíèÿ, ó êîøêè ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ïîâðåæäåíèÿ êîæè, êîòîðûå çà÷àñòóþ è ñòàíîâÿòñÿ íàèáîëåå ÿâíûì ïðèçíàêîì èíôåêöèè. Îíè ïðåäñòàâëÿþò èç ñåáÿ ìàëåíüêèå îâàëüíûå è êðóãëûå ÿçâåííûå ïàïóëû (ìàëåíüêèå øèøêè, âûïóêëîñòè) è áëÿøêè (ïëîñêèå îïóõøèå ó÷àñòêè) äî 1 ñì â äèàìåòðå. Òàê êàê çóä íå ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ êîðîâüåé îñïû ó êîøåê, ýòî ïîìîãàåò îòëè÷èòü çàáîëåâàíèå îò äðóãèõ. Ïîñòðàäàâøèå ó÷àñòêè ìîãóò ïîÿâëÿòüñÿ â ëþáîì ìåñòå òåëà, îíè îáû÷íî ïîêðûâàþòñÿ êîðîñòàìè, êîòîðûå îòïàäàþò ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ.

Îáû÷íî êîøêà âûçäîðàâëèâàåò â òå÷åíèå øåñòè-âîñüìè íåäåëü. Îäíàêî, åñëè âî âðåìÿ áîëåçíè ïðèìåíÿþòñÿ ãëþêîêîðòèêîèäû (ñòåðîèäû) èëè èììóíîäåïðåññàíòû, êîòîðûå ïîäàâëÿþò èììóííûé îòâåò îðãàíèçìà, ìîæåò ðàçâèòüñÿ òÿæåëàÿ ãåíåðàëèçîâàííàÿ ôîðìà èíôåêöèè, ÷àñòî ñ ôàòàëüíîé ïíåâìîíèåé.

Äèàãíîñòèêà êîðîâüåé îñïû ó êîøåê.

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ äèàãíîçà ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ àíàëèçû êðîâè èëè îáðàçöîâ êîæè êîøêè. Ïîäòâåðæäåíèå ïðîèñõîäèò ïðè îáíàðóæåíèè ñïåöèôè÷åñêèõ àíòèòåë èëè ñàìîãî âèðóñà êîðîâüåé îñïû. Êðîìå òîãî, èíôåêöèÿ ìîæåò áûòü ïîäòâåðæäåíà:

- Ïîëîæèòåëüíûé òèòð àíòèòåë (îáíàðóæåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà àíòèòåë ê âèðóñó â êðîâè) ïîääåðæèâàåò âîçìîæíîñòü íåäàâíåãî çàðàæåíèÿ (îáû÷íî â òå÷åíèå ïðåäûäóùèõ øåñòè ìåñÿöåâ). Ó êîøêè áóäóò àíòèòåëî-ïîëîæèòåëüíûå àíàëèçû â òå÷åíèå 7-14 äíåé ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî èíôèöèðîâàíèÿ;

- Âûÿâëåíèå ìîëåêóëÿðíîãî ìàòåðèàëà âèðóñà ñ ïîìîùüþ ìåòîäà ïîëèìåðàçíîé öåïíîé ðåàêöèè (ÏÖÐ) èç îáðàçöîâ êîðêè, âçÿòîé ñ ïîðàæåííûõ ó÷àñòêîâ êîæè. Ýòîò ìåòîä ñ÷èòàåòñÿ èäåàëüíûì, íî åãî ïðîâåäåíèå âîçìîæíî òîëüêî â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ëàáîðàòîðèÿõ;

- Áèîïñèÿ ïîðàæåííûõ ó÷àñòêîâ êîæè òàêæå âûÿâëÿåò õàðàêòåðíûå èçìåíåíèÿ â èíôèöèðîâàííûõ êëåòêàõ, ïîýòîìó å¸ ïðîâåäåíèå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ âåòåðèíàðàìè;

Ëå÷åíèå êîðîâüåé îñïû ó êîøåê.

áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðèçíàêè êîðîâüåé îñïû ïðîõîäÿò áåç âðà÷åáíîãî âìåøàòåëüñòâà ÷åðåç íåñêîëüêî íåäåëü, ïîýòîìó êàêèõ-òî îñîáûõ ìåð ëå÷åíèÿ íå òðåáóåòñÿ.  òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ, îñîáåííî, åñëè çàáîëåâàíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ âòîðè÷íîé áàêòåðèàëüíîé èíôåêöèåé, ìîãóò íàçíà÷àòüñÿ àíòèáèîòèêè è ïîðàæåííûå ó÷àñòêè, âîçìîæíî, áóäåò íåîáõîäèìî îáðàáàòûâàòü.

Êîøêè, êîòîðûå îòêàçûâàþòñÿ îò åäû, ìîãóò áûòü ãîñïèòàëèçèðîâàíû äëÿ âíóòðèâåííîé æèäêîñòíîé òåðàïèè è ïîääåðæèâàþùåãî ïèòàíèÿ. Æèçíåííî âàæíî ïðè ëå÷åíèè èñêëþ÷èòü ïðèåì ãëþêîêîðòèêîèäîâ, ïîñêîëüêó îíè ìîãóò çíà÷èòåëüíî óõóäøèòü êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè.  ñëó÷àå ðàçâèòèÿ ðåñïèðàòîðíûõ çàáîëåâàíèé è âèðóñíîé ïíåâìîíèè, ïðîãíîç âûçäîðîâëåíèÿ ñòàíîâèòñÿ íåáëàãîïðèÿòíûì.

Источник

Поксвирус кошек (Feline Poxviridae). Хронически протекающее заболевание кошек характеризующееся вначале единичными поражениями на голове, шее и передних конечностей, в виде покусов грызунами, а в дальнейшем развитием язвенных папул и лихорадкой.

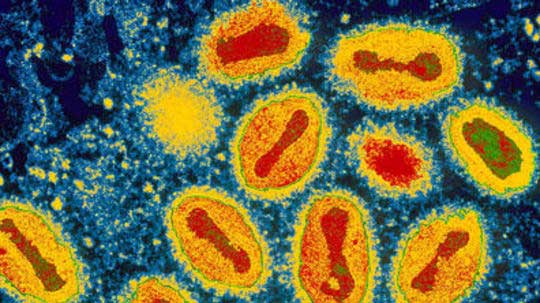

Этиология. Возбудитель болезни ДНК – содержащий, сложноорганизованный вирус семейства Poxviridae, рода Ortopoxvirus. Вирионы вируса имеют форму куба и являются одними из крупных — до 260-390 нм. Они являются эпителио- и дерматотропными, в организме способны вызывать синтез вируснейтрализующих, комплементсвязывающих, преципитирующих и антигемагглютинирующих антител. Вирус агглютинирует эритроциты кур. В лабораторных условиях его выделяют путем культивирования на РЭК. Поксвирус сравнительно устойчив в окружающей среде, особенно если он находятся не в гниющих тканях при минусовой температуре или высушенном (анабиотическом) состоянии. При 40С вирус сохраняет жизнеспособность 18 месяцев, при 200С до 6 месяцев, а при 340 С до 2 месяцев. Кипячение вируссодержащего материала за 2-3 минуты инактивирует вирус. В течение часа инактивирует вирус, находящийся в корках 3%-ный раствором хлорамина и за 2 часа – 5%-ный раствором карболовой кислоты.

Этиология. Возбудитель болезни ДНК – содержащий, сложноорганизованный вирус семейства Poxviridae, рода Ortopoxvirus. Вирионы вируса имеют форму куба и являются одними из крупных — до 260-390 нм. Они являются эпителио- и дерматотропными, в организме способны вызывать синтез вируснейтрализующих, комплементсвязывающих, преципитирующих и антигемагглютинирующих антител. Вирус агглютинирует эритроциты кур. В лабораторных условиях его выделяют путем культивирования на РЭК. Поксвирус сравнительно устойчив в окружающей среде, особенно если он находятся не в гниющих тканях при минусовой температуре или высушенном (анабиотическом) состоянии. При 40С вирус сохраняет жизнеспособность 18 месяцев, при 200С до 6 месяцев, а при 340 С до 2 месяцев. Кипячение вируссодержащего материала за 2-3 минуты инактивирует вирус. В течение часа инактивирует вирус, находящийся в корках 3%-ный раствором хлорамина и за 2 часа – 5%-ный раствором карболовой кислоты.

Эпизоотологические данные. Поксвирус выявлен только в Евразии. Большинство сообщений о нахождении поксвируса, где-либо еще в мире относится к индикации вируса вакцины, который распространился после вакцинации людей и иногда выделяется в отдельный вид. Поксвирус имеет очень широкий спектр хозяев, включая крупный рогатый скот, людей, домашних кошек и различных животных в зоопарках. Однако основным резервуаром инфекции являются дикие грызуны. Антитела к поксвирусу были найдены у полевок и лесных мышей в Западной Европе. Также вирус был выделен у грызунов в Восточной Европе и Евразии.

Наиболее широко распространенным хозяином поксвируса являются домашние кошки. В Англии причиной примерной половины заболеваний, обусловленных поксвирусом, являются контакты человека с инфицированными кошками. Возможно, что кошки заражаются во время охоты на грызунов, так как большинство пораженных кошек — взрослые животные из сельской местности. Наблюдается сезонность, когда большинство случаев заболевания кошек оспой наблюдается осенью. Возможно потому, что популяции мелких млекопитающих достигает в этот период своей максимальной численности. Возможна передача возбудителя от кошки к кошке, но этот вид контакта вызывает асимпотическую инфекцию у заразившейся кошки. Данных о заболевании оспой кошек на территории Белоруссии нет.

Клинические признаки и течение. Чаще всего внимание ветеринарного работника сначала привлекают обширные поражения кожи. При дальнейшем осмотре выясняется, что изначально кошка имела, только один очаг поражения на голове, шее или передних конечностях. Эти первичные нарушения варьируют по размеру: от массивных абсцессов или участков целлюлита до маленьких струпных папул и язвочек, похожих на укусы грызунов. Однако многие владельцы описывают первичное поражение кожи, как маленькие кусаные раны. Вторичные, обширные кожные поражения развиваются в период от нескольких дней до нескольких недель (в среднем 10 дней) после появления первого заметного поражения. В начале они появляются в виде маленьких хаотически расположенных, эритематозных узелков, которые через 3-5 дней развиваются в язвенные папулы диаметром более 1 см. Затем они быстро покрываются струпьями. Эти папулы часто не вызывают зуда, но зуд может возникнуть при вторичной инфекции или после заживления. Струпья высыхают и отделяются через 2-3 недели. Затем на месте ран вырастают новые волосы и кошка полностью выздоравливает через 6-8 недель. Примерно у одной из пяти кошек отмечают легкие серозно-катаральные выделения из носа, конъюнктивиты или кратковременный понос. У некоторых кошек, может наблюдаться депрессия или анорексия.

Патологоанатомические изменения. При вскрытии больных кошек отмечают следующие изменения:

— папулы, везикулы и пустулы, покрытые коричневыми корками в области головы, шеи и передней части туловища

— иногда фурункулы, абсцессы разных размеров до 1 см

— региональный лимфоденит.

Диагностика. Основана на анализе эпизоотических, клинических и эпидемиологических данных, патологоанатомических изменений и результатов лабораторных исследований (вирусологических, гистологических и биопробы).

Дифференциальная диагностика. При этом следует исключить наличие абсцессов после укусов, неоплазии, эозинофильную гранулему и милиарную экзему, где обширные кожные поражения при оспе очень характерны.

Лечение. Для оспы не существует специального лечения, поэтому применяют антибиотики широкого спектра для предотвращения вторичных и сопутствующих бактериальных инфекций. Обширные поражения кожи необходимо обрабатывать антисептиком. На животное нужно надеть защитный (елизаветинский) воротник во избежания расчесов. Кортикостероиды, как правило, не назначают, потому что они, могут только ухудшить состояния.

Иммунитет и специфическая профилактика. Переболевшие кошки приобретают иммунитет на 2-3 года. Против оспы кошек вакцины нет, потому что это заболевание не считается настолько распространенным и тяжелым, чтобы ее разрабатывать.

Профилактика. Профилактика основана на недопущении заражения кошек данной инфекцией. Для этого необходимо не допускать контакта кошек с больными животными. Выгуливать кошек только в местах благополучных по данному заболеванию. При возникновении заболевания больное животное изолируют. Ветврачи и люди, связанные с инфицированной кошкой должны носить резиновые перчатки и следить, чтобы инфицированный материал не попал в окружающую среду, в открытые раны или глаза. Маленькие дети и люди старшего возраста, перенесшие кожные заболевания, иммуносупрессивные и ослабленные должны избегать контактов с кошками, пока у них остаются струпья.

Источник

Оспенная инфекция у кошек установлена недавно (1978— 1982 гг). Так, в Московском зоопарке выявлена оспенная инфекция диких кошек.

Свойства вируса.

Вирус оспы обнаруживается у многих видов животных. Вирус кошачьей оспы, по-видимому, является адаптированным вирусом оспы мелких грызунов.

Патогенез.

Входные ворота инфекции не известны. Предполагается, что заражение кошек происходит вследствие поедания инфицированных крыс и мышей. После циркуляции в организме, вирус поражает кожу.

В эксперименте при инфицировании кожи происходит местная репликация вируса, без охвата всего организма.

Симптомы.

При естественной инфекции выявляются расчесы в области головы и конечностей, круглые папулы, диаметром в несколько миллиметров.

В тяжелых случаях происходит генерализация процесса.

С течением времени в центре папул образуются пузырьки, которые затем лопаются, а на их месте формируются язвочки. Последние постепенно заживают.

Кроме поражения кожи, возможно возникновение пневмонии.

Как правило, спонтанно инфицированные кошки выздоравливают через несколько недель.

В тяжелых случаях при генерализации кожного поражения или при заболевании котят инфекция заканчивается смертью.

Иммунитет.

Иммунитет при оспенной инфекции кошек не изучен.

Клинические наблюдения показывают, что у котят и кошек с ослабленным иммунитетом (например, на фоне инфицирования FIV) оспенное поражение протекает тяжело и часто заканчивается гибелью животных.

Диагноз.

Диагноз ставится на основании симптомов и эпизоотических данных.

В лабораторных условиях вирус обнаруживают в тонких срезах из биопсированных тканей при помощи иммунофлуоресцентного метода.

Эпизоотология.

Вирус оспы коров обнаруживается во многих странах, однако считают, что кошачья оспа с ним не связана; она является родственной оспе мелких грызунов.

В то же время некоторые авторы указывают, что кошки могут передавать вирус коровьей оспы человеку!

Болезнь чаще проявляется осенью.

Патологическая анатомия.

Обнаруживают характерные поражения кожи, описанные выше. В легких выявляют очаги ателектаза; в тяжелых случаях отмечается наличие фибринозного воспаления.

Гистологически в кожных узелках обнаруживают скопления эозинофилов и цитоплазматические включения (тельца Гварньери).

В случае поражения легких отмечают множественные очаги воспаления, которые охватывают бронхиолы и альвеолы.

Вакцина против оспы кошек не разработана. Поскольку оспа кошек возникает спорадически, то профилактические мероприятия

не проводятся.

В случае появления кошачьей оспы рекомендуются общие ограничительные мероприятия.

Лечение.

Особого лечения не требуется.

Пораженные участки кожи смазывают мазью антибиотиков.

Будьте внимательны к своим кошкам. При первых симптомах болезни обращайтесь к ветеринарным врачам. Знайте, до 50% случаев заражения человека оспенной инфекцией связанно с кошками!

перейти к списку>>

- Микоплазмоз кошек

- Панлейкопения кошек (парвовирусная инфекция)

- Патологическая анатомия при лейкемии кошек

- Острое малокровие у животных

Источник

Коровья оспа. Диагностика и лечение коровьей оспы

Коровья оспа — зоонозное вирусное заболевание, протекающее с развитием общетоксического синдрома и единичных осповидных поражений кожи.

Заболевание известно в течение веков среди людей, занимающихся уходом за рогатым скотом, однако в последние годы вопросы этиологии и эпидемиологической значимости болезни подверглись пересмотру

Возбудитель — Cowpox virus (lacania virus), относится к роду Othopoxvirus семейства Poxviridae. Геном вируса представлен односпиральной ДНК, известны генетические варианты вируса. Вирус хорошо культивируется на хорион-аллантоисной оболочке куриных эмбрионов и ряде клеточных культур (Vero, MRC-5, RK 13) с развитием в них цитопатического эффекта

Коровья оспа — природно-очаговая вирусная инфекция Несмотря на название основным резервуаром возбудителей являются лесные мыши и мыши-полевки В естественных услових инфекция развивается у крупного рогатого скота, но из домашних животных наиболее часто поражаются домашние кошки, которые и служат основным источником возбудителей для человека Человек является случайным и конечным хозяином вируса, передача возбудителя от человека не установлена

Заражение людей от инфицированных кошек и других животных происходит с помощью контактного механизма в результате инокуляции возбудителя в поврежденную при царапинах, укусах или ссадинах кожу

Наиболее часто болезнь выявляется у детей и подростков, имевших контакт с зараженными кошками Известны случаи болезни среди взрослых, ухаживающих за экзотическими животными (гепардами, львами, муравьедами, носорогами, слонами, окапи и др )

Заболевание регистрируется в Европе в виде спорадических случаев, преимущественно летом и осенью (июль-октябрь)

Механизмы развития болезни изучены недостаточно полно. В месте инокуляции вируса возникает очаговая воспалительная реакция с пролиферацией клеток базального слоя эпидермиса и массивной лейкоцитарной инфильтрацией, формируется крупная везикула. В пораженных клетках при световой микроскопии обнаруживают характерные внутриклеточные включения типа А, представленные скоплением зрелых вирионов. Патологический процесс в коже заканчивается рубцеванием. Возможно развитие транзиторной вирусемии

Продолжительность инкубационного периода не установлена.

В начале болезни у детей выявляются гриппоподобные симптомы: повышение температуры, чувство общей разбитости, у взрослых эти симптомы выражены слабо или отсутствуют.

В месте внедрения вируса, обычно на коже рук или лица, возникают, как правило, одиночные крупные очаги поражения, которые проходят последовательные стадии развития в виде макулы, папулы, везикулы, пустулы, темного струпа и пигментированного рубца (почти черного цвета). В участках поражения отмечается сильная болезненность, интенсивная гиперемия и отечность, которые сохраняются вплоть до стадии рубцевания. Характерно заметное увеличение регионарных лимфатических узлов

В случае нескольких инокуляций или аутоинокуляции при расчесывании места поражения кожи могут формироваться множественные высыпания с различной локализацией.

Продолжительность клинических проявлений составляет 6-8 нед, но может достигать 12 нед и более.

Прогноз. Болезнь обычно протекает доброкачественно, но у иммунокомпрометированных пациентов описаны генерализованные заболевания с летальным исходом

Диагностика. Коровью оспу следует предполагать в случаях возникновения, как правило, в летне-осенний период у детей, контактирующих с кошками, или у взрослых профессиональных групп высокого риска заражения (например, служители зоопарков или цирков) одиночных болезненных везикуло-пустулезных элементов поражения кожи с образованием струпа и темного рубца на открытых участках тела и развитием регионарного лимфаденита. Дифференциальный диагноз проводят с сибирской язвой, паравакциной, герпетическими высыпаниями.

Верификация диагноза обычно достигается путем обнаружения Cowpox virus при электронной микроскопии содержимого везикул или изоляцией вируса при заражении патологическим материалом хорион-аллантоисной оболочки куриного эмбриона, на которой образуются геморрагические оспины, или клеточной культуры (Vero, MCR-5, RK 13), в которой возникает цитопатический эффект. Вирус может быть обнаружен в виде внутриклеточных включений типа А при гистологичесюм исследовании материала из очага поражения.

Лечение. Противовирусная терапия не разработана, применение ацикловира не эффективно. Больным проводят патогенетическое лечение, местно применяют антисептики, для профилактики вторичной инфекции назначают антибиотики. Противопоказано использование глюкокортикоидов. Тяжелобольным может вводиться иммуноглобулин против Vaccinia virus (вируса вакцинии).

— Также рекомендуем «Оспа буйволов. Оспа Таны»

Оглавление темы «Вирусные лихорадки и оспа»:

1. Эпидемиология лихорадки Ласса. Патогенез лихорадки Ласса

2. Клиника лихорадки Ласса. Признаки лихорадки Ласса

3. Диагностика лихорадки Ласса. Лечение и профилактика лихорадки Ласса

4. Аргентинская геморрагическая лихорадка. Диагностика и лечение аргентинской лихорадки

5. Боливийская геморрагическая лихорадка. Диагностика и лечение боливийской лихорадки

6. Бразильская и венесуэльская геморрагическая лихорадка. Натуральная оспа

7. Зоонозная оспа. Оспа обезьян

8. Клиника оспы обезьян. Диагностика и лечение оспы обезьян

9. Коровья оспа. Диагностика и лечение коровьей оспы

10. Оспа буйволов. Оспа Таны

Источник