Какие организмы вызывает у людей оспу

Черная (натуральная) оспа, пожалуй, самая масштабная болезнь в мировой истории. Да, была еще чума, уносившая разом тысячи жизней. Но чума приходила и уходила, а оспа была всегда и она регулярно прорежала население планеты.

Определить точный период появления оспы невозможно. Некоторые исследователи полагают, что она уже была в Египте в 3720-3710 гг. до н. э., другие оспаривают этот момент и считают, что в то время имела место другая эпидемия. Однако, совершенно точно известно что в 4 веке Китай уже порядком лихорадило от Черной оспы.

Из Китая она двинулась в Корею, далее — в Японию, Африку, а в 6 веке уже во всю хозяйничала в Византии. Так, за короткий срок опасная болезнь захватила весь мир. В 15 веке оспа завладела последними континентами — Южной и Северной Америкой, переправившись туда вместе с испанскими конкистадорами.

Статистические данные таковы, что на тысячу человек разве что одному удавалось избежать болезни. 300-400 на тысячу умирали. В средине века в ходу была грустная поговорка:

Мало кому удается избежать оспы и любви

Болезнь начиналась как лихорадка. Повышалась температура, появлялась слабость и боли в спине. Позже присоединялась сыпь, перераставшая в гнойные пузырьки (папулы).

На 8—9-й дни болезни в стадии нагноения пузырьков вновь ухудшается самочувствие больных, возникают признаки токсической энцефалопатии. Период подсыхания и отпадения корок занимает около 1—2 недель. На лице и волосистой части головы образуются многочисленные рубцы.

Оспенные рубцы сохранялись на всю жизнь и были зловещим напоминанием о перенесенной болезни. Именно из-за уродливых «оспин» средневековые дамы так тяготели к свинцовой пудре, маскирующей недостатки кожи.

Бороться с болезнью, конечно, пытались. Ну как — пытались? Древние люди мало что понимали в медицине и действовали проверенными методами. Пускали кровь, тыкали в больных раскаленным железом, а то и вовсе одевали в красные одежды, полагая, что болезнь испугается красного цвета и сбежит.

Однако в 8-10 веках в Китае и Индии медики додумались до вариоляции — введение гноя из папулы больного здоровому человеку.

Метод был не совершенным и так же приводил к смерти здорового человека, но многим удавалось переболеть оспой в легкой форме.

Именно к этому способу прибегла отважная Екатерина II, порядком напугав царский двор. Позже ее примеру последовали многие аристократы.

В конце 18 века ученые умы установили, что коровья оспа, привитая человеку, помогает избежать болезнь и легко переносится. Можно считать, что именно с этого момента человечество дало отпор страшной болезни. Вакцинация от оспы приняла массовый характер. Последний случай заражения оспой был зафиксирован в Сомали в 1977 году.

Однако, сильно радоваться не стоит. В американской и российской лабораториях до сих пор обитает вирус черной оспы.

В июле 2014 года шесть пробирок с вирусом были обнаружены в забытой картонной коробке на складе в кампусе института здравоохранения в Мэрилэнде. Было установлено, что вирус сохранял жизнеспособность. 24 февраля 2015 года пробирки были уничтожены под надзором представителя ВОЗ.

И хоть многие выступают за его уничтожение, этого пока не произошло…

Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного 🙂

ЧИТАЙТЕ так же:

Винсент Ван Гог, Маяковский, Иуда — великие самоубийцы

Источник

Оспа – болезнь, которая является весьма заразной инфекцией, вызванной вирусом герпеса. Чаще всего наблюдается неестественная сыпь, красные пятна и нестерпимый зуд по всему телу.

Главным образом болезнь касается детей в возрасте от 1 до 15 лет. 90% населения страны зрелого возраста переболели ветрянкой в детстве или подростковом возрасте. Во всем мире доминирует мягкая (классическая) форма ветрянки. Сложная форма наблюдается в 2–5% случаев. Болезнь может быть опасной для беременных, детей и подростков, и людей с ослабленным иммунитетом, когда организм испытывает трудности в борьбе с инфекцией.

Признаки оспы

Пациент заражен с момента появления первых волдырей на коже. Этот период обычно длится три недели. В начальной стадии вирус ветряной оспы распространяется на лимфатические узлы, костный мозг и селезенку.

Пациент заражен с момента появления первых волдырей на коже. Этот период обычно длится три недели. В начальной стадии вирус ветряной оспы распространяется на лимфатические узлы, костный мозг и селезенку.

По истечении этого срока (8–16 дней) у пациента появляется высокая температура, иногда с нарушением сознания, небольшим недомоганием, мигренью и болями в спине. Начинается период высыпания. На слизистой оболочке полости рта, горла и лица, предплечья и наконец, на руках и ногах появляется макулопапулезная сыпь. После 10-ти дней пузырьки превращаются в струпья, которые могут оставлять уродливые шрамы после их сдирания, особенно у детей, которым трудно справится с зудом.

- Период «предупреждающих знаков».

Первые признаки появляются за 1-2 дня до появления сыпи – это гриппоподобные симптомы – лихорадка или озноб, недомогание, ринит, ухудшение аппетита.

- Период сыпи:

- Зудящая сыпь на теле – эритематозные пятна размером 5–10 мм, которые представляют собой небольшие пузырьки, наполненные мутной жидкостью. Через 2-3 дня они формируются в струпья, которые после созревания бесследно исчезают. Сыпь наблюдается на коже головы под волосами, туловище, плечах, нижних конечностях, реже на руках и ногах. Количество высыпаний различное – от нескольких пятен до сотен. В 10–20% случаев они появляются на слизистой полости рта и горла, половых органах, конъюнктивах и роговицах.

- Лихорадка (в первые дни), увеличение лимфатических узлов, фарингит.

Врожденная ветряная оспа

Клиническая картина зависит от срока беременности, на котором женщина была инфицирована. Болезнь в первом и втором триместре может привести к гибели плода или синдрому врожденной ветряной оспы у детей, с различными осложнениями. Заражение после 20-й недели беременности не приводит к появлению симптомов у ребенка, но в раннем возрасте может привести к заболеванию опоясывающим лишаем.

Клиническая картина зависит от срока беременности, на котором женщина была инфицирована. Болезнь в первом и втором триместре может привести к гибели плода или синдрому врожденной ветряной оспы у детей, с различными осложнениями. Заражение после 20-й недели беременности не приводит к появлению симптомов у ребенка, но в раннем возрасте может привести к заболеванию опоясывающим лишаем.

Ветряная оспа у вакцинированных

Часто протекает в более мягкой форме с малым количеством макулофолликулярных прыщей, похожих на укусы насекомых.

Причины оспы

Единственной причиной ветряной оспы выступает вирус, который проходит через прямой контакт воздушно-капельным путем или посредственным контактом с одеждой, игрушками, постельными принадлежностями и т. д. Пациент, больной оспой, заражает других еще за 2-3 дня до появления сыпи.

Соприкосновение с вирусом до возникновения первых симптомов может происходить с 10-го до 21-го дня (инкубационный период, в среднем составляет 14 дней). Ветрянкой можно заразиться от пациентов с опоясывающим герпесом, потому что возбудителем обоих этих заболеваний является один и тот же вирус.

Атипичная ветрянка:

Атипичная ветрянка:

- Врожденная ветрянка – наблюдается при различных периодах беременности.

- Оспа в период до 20-й недели беременности, как правило, вызывает смерть плода или повреждения в виде катаракты, микроцефалии или гидроцефалии, рубцов на коже.

- Ветрянка после 20-й недели беременности не вызывает симптомов врожденной оспы у ребенка, но существует риск развития опоясывающего лишая сразу после рождения.

- Оспа у матери в течение 5-ти дней до родов и 48-ми часов после них обычно проявляется тяжелой ветрянкой у новорожденного, часто осложняется воспалением легких и болезнями печени, существует высокая смертность при отсутствии лечения противовирусными препаратами.

- Ветряная оспа у привитых людей проходит довольно мягко, с небольшим количеством поражений на коже.

Факторы риска

Многие окружающие нас факторы увеличивают риски развития недуга, например:

-

работа с детьми (дошкольное или школьное учереждения);

работа с детьми (дошкольное или школьное учереждения); - тесный контакт с инфицированным человеком;

- отсутствие вакцинации против болезни;

- детский возраст.

Снизить риск заболевания можно путем избегания контакта с инфицированными пациентами путем вакцинирования и мытья рук с мылом после контакта с больным.

Симптомы ветрянки

Первые симптомы оспы появляются в среднем через 14 дней после контакта с заболевшим и напоминают симптомы, связанные с простудой, со временем появляется лихорадка (37 °С–40 °С).

Ветряная сыпь характеризуется зудом, который впервые появляется обычно на туловище и в конечном итоге распространяется по всему телу. Пустулы также возникают в носу или во рту, реже – на нижней части ног и ладонях. Первоначально сыпь принимает форму красных пятен, которые довольно быстро превращаются в заполненные жидкостью прыщи. Последние через несколько дней подсыхают. Такой цикл длится около 6-ти дней.

Типичные симптомы

В дополнение к волдырям, многие симптомы ветряной оспы напоминают простуду или грипп. Другие типичные признаки:

- диарея;

- быстрая утомляемость, лихорадка, боль в горле, головная боль, кашель;

- общее недомогание;

- зуд кожи;

- сыпь из наполненных жидкостью волдырей на лице и туловище;

- насморк и чихание;

- струпья на образованных волдырях.

Серьезные симптомы, которые могут указывать на опасные для жизни болезни

Иногда вирус ветряной оспы может распространиться на другие участки тела, такие как мозг и легкие, особенно у взрослых, которые более подвержены развитию различных осложнений.

У детей есть большая вероятность развития вторичной инфекции, которая влияет на кожу, легкие, кровеносную систему, суставы и другие части тела. Редко оспа может привести к сильному обезвоживанию, особенно, когда она сопровождается диареей.

Следует немедленно обратиться к врачу, если есть следующие угрожающие жизни симптомы:

Следует немедленно обратиться к врачу, если есть следующие угрожающие жизни симптомы:

- обморок;

- высокая температура тела (свыше 40 °С);

- спутанность сознания, бред, сонливость, галлюцинации;

- сильная головная боль;

- отсутствие мочеиспускания;

- искаженная или невнятная речь, неспособность говорить;

- респираторные проблемы, такие как одышка, затрудненное дыхание, удушье;

- тяжелое головокружение или внезапная потеря равновесия.

Осложнения

Факторы, которые повышают риск возникновения осложнений: беременность, возраст старше 20 лет, лечение иммуносупрессивных заболеваний, вызванных ослабленным иммунитетом, дети, рожденные от инфицированных матерей в перинатальном периоде.

Более частые осложнения включают:

- Вторичную инфекцию ран кожи, что может оставить шрамы. Наиболее частые осложнения:

- местные – абсцесс, флегмона, роза, скарлатина;

- иназивные стрептококковые инфекции – некротический фасциит, сепсис, карбункул.

- Пневмонию:

- интерстициальную (в основном у взрослых);

- вторичную бактериальную.

- Неврологические осложнения:

- воспаление мозжечка (мозжечковая атаксия) – происходит в основном у детей до 15 лет;

- воспаление головного мозга – у взрослых, проходит тяжело, курс лечения занимает до двух недель;

- менингит, поперечный миелит, синдром Гийена-Барре, паралич черепных нервов, ретинит (может произойти через несколько недель после инфицирования).

- Отит среднего уха.

- Смерть (в крайних случаях, у людей с ослабленным иммунитетом, особенно у детей).

Редкие осложнения включают:

- артрит;

- гломерулонефрит;

- гепатит;

- синдром Рейе;

- миокардит;

- симптоматический гепатит;

- тромбоцитопению;

- дизурию.

Возможные осложнения у ребенка, если вирус эволюционировал во время беременности:

- глазные дефекты;

- повреждения головного мозга;

- неврологические изменения;

- рубцы, гипопигментация;

- дефекты в других частях тела, дисфункция анального сфинктера и мочевого пузыря, недоразвитие верхних и нижних конечностей.

Чем опасна ветряная оспа можно узнать здесь:

Лечение

Лучшее лечение ветряной оспы – это избежать ее. Сегодня доступна безопасная и эффективная вакцина против болезни. Ее можно вводить отдельно или в комбинации с вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи.

В случае заражения врачи назначают в основном симптоматическое лечение. В отдельных случаях необходимо применение противовирусных препаратов.

Симптоматическое лечение

- Жаропонижающие средства (исключение составляют салицилаты, например, аспирин, поскольку есть риск развития синдрома Рейе) – парацетамол;

- Чтобы уменьшить зуд, используются антигистаминные препараты (например, фенистил, диметиден) – нельзя использовать лекарства в виде порошков и растворов, что может увеличить риск вторичных бактериальных инфекций.

- Анальгетики – при необходимости можно применять ацетаминофен, ибупрофен, парацетамол.

Появившиеся на теле прыщи нельзя трогать, иначе это может привести к образованию уродливых шрамов на их месте после заживления.

Этиотропная терапия

Назначается в случае осложнений, вызванных инфекцией ветряной оспы, тяжелым течением заболевания или у взрослых, которые находятся в группе риска осложнений. В основном применяется для людей с ослабленным иммунитетом, наиболее эффективна противовирусная терапия в начале инфекции.

Противовирусные препараты против ветряной оспы:

- «Ацикловир» («Зовиракс»);

- «Валацикловир» («Валтрекс»).

Они помогают не только сократить продолжительность заболевания, но и выступают в качестве профилактики осложнений.

Они помогают не только сократить продолжительность заболевания, но и выступают в качестве профилактики осложнений.

Иногда бывает, что в раны от оспы могут попасть бактерии. Такое состояние называется вторичной инфекцией. Она может распространиться на легкие, кровеносную систему, суставы. Для лечения вторичной инфекции назначают курс антибиотиков.

- Молодым людям, в том числе женщинам во втором и третьем триместре – на протяжении 5-7 дней. Лечение должно быть начато в течение 24 часов с первого проявления волдырей.

- При осложнениях или для пациентов с нарушенным клеточным иммунитетом – каждые 8 часов в течение 7-10 дней.

Хотя у детей ветряная оспа протекает зачастую в легкой форме, лечение необходимо проводить под наблюдением педиатра. Если болезнь протекает в острой форме, врач может также назначить лекарства, подавляющие размножение вирусов. В большинстве случаев пациентам младше 12 лет назначают только симптоматическое лечение.

Как облегчить зуд

Чтобы уменьшить зуд образовавшихся пустул, кроме антигистаминных препаратов, врачи рекомендуют следующих процедуры:

-

короткие по продолжительности ванны в теплой воде, можно с добавлением слабого раствора марганцовки (вода должна быть слабо-розового цвета);

короткие по продолжительности ванны в теплой воде, можно с добавлением слабого раствора марганцовки (вода должна быть слабо-розового цвета); - обтирать тело настоем травы зверобой;

- не использовать противогистаминные кремы – хотя они изначально успокаивают зуд, но со временем высушивают кожу и вызывают боль; кроме этого, они могут способствовать развитию вторичной инфекции, которая является самым распространенным видом осложнений;

- смазывать сыпь горечавкой;

- детям использовать хлопчатобумажные перчатки, особенно на ночь;

- купаться каждый день и осторожно вытирать тело полотенцем;

- если есть прыщи в интимных местах, подмываться теплой водой с добавлением экстракта ромашки;

- если образования есть в ротовой полости, избегать кислых напитков и чаев.

Профилактические методы

Специфические методы:

- Защита вакциной.

- Иммунопрофилактика пассивная. Проводится для:

- новорожденных, матери которых заболели ветрянкой за 5 дней до родов или на второй день после родов;

- пациентов со значительным иммунодефицитом после контакта с больным.

- Химиопрофилактика с использованием ацикловира.

Неспецифические методы:

Неспецифические методы:

- Изоляция (особенно людей, которые подвержены риску):

- людей с сыпью на 5 и больше дней;

- восприимчивых лиц после контакта с больным – период от 10 дней до 3-х недель.

- Серологический скрининг – часто применяется для медицинского персонала или людей, подверженных риску, которые не были привиты и не имеют историю заболевания ветряной оспы (или при отсутствии медицинской документации).

Ветрянка – одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний. Чаще всего бывает у детей и переносится ими достаточно легко. В зрелом возрасте возможны различные обострения, поэтому необходимо лечение проводить под присмотром врача.

Источник

- Медицинская энциклопедия

О́спа натуральная

(variola vera)

острая высококонтагиозная болезнь вирусной природы, характеризуется цикличностью, тяжелым течением, интоксикацией, лихорадкой, сыпью на коже и слизистых оболочках.

В нашей стране оспа была ликвидирована к 1936 г. благодаря обязательному оспопрививанию. В 1958 г. на XI сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по предложению советской делегации было принято научно обоснованное предложение о повсеместной ликвидации натуральной оспы. СССР безвозмездно передал ВОЗ свыше 1,5 млрд. доз оспенной вакцины, помогал налаживанию ее производства в ряде стран. Советские специалисты проводили большую работу по лабораторной диагностике оспы, участвовали в ликвидации оспы в этих странах. Огромная по своим масштабам программа массовой вакцинации населения, своевременное выявление и изоляция заболевших завершились победой над оспой. В 1980 г. на XXXIII сессии ВОЗ было официально объявлено о ликвидации оспы на земном шаре и подчеркнута роль СССР в борьбе с этой болезнью. Несмотря на ликвидацию О. н. на нашей планете, нет полной гарантии того, что не появятся новые случаи заболеваний, поэтому необходимо осуществлять эпидемиологическое наблюдение с целью максимально раннего выявления подозрительных на заболевание О. н.

Этиология. Возбудитель оспы — самый крупный вирус, относится к семейству поксвирусов. Он устойчив к низким температурам и высушиванию, длительно сохраняется в корочках оспенных пустул. В пораженных оспенным вирусом клетках у человека и восприимчивых к нему животных обнаруживают характерные цитоплазматические включения — так называемые тельца Гуарниери.

Эпидемиология. Источником возбудителя инфекции является только больной человек, который заразен с последних дней инкубационного периода и до полного отпадения корочек, но наиболее опасен в период «цветения» сыпи и вскрытия оспенных пустул. Заражение происходит воздушно-капельным путем при рассеивании вируса с капельками слизи и слюны, особенно при кашле и чиханье, а также при общении с больным, при соприкосновении с его вещами или предметами обстановки, загрязненными слизью, гноем и корочками с пораженной кожи, фекалиями, мочой больного, содержащими вирус. Восприимчивость к оспе всеобщая.

Патогенез. Оспенный вирус проникает в организм человека через слизистую оболочку верхних дыхательных путей, реже через кожу и попадает в регионарные лимфатические узлы, где размножается. Через 1—2 дня он появляется в крови, откуда заносится в кожу, печень, костный мозг и другие органы. Вирус размножается и формирует очаги поражения в коже и слизистых оболочках рта, языка, глотки, гортани и трахеи. Токсин вируса вызывает дистрофию и воспалительные изменения паренхиматозных органов.

Иммунитет после перенесенной болезни стойкий, обычно пожизненный. Путем активной иммунизации (Иммунизация) оспенной вакциной создается искусственный иммунитет, но его продолжительность и напряженность слабее.

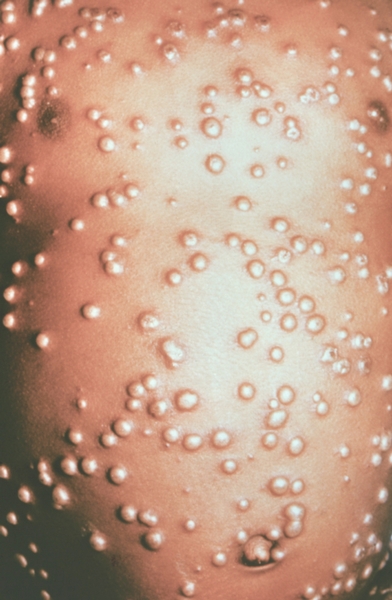

Клиническая картина. Различают несколько клинических форм натуральной оспы: среднетяжелую (рассеянная оспа), легкую (вариолоид, оспа без сыпи, оспа без температуры); тяжелую, к которой относят оспу с геморрагическими проявлениями (оспенная пурпура, пустулезно-геморрагическая, или черная, оспа) и сливную оспу (рис. 1—18). Инкубационный период от 7 до 15 дней, чаще 10—12 дней.

Среднетяжелая форма. Выделяют несколько периодов течения болезни: продромальный, высыпания, нагноения, подсыхания пустул и реконвалесценции. Болезнь начинается остро, с озноба, повышения температуры до 39,5—40°. Появляются тошнота, рвота, мучительная головная боль и боль в области крестца. У детей возможны судороги. Отмечается воспаление слизистой оболочки мягкого неба и носоглотки. На 2—3-й день болезни иногда появляется продромальная сыпь, сначала на лице, затем на конечностях и туловище; сыпь может напоминать коревую и скарлатинозную. В течение 12—24 ч она исчезает бесследно.

К концу продромального периода, на 3—4-й день болезни, резко снижается температура, общее состояние улучшается. На этом фоне относительного благополучия появляется оспенная сыпь. Прежде всего она возникает на слизистых оболочках рта, мягкого неба, носоглотки, конъюнктиве, затем на коже вначале на лице, волосистой части головы, шее, потом на руках, туловище и ногах. Наиболее интенсивна она на лице, предплечьях, тыльных поверхностях кистей; характерно наличие сыпи на ладонях и стопах. Первоначально сыпь имеет вид выпуклых розовых пятен диаметром 2—3 мм. Затем они преобразуются в узелки-папулы медно-красного цвета размером с горошину, плотные на ощупь. К 5—6-му дню с момента высыпания узелки превращаются в пузырьки. Вокруг каждого элемента образуется воспалительный венчик, в центре его часто наблюдается втяжение. К 7—8-му дню пузырьки превращаются в пустулы. Период нагноения сопровождается подъемом температуры и резким ухудшением самочувствия больного. Наблюдается резкий отек кожи, особенно лица. Оспенная сыпь, располагаясь по краю века, травмирует роговицу, а присоединяющаяся вторичная бактериальная флора вызывает тяжелое поражение глаз с возможной потерей зрения. Носовые ходы заполняются гнойным экссудатом. Изо рта исходит зловонный запах. Отмечается мучительная боль при глотании, разговоре, мочеиспускании, дефекации, что обусловлено одновременным появлением пузырьков на слизистой оболочке бронхов, конъюнктив, уретры, влагалища, пищевода, прямой кишки, где они быстро превращаются в эрозии и язвочки. Тоны сердца становятся глухими, развиваются тахикардия, гипотензия. В легких выслушиваются влажные хрипы. Печень и селезенка увеличиваются. Сознание спутанное, наблюдается бред. Период нагноения переходит, в следующий период — период подсыхания оспенных пустул. К 15—17-му дню болезни начинается образование корок, сопровождающееся сильным зудом. Состояние больного постепенно улучшается, температура нормализуется, на месте отпавших корок остаются красноватые пятна, а у людей со смуглой кожей — пятна депигментации. При глубоком поражении пигментного слоя дермы после отпадения корок образуются стойкие, обезображивающие лучистые рубцы, особенно заметные на лице. В неосложненных случаях болезнь продолжается 5—6 недель.

Легкая форма. Вариолоид характеризуется коротким течением болезни, небольшим количеством элементов, отсутствием их нагноения, наблюдался у лиц, привитых против оспы. Рубцы при вариолоиде не образуются. С отпадением корочек болезнь заканчивается. При оспе без сыпи лишь в начальном периоде наблюдаются характерные для О. н. симптомы: повышение температуры, головная боль и боль в области крестца. Болезнь продолжается 3—4 дня. Оспа без температуры: на коже и слизистых оболочках появляется скудная узелково-пузырьковая сыпь; общее состояние не нарушается. Распознавание оспы без сыпи и оспы без температуры возможно лишь в очаге инфекции. К легкой форме оспы относится аластрим (синоним: белая оспа, малая оспа), встречавшийся в странах Южной Америки и Африки. Эта форма отличается наличием сыпи белого цвета, не оставляющей рубцов.

Тяжелая форма. При оспенной пурпуре инкубационный период укорочен. Температура с первого дня болезни поднимается до 40,5°. Характерны множественные кровоизлияния в кожу, слизистые оболочки и конъюнктиву. Наблюдаются кровотечения из носа, легких, желудка, почек.

При пустулезно-геморрагической оспе инкубационный период также укорочен. Отмечается высокая температура, токсикоз. Геморрагические проявления развиваются уже в период образования папул, но особенно интенсивно — в период образования пустул, содержимое которых становится кровянистым и придает им вначале темно-коричневый, а затем черный цвет (черная оспа). В мокроте, рвотных массах, моче обнаруживается кровь. Возможно развитие геморрагической пневмонии.

Сливной оспе свойственна обильная сыпь, очень быстро распространяющаяся по всему телу, включая волосистую часть головы, лицо, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и конъюнктиву. Пузырьки быстро превращаются в гнойнички, сливающиеся между собой. Болезнь протекает с постоянной высокой температурой, тяжелым токсикозом.

Осложнения. Наиболее часты бронхит, пневмония, абсцессы кожи и слизистых оболочек, флегмона, отит, орхит. Возможны энцефалит, энцефаломиелит, менингит, миокардит, инфекционный эндомиокардит, острый психоз. Поражение роговицы сосудистой оболочки глаза ведет к частичной или полной потере зрения.

Диагноз. При подозрении на наличие у больного О. н., основанном на клинической картине, должен быть срочно собран консилиум из ведущих специалистов. Для подтверждения диагноза пользуются лабораторными методами исследования. Для обнаружения возбудителя исследуют содержимое везикул, пустул, соскобы из папул, корочек, смывы из ротовой полости, кровь. Основной метод исследования — электронная микроскопия (см. Микроскопические методы исследования). Ценным диагностическим методом, начиная с 5—6-го дня болезни, является определение титра специфических антител с помощью реакции торможения гемагглютинации.

Лечение проводят в специально оборудованном стационаре. Специфических средств лечения нет. Особое значение придается уходу за больными, местной терапии при поражении глаз, ротовой полости, ушей и др. В случаях тяжелого течения болезни проводится интенсивная дезинтоксикационная терапия путем введения водно-электролитных и белковых растворов. Для лечения осложнений обязательно применение антибиотиков широкого спектра действия. Выздоровевших выписывают из стационара после полного отпадения корочек и чешуек.

Прогноз зависит от клинической формы болезни. При тяжелых формах исход, как правило, летальный, легкие формы заканчиваются выздоровлением.

Профилактика. Правильная и своевременная организация противоэпидемических мероприятий (Противоэпидемические мероприятия) гарантирует локализацию очага болезни. Медработники, в первую очередь участковой сети, в случае, если у больного заподозрена О. н., обязаны выполнить все мероприятия, предусмотренные для обеспечения охраны территории (см. Санитарная охрана территории) от завоза и распространения карантинных болезней (Карантинные болезни). План этих мероприятий составляется с органами здравоохранения в соответствии с конкретными условиями. Важной мерой профилактики всегда являюсь оспопрививание, предложенное англ. врачом Э. Дженнером (Е. Jenner) еще в 1796 г. — оно сохраняет свое значение как метод экстренной профилактики в случае появления этой болезни.

При возникновении О. н. больных и лиц, подозрительных на заболевание, немедленно изолируют и госпитализируют в специально оборудованный стационар (см. Изоляция инфекционных больных). Больного направляют в стационар в сопровождении медработника, при этом следует соблюдать режим, предупреждающий рассеивание инфекции. Лиц, соприкасавшихся с больным О. н. или вещами больных, изолируют для медицинского наблюдения ни 14 дней. Наряду с вакцинацией им должна быть проведена экстренная профилактика: в течение 4—6 дней внутримышечно вводят донорский противооспенный гамма-глобулин (0,5—1,0 мл на 1 кг массы тела) и назначают внутрь противовирусный препарат метисазон (взрослым — 0,6 г 2 раза в день, детям — 10 мг на 1 кг массы тела).

О каждом случае подозрения на О. н. необходимо немедленно сообщить в СЭС и отдел здравоохранения. В очаге О. н. проводят текущую и заключительную дезинфекцию (Дезинфекция).

Библиогр.: Руднев Г.П. Клиника карантинных инфекций, с. 101, М., 1972, Чалисов И.А. и Хазанов А.Т. Руководство по патологоанатомической диагностике важнейших заболеваний человека, с. 128, Л., 1980.

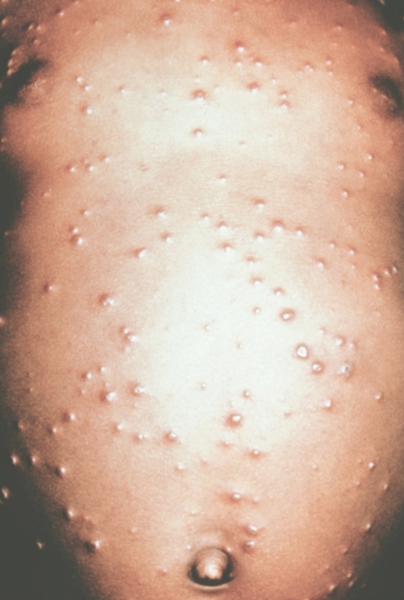

Рис. 4. Грудь и живот ребенка, больного натуральной оспой в различные периоды болезни (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): везикулезная сыпь (4-й день высыпания).

Рис. 9. Грудь и живот ребенка, больного натуральной оспой в различные периоды болезни (развитие элементов сыпи от папул до пустуи шелушения): шелушение (20-й день высыпания).

Рис. 8. Грудь и живот ребенка, больного натуральной оспой в различные периоды болезни (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): образование корочек (13-й день высыпания).

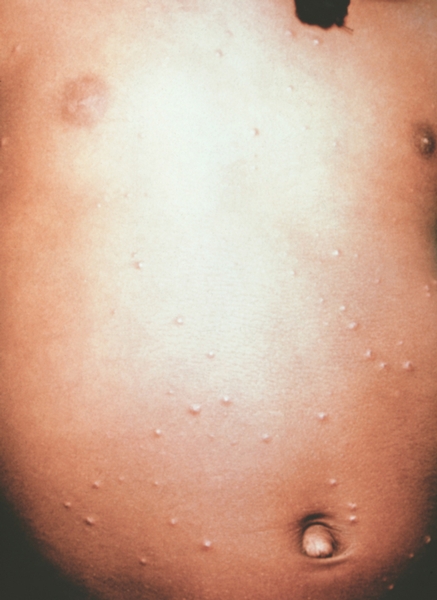

Рис. 2. Грудь и живот ребенка, больного натуральной оспой в различные периоды болезни (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): папулезная сыпь (единичные папулы на 2-й день высыпания).

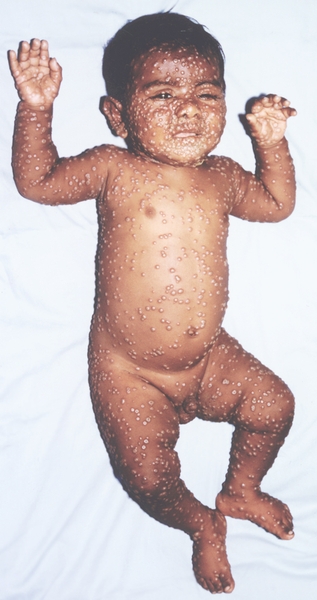

Рис. 1. Общий вид ребенка, больного натуральной оспой: пустулезная сыпь (8-й день высыпания).

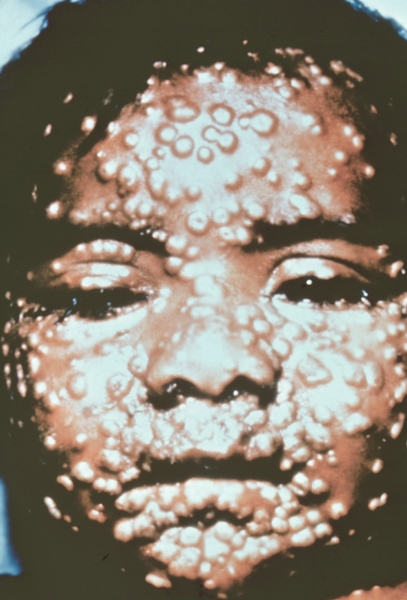

Рис. 14. Лицо ребенка, больного натуральной оспой (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): пустулезная сыпь (6-й день высыпания). Фотография ВОЗ.

Рис. 13. Лицо ребенка, больного натуральной оспой (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): везикулезная сыпь с единичными пустулами (5-й день высыпания). Фотография ВОЗ.

Рис. 17. Лицо ребенка, больного натуральной оспой (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): образование корочек (13-й день высыпания). Фотография ВОЗ.

Рис. 11. Лицо ребенка, больного натуральной оспой (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): папулезная сыпь (2-й день высыпания). Фотография ВОЗ.

Рис. 6. Грудь и живот ребенка, больного натуральной оспой в различные периоды болезни (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): пустулезная сыпь (7-й день высыпания).

Рис. 18. Лицо ребенка, больного натуральной оспой (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): пятна после отпадания корочек (20-й день высыпания). Фотография ВОЗ.

Рис. 16. Лицо ребенка, больного натуральной оспой (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): пустулезная сыпь (8-й день высыпания). Фотография ВОЗ.

Рис. 10. Лицо ребенка, больного натуральной оспой (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): папулезная сыпь (2-й день высыпания). Фотография ВОЗ.

Рис. 5. Грудь и живот ребенка, больного натуральной оспой в различные периоды болезни (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): везикулезная сыпь (5-й день высыпания).

Рис. 15. Лицо ребенка, больного натуральной оспой (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): пустулезная сыпь (7-й день высыпания). Фотография ВОЗ.

Рис. 12. Лицо ребенка, больного натуральной оспой (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): везикулезная сыпь (4-й день высыпания). Фотография ВОЗ.

Рис. 3. Грудь и живот ребенка, больного натуральной оспой в различные периоды болезни (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): везикулезная сыпь (3-й день высыпания).

Рис. 7. Грудь и живот ребенка, больного натуральной оспой в различные периоды болезни (развитие элементов сыпи от папул до пустул и шелушения): пустулезная сыпь (8-й день высыпания).

Источник:

Медицинская энциклопедия

на Gufo.me

Значения в других словарях

- оспа натуральная —

Натуральная оспа — острая вирусная инфекция, протекавшая с выраженной интоксикацией и кожными высыпаниями. Этиология. Возбудитель — вирус натуральной оспы рода Orthopoxvirus.

Медицинский словарь

работа с детьми (дошкольное или школьное учереждения);

работа с детьми (дошкольное или школьное учереждения); короткие по продолжительности ванны в теплой воде, можно с добавлением слабого раствора марганцовки (вода должна быть слабо-розового цвета);

короткие по продолжительности ванны в теплой воде, можно с добавлением слабого раствора марганцовки (вода должна быть слабо-розового цвета);