Кака¤ бактери¤ вызывает трахеиты

Бактериальный трахеит может развиваться, как самостоятельное заболевание или становится осложнением вирусной формы. Среди отоларингологов он более известен, как псевдомембранозный круп за способность спровоцировать приступы тяжелого кашля, болезненного стеноза. Для подбора правильного лечения необходимо отличать его от бронхита или других патологий верхних дыхательных путей.

Что такое бактериальный трахеит?

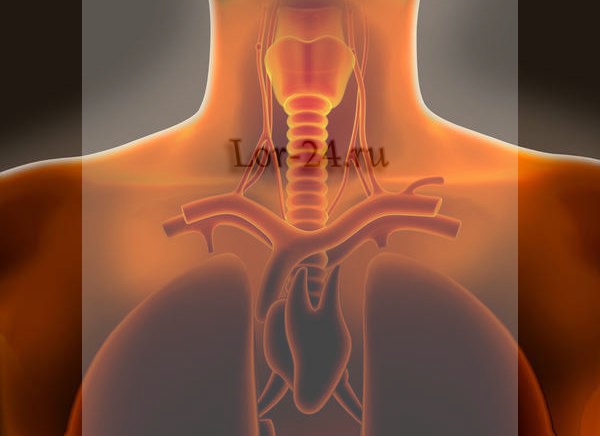

Бактериальный трахеит относится к заболеваниям воспалительного характера. Он развивается на слизистой оболочке трахеи – части дыхательных путей, которая соединяет нижнюю часть гортани и бронхи пациента. Воспаление затрагивает оболочки и железы, начинающие усиленно вырабатывать слизистый секрет. Поэтому основные симптомы заболевания – сухой кашель, изматывающий приступами и сильной болью в груди.

Бактериальный трахеит чаще наблюдается у пациентов, иммунитет которых ослаблен на фоне вирусных патологий. Он редко диагностируется как отдельное заболевание, в подавляющем большинстве случаев становится последствием воспаления гортани, бронхиального дерева. Он чаще возникает у маленьких детей с несовершенным развитием дыхательных органов, ротовым дыханием, дисбактериозом кишечника. У взрослых факторы риска – курение, работа в запыленном помещении или на химическом производстве.

к содержанию ↑

Причины бактериального трахеита

Бактериальный тип трахеита возникает при размножении в горле бактерий разного типа: стафилококковых, стрептококковых, синегнойной палочки. Это наиболее распространенные возбудители, провоцирующие многие заболевания дыхательных органов: бронхит, ларингит, фарингит, болезни легких. Некоторые из них относятся к условно-патогенной микрофлоре человека, длительное время сохраняются на предметах обихода.

Инфекция, провоцирующая бактериальный трахеит, развивается двумя путями:

- При слабом иммунитете аэробные бактерии попадают в организм воздушно-капельным путем, задерживаясь на слизистой трахеи. Теплая и влажная среда создает идеальные условия для воспаления и развития инфекции в горле.

- У некоторых пациентов неправильное лечение вирусного заболевания провоцирует излишнее накопление мокроты. На стенках трахеи наблюдаются микротрещины, сухие участки. При попадании бактериального возбудителя в такие раны развивается бактериально-вирусный трахеит.

Причина заболевания может скрываться в несоблюдении гигиены. Опасные возбудители трахеита попадают в полость трахеи с инородными телами, травмируют и заражают стенки, поверхность слизистой.

к содержанию ↑

Симптомы и проявления бактериального трахеита

Обычному человеку сложно определить бактериальный вид трахеита – его симптомы идентичны другим формам.

На практике отоларингологи различают два основных типа воспаления трахеи:

- Острый – характеризуется приступами сильного и лающего кашля. У пациента повышается температура тела до 37,5–38°, начинается озноб и слабость в конечностях. Его беспокоит жжение в зоне бронхов, покалывание и головные боли, нарушается сон и пропадает аппетит на фоне отечности горла.

- Хронический – возникает после основного этапа лечения при ослабленном иммунитете. Симптомы бактериального трахеита такой формы отличает продолжительный кашель с выделением мокроты после ходьбы по лестнице, пробежки или громкого смеха.

Острый бактериальный трахеит продолжается от 10 до 20 дней. Но при развитии осложнений кашель беспокоит не менее 3 недель без температуры. При этом сохраняются затруднения дыхания, одышка и нехватка воздуха, опасные для организма, нарушающие работу мозга и внутренних органов.

Как отличить трахеит вирусный от бактериального? Основной признак, помогающий определить причину – характер кашля и отхождения мокроты. При вирусной природе она достаточно прозрачная, может становиться мутной при высокой температуре. При бактериальной инфекции слизь имеет зеленоватый оттенок, неприятный запах гниения. При осложнении болезни в виде ларинготрахеита выявляются кровяные вкрапления, комочки гноя.

к содержанию ↑

Диагностика бактериального трахеита

Если врач подозревает бактериальный трахеит, симптомы не могут дать полную информацию для назначения лечения. Инфекции отличаются по виду возбудителя, поэтому требуется индивидуальный выбор препаратов, методов, точный просчет дозировки.

Используются следующие виды диагностики для уточнения:

- мазки со слизистой гортани;

- бронхоскопия с забором выпота;

- рентген легких;

- анализы крови и мочи, подтверждающие воспаление.

При хронической форме трахеита проводится дополнительное обследование трахеи, измеряется объем легких при вдохе.

к содержанию ↑

Лечение бактериального трахеита

Если подтверждается бактериальный трахеит, лечение начинается с приема антибиотиков. Это помогает остановить заболевание, предотвратить тяжелые осложнения и переход в затяжную форму.

Наилучшие лекарства с антибактериальным эффектом для детей:

- Амоксициллин;

- Зиннат;

- Аугментин;

- Сумамед.

Малышам их рекомендуют в виде суспензии, которую следует принимать 2 раза в день. Одновременно следует укреплять иммунитет и защищать кишечник ребенка от развития дисбактериоза. Для этого используют пробиотики, поддерживающие полезные бактерии: Линекс, Аципол, Энтерол, Хилак Форте. Для взрослых подбираются более сильнодействующие антибиотики из макролидов или пенициллинов: Ампициллин, Линкомицин, Ванкомицин.

При вирусно-бактериальной форме трахеита добавляются противовирусные лекарства. Чаще всего рекомендуется Анаферон, Кагоцел, Ремантадин или Арбидол. Для маленьких пациентов больше подходит Виферон в виде ректальных суппозиторий, мягко снижающий температуру, нормализующий выработку иммунных клеток в полости трахеи.

Симптоматическое лечение трахеита начинается с первого дня болезни, когда человека беспокоит сухой и колючий кашель. Необходимо улучшить формирование и отхождение мокроты, чтобы ускорить очищение трахеи и обновление ее слизистой оболочки.

Хорошие противокашлевые препараты в форме сиропа или таблеток:

- Коделак Бронхо;

- Гербион;

- Лазолван;

- Амброгексал.

Влажный кашель требует иного подхода. Для улучшения выведения мокроты и уменьшения боли в области трахеи используются муколитики: Флюдитек, Амброксол, Муколтин, Бронхолитин. Больному необходимо теплое питье, разжижающее слизь и вымывающее бактерии. Для любого возраста полезен чай из малины или черной смородины, отвар аптечной ромашки, зверобоя, шалфея, настой тысячелистника.

Не менее эффективное лечение при воспалении трахеи – ингаляции лекарственными средствами и натуральными растворами. С их помощью можно уменьшить болезненные симптомы. В домашних условиях лучше использовать небулайзер, контролирующий распыление и выделяемую дозу. При отсутствии прибора больной может подышать паром от миски с кипятком или целебным отваром, в который добавлены эфирные масла.

Для ингаляции при кашле и отеке трахеи чаще всего рекомендуют:

- Беротек;

- Флавамед;

- Вентолин;

- Сальбутамол.

При сухом кашле у детей больше подойдет минеральная вода без газа, препараты Амброксол или Декасан, облегчающие дыхание, уменьшающие риск стеноза. При лечении хронической формы пациент может применять натуральные масла эвкалипта, мяты или настой прополиса.

к содержанию ↑

Осложнения и последствия

При заболевании бактериальной природы воспаление часто переходит по бронхиальному дереву. Это может привести к тяжелой бронхопневмонии, трахеобронхиту и пневмонии. На обострение указывает высокая температура, боли и выделение крови при кашле. Если развивается интоксикация, возникает поражение внутренних органов, проблемы с мочевыделительной и сердечно-сосудистой системами.

Более опасны последствия хронического трахеита и затяжного кашля. При постоянном раздражении слизистой иногда наблюдается видоизменение тканей, их разрастание или атрофия. У больного через несколько месяцев или лет может сформироваться фиброма, злокачественные опухоли.

к содержанию ↑

Профилактика

Для уменьшения риска воспаления трахеи необходимо устранить или уменьшить воздействие факторов, способных привести к трахеиту:

- отказаться от курения и кальяна;

- применять защитные средства на производстве;

- заниматься закаливанием;

- правильно и полноценно питаться;

- с первого момента заниматься лечением ОРВИ, гриппа, аллергии.

Детям с ослабленным иммунитетом рекомендуется по назначению врача давать иммуностимуляторы и витаминные комплексы. Во время эпидемии простудных болезней можно использовать приемы из ароматерапии, следить за уровнем влажности в рабочем кабинете или жилой комнате.

к содержанию ↑

Информативное видео

Будьте здоровы!

Источник

Трахеит (tracheitis) – воспалительное поражение слизистой трахеи преимущественно инфекционного характера, проявляющееся раздражением эпителия, сухим приступообразным кашлем либо с выделением мокроты, болью за грудиной, фебрильной температурой.

Трахеит редко протекает в виде самостоятельного заболевания. В большинстве случаев диагностируется комплексное поражение: вместе с трахеей воспаляется слизистая зева, носоглотки, гортани или бронхов. Присоединяясь к бронхиту, ларингиту либо риниту, образуются сочетанные патологии в виде трахеобронхита, ларинготрахеита, ринофаринготрахеита. Аллергический трахеит часто развивается одновременно с ринитом и конъюнктивитом такой же природы возникновения.

Этиология трахеита

Возбудителями инфекционного трахеита являются вирусы и бактерии. Воспаление бактериального характера провоцируют преимущественно стафилококки, стрептококки или пневмококки, иногда палочка Пфейфера. Поскольку основная масса микроорганизмов, вызывающих воспалительное поражение дыхательных путей, малоустойчивы во внешней среде, заражение нередко происходит лишь во время непосредственного контакта с болеющим человеком.

Трахея может воспалиться на фоне острой вирусной инфекции, кори, гриппа, скарлатины, краснухи или ветряной оспы. Хотя чаще всего трахеит начинается при активации своей условно-патогенной микрофлоры, постоянно находящейся в дыхательных путях.

Провоцировать развитие трахеита могут некоторые факторы:

-

нахождение длительное время в сыром плохо отапливаемом помещении;

нахождение длительное время в сыром плохо отапливаемом помещении; - вдыхание холодного, слишком сухого или влажного воздуха;

- раздражение дыхательных путей токсическими парами или газами;

- инфекционные, контактные, пищевые и другие виды аллергенов;

- переохлаждение организма;

- табачный дым при курении;

- повышенная запыленность воздуха.

Способствовать развитию трахеита инфекционного генеза может снижение иммунитета, происходящее вследствие хронических очагов инфекции (тонзиллита, отита, пародонтита, гайморита, фронтита), иммунодефицитов (вследствие лучевого воздействия, химиотерапии, СПИДа, ВИЧ-инфекции), соматических болезней (диабета, ревматизма, патологий почек, цирроза печени), острых либо хронических инфекций (ангины, туберкулеза), длительного вынужденного приема иммуносупрессоров в процессе лечения системных аутоиммунных заболеваний (склеродермии, красной волчанки, васкулита).

Аллергический трахеит является своеобразной реакцией организма на различные виды аллергенов: пыльцу растений; производственную, а чаще домашнюю пыль; микрочастицы кожи и шерсть животных; химические вещества, обязательно находящиеся в воздухе на различных вредных производствах.

На фоне инфекционного трахеита может развиться аллергический. Это становится возможным при возникновении аллергии на микробные агенты. В этом случае трахеит называют инфекционно-аллергическим.

Механизм развития трахеита

В норме вдыхаемый воздух сначала попадает в нос, где согревается, очищается, увлажняется. Частицы пыли оседают на ворсинках эпителия, потом во время чихания или при гигиенической чистке носа механически удаляются из носовых ходов. Определенные заболевания или деформации структур носа затрудняют носовое дыхание и нарушают механизм очищения. Это происходит при рините, аденоидах, синусите, различных опухолях, атрезии хоан, искривлении перегородки, аномалиях структур носа. В итоге вдыхаемый воздух сразу проходит в гортань и дальше в трахею, приводя к переохлаждению или раздражению слизистой оболочки, провоцируя развитие воспаления трахеи.

Острый процесс морфологически проявляется инфильтрацией, покраснением и отеком мерцательного эпителия, на поверхности которого скапливается большое количество слизи. При вирусном поражении, например, гриппе, могут наблюдаться экхимозы – мелкие кровоизлияния.

При хроническом трахеите возможна как гипертрофия, так и атрофия слизистой. Набухание эпителия, расширение сосудов, выделение гнойного секрета наблюдается при гипертрофической форме трахеита. Это сопровождается кашлем с обильным выделением мокроты.

Морфологические изменения при атрофическом варианте иные. Происходит атрофия слизистой, в результате чего она истончается, становясь блестящей, гладкой, меняется ее цвет с обычного – розового – на тускло-сероватый. Иногда она покрывается мелкими сухими корочками, из-за чего человека начинает мучить изнуряющий сухой кашель.

Острый трахеит начинается внезапно, в сравнении с хроническим все симптомы ярко выражены. Длиться около двух недель, после которых наступает либо выздоровление, либо заболевание переходит в хроническую форму. Это зависит от формы воспалительного поражения, функционирования иммунной системы больного, наличия сопутствующих болезней, адекватности и своевременности лечения, а также его эффективности.

При хроническом течении периоды ремиссии чередуются с рецидивами. Заболевание приобретает затяжной характер. Больными такая форма переносится несколько легче из-за сглаженности симптоматики, но срок обострения удлиняется, спрогнозировать его окончание затруднительно. Хотя при грамотном лечении выздоровление может наступить не позднее чем через месяц.

Классификация трахеита

В зависимости от этиологического фактора трахеит бывает:

- Инфекционный:

- бактериальный;

- вирусный;

- смешанный, или бактериально-вирусный.

- Аллергический.

- Инфекционно-аллергический.

Течение болезни может быть:

- Острым.

- Хроническим.

Симптомы трахеита

Ведущим признаком острого воспаления трахеи является надсадный кашель, усиливающийся ночью и по утрам. Сначала он сухой «лающий», в последующем с выделением густой мокроты. В первые дни болезни она имеет слизистый характер, затем становиться гнойной, особенно это характерно для бактериального или смешанного трахеита. Приступ кашля может спровоцировать глубокий вдох, резкое движение, плачь, разговор, смех, крик или изменение температуры окружающего воздуха. При кашле и после завершения приступа больного беспокоит саднящая боль в горле и области грудины. Из-за этого он старается оградить себя от резких поворотов туловища, не смеяться, дышать ровно и неглубоко. У детей наблюдается учащенное и поверхностное дыхание.

Острое начало болезни сопровождается подъемом температуры иногда до фебрильных цифр (38,6–39,0 0С), но чаще наблюдается субфебрилитет (не выше 37,5 0С). Температура повышается во второй половине дня, ближе к вечеру. Симптомы интоксикации отсутствуют или не выражены. Человек устает быстрее обычного, чувствует слабость, разбитость. Но наибольший дискомфорт доставляет мучительный кашель, приводящий к нарушению сна и боли в голове.

Если поражение трахеи сочетается с фарингитом, то наблюдается першение в горле, боль при глотании и т. д. Присоединение ларингита сопровождается осиплостью голоса. При реактивном лимфадените увеличиваются региональные лимфоузлы. Распространение воспалительного процесса на крупные бронхи приводит к клинической картине трахеобронхита, выражающегося в постоянном кашле и более высокой температуре. При аускультации и перкуссии выявляются диффузные сухие хрипы в проекции бронхов и бифуркации трахеи.

У маленьких деток, людей преклонного возраста или имеющих проблемы с иммунной системой возможно развитие осложнения в виде распространения воспаления на альвеолы и легочную ткань. В этом случае развивается бронхиолит или бронхопневмония.

Хронический процесс в трахее является следствием острого. Основной признак хронического трахеита – сильный кашель постоянного характера. Причем в течение дня его может не быть. Начинается мучительный кашель в ночное время и утром, мешая человеку полноценно отдохнуть и восстановить силы. При гипертрофической форме наблюдается приступообразный кашель с отхождением мокроты, при атрофическом – сухой и упорный, вызван раздражением слизистой сформировавшимися на ней корочками. Хроническое течение процесса сопровождается субфебрилитетом, болью в районе трахеи.

Аллергическая форма проявляется упорным приступообразным кашлем, выраженными болевыми ощущениями в глотке и за грудиной. У детей на пике приступа возможна рвота. Часто такая форма трахеита развивается одновременно с аллергическим поражением эпителия носа (ринит), конъюнктивы (конъюнктивит) и роговой оболочки глаза (кератит).

Осложнения трахеита

Трахеит как самостоятельное заболевание редко приводит к каким-либо осложнения. В этом плане более опасны его сочетанные формы. Так, ларинготрахеит может осложнятся стенозом гортани, который особенно характерен для детей раннего возраста. При трахеобронхите вследствие спазма и скопления большого количества слизисто-гнойного отделяемого у некоторых развивается обструкция респираторного тракта.

Распространение воспалительного процесса инфекционного генеза на органы дыхания, расположенные ниже, приводит к развитию пневмонии или бронхита. Чаще наблюдается комбинированное поражение эпителия трахеи + бронхов либо бронхов, альвеол и интерстициальной ткани легких, диагностируется бронхопневмония или трахеобронхит.

Злокачественные или доброкачественные эндотрахеальные новообразования появляются вследствие затяжного процесса хронической формы трахеита, сопровождающегося морфологическими изменениями слизистой.

Длительное воздействие аллергенов на организм при нарушении сенсибилизации наряду с аллергическим трахеитом приводит к возникновению более серьезных заболеваний – аллергическому поражению бронхов с переходом в бронхиальную астму, проявляющуюся приступами удушья и выраженной одышкой.

Диагностика трахеита

При появлении признаков воспаления дыхательных путей следует обратиться к участковому терапевту, который после физикального обследования наверняка порекомендует посетить отоларинголога. Диагноз трахеита устанавливается, основываясь на клинико-эпидемиологические данные. Сбор анамнеза помогает выявить причину заболевания, например, исходя из наличия аллергических заболеваний (поллиноза, атопического дерматита) можно предположить аллергическую природу трахеита.

Лабораторная диагностика:

- Клинический анализ крови. Показатели этого исследования помогают определить характер воспалительного поражения. Воспалительные реакции при трахеите аллергического генеза выражены незначительно – СОЭ и лейкоциты могут быть в норме, но выявляется повышение эозинофилов – эозинофилия. При инфекционном трахеите анализ подтверждает воспаление – повышение СОЭ, лейкоцитоз.

- Бактериологическое исследование мазков из носа и зева для определения вида возбудителя.

- Посев мокроты на микрофлору с последующим бактериологическим анализом и определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Помогает выявить микробных или других агентов и подобрать рациональную антимикробную терапию.

- Исследование мокроты на КУБ (кислотоустойчивые микобактерии). Микроскопическое исследование может достаточно быстро подтвердить или опровергнуть наличие микобактерий туберкулеза, хотя метод менее специфичен. При культуральном исследовании проводится видовая идентификация кислотоустойчивых микобактерий.

- Аллергологические пробы. Различные разновидности проб (качественные, косвенные, провокационные и другие) направлены на определение индивидуальной чувствительности организма к различным аллергенам.

Инструментальная диагностика:

-

Ларинготрахеоскопия является ведущим диагностическим методом. Осмотр трахеи ларингоскопом выявляет гиперемию и отек слизистой, при вирусных поражениях петехии – множественные точечные кровоизлияния. При атрофической форме хронического трахеита наблюдается истонченная и сухая слизистая, имеющая бледно-розовый с серым оттенком цвет. Стенки трахеи обильно покрыты сухими корочками. Особенностью гипертрофической формы является цианоз слизистой с ее значительным утолщением, из-за которого не визуалируются границы между кольцами трахеи.

Ларинготрахеоскопия является ведущим диагностическим методом. Осмотр трахеи ларингоскопом выявляет гиперемию и отек слизистой, при вирусных поражениях петехии – множественные точечные кровоизлияния. При атрофической форме хронического трахеита наблюдается истонченная и сухая слизистая, имеющая бледно-розовый с серым оттенком цвет. Стенки трахеи обильно покрыты сухими корочками. Особенностью гипертрофической формы является цианоз слизистой с ее значительным утолщением, из-за которого не визуалируются границы между кольцами трахеи. - Рентгенография легких назначается при подозрении на пневмонию или туберкулез.

- Риноскопия с инструментальным исследованием носовой полости показана при сочетанном воспалении носовых ходов и трахеи.

- Рентгенологическое исследование пазух носа. Используется в качестве дополнительного исследования для подтверждения воспалительного поражения околоносовых пазух.

- Фарингоскопия необходима для осмотра слизистой зева и глотки при фарингите, опухолях или наличии инородного тела.

Присоединение бронхо-легочных осложнений требует лечения у пульмонолога, развитие туберкулеза – у фтизиатра, лечением аллергического трахеита занимается аллерголог.

Дифференциальная диагностика проводится с туберкулезом, злокачественными новообразованиями в легких, дифтерией, коклюшем, стенозом гортани, инородными телами в дыхательных путях.

Лечение трахеита

Цели лечения:

- выявление и устранение этиологического фактора – аллергена, вирусов, бактерий;

- купирование симптомов болезни;

- предотвращение развития осложнений или перехода в хроническую форму.

Трахеит обычно лечится амбулаторно. Лишь в случае развития серьезных осложнений необходима госпитализация в профильное отделение стационара. Постельный режим назначается только на время сохранения высокой температуры.

Этиотропная терапия, подбираемая с учетом возбудителя, считается главной в лечении. Трахеит бактериального генеза лечится антибиотиками пенициллинового ряда (амоксициллин, ампициллин), цефалоспоринами (цефалексин, цефтриаксон, цефазолин), макролидами (азитромицин). При трахеите вирусной природы назначают противовирусные препараты (арбидол, интерферон, кагоцел, протефлазид). Аллергическое поражение трахеи устраняется с помощью противоаллергических средств (дезолоратадин, супрастин, фенкарол).

Этиотропная терапия, подбираемая с учетом возбудителя, считается главной в лечении. Трахеит бактериального генеза лечится антибиотиками пенициллинового ряда (амоксициллин, ампициллин), цефалоспоринами (цефалексин, цефтриаксон, цефазолин), макролидами (азитромицин). При трахеите вирусной природы назначают противовирусные препараты (арбидол, интерферон, кагоцел, протефлазид). Аллергическое поражение трахеи устраняется с помощью противоаллергических средств (дезолоратадин, супрастин, фенкарол).

Симптоматическая терапия помогает бороться с симптомами. Состоит из приема жаропонижающих средств (парацетамол или аспирин при высокой температуре), противокашлевых препаратов (либексин, синекод). Для разжижения и лучшего выведения мокроты показаны отхаркивающие средства и муколитики (бромгексин, ацетилцестеин, термопсис, лазолван, мукобене, корень солодки или алтея). Иммунокоррегирующая терапия необходима пациентам, имеющим хроническую форму трахеита.

Местное лечение заключается в применении аэрозолей (ИРС-19, каметон или гексорал), питья горячего молока или щелочных растворов (минеральной воды), накладывания прогревающих компрессов (только после нормализации температуры). Эффективны ингаляции с эфирными маслами, прополисом или щелочной минеральной водой. Хорошо помогает аэрозольное введение лекарств в дыхательные пути через небулайзер. Этот физиотерапевтический аппарат разделяет растворы на мельчайшие дисперсные частицы, которые равномерно обволакивают стенку глотки и трахеи. Из физиопроцедур применяют электрофорез, УВЧ, рефлексотерапия, массаж.

Составление схемы лечения, длительности терапии, подбор препаратов и их дозировок в каждом конкретном случае определяется строго индивидуально и зависит от возраста пациента, причины и формы болезни, выраженности симптоматики, а также возможного наличия сопутствующих патологий, отягчающих течение трахеита.

Профилактика трахеита

Основные меры профилактики направлены на устранение причин, провоцирующие развитие трахеита, и укрепление иммунной системы.

Поможет избежать обострения болезни соблюдение следующих правил:

- закаливание организма;

- избегание переохлаждений и нахождения в помещениях с большим скоплением людей в осенне-зимний период;

- максимальное ограничение контакта с аллергеном, на который развивается аллергическая реакция;

- отказ от курения;

- смена места работы, если это вредное производство;

своевременное и качественное лечение острых и хронических очагов инфекции.

Источник