К бактериальным инфекциям относится грипп холера оспа гепатит в

Îáùåå îïèñàíèå

Èíôåêöèîííûå áîëåçíè («infectio» — çàðàæåíèå) — ýòî ãðóïïà çàáîëåâàíèé, êîòîðûå âûçûâàþòñÿ ïðîíèêíîâåíèåì â îðãàíèçì áîëåçíåòâîðíûõ (ïàòîãåííûõ) ìèêðîîðãàíèçìîâ. ×òîáû ïàòîãåííûé ìèêðîá, ïîïàâøèé â îðãàíèçì, ìîã âûçâàòü èíôåêöèîííûå áîëåçíè, îí äîëæåí áûòü ñïîñîáåí ïðåîäîëåâàòü ñîïðîòèâëÿåìîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà è îêàçûâàòü íà íåãî òîêñè÷åñêîå äåéñòâèå. Ýòè êà÷åñòâà ñïåöèàëèñòû íàçûâàþò âèðóëåíòíîñòüþ (ÿäîâèòîñòüþ). Íåêîòîðûå ïàòîãåííûå ìèêðîîðãàíèçìû âûñâîáîæäàþò òîêñèíû (ýíäîòîêñèíû), â ïðîöåññå ñàìîðàçðóøåíèÿ (áðþøíîé òèô, õîëåðà). Äðóãèå âîçáóäèòåëè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé âûäåëÿþò òîêñèíû (ýêçîòîêñèíû) â ïðîöåññå ñâîåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè (äèôòåðèÿ, ñòîëáíÿê).

Èíôåêöèîííûå áîëåçíè («infectio» — çàðàæåíèå) — ýòî ãðóïïà çàáîëåâàíèé, êîòîðûå âûçûâàþòñÿ ïðîíèêíîâåíèåì â îðãàíèçì áîëåçíåòâîðíûõ (ïàòîãåííûõ) ìèêðîîðãàíèçìîâ. ×òîáû ïàòîãåííûé ìèêðîá, ïîïàâøèé â îðãàíèçì, ìîã âûçâàòü èíôåêöèîííûå áîëåçíè, îí äîëæåí áûòü ñïîñîáåí ïðåîäîëåâàòü ñîïðîòèâëÿåìîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà è îêàçûâàòü íà íåãî òîêñè÷åñêîå äåéñòâèå. Ýòè êà÷åñòâà ñïåöèàëèñòû íàçûâàþò âèðóëåíòíîñòüþ (ÿäîâèòîñòüþ). Íåêîòîðûå ïàòîãåííûå ìèêðîîðãàíèçìû âûñâîáîæäàþò òîêñèíû (ýíäîòîêñèíû), â ïðîöåññå ñàìîðàçðóøåíèÿ (áðþøíîé òèô, õîëåðà). Äðóãèå âîçáóäèòåëè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé âûäåëÿþò òîêñèíû (ýêçîòîêñèíû) â ïðîöåññå ñâîåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè (äèôòåðèÿ, ñòîëáíÿê).

Íà äîëþ èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé ïðèõîäèòñÿ 20-40% îò îáùåãî ÷èñëà âñåõ çàáîëåâàíèé ÷åëîâåêà. Èçó÷åíèåì, âîïðîñàìè ïðîôèëàêòèêè, äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé çàíèìàþòñÿ òàêèå ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå è ìåäèöèíñêèå äèñöèïëèíû, êàê óðîëîãèÿ, âåíåðîëîãèÿ, ýïèäåìèîëîãèÿ, òåðàïèÿ, ãèíåêîëîãèÿ, ôòèçèàòðèÿ, èììóíîëîãèÿ, îòîëàðèíãîëîãèÿ, âèðóñîëîãèÿ è, êîíå÷íî, ðàçäåë ìåäèöèíû «èíôåêöèîííûå áîëåçíè».

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÷èñëî èçâåñòíûõ íàóêå èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé ïðåâûøàåò 1200, è ýòà öèôðà ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàåòñÿ. ×åëîâåê íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé æèçíè êîíòàêòèðóåò ñ íåñ÷åòíûì êîëè÷åñòâîì ìèêðîîðãàíèçìîâ. Òåì íå ìåíåå, ëèøü 1/30000 ÷àñòü ìèêðîáîâ ÿâëÿåòñÿ âîçáóäèòåëÿìè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Ýòî ãðèáêè, áàêòåðèè, ðèêêåòñèè è âèðóñû, îáëàäàþùèå ïàòîãåííûìè ñâîéñòâàìè. Èíòåíñèâíîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé çàâèñèò, â îñíîâíîì, îò ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ôàêòîðîâ: óñëîâèé òðóäà, ïèòàíèÿ, æèëèùíûõ óñëîâèé, êóëüòóðíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî óðîâíÿ íàñåëåíèÿ.

Ïðîöåññ ïðîòåêàíèÿ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé

Èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ îòëè÷àþòñÿ îò íåèíôåêöèîííûõ òåì, ÷òî áîëåçíåòâîðíûé àãåíò è îðãàíèçì ïðè èíôåêöèîííûõ áîëåçíÿõ îáëàäàþò îïðåäåë¸ííîé áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ. Ïàòîãåííûé ìèêðîîðãàíèçì ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì ðàçäðàæèòåëåì, â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ êîòîðîãî íà îðãàíèçì âîçíèêàåò ñëîæíûé ïðîöåññ. Ñ ñàìîãî íà÷àëà ýòîãî ïðîöåññà â íåì âûäåëÿåòñÿ äâà îñíîâíûõ çâåíà — ôèçèîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà è âîçáóäèòåëü èíôåêöèîííîãî çàáîëåâàíèÿ. Ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ýòèìè çâåíüÿìè â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûìè â çàâèñèìîñòè îò ýòàïà, ôàçû, ïåðèîäà ðàçâèòèÿ èíôåêöèîííîãî ïðîöåññà. Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî íå òîëüêî áîëüíûå, íî è âûçäîðàâëèâàþùèå ïîñëå èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé ëþäè ìîãóò ñëóæèòü èñòî÷íèêàìè âîçáóäèòåëåé (ïðè êèøå÷íûõ èíôåêöèÿõ, äèôòåðèè è íåêîòîðûõ äðóãèõ). Íåêîòîðûå ëþäè ìîãóò ÿâëÿòüñÿ íîñèòåëÿìè èíôåêöèè, íå çàáîëåâàÿ ñàìè.

Èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ îòëè÷àþòñÿ îò íåèíôåêöèîííûõ òåì, ÷òî áîëåçíåòâîðíûé àãåíò è îðãàíèçì ïðè èíôåêöèîííûõ áîëåçíÿõ îáëàäàþò îïðåäåë¸ííîé áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ. Ïàòîãåííûé ìèêðîîðãàíèçì ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì ðàçäðàæèòåëåì, â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ êîòîðîãî íà îðãàíèçì âîçíèêàåò ñëîæíûé ïðîöåññ. Ñ ñàìîãî íà÷àëà ýòîãî ïðîöåññà â íåì âûäåëÿåòñÿ äâà îñíîâíûõ çâåíà — ôèçèîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà è âîçáóäèòåëü èíôåêöèîííîãî çàáîëåâàíèÿ. Ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ýòèìè çâåíüÿìè â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûìè â çàâèñèìîñòè îò ýòàïà, ôàçû, ïåðèîäà ðàçâèòèÿ èíôåêöèîííîãî ïðîöåññà. Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî íå òîëüêî áîëüíûå, íî è âûçäîðàâëèâàþùèå ïîñëå èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé ëþäè ìîãóò ñëóæèòü èñòî÷íèêàìè âîçáóäèòåëåé (ïðè êèøå÷íûõ èíôåêöèÿõ, äèôòåðèè è íåêîòîðûõ äðóãèõ). Íåêîòîðûå ëþäè ìîãóò ÿâëÿòüñÿ íîñèòåëÿìè èíôåêöèè, íå çàáîëåâàÿ ñàìè.

ðàçâèòèè ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà âûäåëÿþò íåñêîëüêî îñíîâíûõ ñòàäèé:

- ìîìåíò çàðàæåíèÿ — ïðîèñõîäèò ïðîíèêíîâåíèå áîëåçíåòâîðíûõ ìèêðîáîâ â îðãàíèçì;

- èíêóáàöèîííûé (ñêðûòûé, ëàòåíòíûé) ïåðèîä — äëèòñÿ ñ ìîìåíòà èíôèöèðîâàíèÿ äî ïðîÿâëåíèÿ ïåðâûõ ñèìïòîìîâ çàáîëåâàíèÿ;

- ïðîäðîìàëüíûé ïåðèîä (ïðåäâåñòíèê çàáîëåâàíèÿ) — ñîïðîâîæäàåòñÿ íåáîëüøèì ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû, ãîëîâíîé áîëüþ, ÷óâñòâîì ðàçáèòîñòè, îáùèì íåäîìîãàíèåì;

- ïåðèîä íàðàñòàíèÿ çàáîëåâàíèÿ — ïðîèñõîäèò ïîñëåäîâàòåëüíîå ïîÿâëåíèå ïðèçíàêîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ îïðåäåëåííîé áîëåçíè;

- ðàçãàð áîëåçíè — âðåìÿ ÿðêî âûðàæåííîãî ïðîÿâëåíèÿ âñåõ ñïåöèôè÷åñêèõ äëÿ çàáîëåâàíèÿ ñèìïòîìîâ;

- ïåðèîä óãàñàíèÿ çàáîëåâàíèÿ — ñîïðîâîæäàåòñÿ èñ÷åçíîâåíèåì êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ ñ áûñòðûì (êðèçèñ) èëè ìåäëåííûì (ëèçèñ) ïàäåíèåì òåìïåðàòóðû;

- ïåðèîä âûçäîðîâëåíèÿ — ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàâèñèò îò îáùåãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà, óñëîâèé, â êîòîðûõ íàõîäèòñÿ ïàöèåíò, òÿæåñòè ïåðåíåñåííîãî çàáîëåâàíèÿ.

Äëÿ ìíîãèõ èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé ÷åëîâåêà (îñïà, òèô, ãðèïï, ñêàðëàòèíà, äèôòåðèÿ è äð.) õàðàêòåðíî ðàçâèòèå îñëîæíåíèé â ïåðèîä áîëåçíè. Ïîñëå ïåðåíåñåííîé èíôåêöèîííîé áîëåçíè ÷åëîâåê íà íåêîòîðîå âðåìÿ èëè íàâñåãäà ñòàíîâèòñÿ íåâîñïðèèì÷èâûì ê âîçäåéñòâèþ åå âîçáóäèòåëåé (ïðèîáðåòàåò èììóíèòåò).

Êëàññèôèêàöèÿ èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé

Èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ ÷åëîâåêà, â çàâèñèìîñòè îò îïðåäåëåííîãî ìåõàíèçìà ïåðåäà÷è è ìåñòà ïðåèìóùåñòâåííîé ëîêàëèçàöèè ïðîöåññà äåëÿòñÿ íà ñëåäóþùèå ãðóïïû:

- êèøå÷íûå — ñàëüìîíåëëåç, õîëåðà, äèçåíòåðèÿ, ïàðàòèôû À è Â, ïèùåâûå òîêñèêîèíôåêöèè, ýøåðèõèîç, áðþøíîé òèô;

- èíôåêöèè äûõàòåëüíûõ ïóòåé — âåòðÿíàÿ îñïà, ÎÐÂÈ, êîðü, ãðèïï, ìèêîïëàçìåííàÿ ðåñïèðàòîðíàÿ èíôåêöèÿ;

- òðàíñìèññîâûå, èëè êðîâÿíûå, èíôåêöèè — ìàëÿðèÿ, ÷óìà, âîçâðàòíûé è ñûïíîé òèô, ÂÈ×-èíôåêöèÿ;

- èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ íàðóæíûõ ïîêðîâîâ — ñòîëáíÿê, ñèáèðñêàÿ ÿçâà;

- èíôåêöèè ñ ìíîæåñòâåííûìè ïóòÿìè ïåðåäà÷è — èíôåêöèîííûé ìîíîíóêëåîç, ýíòåðîâèðóñíûå èíôåêöèè.

Ïî ïðèðîäå âîçáóäèòåëåé èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà:

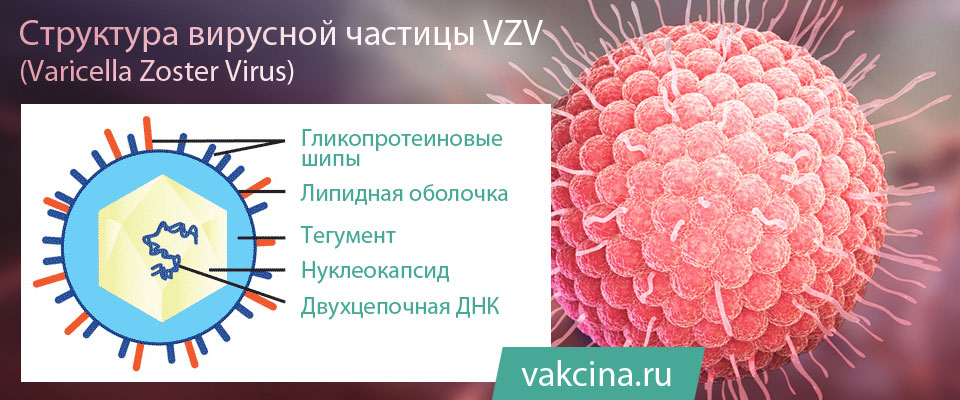

- âèðóñíûå — êîðü, ãðèïï, ïàðàãðèïï, ÂÈ×-èíôåêöèÿ, âèðóñíûå ãåïàòèòû, ìåíèíãèò, öèòîìåãàëîâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ;

- ïðèîííûå — ôàòàëüíàÿ ñåìåéíàÿ áåññîííèöà, êóðó, áîëåçíü Êðåéòöôåëüäà-ßêîáà;

- ïðîòîçîéíûå — êðèòîñïîðèäèîç, àìåáèàç, èçîñïîðèàç, áàáåçèîç, òîêñîïëàçìîç, áëàñòîöèñòîç, ìàëÿðèÿ, áàëàíòèäèàç;

- áàêòåðèàëüíûå — õîëåðà, ÷óìà, äèçåíòåðèÿ, ñòàôèëîêîêêîâàÿ è ñòðåïòîêîêêîâàÿ èíôåêöèè, ñàëüìîíåëëåç, ìåíèíãèò;

- ìèêîçû (ãðèáêîâûå èíôåêöèè) — ýïèäåðìîôèòèÿ, àñïåðãèëë¸ç, êàíäèäîç, ìóêîðìèêîç, êðèïòîêîêêîç, õðîìîìèêîç.

Èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ òàêæå íà çîîíîçíûå è àíòðîïîíîçíûå. Ê çîîíîçàì îòíîñÿòñÿ áîëåçíè æèâîòíûõ, âîçáóäèòåëè êîòîðûõ ìîãóò ïîïàäàòü â îðãàíèçì ÷åëîâåêà è çàðàæàòü åãî (áåøåíñòâî, ñèáèðñêàÿ ÿçâà, òóëÿðåìèÿ, ÿùóð, áðóöåëëåç, ëåïòîñïèðîç, ëèñòåðèîç). Àíòðîïîíîçû ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ÷åëîâå÷åñêèìè áîëåçíÿìè è ïåðåäàþòñÿ ìåæäó ëþäüìè (êîðü, òèô, õîëåðà, äèçåíòåðèÿ, íàòóðàëüíàÿ îñïà, áðþøíîé òèô, äèôòåðèÿ). Âûçûâàåìûå ïàðàçèòàìè (âîçáóäèòåëÿìè æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ — íàñåêîìûìè, ïðîñòåéøèìè, êëåùàìè) çàáîëåâàíèÿ íàçûâàþò ïàðàçèòàðíûìè, èëè èíâàçèîííûìè.

Ñðåäè âñåõ èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé âûäåëÿþò ðÿä îñîáî îïàñíûõ èíôåêöèé, íàçûâàåìûõ êàðàíòèííûìè. Îíè õàðàêòåðèçóþòñÿ ñêëîííîñòüþ ê áûñòðîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ, âûñîêîé ñòåïåíüþ çàðàçíîñòè, òÿæåëûì ýïèäåìè÷åñêèì òå÷åíèåì è áîëüøèì ðèñêîì áûñòðîãî ëåòàëüíîãî èñõîäà. Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ ê ýòîé ãðóïïå îòíåñåíû íàòóðàëüíàÿ îñïà (ñ÷èòàåòñÿ èñêîðåíåííîé â ìèðå ñ 1980 ãîäà), ÷óìà, æåëòàÿ ëèõîðàäêà (è ñõîäíûå ñ íåé ïî ýïèäåìèîëîãèè ëèõîðàäêè Ìàðáóðã è Ýáîëà), õîëåðà.  Ðîññèè îñîáî îïàñíûìè èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè ñ÷èòàþòñÿ òàêæå ñèáèðñêàÿ ÿçâà è òóëÿðåìèÿ.

Ñïîñîáû èíôèöèðîâàíèÿ, ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé

Ëå÷åíèå èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé îáû÷íî ïðîâîäèòñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îòäåëåíèÿõ ñòàöèîíàðîâ, â ëåãêèõ ñëó÷àÿõ âîçìîæíî ëå÷åíèå â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêîãî ðåæèìà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì. Ñîâðåìåííàÿ ìåäèöèíà ñîçäàëà è óñïåøíî èñïîëüçóåò áîëüøîå ÷èñëî ýôôåêòèâíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Ýòî àíòèáèîòèêè, âàêöèíû (ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ïðîôèëàêòèêè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé), èììóíîãëîáóëèíû ðàçëè÷íîãî ðîäà, áàêòåðèîôàãè è ò.ä.

Ëå÷åíèå èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé îáû÷íî ïðîâîäèòñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îòäåëåíèÿõ ñòàöèîíàðîâ, â ëåãêèõ ñëó÷àÿõ âîçìîæíî ëå÷åíèå â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêîãî ðåæèìà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì. Ñîâðåìåííàÿ ìåäèöèíà ñîçäàëà è óñïåøíî èñïîëüçóåò áîëüøîå ÷èñëî ýôôåêòèâíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Ýòî àíòèáèîòèêè, âàêöèíû (ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ïðîôèëàêòèêè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé), èììóíîãëîáóëèíû ðàçëè÷íîãî ðîäà, áàêòåðèîôàãè è ò.ä.

Ïðîôèëàêòèêà èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé íå ìåíåå âàæíà, ÷åì ëå÷åíèå èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ âîñïèòàíèþ ÷èñòîïëîòíîñòè ó ëþäåé. Îáûêíîâåííîå ìûòüå ðóê ïîñëå ïîñåùåíèÿ óáîðíîé, âûïîëíåíèÿ ãðÿçíîé ðàáîòû, ïåðåä åäîé óæå ìîæåò óáåðå÷ü îò ìíîãèõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé. Êðîìå òîãî, èñòî÷íèêîì èíôåêöèè ìîãóò áûòü íå òîëüêî ìåñòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, íî è äåíüãè, ïîðó÷íè â òðàíñïîðòå, ïîâåðõíîñòü ïðèëàâêîâ è ìíîãîå äðóãîå. Êóïëåííûå ôðóêòû è îâîùè ìîãóò áûòü èñòî÷íèêîì ãåëüìèíòîâ è äðóãèõ îïàñíûõ ìèêðîáîâ, ïîýòîìó èõ îáÿçàòåëüíî íóæíî òùàòåëüíî âûìûâàòü ïåðåä óïîòðåáëåíèåì. Èíôåêöèîííûìè íîñèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ òàðàêàíû è ãðûçóíû, äëÿ áîðüáû ñ êîòîðûìè ïðîìûøëåííîñòü ïðîèçâîäèò ðàçíîîáðàçíûå ñðåäñòâà, êîòîðûìè íåîáõîäèìî îáðàáàòûâàòü ìåñòà èõ ñêîïëåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Íåëüçÿ ñáðàñûâàòü ñî ñ÷åòîâ êîìàðîâ è êëåùåé. Ýòè íàñåêîìûå îñîáåííî îïàñíû, òàê êàê ïåðåíîñÿò íå òîëüêî ýíöåôàëèò è ìàëÿðèþ, íî è ÑÏÈÄ âìåñòå ñ êðîâüþ èíôèöèðîâàííîãî ÷åëîâåêà. Äëÿ çàùèòû îò êëåùåé è êîìàðîâ ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî êðåìîâ è àýðîçîëåé äëÿ íàíåñåíèÿ íà îäåæäó, à òàêæå ôóìèãàòîðîâ è îòïóãèâàòåëåé.

Источник

- Главная

- Вопросы & Ответы

- Вопрос 3520506

Лучший ответ:

Гость :

к бактериальным инфекциям относится холера

19 Сентября в 01:07

Ваш ответ (не менее 20 символов):

Ваше имя (не менее 2 символов):

Лучшее из галереи:

Другие вопросы:

Гость :

Гость :

1 5 : ( х + 2) — 1 = 2

19 Сентября в 01:03

Смотреть ответ

2

1

Гость :

Гость :

Какие буквы дают два звука?

19 Сентября в 01:03

Смотреть ответ

7

1

Гость :

Гость :

дети договорились после урока заняться нахождением интересных задач.В одной книжке они нашли 16 таких задач,что составляет одну четвёртую часть интересных задач.найденных в другой книжке.сколько интересных задач нашли дети Составить условие и решить.

19 Сентября в 01:02

Смотреть ответ

3

1

Гость :

Гость :

Как переводится Is Tim in Year 5&

19 Сентября в 01:01

Смотреть ответ

10

1

Гость :

Гость :

Как из хлороводорода получить соляную кислоту?

19 Сентября в 01:00

Смотреть ответ

5

1

Источник

Раздел: Инфекционные болезни

Подраздел: Общая часть

Тема: Этиология инфекционных болезней

Задание {{1}} ТЗ 1 Тема 1-1-1

Бактериями вызывается

— грипп

— гепатит С

— рожа

— корь

+ брюшной тиф

Задание {{2}} ТЗ 2 Тема 1-1-1

Бактериями вызывается

+ чума

— амебиаз

+ иерсиниоз

— гепатит А

— гименолепидоз

Задание {{3}} ТЗ 3 Тема 1-1-1

Бактериями вызывается

— краснуха

+ бруцеллез

— ящур

— ветряная оспа

— эхинококкоз

Задание {{4}} ТЗ 4 Тема 1-1-1

Бактериями вызывается

— малярия

+ мелиоидоз

— дифиллоботриоз

— лейшманиоз

— амебиаз

Задание {{5}} ТЗ 5 Тема 1-1-1

Вирусную зтиологию имеет

+ краснуха

— чума

— ящур

+ ветряная оспа

— сальмонеллез

Задание {{6}} ТЗ 6 Тема 1-1-1

Неправильным является следующее утверждение: вирусную зтиологию имеет

— паротитная инфекция

— герпетическая инфекция

+ трихинеллез

— бешенство

— желтая лихорадка

Задание {{7}} ТЗ 7 Тема 1-1-1

Вирусную зтиологию не имеет

— грипп

— гепатит А

+ балантидиаз

— аденовирусная инфекция

— клещевой энцефалит

Задание {{8}} ТЗ 8 Тема 1-1-1

К бактериальным инфекциям не относится

— сибирская язва

— дизентерия

+ системный клещевой боррелиоз

+ сыпной тиф

— рожа

Задание {{9}} ТЗ 9 Тема 1-1-1

К бактериальной инфекции не относится

— холера

— чума

— сальмонеллез

+ токсоплазмоз

— менингококковая инфекция

Задание {{10}} ТЗ 10 Тема 1-1-1

К глистной инвазии относится

— листериоз

— балантидиаз

+ стронгилоидоз

— токсоплазмоз

— менингококковая инфекция

Задание {{11}} ТЗ 11 Тема 1-1-1

К глистной инвазии относится

— амебиаз

— лямблиоз

+ энтеробиоз

— лейшманиоз

— ящур

Задание {{12}} ТЗ 12 Тема 1-1-1

К глистной инвазии относится

— мелиоидоз

+ описторхоз

— инфекционный мононуклеоз

— орнитоз

— ящур

Задание {{13}} ТЗ 13 Тема 1-1-1

Простейшими вызывается

+ амебиаз

— Ку-лихорадка

— энтеробиоз

— лептоспироз

— сыпной тиф

Задание {{14}} ТЗ 14 Тема 1-1-1

Простейшими вызывается

— брюшной тиф

— орнитоз

— сап

+ балантидиаз

— столбняк

Задание {{15}} ТЗ 15 Тема 1-1-1

Простейшими вызывается

+ амебиаз

— Ку-лихорадка

— энтеробиоз

— лептоспироз

— сыпной тиф

Задание {{16}} ТЗ 16 Тема 1-1-1

Вшивый возвратный тиф вызывается ###

+ borrelia recurrentis

Подраздел: Эпидемиология инфекционных болезней

Задание {{17}} ТЗ 17 Тема 1-2-0

Соответствие эпидемиологического условия заболеванию

L1: при сыпном тифе

R1: завшивленность

L2: при дизентерии

R2: пользование общей с больным посудой

L3: при малярии

R3: пребывание в тропиках

L4: при гриппе

R4: бытовой контакт

R5: укус клеща

Задание {{18}} ТЗ 18 Тема 1-2-0

Переносчиком Pl. malariae является самка комара рода###

+ Anopheles

Задание {{19}} ТЗ 19 Тема 1-2-0

Соответствие эпидемиологического условия заболеванию

L1: при бешенстве

R1: укус собакой

L2: при брюшном тифе

R2: употребление сырой воды

L3: при столбняке

R3: наличие глубокой колотой раны

L4: при холере

R4: поездка в страны Юго-Восточной Азии

R5: употребление парного молока

Задание {{20}} ТЗ 20 Тема 1-2-0

К антропонозам относятся

— чума

— сибирская язва

— туляремия

+ брюшной тиф

— ящур

Задание {{21}} ТЗ 21 Тема 1-2-0

К антропонозам относятся

— лептоспироз

+ холера

— бешенство

— легионеллез

— бруцеллез

Задание {{22}} ТЗ 22 Тема 1-2-0

К зоонозам относятся

— брюшной тиф

— грипп

— дифтерия

+ сибирская язва

— менингококковая инфекция

Задание {{23}} ТЗ 23 Тема 1-2-0

Основным источником инфекции при токсоплазмозе являются ###

+ кошки

Задание {{24}} ТЗ 24 Тема 1-2-0

К зоонозам не относятся

— туляремия

— ящур

+ сыпной тиф

— бешенство

— чума

+ холера

Задание {{25}} ТЗ 25 Тема 1-2-0

К зоонозам относятся

— дифтерия

+ бруцеллез

— брюшной тиф

— вирусный гепатит А

+ туляремия

— грипп

Задание {{26}} ТЗ 26 Тема 1-2-0

К сапронозам относятся

— дизентерия

— бруцеллез

+ легионеллез

— эшерихиоз

— лептоспироз

Задание {{27}} ТЗ 27 Тема 1-2-0

Выявление возможного контакта с животным возможно при подозрении на

— вирусный гепатит В

— холеру

+ бруцеллез

— грипп

— дифтерию

Задание {{28}} ТЗ 28 Тема 1-2-0

Выявление возможного контакта с животным возможно при подозрении на следующее заболевание

— скарлатина

— дизентерия

+ бешенство

— парагрипп

— амебиаз

Задание {{29}} ТЗ 29 Тема 1-2-0

Вертикальный механизм передачи возможен при

— брюшном тифе

— дизентерии

+ ВИЧ-инфекции

— брюшном тифе

— иерсиниозе

Задание {{30}} ТЗ 30 Тема 1-2-0

Инфекционный процесс — это

— распространение инфекционных болезней среди животных

— наличие возбудителей в окружающей среде

+ взаимодействие микро — и макроорганизма

— зараженность инфекционными агентами переносчиков

— распространение болезней среди людей

Задание {{31}} ТЗ 31 Тема 1-2-0

Инфекционные болезни характеризуются

+ специфичностью возбудителя

+ заразительностью

+ формированием иммунитета

— ациклическим течением

— малой контагиозностью

— частой хронизацией процесса

Задание {{32}} ТЗ 32 Тема 1-2-0

Соответствие диагностического метода заболеванию

L1: пищевая токсикоинфекция

R1: посев промывных вод желудка

L2: определение вида вирусного гепатита

R2: определение антигенов и антител в ИФА

L3: инфекционный мононуклеоз

R3: реакция Хоффа-Бауера

L4: амебиаз

R4: микроскопия кала в теплом виде

R5: реакция Райта-Хеддельсона

Задание {{33}} ТЗ 33 Тема 1-2-0

Соответствие метода диагностики заболеванию

L1: дизентерия

R1: бактериологическое исследование кала

L2: вирусные гепатиты

R2: иммунологическое исследование крови

L3: ящур

R3: биологическая проба на морских свинках

L4: туляремия

R4: биологическая проба на мышах

R5: микроскопия мазка крови

Задание {{34}} ТЗ 34 Тема 1-2-0

Аллергические проявления в разгаре болезни наблюдаются при

— брюшном тифе

— столбняке

+ трихинеллезе

— сыпном тифе

— паратифе А

Задание {{35}} ТЗ 35 Тема 1-2-0

«Туман перед глазами», диплопия, сухость во рту характерна для

— менингококковой инфекции

— пищевой токсикоинфекции

+ ботулизма

— бешенства

— столбняка

Источник

Особо опасные инфекции (ООИ) — высокозаразные заболевания, которые появляются внезапно и быстро распространяются, охватывая в кратчайшие сроки большую массу населения. ООИ протекают с тяжелой клиникой и характеризуются высоким процентом летальности.

Сегодня понятием «особо опасные инфекции» пользуются только в странах СНГ. В других странах мира под этим понятием подразумеваются инфекционные заболевания, которые представляют чрезвычайную опасность для здоровья в международном масштабе. В перечень особо опасных инфекций Всемирной Организации Здравоохранения включено в настоящее время более 100 заболеваний. Определен перечень карантинных инфекций.

Группы и перечень особо опасных инфекций

Карантинные инфекции

На карантинные инфекции (конвенционные) распространяются международные санитарные соглашения (конвенций — от лат. conventio — договор, соглашение). Соглашения представляют собой документ, включающий в себя перечень мероприятий по организации строгого государственного карантина. Соглашение ограничивает передвижение больных. Нередко для карантинных мероприятий государство привлекает военные силы.

Перечень карантинных инфекций

- полиомиелит,

- чума (легочная форма),

- холера,

- натуральная оспа,

- желтая лихорадка,

- лихорадка Эбола и Марбург,

- грипп (новый подтип),

- острый респираторный синдром (ТОРС) или Sars.

Рис. 1. Объявление карантина в очаге заболевания.

Несмотря на то, что натуральная оспа считается побежденным заболеванием на Земле, она включена в перечень особо опасных инфекций, так как возбудитель этого заболевания может быть сохранен в некоторых странах в арсенале биологического оружия.

Перечень особо опасных инфекций, подлежащие международному надзору

- сыпной и возвратный тифы,

- грипп (новые подтипы),

- полиомиелит,

- малярия,

- холера,

- чума (легочная форма),

- желтая и гемморагические лихорадки (Ласса, Марбург, Эбола, Западного Нила).

Перечень особо опасных инфекций, подлежащих региональному (национальному) надзору

- СПИД,

- сибирская язва, сап,

- мелиоидоз,

- туляремия,

- бруцеллез,

- риккетсиоз,

- орнитоз,

- арбовирусные инфекции,

- ботулизм,

- гистоплазмоз,

- бластомикозы,

- менингококковая инфекция,

- лихорадка денге и Рифт-Валли.

Перечень особо опасных инфекций в России

- чума,

- холера,

- натуральная оспа,

- желтая лихорадка,

- сибирская язва,

- туляремия.

Микробиологическое подтверждение инфекционного заболевания является самым важным фактором в борьбе с особо опасными заболеваниями, так как именно от него зависит качество противоэпидемических мероприятий и адекватность лечения.

Особо опасные инфекции и биологическое оружие

Особо опасные инфекции составляют основу биологического оружия. Они способны в короткое время поразить огромную массу людей. Основу бактериологического оружия составляют бактерии и их токсины.

Бактерии, вызывающие чуму, холеру, сибирскую язву и ботулизм, и их токсины используются как основа биологического оружия.

Признанным обеспечивать защиту населения РФ от биологического оружия является Научно-исследовательский институт микробиологии Министерства обороны.

Рис. 2. На фото знак биологического оружия — ядерного, биологического и химического.

к содержанию ↑

Особо опасные инфекции в России

Чума

Чума — особо опасная инфекция. Относится к группе острых инфекционных зоонозных трансмиссивных заболеваний. Около 2 тыс. человек ежегодно заражается чумой. Из них большая часть умирает. Большинство случаев заражения отмечается в северных регионах Китая и странах Центральной Азии.

Возбудитель заболевания (Yersinia pestis) представляет собой биполярную неподвижную коккобациллу. Она имеет нежную капсулу и никогда не образует спор. Способность образовывать капсулу и антифагоцитарную слизь не позволяет макрофагам и лейкоцитам активно бороться с возбудителем, в результате чего он быстро размножается в органах и тканях человека и животного, распространяясь с током крови и по лимфатическим путям и далее по всему организму.

Рис. 3. На фото возбудители чумы. Флюоросцентная микроскопия (слева) и компьютерная визуализация возбудителя (справа).

Легко восприимчивы к чумной палочке грызуны: тарбаганы, сурки, песчанки, суслики, крысы и домовые мыши. Из животных — верблюды, кошки, лисицы, зайцы, ежи и др.

Основной путь передачи возбудителей — через укусы блох (трансмиссивный путь).

Заражение происходит через укус насекомого и втирание его фекалий и содержимого кишечника при срыгивании в процессе питания.

Рис. 4. На фото малый тушканчик — переносчик заболевания чумой в Средней Азии (слева) и черная крыса — переносчик не только чумы, но и лептоспироза, лейшманиоза, сальмонеллеза, трихинеллеза и др. (справа).

Рис. 5. На фото признаки чумы у грызунов: увеличенные лимфоузлы и множественные кровоизлияния под кожей.

Рис. 6. На фото момент укуса блохи.

Инфекция может попасть в организм человека при работе с больными животными: убой, снятие и разделка шкуры (контактный путь). Возбудители могут попасть в организм человека с зараженными продуктами питания, в результате их недостаточной термической обработки. Особо опасны больные легочной формой чумы. Инфекция от них распространяется воздушно-капельным путем.

Возбудители чумы через поврежденные кожные покровы и далее по лимфатическим путям проникают в лимфатические узлы, которые воспаляются и образуют конгломераты, (бубоны).

Рис. 7. На фото пораженные шейные лимфоузлы (бубоны). Множественные кровоизлияния кожных покровов.

Проникновение возбудителя в кровяное русло и его массивное размножение приводит к развитию бактериального сепсиса (септическая форма чумы).

От больного с легочной формой чумы инфекция распространяется воздушно-капельным путем. Бактерии попадают в альвеолы и вызывают тяжелую пневмонию (легочная форма чумы).

В ответ на массивное размножение бактерий организм больного вырабатывает огромное число медиаторов воспаления. Развивается синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром), при котором поражаются все внутренние органы. Особую опасность для организма представляют кровоизлияния в мышцу сердца и надпочечники. Развившийся инфекционно-токсический шок становится причиной гибели больного.

Рис. 8. На фото септическая форма чумы — последствия ДВС-синдрома

Основой диагностики чумы является быстрое обнаружение чумной палочки. Вначале проводится бактериоскопия мазков. Далее выделяется культура возбудителя, которой заражаются подопытные животные.

Лечение чумы стало значительно эффективнее с появлением современных антибактериальных препаратов. Смертность от чумы с этого времени снизилась до 70%.

Больные с подозрением на чуму срочно госпитализируются. Контактные лица проходят антибактериальное лечение и вакцинацию.

Подробно о заболевании и его профилактике читайте статьи:

«Чума — острое инфекционное особо опасное заболевание»,

«Профилактика особо опасных инфекций».

Холера

Холера — особо опасная инфекция. Заболевание относится к группе острых кишечных инфекций. Возбудитель холеры холерный вибрион (Vibrio cholerae 01). Существует 2 биотипа вибрионов серогруппы 01, отличающихся друг от друга по биохимическим характеристикам: классический (Vibrio cholerae biovar cholerae) и Эль-Тор (Vibrio cholerae biovar eltor).

Рис. 9а. На фото возбудитель холеры — холерный вибрион (компьютерная визуализация).

Носители холерного вибриона и больные холерой являются резервуаром и источником инфекции. Самыми опасными для заражения являются первые дни заболевания.

Вода – основной путь передачи инфекции. Инфекция так же распространяется с грязными руками через предметы быта больного и пищевые продукты. Переносчиками инфекции могут стать мухи.

Рис. 9б. Вода – основной путь передачи инфекции.

Возбудители холеры попадают в желудочно-кишечный тракт, где, не выдерживая его кислого содержимого, массово гибнут. Если желудочная секреция снижена и рН >5,5, вибрионы быстро проникают в тонкий кишечник и прикрепляются к клеткам слизистой оболочки, при этом не вызывая воспаления. При гибели бактерий, выделяется экзотоксин, приводящий к гиперсекреции клетками слизистой оболочки кишечника солей и воды.

Основные симптомы холеры связаны с обезвоживанием. К этому приводит обильный (понос). Стул водянистого характера, не имеет запаха, со следами слущенного кишечного эпителия в виде «рисового отвара».

Рис. 10. На фото холера — крайняя степень обезвоживания.

Результат простой микроскопии испражнений помогает установить предварительный диагноз уже в первые часы заболевания. Методика посева биологического материала на питательные среды является классическим методом определения возбудителя заболевания. Ускоренные методики диагностики холеры только подтверждают результаты основного метода диагностики.

Лечение холеры направлено на восполнение потерянной в результате заболевания жидкости и минералов и борьбу с возбудителем.

Основу профилактики заболевания составляют мероприятия по предупреждению распространения инфекции и попадания возбудителей в питьевую воду.

Рис. 11а. Одно из первых лечебных мероприятий – организация внутривенного введения растворов для восполнения потерянной в результате заболевания жидкости и минералов.

Подробно о заболевании и его профилактике читай статьи:

«Холера и холерный вибрион»,»Профилактика особо опасных инфекций».

Сибирская язва

Возбудитель сибирской язвы — бактерия Bacillus anthracis (род Bacillaeceae) обладает способностью к спорообразованию. Эта особенность позволяет ей десятилетия выживать в почве и в выдубленной коже от больных животных.

Рис. 11б. На фото возбудитель сибирской язвы — бактерия Bacillus anthracis (род Bacillaeceae) слева и возбудитель в спорообразном состоянии (справа).

Человек заражается сибирской язвой от домашних травоядных животных – овец, крупного и мелкого рогатого скота, коней, верблюдов, ослов, оленей и свиней. Бактерии выделяются во внешнюю среду с мочой, слюной, калом, молоком и выделениями из ран.

После смерти обсемененными бактериями остаются все органы животного, включая кожу, мех, шерсть и даже кости.

Рис. 12. На фото сибирская язва у коровы.

Существует множество путей заражения сибирской язвой, но самым распространенным считается контактный путь.

Различают четыре клинических формы заболевания:

- кожная форма (95 – 97% случаев),

- легочная форма,

- кишечная форма (самая редкая, составляет 1%),

- септическая форма.

Кожная форма сибирской язвы (карбункулезная) является самой распространенной.

Рис. 13. На фото сибирская язва, карбункул на лице (слева) и сибиреязвенный конъюнктивит (справа).

Методика посева биологического материала на питательные среды является классическим методом определения возбудителя сибирской язвой. Результаты получаются через 36 – 48 часов. Результат простой микроскопии помогает установить предварительный диагноз.

Лечение сибирской язвы направлено на борьбу с возбудителем, устранение проявлений всех звеньев патологического процесса и повышение защитных сил организма больного.

Профилактика заболевания проводится в тесном контакте с ветеринарной службой.

Рис. 14. Туши и шкуры больных животных сжигаются, а территория дезинфицируется.

Сибирская язва за последние пять лет зарегистрирована в Северо-Кавказском, Южном и Сибирском федеральных областях РФ. Всего заболело 40 человек. Это количество превысило число больных, выявленных за предыдущие пять лет, на 43%. Споры сибирской язвы сохраняются в некоторых странах мира в арсенале биологического оружия.

Подробно о заболевании и его профилактике читай статьи:

«Сибирская язва: все от возбудителя и симптомов заболевания до профилактики»,

«Профилактика особо опасных инфекций».

Натуральная оспа

Натуральная оспа — особо опасная инфекция из группы антропонозов. Одна из самых заразных вирусных инфекций на планете. Ее второе название черная оспа (Variola vera). Болеют только люди. Натуральную оспу вызывают два вида вирусов, но только один из них — Variola major является особо опасным, так как вызывает заболевание, летальность (смертность) от которого достигает 40 — 90%.

Вирусы передаются от больного воздушно-капельным путем. При контакте с больным или его вещами вирусы проникают через кожу. Плод поражается от больной матери (трансплацентарный путь).

Рис. 15. На фото вирус натуральной оспы (компьютерная визуализация).

Выжившие после оспы люди частично или полностью теряют зрение, а на коже на местах многочисленных язв остаются рубцы.

1977 год знаменателен тем, что на планете Земля, а точнее в Сомалийском городе Марка, был зарегистрирован последний больной с натуральной оспой. А в декабре этого же года этот факт был подтвержден Всемирной организацией здравоохранения.

Несмотря на то, что натуральная оспа считается побежденным заболеванием на Земле, она включена в перечень особо опасных инфекций, так как возбудитель этого заболевания может быть сохранен в некоторых странах в арсенале биологического оружия. Сегодня вирус черной оспы храниться только в бактериологических лабораториях России и США.

Рис. 16. На фото черная оспа. Язвы на коже появляются в результате поражения и гибели росткового слоя эпидермиса. Деструкция и последующее нагноение приводит к формированию многочисленных пузырьков с гноем, заживающих рубцами.

Рис. 17. На фото черная оспа. Видны многочисленные язвочки на коже, покрытые корочками.

Желтая лихорадка

Желтая лихорадка внесена в перечень особо опасных инфекций в России из-за опасности завоза инфекции из-за рубежа. Заболевание входит в группу острых геморрагических трансмиссивных заболеваний вирусной природы. Широко распространено в Африке (до 90% случаев) и Южной Америке. Переносчиками вирусов являются комары. Желтая лихорадка входит в группу карантинных инфекций. После заболевания остается стойкий пожизненный иммунитет. Вакцинирование населения является важнейшим компонентом профилактики заболевания.

Рис. 18. На фото вирус желтой лихорадки (компьютерная визуализация).

Рис. 19. На фото комар Aedes aegypti. Является переносчиком лихорадки населенных пунктов, которая является причиной самых многочисленных вспышек и эпидемий.

Рис. 20. Лихорадка джунглей передается комарами от больн